阿卿,隻身渡海來台的十四歲少年郎

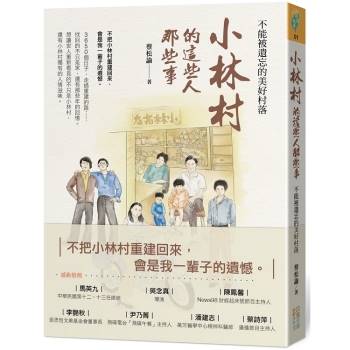

小林村的首善之富,小林商店的頭家

他叫阿卿,廣東揭陽人,他,是我的父親,渡海來台那一年,只有十四歲。

由於來自異地,總說著一口帶有潮汕腔的台語,多年以後,他的口音還常被老一輩的小林人拿來開玩笑。

十四歲對我們這個世代的孩子而言,只是名國二升國三的學生, 但他卻必須離開家鄉,一個人來到台灣,開始他意想不到的人生。但父親完全猜不到的,應該是這一次的離鄉打拚,回家的這段路,竟然需要再等上四十年。

我常想,當年父親想必是用一種很克難的方式來到了台灣,心裡想著:「好好打拚幾年後就能夠衣錦還鄉,讓母親跟弟妹過上好日子。」雖然那時只有十四歲,但在那個戰亂頻仍的大時代,這樣的勇敢或許並不少見,畢竟在那個年代,想辦法吃飽活下去應該是最重要的事吧!

他離開母親懷抱的這一年是民國三十六年(西元一九四七年),兩年後,當年的國民政府丟掉了江山,後世稱「大陸淪陷」,長大後聽見另一種說法是「解放大陸」,但不管是哪種說法,橫在眼前的事實是,十六歲的阿卿從此無法回到其實不算遠的家鄉廣東揭陽縣(汕頭市附近),再回到故鄉已經是民國七十六年,足足隔了四十年,足以讓一個十四歲的少年,成為六個孩子的父親與有四個孫子的爺爺。

四處打工,身兼多職只為糊口

那年父親一個人到台灣後,四處尋找著可能的工作機會,因為必須工作才能餬口,也才能有一口飯吃,身上沒有錢,在台灣也沒有任何親人可以依靠的小孩能幹嘛呢?

於是,他做過數不清的工作,最常聽他說的莫過於趕鴨子、噴農藥,還有挑夫了。先是在新竹找到了一份趕鴨子的工作,但這份工作可不是像電影《養鴨人家》演的那樣愜意,不只是單純在鴨子寮內趕鴨子,也不是從村子頭趕到村子尾,而是必須把整群鴨子從新竹趕到彰化,為的只是能讓鴨子沿途吃著農民採收後,田邊剩下的稻穗或稻梗,節省當時昂貴的飼料費用。

於是他只能不停地走,累了就在田邊稍作休息,晚上就在當地挑一間願意收容的小廟,或者台灣鄉下普遍都有的土地公廟睡一覺,而小腿還因為長時間泡在水跟泥巴裡,所以經常罹患皮膚病而潰爛。

這樣艱辛的工作卻也僅能餬口而已。後來,趕鴨的日子不知過了多久,父親一路從新竹、彰化,最後輾轉來到了高雄的甲仙埔(現今甲仙區),再度做起了乏人問津的工作,這次是噴灑農藥。據說這是一種現在禁用但當年很普遍,毒性極強的農藥,噴灑的時候味道是其臭無比,所以農家自己都不願意噴,而是會找缺錢、缺工作的年輕人來做,所以噴農藥就成了他在甲仙的第一份工作。但畢竟農藥不必天天噴,於是他在不噴灑農藥的日子裏,找到了另一份工作—挑夫。

因勤奮而結識了生命中的貴人

挑夫,簡單講就是用扁擔幫人挑貨,然後依貨物重量秤重付錢。因為當年台灣很多山區的道路都還尚未開墾,但卻已有不少聚落生活著,這些地方都只能徒步到達,甚至多數都要翻山越嶺、跋山涉水,例如當年的小林村,以及小林村再進去的那瑪夏鄉(舊稱三民鄉),也就是原住民布農族的傳統部落,都是只能靠步行到達的山區聚落,所以非常依賴最傳統的人力運輸,也就是挑夫的協助。

而父親最常應雇主要求,把貨從甲仙挑到小林村或者那瑪夏去。這兩段路在當時也是最辛苦的路線,因為必須翻山越嶺,或是冒險橫跨楠梓仙溪。雖然枯水期水不深,但稍有不甚就會跌落溪中,人沒事還好,就怕貨物掉落溪中,要是沒錢賠,還得做上一陣子的白工來賠償。

就這樣噴藥跟挑夫的工作輪替做著,需要噴藥的時候就噴藥,不噴藥的時後就幫忙挑貨,直到在小林村遇見生命的第一個貴人—多桑。他們的緣分很特別,還延續到了第二代。更重要的是,因為父親到了小林村,之後還到了大麵仔的雜貨店幫忙,才有了後來的「小林商店」。

頂下雜貨店,成為人生重要的轉機

大麵仔據說是個人很好的閩南人,原本在小林村開間小雜貨店,比父親年長幾歲,也有人說因為是同鄉而特別照顧他,但這個「同鄉」或許是指同樣來自他鄉,有同病相憐之感會比較貼近吧!

因為請父親幫忙挑過幾次貨,覺得這個年輕人老實也很「骨力」,後來乾脆就請他留在雜貨店幫忙,幫忙顧店也幫忙挑貨,彼此也有個照應。

不久後大麵仔因為娶了那瑪夏的原住民女孩,所以決定搬去那瑪夏再開一家雜貨店,於是就問了他是否有意思頂下雜貨店繼續經營,雖然小店賺不了什麼大錢,但日子也還過得去,也比四處打零工穩定。父親想了想,小林村雖然偏僻,但這裏的人待我也都不錯,總也感覺跟這裏挺有緣的,或許小林村就是自己在台灣的開始,於是就答應了,決定把這家不起眼的雜貨店頂了下來,繼續經營。但沒想到的是,小林村這一待,居然就是六十多個年頭,從今往後,小林村成為比故鄉還故鄉的家。

大麵仔拍拍他的肩膀表示肯定,他相信眼前這位不滿二十歲的少年郎,肯定可以把這家雜貨店經營得比他還好。他也果然沒看走眼,但沒預料到的竟是,他居然可以靠著「骨力」、廣結善緣與商業眼光,跟母親一起,讓這家小小的雜貨店在日後全盛期時,成為需要六名店員、十幾名挑夫與十幾棟透天厝當倉庫與店面的「超級商店」,這也就是日後的「小林商店」。

這是我父親的故事,也是我童年的故事。

更是我想說給你聽,關於小林村,動人而有人情味的故事之一。

二齒伯,落地生根的外省老兵

成就村落的傳世美味-小林包子

二齒伯是一名外省老兵,本名叫做夏阿條,因為隨部隊到偏鄉開墾台20與21線道路,最終決定留在小林村,不只將家鄉絕活與在地特產結合,為小林村留下一味小林包子,即便最後隨著兒子回到上海,但他的故事,仍是那個年代小林村最難忘的美好滋味。

二齒,是村人對他的暱稱,他一直都甘之如飴沒有嫌棄過,也不知是何時開始的綽號,或許背後還有什麼英勇故事,只是從來沒聽他提起過就是了,這一叫就叫了一輩子,就連我這個小毛頭,也很沒禮貌地跟著父親叫了一、二十幾年。

退伍老兵的他,俗稱榮民,民國五十年代末期的時候跟著部隊進來開墾台21線省道,先從甲仙通往小林,再從小林通往那瑪夏,也多虧了這批榮民與國軍弟兄,自此以後,小林村與外面的世界終於有了連結,再也不是那個連車子都到達不了的蠻荒之地。那年,他其實已經快五十歲了,於是開路後,決定留在小林村,把這裡當作是他的第二故鄉。

因開墾道路而留下的外省老兵

當時因為開路的關係,很多阿兵哥跟榮民就直接在小林村租起了房子,父親也趁勢將小林商店的三樓擴建作為小林大旅社,包括店面後方一排的土角厝也都供不應求,都租給了阿兵哥與榮民,作為他們暫時的棲身之所。其中,有好幾位榮民伯伯就留了下來,二齒伯就是其中一位,而且住得最久,跟父親的感情也最深。平日裡靠著榮民之家發給微薄退休金過日的他,一個人生活倒也簡單,唯一嗜好就是跟父親還有幾位固定的阿伯級牌咖打打麻將,牌咖多半是住小林跟甲仙的幾位阿伯。麻將一打二十幾年情感深厚,相處的時間往往比家人還長,而且有一半的時間會在我家三樓開打,三不五時還會看到我很敬重的管區仔叔叔一起同樂,讓我很長一段時間都以為打麻將是不犯法的,否則為什麼警察伯伯都在我家打麻將呢?

可能是因為長期住在我們家後面,有時甚至從同一個門進出,所以給我的感覺,二齒伯一直像家人,而不是房客。

獨鍾李艷秋與國劇,誰都不能搶

小時候印象最深的就是二齒伯很迷畫著大花臉唱著戲的京劇,因為小林人都只看歌仔戲跟布袋戲,所以對於操著一口聽不懂的北京話唱腔實在難以恭維,而偏偏全村當時只有我家有這一台專門跟村民共享的電視機,擺在店門口對著馬路,騎樓下還會擺一排板凳,方便大家看電視,平常熱門時段都一定坐滿滿,但只要二齒伯開始享用他的國劇時段,你放心,一定瞬間變成一人包場,沒有人聽得懂電視裡到底在唱什麼。

現在我可能有點懂了,他聽的叫做鄉愁與回憶,如同現在我偶爾在路邊看到歌仔戲或布袋戲的野台戲,我一定會停下腳步,聽的也是我的回憶、我的童年、還有我在小林村的那些日子。

除了國劇之外,他看電視唯一的目的就是任何有「李艷秋」小姐出現的畫面了。除了《每日一字》之外,他一定會準時收看七點撥出的《華視晚間新聞》,而且不准任何人轉台,還好,從來沒有人跟他搶。按現在的說法就是:「二齒伯ㄚ是秋粉!」而且是很鐵的那種鐵粉,剛開始還有人不知道亂轉台而被他用口齒不清的外省口音大罵:「他就是要看華視、就是要看李艷秋!」千萬不要跟他搶,因為你最後一定會棄盔卸甲而逃。

當時年紀小不懂事,只覺得怎麼會喜歡一個電視上的人喜歡到這種莫名其妙的程度,甚至讓大家覺得喜歡到「像豬哥」的感覺,長大後才知道原來他在來台灣之前就在上海娶媳婦了,也有了孩子,因此他一直等著再回上海找老婆孩子的一天,不像其他榮民伯伯一樣在台灣另組新家庭,他終生沒有再娶。或許也是因為李艷秋有某些氣質,像他那位留在上海最終改嫁無緣的妻子,也只有這種移情作用,才會讓一位花甲老人常因為看電視而跟年輕人吵架吧!

親手研發包子,成為小林村的時代記憶

後來我念國小差不多二年級的時候,二齒伯有一天跟我爸借了其中一間店面,做起了包子跟饅頭,這可是小林村當時極大的盛事,因為打從我有記憶以來,小林村沒人賣過早餐,更不用說外省口味的包子、饅頭,早餐永遠是家裡煮的清粥小菜配罐頭醬瓜解決。

這顆劃時代的包子,就這樣橫空出現在小林村,而且因為二齒伯年事已高,所以一天只能在下午出爐一次,賣完就沒有了,所以記得當時只要雜貨店隔壁傳來香氣,就能看到小林人一擁而上將包子一搶而空。

也因為二齒伯一個人的產能根本不能滿足小林人下工後與學生下課後的飢腸轆轆,所以動作慢一點的幾乎都搶不到,為了解決這個產能不足的問題,於是開始嘗試聘用「童工」,請附近的小學生下課後幫忙揉麵團,順便讓他們打工賺零用錢。

因為那時村裡多數人的家境都不好,小孩是沒有零用錢的,但是自從二齒伯開始賣包子之後,小孩子也開始有了打工的機會,就這樣五塊、十塊的替自己賺零用錢,所以一顆好吃的包子不只提供村民好吃的點心跟早餐,還能提供小小的就業機會,讓小朋友自食其力賺零用錢,一顆小林包子帶給村子的貢獻真不少。

等到二齒伯年紀更大以後,就把做包子的技術與配方無償教給了建忠跟惠如這對年輕夫妻。建忠他們是跟我家租店面專門賣小孩子玩具與糖果的,也是這樣,後來乾脆兼賣早餐,小林村才終於有了第一家早餐店,這也應該已經是我小學四年級以後的故事了。

一場有著全村祝福心意的餞別宴

兩岸開放探親後,知道他曾經回上海找到妻子跟兒子,也知道他太太當年因為生活因素而改嫁,讓長年的等待有了遺憾,但至少慶幸的是,多了一個長大成人的兒子,回來後也一直說著兒子將來要接他回上海養老,也替他開心著,如果晚年父子還能相聚,至少也少了一個遺憾。後來他兒子真的克服萬難從上海來接二齒伯回上海,我也一度以為可能再也沒機會見到他了,沒想到幾年後,二齒伯居然帶著他兒子回小林村了。

那剛好是當兵前三天的事情,二齒伯跟他唯一的兒子一起回到小林,據父親的說法是一方面有感於自己年紀大了,不知未來還有多少日子,所以很想再回來小林看看老朋友,一了心願;另一方面,可能也是生活有困難,希望父親這些老朋友們能夠幫點忙,讓他將來百年後能留一點錢給兒孫。

於是父親就跟村長及一些交情好的老朋友商議著,最後大家提議給他辦一場「餞別宴」,一方面歡送他,一方面也讓村民各憑心意與能力,多少包些禮金幫他餞行,當作二齒伯的退休養老以及腳尾錢留給後代。就這樣,小林村歷史上唯一一場的「餞別宴」熱鬧地舉辦了。那一天全村的人幾乎都到了,因為大家心裡也清楚,八十好幾的二齒伯這一別,重逢之日大概就是天上人間了!所以能到的都到了,不能到的也都託人帶了紅包,就當成是給他回大陸的養老金。事後聽父親講起,全村應該也湊了幾十萬的養老金,我沒問父親他包多少,但我知道,以他們至少超過三十年的交情跟老牌咖革命情感,應該是最大的那一包吧!

二齒伯啊!謝謝您帶給我們的回憶,這輩子吃過各種口味的包子,至今仍然沒有一個像您做的包子一樣,充滿小林的古早味。

小林村的首善之富,小林商店的頭家

他叫阿卿,廣東揭陽人,他,是我的父親,渡海來台那一年,只有十四歲。

由於來自異地,總說著一口帶有潮汕腔的台語,多年以後,他的口音還常被老一輩的小林人拿來開玩笑。

十四歲對我們這個世代的孩子而言,只是名國二升國三的學生, 但他卻必須離開家鄉,一個人來到台灣,開始他意想不到的人生。但父親完全猜不到的,應該是這一次的離鄉打拚,回家的這段路,竟然需要再等上四十年。

我常想,當年父親想必是用一種很克難的方式來到了台灣,心裡想著:「好好打拚幾年後就能夠衣錦還鄉,讓母親跟弟妹過上好日子。」雖然那時只有十四歲,但在那個戰亂頻仍的大時代,這樣的勇敢或許並不少見,畢竟在那個年代,想辦法吃飽活下去應該是最重要的事吧!

他離開母親懷抱的這一年是民國三十六年(西元一九四七年),兩年後,當年的國民政府丟掉了江山,後世稱「大陸淪陷」,長大後聽見另一種說法是「解放大陸」,但不管是哪種說法,橫在眼前的事實是,十六歲的阿卿從此無法回到其實不算遠的家鄉廣東揭陽縣(汕頭市附近),再回到故鄉已經是民國七十六年,足足隔了四十年,足以讓一個十四歲的少年,成為六個孩子的父親與有四個孫子的爺爺。

四處打工,身兼多職只為糊口

那年父親一個人到台灣後,四處尋找著可能的工作機會,因為必須工作才能餬口,也才能有一口飯吃,身上沒有錢,在台灣也沒有任何親人可以依靠的小孩能幹嘛呢?

於是,他做過數不清的工作,最常聽他說的莫過於趕鴨子、噴農藥,還有挑夫了。先是在新竹找到了一份趕鴨子的工作,但這份工作可不是像電影《養鴨人家》演的那樣愜意,不只是單純在鴨子寮內趕鴨子,也不是從村子頭趕到村子尾,而是必須把整群鴨子從新竹趕到彰化,為的只是能讓鴨子沿途吃著農民採收後,田邊剩下的稻穗或稻梗,節省當時昂貴的飼料費用。

於是他只能不停地走,累了就在田邊稍作休息,晚上就在當地挑一間願意收容的小廟,或者台灣鄉下普遍都有的土地公廟睡一覺,而小腿還因為長時間泡在水跟泥巴裡,所以經常罹患皮膚病而潰爛。

這樣艱辛的工作卻也僅能餬口而已。後來,趕鴨的日子不知過了多久,父親一路從新竹、彰化,最後輾轉來到了高雄的甲仙埔(現今甲仙區),再度做起了乏人問津的工作,這次是噴灑農藥。據說這是一種現在禁用但當年很普遍,毒性極強的農藥,噴灑的時候味道是其臭無比,所以農家自己都不願意噴,而是會找缺錢、缺工作的年輕人來做,所以噴農藥就成了他在甲仙的第一份工作。但畢竟農藥不必天天噴,於是他在不噴灑農藥的日子裏,找到了另一份工作—挑夫。

因勤奮而結識了生命中的貴人

挑夫,簡單講就是用扁擔幫人挑貨,然後依貨物重量秤重付錢。因為當年台灣很多山區的道路都還尚未開墾,但卻已有不少聚落生活著,這些地方都只能徒步到達,甚至多數都要翻山越嶺、跋山涉水,例如當年的小林村,以及小林村再進去的那瑪夏鄉(舊稱三民鄉),也就是原住民布農族的傳統部落,都是只能靠步行到達的山區聚落,所以非常依賴最傳統的人力運輸,也就是挑夫的協助。

而父親最常應雇主要求,把貨從甲仙挑到小林村或者那瑪夏去。這兩段路在當時也是最辛苦的路線,因為必須翻山越嶺,或是冒險橫跨楠梓仙溪。雖然枯水期水不深,但稍有不甚就會跌落溪中,人沒事還好,就怕貨物掉落溪中,要是沒錢賠,還得做上一陣子的白工來賠償。

就這樣噴藥跟挑夫的工作輪替做著,需要噴藥的時候就噴藥,不噴藥的時後就幫忙挑貨,直到在小林村遇見生命的第一個貴人—多桑。他們的緣分很特別,還延續到了第二代。更重要的是,因為父親到了小林村,之後還到了大麵仔的雜貨店幫忙,才有了後來的「小林商店」。

頂下雜貨店,成為人生重要的轉機

大麵仔據說是個人很好的閩南人,原本在小林村開間小雜貨店,比父親年長幾歲,也有人說因為是同鄉而特別照顧他,但這個「同鄉」或許是指同樣來自他鄉,有同病相憐之感會比較貼近吧!

因為請父親幫忙挑過幾次貨,覺得這個年輕人老實也很「骨力」,後來乾脆就請他留在雜貨店幫忙,幫忙顧店也幫忙挑貨,彼此也有個照應。

不久後大麵仔因為娶了那瑪夏的原住民女孩,所以決定搬去那瑪夏再開一家雜貨店,於是就問了他是否有意思頂下雜貨店繼續經營,雖然小店賺不了什麼大錢,但日子也還過得去,也比四處打零工穩定。父親想了想,小林村雖然偏僻,但這裏的人待我也都不錯,總也感覺跟這裏挺有緣的,或許小林村就是自己在台灣的開始,於是就答應了,決定把這家不起眼的雜貨店頂了下來,繼續經營。但沒想到的是,小林村這一待,居然就是六十多個年頭,從今往後,小林村成為比故鄉還故鄉的家。

大麵仔拍拍他的肩膀表示肯定,他相信眼前這位不滿二十歲的少年郎,肯定可以把這家雜貨店經營得比他還好。他也果然沒看走眼,但沒預料到的竟是,他居然可以靠著「骨力」、廣結善緣與商業眼光,跟母親一起,讓這家小小的雜貨店在日後全盛期時,成為需要六名店員、十幾名挑夫與十幾棟透天厝當倉庫與店面的「超級商店」,這也就是日後的「小林商店」。

這是我父親的故事,也是我童年的故事。

更是我想說給你聽,關於小林村,動人而有人情味的故事之一。

二齒伯,落地生根的外省老兵

成就村落的傳世美味-小林包子

二齒伯是一名外省老兵,本名叫做夏阿條,因為隨部隊到偏鄉開墾台20與21線道路,最終決定留在小林村,不只將家鄉絕活與在地特產結合,為小林村留下一味小林包子,即便最後隨著兒子回到上海,但他的故事,仍是那個年代小林村最難忘的美好滋味。

二齒,是村人對他的暱稱,他一直都甘之如飴沒有嫌棄過,也不知是何時開始的綽號,或許背後還有什麼英勇故事,只是從來沒聽他提起過就是了,這一叫就叫了一輩子,就連我這個小毛頭,也很沒禮貌地跟著父親叫了一、二十幾年。

退伍老兵的他,俗稱榮民,民國五十年代末期的時候跟著部隊進來開墾台21線省道,先從甲仙通往小林,再從小林通往那瑪夏,也多虧了這批榮民與國軍弟兄,自此以後,小林村與外面的世界終於有了連結,再也不是那個連車子都到達不了的蠻荒之地。那年,他其實已經快五十歲了,於是開路後,決定留在小林村,把這裡當作是他的第二故鄉。

因開墾道路而留下的外省老兵

當時因為開路的關係,很多阿兵哥跟榮民就直接在小林村租起了房子,父親也趁勢將小林商店的三樓擴建作為小林大旅社,包括店面後方一排的土角厝也都供不應求,都租給了阿兵哥與榮民,作為他們暫時的棲身之所。其中,有好幾位榮民伯伯就留了下來,二齒伯就是其中一位,而且住得最久,跟父親的感情也最深。平日裡靠著榮民之家發給微薄退休金過日的他,一個人生活倒也簡單,唯一嗜好就是跟父親還有幾位固定的阿伯級牌咖打打麻將,牌咖多半是住小林跟甲仙的幾位阿伯。麻將一打二十幾年情感深厚,相處的時間往往比家人還長,而且有一半的時間會在我家三樓開打,三不五時還會看到我很敬重的管區仔叔叔一起同樂,讓我很長一段時間都以為打麻將是不犯法的,否則為什麼警察伯伯都在我家打麻將呢?

可能是因為長期住在我們家後面,有時甚至從同一個門進出,所以給我的感覺,二齒伯一直像家人,而不是房客。

獨鍾李艷秋與國劇,誰都不能搶

小時候印象最深的就是二齒伯很迷畫著大花臉唱著戲的京劇,因為小林人都只看歌仔戲跟布袋戲,所以對於操著一口聽不懂的北京話唱腔實在難以恭維,而偏偏全村當時只有我家有這一台專門跟村民共享的電視機,擺在店門口對著馬路,騎樓下還會擺一排板凳,方便大家看電視,平常熱門時段都一定坐滿滿,但只要二齒伯開始享用他的國劇時段,你放心,一定瞬間變成一人包場,沒有人聽得懂電視裡到底在唱什麼。

現在我可能有點懂了,他聽的叫做鄉愁與回憶,如同現在我偶爾在路邊看到歌仔戲或布袋戲的野台戲,我一定會停下腳步,聽的也是我的回憶、我的童年、還有我在小林村的那些日子。

除了國劇之外,他看電視唯一的目的就是任何有「李艷秋」小姐出現的畫面了。除了《每日一字》之外,他一定會準時收看七點撥出的《華視晚間新聞》,而且不准任何人轉台,還好,從來沒有人跟他搶。按現在的說法就是:「二齒伯ㄚ是秋粉!」而且是很鐵的那種鐵粉,剛開始還有人不知道亂轉台而被他用口齒不清的外省口音大罵:「他就是要看華視、就是要看李艷秋!」千萬不要跟他搶,因為你最後一定會棄盔卸甲而逃。

當時年紀小不懂事,只覺得怎麼會喜歡一個電視上的人喜歡到這種莫名其妙的程度,甚至讓大家覺得喜歡到「像豬哥」的感覺,長大後才知道原來他在來台灣之前就在上海娶媳婦了,也有了孩子,因此他一直等著再回上海找老婆孩子的一天,不像其他榮民伯伯一樣在台灣另組新家庭,他終生沒有再娶。或許也是因為李艷秋有某些氣質,像他那位留在上海最終改嫁無緣的妻子,也只有這種移情作用,才會讓一位花甲老人常因為看電視而跟年輕人吵架吧!

親手研發包子,成為小林村的時代記憶

後來我念國小差不多二年級的時候,二齒伯有一天跟我爸借了其中一間店面,做起了包子跟饅頭,這可是小林村當時極大的盛事,因為打從我有記憶以來,小林村沒人賣過早餐,更不用說外省口味的包子、饅頭,早餐永遠是家裡煮的清粥小菜配罐頭醬瓜解決。

這顆劃時代的包子,就這樣橫空出現在小林村,而且因為二齒伯年事已高,所以一天只能在下午出爐一次,賣完就沒有了,所以記得當時只要雜貨店隔壁傳來香氣,就能看到小林人一擁而上將包子一搶而空。

也因為二齒伯一個人的產能根本不能滿足小林人下工後與學生下課後的飢腸轆轆,所以動作慢一點的幾乎都搶不到,為了解決這個產能不足的問題,於是開始嘗試聘用「童工」,請附近的小學生下課後幫忙揉麵團,順便讓他們打工賺零用錢。

因為那時村裡多數人的家境都不好,小孩是沒有零用錢的,但是自從二齒伯開始賣包子之後,小孩子也開始有了打工的機會,就這樣五塊、十塊的替自己賺零用錢,所以一顆好吃的包子不只提供村民好吃的點心跟早餐,還能提供小小的就業機會,讓小朋友自食其力賺零用錢,一顆小林包子帶給村子的貢獻真不少。

等到二齒伯年紀更大以後,就把做包子的技術與配方無償教給了建忠跟惠如這對年輕夫妻。建忠他們是跟我家租店面專門賣小孩子玩具與糖果的,也是這樣,後來乾脆兼賣早餐,小林村才終於有了第一家早餐店,這也應該已經是我小學四年級以後的故事了。

一場有著全村祝福心意的餞別宴

兩岸開放探親後,知道他曾經回上海找到妻子跟兒子,也知道他太太當年因為生活因素而改嫁,讓長年的等待有了遺憾,但至少慶幸的是,多了一個長大成人的兒子,回來後也一直說著兒子將來要接他回上海養老,也替他開心著,如果晚年父子還能相聚,至少也少了一個遺憾。後來他兒子真的克服萬難從上海來接二齒伯回上海,我也一度以為可能再也沒機會見到他了,沒想到幾年後,二齒伯居然帶著他兒子回小林村了。

那剛好是當兵前三天的事情,二齒伯跟他唯一的兒子一起回到小林,據父親的說法是一方面有感於自己年紀大了,不知未來還有多少日子,所以很想再回來小林看看老朋友,一了心願;另一方面,可能也是生活有困難,希望父親這些老朋友們能夠幫點忙,讓他將來百年後能留一點錢給兒孫。

於是父親就跟村長及一些交情好的老朋友商議著,最後大家提議給他辦一場「餞別宴」,一方面歡送他,一方面也讓村民各憑心意與能力,多少包些禮金幫他餞行,當作二齒伯的退休養老以及腳尾錢留給後代。就這樣,小林村歷史上唯一一場的「餞別宴」熱鬧地舉辦了。那一天全村的人幾乎都到了,因為大家心裡也清楚,八十好幾的二齒伯這一別,重逢之日大概就是天上人間了!所以能到的都到了,不能到的也都託人帶了紅包,就當成是給他回大陸的養老金。事後聽父親講起,全村應該也湊了幾十萬的養老金,我沒問父親他包多少,但我知道,以他們至少超過三十年的交情跟老牌咖革命情感,應該是最大的那一包吧!

二齒伯啊!謝謝您帶給我們的回憶,這輩子吃過各種口味的包子,至今仍然沒有一個像您做的包子一樣,充滿小林的古早味。