◆前言

「這十年來,我在監獄裡想的都是出獄之後要拿傢伙(手槍)斃了那對在法庭上做偽證的鄰居夫婦,然後自己再去死。我一直把這件事當作人生唯一目標,過完剩下(在監獄裡)的日子。」

這段話出自一位犯下殺人罪的五十多歲受刑人口中。我們初次面談三十分鐘後,他告訴了我這些「心聲」,姑且稱他為後藤。

後藤在監獄過著「晝夜獨居」(現在稱為「單獨處遇」)的生活,白天不是和其他受刑人一起到工廠工作,而是在獨居房做些家庭代工,晚上也是獨自一人,一整天都沒有和任何人往來。晝夜獨居的理由可能是受刑人間出現霸凌問題、疲於人際關係,也可能是生病,但大多是不服管教或反抗獄方才會受到「隔離」處遇,而後藤就屬於這類處遇困難的受刑人。

後藤主動提出希望與我面談,理由不是想更生。他一開口就表明來意:「最近不知道為什麼老是想到小時候的事情,而且一想到就一肚子火,甚至氣到想亂砸東西,是不是因為我晝夜獨居久了,得了人家說的『拘禁病』(長期監禁導致精神異常)?老師,您可以幫我看看嗎?」他接著又說:「我為了讓自己冷靜下來,現在接觸了基督教和佛教,可是好像一直沒什麼用,所以才決定找心理學的專家聊一聊。」

我提醒他宗教雖然是個讓內心平靜的好方法,但是如果內心有太多惡劣情緒,宗教有時只是扮演將它掩蓋起來的角色。我接著問道:「可以告訴我你小時候的事情嗎?」後藤開始向我訴說童年往事。

父親在他小的時候幾乎天天毆打母親,他自己也受到父親的嚴厲管教。我接住他的痛苦,向他說明兒時經常受到不當管教的孩子,和遭受虐待的孩子一樣內心會留下創傷,有些人即使長大成人也會因為這些創傷出現身心症狀。

他聽了恍然大悟,提到曾有一位司法人員對他說過:「我知道你小時候的環境很辛苦,但是你現在都是個大人了,小時候的問題應該已經解決了。你所犯下的案件跟小時候的事情無關,被判處殺人罪是理所當然的。」若後藤說的是事實,那麼這位司法人員就是做了錯誤的解釋,他不了解兒時遭受不當管教的人內心的傷口有多深。不過話說回來,這也是可以理解的,畢竟幾乎所有司法人員都不具備心理學知識,也不知道如何處理「內心的問題」。

後藤開始說起自己犯下的案件。當時他沒有工作又有毒癮,把住在附近的一名酒精中毒男子當作霸凌對象。他無法原諒毒品成癮的自己卻又戒不掉,於是將內心的煩躁發洩在那名男子身上。

某天他拿出菜刀想嚇嚇那名男子,但可能因為吸毒,頭腦不清醒,一時手滑,菜刀刺進那名男子的側腹部,刀子貫穿身體導致死亡。法庭上,一對鄰居夫婦做出「聽到爭吵聲」的證詞,他反駁「沒有爭吵,只是一時手滑,他們說謊」,但是法院並未採信,判處殺人罪,讓他對鄰居夫婦懷恨在心。他對自己犯下的案件表示「根本是冤案」,甚至語帶憤怒地說「我才是被害人」。

剛進監獄服刑時,後藤和其他受刑人一樣到工廠工作,進行監獄作業,但始終忘不了法庭上發生的事,覺得認真工作的自己像個白痴,因而拒絕監獄作業,過上晝夜獨居的生活。直到遇見我的十年之間,他腦中想的只有「報復那對做偽證的鄰居夫婦」。這件事他不曾說出口,一直埋藏在心裡,當然也沒有面對自己犯下的罪,更遑論對被害人有絲毫的反省。

一般人聽到後藤的想法,應該會責備他「明明是你自己吸毒不對」,或者對他曉以大義「想想死者,好好反省」,但是我關注的是他願意告訴我真實心聲。

「這些話你一直忍著不能說,一定很痛苦吧?謝謝你告訴我。」我接著問他:「你小時候是怎麼看自己的父親呢?」

「我很恨他,想著總有一天要殺了他。」他告訴我父親對他做過的各種身體與言語虐待。

我聽了之後問他:「你現在必須丟掉心裡那些『討厭的東西』,全部丟掉的話或許會有所改變也不一定,你要試試看嗎?」

他的表情產生了變化:「老師,我有辦法更生嗎?」十年來只想著復仇的他,經過短短的三十分鐘面談,居然萌發「我想改變」的念頭。他用一臉擔心的表情問我:「像我這麼糟糕的人也可以重新來過嗎?」

「跟你犯下多嚴重的罪無關,只要你願意面對內心,就能重來。」我如此告訴他,並且出給他一項功課 ─── 請他寫一封「我寫給做偽證的夫婦」的信。這是運用「角色書信療法」(Role Lettering, RL)的心理學技法,不會將信件寄出,而是透過寫信整理自己的心情,把想說的話全部寫在信紙上。

面談結束前,我對他說:「後藤先生,重新做人吧,我會陪著你一起。」他頓時眼泛淚光。

我現在是以外部協助者 ─── 教誨志工(協助受刑人的民間志工)的身分在收容重刑犯的LB指標監獄提供協助,包括與受刑人進行個人面談、設計更生課程並且授課。LB的L是Long的縮寫,指的是十年以上刑期,B則是指累犯等嚴重犯罪傾向。LB指標監獄的收容人一般稱為「長刑期累犯受刑人」,犯罪類型以殺人居多,在矯正圈被視為「無法更生」。儘管如此,從前述面談可知,不論他們犯下多麼慘無人道的罪,當機會來臨,還是會萌發重新做人的念頭。

犯下兩起殺人事件,正在LB指標監獄服刑的無期徒刑受刑人美達大和曾表示,幾乎沒有受刑人會反省自己的罪(二〇一〇年《死刑絕對肯定論:無期徒刑受刑人的主張》新潮社、二〇一一年《何謂殺人:LB監獄殺人犯的告白》新潮社)。我本來也和美達一樣,認為大多數受刑人都沒有反省,直到與他們面談、授課,親眼見到許多人學會反省後,我的看法改變了。從後藤的例子可知,受刑人不是「沒有反省」,而是因為無法向人傾訴內心話,所以「沒辦法反省」。

後藤若不是被兒時創傷折磨也不會來找我面談。如果沒有遇到我,他剩餘的刑期只想著報復,出獄後說不定真的會去殺人,如此一來又造成兩位被害人,而他的人生不是自殺告終,就是成為死刑犯終老。產生新的被害人已經是場悲劇,身為加害人的後藤同樣慘不忍睹,然而監獄裡多的是像後藤這樣的受刑人。

對於不知反省的受刑人,監獄自然施以「反省教育」,要求他們體會被害人和家屬的痛苦與悲憤。但是請各位試想,對於忘不了法庭上憤恨情緒的後藤而言,他真能做到體會被害人的感受嗎?

各位或許會覺得後藤的心態很奇怪,但其實我們多數人都和他一樣有過類似經驗。例如某人故意惡作劇,而你明明和這件事無關卻被誤會是「兇手」,這種背黑鍋經驗相信很多人都有過。後藤的情況也是,縱使所有人都認為他必須負全責,但只要當事人認定自己被冤枉,就不可能面對自己的罪過。當然殺人事件和雞毛蒜皮的惡作劇不能相提並論,但心理上是相通的。

後藤一廂情願認為「我才是被害人」,像他這樣對自己所犯的罪閉口不談,一心認為「是被害人的錯」的受刑人比我們想的還多。對他們施以反省教育可說是對牛彈琴,不僅無效,還會增強他們的恨意:「為什麼我要接受這種教育?」所以反省教育並沒有為受刑人帶來反省的契機。

我從頭到尾都沒有要求後藤反省,只是傾聽他的「理由」,而他也因為第一次把內心話說出來,產生「我想改變」的念頭。美達大和以受刑人的角度表示「幾乎沒有受刑人反省」,而我站在協助受刑人更生的角度,真實情況是現在的監獄環境下「幾乎沒有受刑人有辦法反省」,也因此,讓他們表達心聲絕對有其必要。

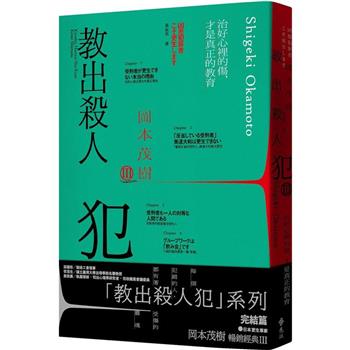

我於二〇一三年在新潮社出版《教出殺人犯Ⅰ:你以為的反省,只會讓人變得更壞》[1],原書名是《教孩子反省就是教成罪犯》,很多人批評「書名太偏激」,我在出版前就料想到了仍然執意如此,並且刻意使用「罪犯」這個詞,理由是我想讓所有在矯正學校、監獄工作的職員,還有努力育兒的家長、學校老師,以及社會上的每個人都知道 ─── 一味要求出現問題行為的人反省,結果就是讓他變得更壞。

書中說明這不僅適用於犯罪的人,所有出現問題行為的人也是如此。要求反省縱使沒有讓他們變成罪犯,也會成為往後人生痛苦的來源,最糟的結果莫過於自殺。從斷送自己生命這層意義來看,即使遭受責難我也要說,自殺的人也是一種罪犯。

該書最大目的是對「做錯事就該反省」的價值觀提出質疑。出版後獲得出乎意料的迴響,網路上的評價大多是「令人茅塞頓開」、「撼動我的價值觀」、「對育兒很有幫助」等正面回饋,也獲得報章雜誌、廣播電視等媒體報導,還有學校、醫療、社工、司法等各領域單位與我聯絡,迴響甚至廣及海外,在韓國也獲得翻譯出版。更令人驚訝的是,我收到看守所嫌犯與監獄受刑人的來信,曾經犯罪的人因為看了我的書,重新檢視自己,進而產生更生的念頭,確實令我喜出望外。

而我動筆寫這本書的契機是來自讀者在X(前推特)上的留言:「如果有續集我一定會看」,這句話激勵了我,決定寫下續集,事實上我很想把《教出殺人犯Ⅰ》所沒能寫到的受刑人現狀與如何給予協助記錄下來。

本書前半記錄了沒有反省的受刑人心聲,讀了或許會感到生氣,但這就是他們的真心話,我要先強調接納才是協助的第一步。另外,各位或許會感到意外,對於少數「有在反省的受刑人」,我也會指出他們的問題。靠著一己之力努力反省,很可能往錯誤方向發展,而代表人物就是美達大和,第二章會詳述他的故事。

美達大和自二〇〇九年起陸續出版著作,是一位蔚為話題的無期徒刑受刑人。他主動放棄假釋機會,表示自己將一輩子在監獄服刑贖罪。相較於絕大多數不思反省的受刑人,美達能體會被害人家屬的悲痛且選擇老死獄中的態度,獲得大眾肯定。因此他雖然是殺人犯,卻有不少支持者。

然而,美達真能體會被害人的感受力圖更生嗎?基於他「獨自反省」這點,我抱持懷疑態度。自己一個人反省無法面對內心,正因為無法面對內心,他並未覺察內心深藏許多負面情感,也因此,他的價值觀和思考模式與入獄前並無二致。我的說法或許嚴厲,我認為美達大和沒辦法更生,理由就在他所寫的書裡(尤其是小說)。雖然他對外表示不會踏出監獄,至少我從他的書裡確實看到,即使他獲得假釋,也很可能再犯,我不能讓這樣的受刑人重返社會。很多讀者或許不清楚美達大和這號人物,請各位當作是某個無期徒刑受刑人案例,一起思考所謂贖罪究竟是什麼,當然我的說明會讓即使不認識美達大和的人也能夠理解。不過請各位不要誤會,我指出美達的問題是我自己多管閒事,但我希望他能真正更生。理解美達的案例不僅有機會幫助到他,也能帶給矯正教育工作者些許啟發。

本書後半會詳盡介紹個人面談與團體輔導的具體進行方式,各位可以讀到受刑人的案例、我與受刑人的對話、受刑人的親筆書信。我也會說明如何藉由團體輔導引導受刑人說出真心話,導向真正的反省。而最後一章除了抱怨現今的監獄體制外,我也會從組織的角度,針對協助受刑人更生提出我的建議。

本書原書名是《兇惡的罪犯才有辦法更生》,可能又會引來一陣批評,但我絕非誇大,而是真的如此認為。我當然有我的理由,與前面提到LB指標受刑人被認為「不可能更生」有關。正因為他們被貼上「不可能更生」的標籤,LB指標監獄的監獄官對於管理與維持秩序的要求遠高於其他等級的監獄,更不可能傾聽任何一位受刑人想說的話。受刑人當然也很清楚獄方的態度,不可能把真正想法告訴監獄官,即使會聊一些日常對話,但是絕不吐露真心話,如此一來也沒機會回頭檢視自己的過去,更不會思考究竟為何走上犯罪,只是接受監獄為他們準備的「反省教育」,做做「表面反省」。

這些人都是傷害他人的罪犯,這是不爭的事實,然而,他們也沒發現自己之所以傷人其實與小時候和父母(照顧者)的互動有關,正因如此,更需要從傾聽他們說話做起,慢慢理解什麼原因讓他們鑄下大錯,他們的覺察也會由此而生。愈是墜入萬劫不復深淵的受刑人,其覺察會愈深刻,這就是我認為愈兇惡的罪犯愈能更生的理由。

一旦覺察到出現問題行為的契機不是「傷害他人」,而是「自己受傷了」,服刑期間愈長,抑或是反覆犯罪、被判處重刑的受刑人,對內心的洞察會愈深刻,想重新做人的強烈慾望是A指標(初犯或犯罪傾向尚不嚴重)受刑人所無法比擬的。當他們發現小時候的心理創傷與自己的犯罪行為有關,內心會感受到巨大衝擊。一旦將內心的痛苦徹底釋放出來,並且讓傷口癒合,就會產生「想跟人好好相處」、「想踏上新的人生」的慾望。當然,我不會自以為是地認為所有受刑人都能更生,但確實有兇惡的罪犯更生了。

本書與《教出殺人犯Ⅰ》不同的是,完全以受刑人為主軸;然而相同的是,我希望不僅止於矯正教育工作者,每位家長、老師、心理師等不同背景的人都能閱讀本書,因為一般人也能從協助重刑犯的案例中,獲得思考心理問題的重要啟發。

書中提到的受刑人,都是收容在LB指標監獄的長刑期累犯受刑人,案例內容一律經過處理,無法與本人連結,他們所寫的文章也在不影響內容的前提下經過調整。此外,書中引用的案例均獲得獄方與受刑人本人同意所刊載。

[1] 遠流於二〇二三年八月出版繁體中文版。