Chapter01

高雄帝冠式車站遷移保存

The preservation and moving of the imperial crown-style Kaohsiung Station building

1940年3月,建於高雄市大港四六三番地(今三民區建國二路與中山一路口)的高雄新驛竣工,1941年6月啟用,成為進出大高雄的新門戶。

高雄新驛設計時,正值日本軍國主義高漲,在中國、朝鮮、及南洋各地積極擴張勢力之際,作為南進基地門戶的高雄新驛,遂於現代鋼筋混凝土結構上,加上散發濃厚東亞民族意象的帝冠式屋頂。

1990年代初期,高雄都會區大眾捷運系統、南北高速鐵路、及高雄都會區鐵路地下化工程,展開實質的評估規劃。其中,高雄車站將是高鐵、臺鐵、捷運「三鐵共構」的主要核心,而且三條路線均採地下隧道的形式進入高雄車站。

由於高雄捷運紅線R11站,亦即三鐵共構高雄車站,為BOT 合約之政府應辦事項。為了達成2004年6月R11臨時站交付鋪軌的時程,交通部地鐵處於2000年8月,研提「高雄車站配合捷運紅線R11站預訂時程調整施工方案」,優先進行臺鐵臨時車站新建、帝冠式車站保留及遷移、中博臨時高架橋、捷運紅線隧道及R11臨時站等工程。

其中帝冠式車站遷移之規模、重量、及工程經費等,均為臺灣國內之最。

帝冠式車站遷移工程,採工期最短、費用最低、風險最小之總掘工法。並局部保留最精華的中央帝冠建築,包含車寄、玄關、由四根獨立柱支撐的挑高大廳、售票房、賣店等部分。保留面積合計約570 平方公尺,最大寬約25 公尺,縱深約26 公尺,重量2,500 噸。

這項工程,由1940年當時承建高雄新驛的包商「清水組」在臺子公司吉普營造承攬,頗有技術傳承一甲子的使命感。2002年3月27日午夜老車站最後的尾班車開出後,隨即熄燈打烊,翌日喬遷臨時車站營業。4月起進行老車站屋瓦拆除保存、地坪開挖、牆體切割保存、移動路徑開挖、耐壓版施作、軌道鋪設、移動裝置安裝等工作。

由於舊站建築只作局部保留,因此在遷移之前,先將西翼原候車室立面,切割為4個單元保存牆;東翼原鐵路餐廳立面,切割為5個單元保存牆。切割後的9塊保存牆面,以鋼架固定,包裝妥當後,吊移至帝冠式車站保存區東側暫存。

不在保留範圍之內的貴賓室馬賽克花磚地坪,也小心翼翼地切割下來,和原始的兩扇木門,暫存高雄市立歷史博物館。未來老站遷回,作為新車站的出入口時,將重新鋪裝在大廳地坪,成為連結歷史記憶的見證。車站後方的月臺雨棚舊軌,則局部拆解後,移至二號運河旁的新興公園,及紅毛港文化園區,重新組立以為紀念。

帝冠式車站的移動過程,先於移動路徑施作厚度25 ~ 40公分的承壓版,再鋪設斜向45度的平行鋼軌。在站體下方安裝千斤頂及圓形鋼棒,作為傳遞壓力及往前滾動之用,就好像為站體穿上溜冰鞋一樣。

推力來源為水平油壓千斤頂,由一部電腦同步控制及監測出力狀態,大約6分鐘移動40公分,再將推進千斤頂及鋼棒組裝替換,拆卸走過的鋼軌,並移到前方鋪設,如此重複反覆操作,直到8月29日走完82.6公尺就定位。

帝冠式車站建築2003年8月起,以「高雄願景館」之名開放參觀,2013年11月,再改作「高雄鐵路地下化展示館」。

2018年10月14日高雄市區鐵路下地營運後,陸續拆除原有地面設施,帝冠式車站也準備遷回都市中軸線。

與第一次遷移不同的是,由於地下已有捷運車站、地下停車場等結構物,二次遷移路徑有高有低,還要配合永久位置的高程,不能再採一路平推的「總掘工法」,而必須先將帝冠式車站頂升3.94公尺。接著在老站結構物基礎下方,及移動路徑上,打出一片承壓版,鋪設鋼軌、鋼棒及架設移動裝置,然後北移4.8公尺,鋼軌及移動裝置轉向後,再往西側移57.86公尺,接著分段卸降2.19公尺,完成永久定位,技術上比第一次遷移更為複雜。

2月開始,帝冠式車站建築以每小時8.3公分的速度,展開兩階段頂升作業。3月中博高架橋拆除後,7月26日開始往北移動4.8公尺,8月22日開始往西移動57.86公尺,是日由行政院蘇貞昌院長、交通部王國材部長、高雄市陳其邁市長等主持啟動儀式,並由十九年前第一次遷移表演的左營高中舞蹈班學生,再次拉著紅色彩帶,重現當年歷史場景。

帝冠式車站建築從東往西持續移動,9月中旬,在中山一路上,已經可以看到漸漸冒出來,久違的老車站形體。接下來,老車站建築繼續往都市中軸線逼近。許多高雄的老市民,沿著中山一路北行,看到龐大的老車站,睽違十九年,再度出現在眼前,不禁感動掉淚,並且對高雄市對老車站保存的用心,感到非常驕傲。

9月26日蔡英文總統親臨主持「復位遷移工程挪移座落儀式」。前幾天晚間,先在站體上打上雷射光雕,展示高雄車站的歷史。

陳其邁市長對於老站回歸定錨,表示「偉大的城市珍惜過去一起奮鬥打拼的建築跟歷史,代表這個城市是真心對待每一個組成的市民,因此,車站的保留,不僅是保留建築,亦是保留記憶,更重要的是,保留高雄人共同的感情」,「未來也會有很多人將從高雄車站開始實踐屬於自己的高雄夢,為這塊土地帶來更多的夢想,把高雄從他鄉變故鄉,相信高雄車站的保留、遷移興建,意味著高雄精神從來不是速成,而是淬鍊、專一及打拚,所有高雄市民也會帶著這樣的精神,迎向未來」。

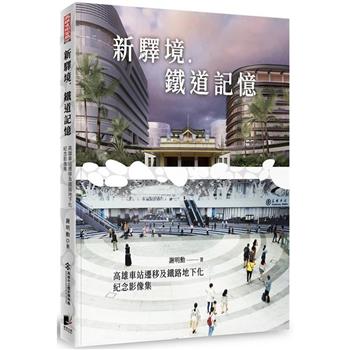

2025年之後,當旅客從中山路建國路口,步上站前廣場,經過紅色鯉魚雕像,這裡曾是有許多鯉魚的打狗川支流「大港庄」。接著走進舊站大廳,穿越1940年帝冠式車站的歷史氛圍,然後從站體北面步出,走下寬廣的大階梯,眼前是國內跨距最大的下沉式廣場,也就是新車站的地下一樓大廳,藉由這樣穿越時空廊道的過程,再次連結市民的歷史記憶與情感,創造新的城市認同與光榮感。

高雄帝冠式車站遷移保存

The preservation and moving of the imperial crown-style Kaohsiung Station building

1940年3月,建於高雄市大港四六三番地(今三民區建國二路與中山一路口)的高雄新驛竣工,1941年6月啟用,成為進出大高雄的新門戶。

高雄新驛設計時,正值日本軍國主義高漲,在中國、朝鮮、及南洋各地積極擴張勢力之際,作為南進基地門戶的高雄新驛,遂於現代鋼筋混凝土結構上,加上散發濃厚東亞民族意象的帝冠式屋頂。

1990年代初期,高雄都會區大眾捷運系統、南北高速鐵路、及高雄都會區鐵路地下化工程,展開實質的評估規劃。其中,高雄車站將是高鐵、臺鐵、捷運「三鐵共構」的主要核心,而且三條路線均採地下隧道的形式進入高雄車站。

由於高雄捷運紅線R11站,亦即三鐵共構高雄車站,為BOT 合約之政府應辦事項。為了達成2004年6月R11臨時站交付鋪軌的時程,交通部地鐵處於2000年8月,研提「高雄車站配合捷運紅線R11站預訂時程調整施工方案」,優先進行臺鐵臨時車站新建、帝冠式車站保留及遷移、中博臨時高架橋、捷運紅線隧道及R11臨時站等工程。

其中帝冠式車站遷移之規模、重量、及工程經費等,均為臺灣國內之最。

帝冠式車站遷移工程,採工期最短、費用最低、風險最小之總掘工法。並局部保留最精華的中央帝冠建築,包含車寄、玄關、由四根獨立柱支撐的挑高大廳、售票房、賣店等部分。保留面積合計約570 平方公尺,最大寬約25 公尺,縱深約26 公尺,重量2,500 噸。

這項工程,由1940年當時承建高雄新驛的包商「清水組」在臺子公司吉普營造承攬,頗有技術傳承一甲子的使命感。2002年3月27日午夜老車站最後的尾班車開出後,隨即熄燈打烊,翌日喬遷臨時車站營業。4月起進行老車站屋瓦拆除保存、地坪開挖、牆體切割保存、移動路徑開挖、耐壓版施作、軌道鋪設、移動裝置安裝等工作。

由於舊站建築只作局部保留,因此在遷移之前,先將西翼原候車室立面,切割為4個單元保存牆;東翼原鐵路餐廳立面,切割為5個單元保存牆。切割後的9塊保存牆面,以鋼架固定,包裝妥當後,吊移至帝冠式車站保存區東側暫存。

不在保留範圍之內的貴賓室馬賽克花磚地坪,也小心翼翼地切割下來,和原始的兩扇木門,暫存高雄市立歷史博物館。未來老站遷回,作為新車站的出入口時,將重新鋪裝在大廳地坪,成為連結歷史記憶的見證。車站後方的月臺雨棚舊軌,則局部拆解後,移至二號運河旁的新興公園,及紅毛港文化園區,重新組立以為紀念。

帝冠式車站的移動過程,先於移動路徑施作厚度25 ~ 40公分的承壓版,再鋪設斜向45度的平行鋼軌。在站體下方安裝千斤頂及圓形鋼棒,作為傳遞壓力及往前滾動之用,就好像為站體穿上溜冰鞋一樣。

推力來源為水平油壓千斤頂,由一部電腦同步控制及監測出力狀態,大約6分鐘移動40公分,再將推進千斤頂及鋼棒組裝替換,拆卸走過的鋼軌,並移到前方鋪設,如此重複反覆操作,直到8月29日走完82.6公尺就定位。

帝冠式車站建築2003年8月起,以「高雄願景館」之名開放參觀,2013年11月,再改作「高雄鐵路地下化展示館」。

2018年10月14日高雄市區鐵路下地營運後,陸續拆除原有地面設施,帝冠式車站也準備遷回都市中軸線。

與第一次遷移不同的是,由於地下已有捷運車站、地下停車場等結構物,二次遷移路徑有高有低,還要配合永久位置的高程,不能再採一路平推的「總掘工法」,而必須先將帝冠式車站頂升3.94公尺。接著在老站結構物基礎下方,及移動路徑上,打出一片承壓版,鋪設鋼軌、鋼棒及架設移動裝置,然後北移4.8公尺,鋼軌及移動裝置轉向後,再往西側移57.86公尺,接著分段卸降2.19公尺,完成永久定位,技術上比第一次遷移更為複雜。

2月開始,帝冠式車站建築以每小時8.3公分的速度,展開兩階段頂升作業。3月中博高架橋拆除後,7月26日開始往北移動4.8公尺,8月22日開始往西移動57.86公尺,是日由行政院蘇貞昌院長、交通部王國材部長、高雄市陳其邁市長等主持啟動儀式,並由十九年前第一次遷移表演的左營高中舞蹈班學生,再次拉著紅色彩帶,重現當年歷史場景。

帝冠式車站建築從東往西持續移動,9月中旬,在中山一路上,已經可以看到漸漸冒出來,久違的老車站形體。接下來,老車站建築繼續往都市中軸線逼近。許多高雄的老市民,沿著中山一路北行,看到龐大的老車站,睽違十九年,再度出現在眼前,不禁感動掉淚,並且對高雄市對老車站保存的用心,感到非常驕傲。

9月26日蔡英文總統親臨主持「復位遷移工程挪移座落儀式」。前幾天晚間,先在站體上打上雷射光雕,展示高雄車站的歷史。

陳其邁市長對於老站回歸定錨,表示「偉大的城市珍惜過去一起奮鬥打拼的建築跟歷史,代表這個城市是真心對待每一個組成的市民,因此,車站的保留,不僅是保留建築,亦是保留記憶,更重要的是,保留高雄人共同的感情」,「未來也會有很多人將從高雄車站開始實踐屬於自己的高雄夢,為這塊土地帶來更多的夢想,把高雄從他鄉變故鄉,相信高雄車站的保留、遷移興建,意味著高雄精神從來不是速成,而是淬鍊、專一及打拚,所有高雄市民也會帶著這樣的精神,迎向未來」。

2025年之後,當旅客從中山路建國路口,步上站前廣場,經過紅色鯉魚雕像,這裡曾是有許多鯉魚的打狗川支流「大港庄」。接著走進舊站大廳,穿越1940年帝冠式車站的歷史氛圍,然後從站體北面步出,走下寬廣的大階梯,眼前是國內跨距最大的下沉式廣場,也就是新車站的地下一樓大廳,藉由這樣穿越時空廊道的過程,再次連結市民的歷史記憶與情感,創造新的城市認同與光榮感。