一、這張地圖哪裡不對勁?

1976年夏,我取道友誼關離開中國。火車緩緩經過友誼關南邊的圓頂小山駛入越南北部時,我凝視下方縱橫交錯的陡峻小溪谷。在某些較深的小溪谷裡,靠泉水挹注的潺潺小溪,暢行在它們的天然水道裡。在其他小溪谷裡,溪床則已被拓寬為稻田,稻穗仍是綠的,還不能收割。一台翻覆的蒸汽火車頭躺在其中一條小溪谷裡,其燒焦的殘骸四腳朝天躺著,像一頭倒地不起的侏羅紀時期野獸。越戰結束才一年,大地上仍到處可見戰爭的傷痕,偶爾令人怵目驚心──每座鐵路大橋底下,都有它原來橋梁的主梁──但大多並不起眼。這時,這場戰爭已漸遭遺忘。大地本身似已準備將它遺忘。望著下面的火車頭,我能想像小溪谷裡的亞熱帶植物在這台破敗的機器旁恣意生長,在復原人員抵達之前將它慢慢湮沒。

友誼關是為連接老大哥中國和小老弟越南的鐵路聯軌站取的名字,一個充滿極權社會氣息的名字。它被譽為兩國友誼的象徵地,如今卻也是橫亙在兩國之間一道散發敵意的壁壘,雙方隔著它以猜疑的心態盯著對方,偶爾還越過它展開徒勞無功的入侵。1979年換成中國入侵越南,但那是我通過友誼關那個平靜美麗的夏天三年後的事。那時,我結束在中國兩年的交換學生生涯離開中國,選擇繞一大圈返家,途中將經過寮國、緬甸、印度、阿富汗。

我們從北邊接近友誼關。中國火車在劇烈顫動中停住,每個人都得下車進入火車站接受邊境檢查,然後改搭較窄軌的越南火車。凡是非中國人或越南人的乘客──只有我們兩人──都被叫出來特別處理。輪到我時,粗魯的海關官員要我打開背包檢查。他在找東西,很快就找到。

離開上海前一個月,我去了海關辦事處,以在搭火車經越南返鄉之前辦好將我的書和少許個人物品運回加拿大的事。海關官員要查核外國人運出中國的物品,因此我得打開箱子,把每樣東西都拿出來給他檢查。那位官員是個已步入職業生涯中期的男子,身穿海關機關制服,人很和氣,但也一絲不苟。仔細翻查過我的書和文件後,他留下兩樣東西,說不能運出國。兩樣都是地圖。一樣是一本全國地圖冊,另一樣是一張壁掛中國地圖。

我是在南京路的新華書店分店買下它們,新華書店是中國的國營書店──幾可說是中國唯一的書店──而且我還有收據可證明購自那裡。外國人不准購買的書,大部分在內頁裡印有「內部發行」的字樣,但這兩樣東西並未印上那四個字。我們外國人只能買到「公開發行」的出版品。這是文革思惟可笑的地方之一:國家尊嚴不准中國人知道外國人已知道的事,但也不准中國境內的外國人知道外國人明知中國人已知道的那些事。文革期間充斥著自相矛盾的事,這是其中之一。

我不死心,向上海這位海關官員追問為何不能持有,他冷淡回道,我當然能持有它們,但就是不能把它們送出國。我繼續逼問,他告訴我地圖攸關國家安全,然後就此打住。在當年,中國官員若要限制外國學生接近中國社會,國家安全是最有效的法寶,如今大概也是如此。但到底攸關什麼國家安全,沒人說得出。我獲准保有的地圖,就只是開放觀光的那些城市的核准出版觀光地圖。這些地圖在距離上刻意失實,以為敵人空軍若根據這些地圖轟炸中國,敵機飛行員會因此糊塗,炸不中目標(我知道這聽來可笑,但當年就是個可笑的時代)。我拿著那本地圖冊和那張地圖回到宿舍,思索該怎麼處置它們。地圖冊是本厚重的精裝書,根本無法放在隨身背包裡陪我一起橫越亞洲,於是我把它送給一中國友人,對方很高興收到這東西。對於那張地圖,我則不想這麼處理。我想留住它。它輕薄,可折成小小的方形。何不放進我背包裡帶出境?此外,海關檢查反倒使我更感好奇。我打開那張地圖,再端詳了一番。海關官員這麼費心檢查,所為何來?這張地圖哪裡不對勁?

乍看之下,沒什麼特別。接著我漸漸意識到,這幅地圖會引來麻煩之處,不在於中國境內,而在於其與多個鄰國接壤處的中國周邊。我知道中國和蘇聯、印度因邊界糾紛打過仗;可能還和其他國家因同樣的糾紛打過仗。這幅地圖所宣稱的中國領土,是否超出它有權占有的領土範圍?於是我瞄了一下南中國海。中國南部這片遼闊且相對較淺的海域,在另外三個邊上與越南、馬來西亞婆羅洲、汶萊、菲律賓相接。

中國宣稱整個南海為其所有,不顧國際法所允許每個沿海國家可擁有12海里(22.2公里)領海的規定。這是中國最駭人聽聞的片面性邊界主張。在我的這幅地圖上,它以從中國大陸本土往下斷斷續續延伸的九段線標示出中國在南海的領土範圍,整個南海都在九段線劃出的範圍內。

越南人稱這片海域為東海。他們特別關注的區域,乃是歐洲人稱之為帕拉塞爾群島(the Paracels)的約30多座小島(帕拉塞爾一詞係葡萄牙人從巴西南部帶來,為該地土著對提供漁民保護之近海礁石的稱呼)。越南人把它們叫做黃沙群島;中國人稱作西沙群島。西沙群島之名,緣於東南邊700海里處,婆羅洲西北岸外,有分布更廣的另一群島嶼。中國人將這群島嶼稱作南沙群島,國際上則稱之為斯普拉特利群島(Spratly Islands),因1834年航經這些島嶼並在倫敦發表其遠航記錄的英格蘭船長理察‧斯普拉特利(Richard Spratly)而得名。群集在這些區域的小島為數達數千,視漲潮時沒入水裡的那些露頭,有多少個稱得上島嶼一名而定。它們向來無人居住,若沒有來自其他地方的支持,也不適於居住。

中國的領土主張使其與東南亞所有鄰國陷入長達數十年的僵局。最嚴重的衝突爆發於1974年1月,當時中國與南越打了兩天的西沙群島海戰(越南落敗)。對中越雙方來說,這場海戰有利於官方透過宣傳轉移人民注意力,卻苦了當時在中國的交換學生。這場跟我們八竿子打不著的小衝突催生出許多誇大的愛國詩歌,成為老師逼我們讀的教材。

然後,言歸正傳,回到1976年夏我在背包裡放了一張禁帶出境的中國全國地圖前往越南一事。不苟言笑的邊境衛兵看著我走過去。他打開背包,翻看了裡面的東西,抽出那張地圖。他問我明明已被警告不准帶出境,為何還要將那張地圖帶出中國,神情中幾乎隱藏不住他身為國家機器不可或缺之小螺絲釘角色的喜悅。我這才明白,他對上海海關檢查之事一清二楚。我的官方安全檔案裡記載了那件事,而且他看過那檔案。那是厚厚的一疊文件,哪天我要是有機會一讀,會看得樂不可支,儘管那一天永遠不會到來。這讓我大吃一驚。切記那時是1976年。安全檔案尚未電腦化;影印機還很罕見;而且安全事務官員的首要行事準則,就是絕不可讓情資不受自己掌控。但我是外國人,理所當然是高安全風險人物。我去到哪裡,我的檔案都會如影隨形跟著過去。我的出境許可證上寫我要經友誼關離開,所以我的檔案會在那裡等我。

我怎麼回答,都只會加深我的不法情節,正中他下懷。我根本無法向他解釋中國對地圖的超級敏感乃是建立在一己對物的執迷上,而非現實上。這張地圖的真實性就和印著這地圖的那張紙一樣薄,它是能被人隨意更改或否認的短暫陳述。對我來說,它只是個有用的東西,回我家鄉後難以找到東西取代的一樣東西,而且肯定無法用我在中國所付的價錢買到的東西。邊境衛兵則從截然不同的角度看它。地圖不只代表中國的主權:地圖本身就是那主權。對他來說,這張地圖存在的真實度高於現實世界本身。這張紙即是國家本身。

對地圖執迷,並非中國獨有的現象。我們每個人都對東西賦予某種意義,而其實,若非我們,那些東西本身根本不具那樣的意義。在君主制時代,君主的聖體被當成具有超自然力之物來崇拜,當成神聖性的體現,凡是冒犯它者都犯了叛國罪。如今,君主制時代已去,這一原始氛圍已被昇華、轉移到國家的聖體上。國王丟掉一小塊領土──而且國王替自己兒女成親時常這麼做──沒人會說那犯了瀆聖罪。但若拿把袖珍折刀刺國王一下,即犯下最嚴重的叛國罪。現代國家不怕挨袖珍折刀,但怕鄰國奪走它的領土,即使只是一小塊領土。只要丟掉一吋國土,國家的整個正當性就受到威脅。在地圖上移動國界,國家即受到同樣嚴重的侮辱。只要全國地圖代表神聖國家,在某些方面比國家本身還要真實,深怕失去正當性的政權就禁不起讓全國地圖處於自己視線之外。我別無選擇,只能把那張地圖留在邊境站上,然後繼續往南,進入同走國家社會主義路線但沒這麼極端的另一個國家。

25年後,中國再度申明其主權,這一次冒的風險大上許多。2001年4月1日,兩架中國海軍殲8戰機攔截在中國沿海朝沖繩方向飛行的一架美國海軍偵察機。據美方的說法,PR32任務是「例行的偵察任務」。

當時,這架四螺旋槳的EP3-E Aries II型偵察機已橫越這片海域,在直直返回基地途中遭攔截。在貓捉老鼠般的空中偵察世界裡,這種事稀鬆平常。國家一察覺外國軍機進入自己領空,總是立即命令軍機緊急起飛攔截。那天早上被派出去攔截的兩名軍機飛行員,先前就以威脅姿態高速逼近過美國飛機,而對這架偵察機上的23名機組員來說,這也不是新鮮事。這種事屢見不鮮。

這兩架單座殲8戰機從後方逼近EP3-E偵察機,打算盡可能逼近對方,試試對方的膽量,然後飛離,用噴氣流晃動對方機身。長機飛行員,飛行中隊隊長王偉,先前攔截過美機。美國方面的指揮官,謝恩‧奧斯本(Shane Osborn)中尉,在南中國海上空機動的經驗也很豐富。兩人都知道自己在做什麼,都知道這場遊戲的規則。王偉駕著他的殲8升空,飛到速度較慢的EP3-E偵察機旁邊,在其左側巡航,距美機左翼只有3公尺。在180節的航速下,這舉動很危險:在這樣的速度下,只有技術非常高超的飛行員才有辦法在如此貼近另一架飛機的情況下機動。在左翼近處滯留片刻之後,王偉飛離這架螺旋槳飛機,繞一圈,再從後面飛過來。接下來所發生的事,信不信就由你了。後來,另一架中國戰機的飛行員指控奧斯本「大角度轉向」王偉的飛機,撞上該機。奧斯本則堅稱,他始終讓偵察機保持飛向沖繩的固定方向,未改變航道。問題出在王偉第二次飛過時逼近得太快。抵達偵察機側翼時他想急速拉升以放慢速度,結果誤判他的速度或距離。戰機往上陡升,撞到偵察機外引擎的螺旋槳葉片。螺旋槳將殲8戰機劃為兩半。殲8機鼻往前翻轉,撞上美機前部,座艙和機身撞擊偵察機底部,然後在右翼下方往一邊疾飛出去,差點撞到螺旋槳。有些美國機員深信看到王偉彈出座艙,但他就此失蹤。

偵察機受此撞擊而側滾,以上下顛倒的姿勢急墜約4200公尺後,奧斯本才重新掌控飛機。他估算距目的地沖繩還有26分鐘,認為飛機可能飛不了那麼遠,於是開始尋找降落地點。航程內的機場只有海南島的陵水軍用機場,兩架攔截的中國軍機就從那座機場起飛。機員循標準作業程序,銷毀美國海軍所不想讓他國知道的資料和設備。有位機員把一壺熱咖啡倒進硬碟機和主機板,以加速銷毀作業。

另一架中國軍機的飛行員發無線電給陵水機場,請求允許擊落美國偵察機。請求遭駁回,飛行員接到返回基地的命令。美國偵察機也用無線電向該機場發了求救信號,該機場基於國際行為準則必須有所回應。美國人重複發送求救信號15次,均未收到回應。後來,中國即抓住這點,主張美機降落非法,因為降落未得批准。奧斯本決定,不管有沒有降落許可,他都得嘗試降落。他的飛機回不了母基地。降落海南島其實也不易,因為這架美國飛機已沒有儀器輔助飛行,已無法控制左翼的襟翼,裝載燃料過重。它以170節的航速在陵水機場跑道上著陸,在跑道盡頭前停住。

偵察機一停住,武裝軍人即衝過來圍住,持槍要機員下來。美國人被扣留了11天,在中美雙方為此折衝期間,受到非法訊問。直到美國發出一封有所保留的信,表達對此次意外與飛行中隊隊長王偉之死的遺憾,美國人才獲釋。中國甚至在仔細察看過這架飛機後,才把飛機還給他們。洛克希德馬丁公司的工程師獲准到場拆解偵察機,但零件得用俄羅斯貨機運回沖繩。後來,這架飛機在喬治亞州重建,如今已重新服役。美國頒予奧斯本中尉傑出飛行十字勳章。中國則遵循長久以來將軍中英雄奉為護國者的傳統,授予王偉「海空衛士」榮銜。

這件事發生於將近7000公尺高處的空中,但促使它發生的因素卻是下方的海洋。規範航空器可在何處飛越水域的規則,尚未完全法典化。那些規則大部分源自仍在演變中的一套海事協議,那套海事協議則合稱海洋法。這些協議規範哪片水域屬於誰,什麼船可穿過那些水域。它們也提供規範領空的同樣規則。一如船隻未取得明確的進入許可不得擅自進入另一國領海,航空器不得擅自進入另一國領海上方的領空。只有對海洋法有所瞭解,才能理解PR32任務所碰上的事。

領海被認定為沿著沿海國海岸而行的窄細水域。這塊安全區的寬度,過去向來以船炮射程為基準來訂定,1982年才正式明訂為12海里。沿海國家對領海內水域可擁有完全的管轄權。但自第二次世界大戰起,有些國家開始把管轄範圍往外擴展,以限制外國人取用沿海漁業資源和海底礦物資源。最後,確立了新的管轄範圍,即距岸200海里(370公里)。沿海國家可將該區域列為其專屬經濟區,但沿海國家並不因此有權禁止外國船隻,乃至戰艦,進入200海里範圍內,只要外國船隻不進入12海里範圍內即可。這條規定進一步確立了「無害通過」這項沿襲已久的權利,根據該權利,任何國籍的船隻只要直接且急速通過,都可通過別國的近海水域。

凡是適用在水上船隻的規定,同樣適用於水域上方的航空器。飛行員進入領空時應請求口頭許可,但飛越的規則並非不可更易。中美軍機接觸時,EP3-E偵察機飛在海南島東南邊約110公里(60海里)處,也就是12海里界限外極遠處。美國方面認為,這架飛機當時正無害通過南中國海的中國大陸棚上空。中國有權監控那一通過,但無權阻止它通過或無權做出危害該機安全或該機機員生命的機動行為。這樣的攔截是騷擾。相對的,中方認為這架偵察機當時正飛越其領海。進入中國領空等於侵犯中國的主權,中國理所當然可以驅逐該機。

令人好奇的,或者說或許很明智的,中國從未在法律上主張其對整個南海的管轄權。中國這一主張是單方面的,且根據發現權表達其享有該區域主權的歷史權利。這一主張表示,中國海員最早發現南海島嶼,因此南海所有島嶼和包圍那些島嶼的整片海洋是中國的。拉丁文法學用語把這種領土主張稱作terra nullius(「無主之地」),亦即「這塊土地不屬於任何人,而我最早發現,因此它是我的。」1492年起歐洲人即在全球各地祭出這樣的主張,以合理化其征服行為。歐洲人抵達這類土地時,大部分這類土地絕非無主之地,但歐洲法逕自將當地既有的住民宣告為野蠻人,從而斷定當地沒有能行使主權的國家。當地或許有住民,但土地不屬於他們。

「無主之地」如今仍是可用的法律主張,儘管地球上已幾乎沒有土地可讓人祭出這一主張。中國若想在國際仲裁時提出這一主張,會碰上一些麻煩。這些芝麻綠豆大的土地的確曾是無主之地,但這一主張也需要占領才站得住腳,而直到中國於其中某些島嶼相鄰的海域建了簡便機場,這些島嶼才被中國占領。十四世紀的中文史料的確指出中國人知道南海有一些小島,但這就是發現的證據,還是只是對該地區人人已知之事的記載而已?

問題癥結在於自認尊嚴受損之國家的尊嚴。但更大的癥結在於海底可能蘊藏石油。沒人在意那些島,他們在意的是島下面的東西。王偉就這樣葬送了性命。

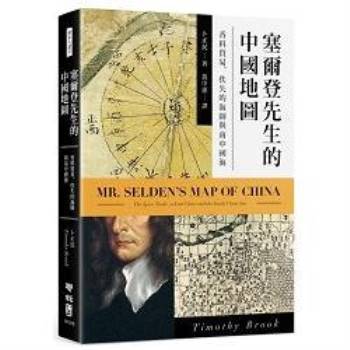

七年後,我在新博德利圖書館地下室仔細研究一樣我怎麼也料想不到其存在的東西。它攤開在我面前,橫陳在併在一塊的兩張桌子上:中國人製作的一張紙質古地圖,呈現亞洲東端的地理。它尺幅甚大,寬超過一公尺,長將近兩公尺。地圖底部的軸,表明它曾掛在牆上。它以黑墨手工繪成,描繪中國沿海地區和東南亞的島嶼。地圖本身呈現一極為特別的全景。陸地以淡沙色呈現,飾以用淺藍和褐色繪成的山巒,樹用黑墨畫出,如中國山水畫中的樹。整個地圖上植物遍生,有蕨類和竹叢、松樹和榆樹、鳶尾屬植物和蜘蛛抱蛋屬植物,乃至一些蘭花。海洋呈現為色澤不均的淡綠色(銅顏料氧化前大概是藍色),以雲紋代表海浪。地圖上密密麻麻的城市和港口,以漢字標出,漢字用黑墨水圈出,鑲上黃邊。港口與港口間的線條,如窗花格般縱橫交錯於海洋上,表示船隻航行過的路線──史上第一幅以如此規模這麼做的地圖。我熟悉亞洲地圖,但此前未見過像它這樣的地圖。它美且獨一無二:一份歷史文獻、一件藝術品、一幅呈現某人腦海中之亞洲世界面貌的心象(mindscape,借用地圖史家余定國的精闢術語)。它絕不只是對地形細節的生硬重現,而是使那整個世界生機盎然。它完美無比。

1976年夏,我取道友誼關離開中國。火車緩緩經過友誼關南邊的圓頂小山駛入越南北部時,我凝視下方縱橫交錯的陡峻小溪谷。在某些較深的小溪谷裡,靠泉水挹注的潺潺小溪,暢行在它們的天然水道裡。在其他小溪谷裡,溪床則已被拓寬為稻田,稻穗仍是綠的,還不能收割。一台翻覆的蒸汽火車頭躺在其中一條小溪谷裡,其燒焦的殘骸四腳朝天躺著,像一頭倒地不起的侏羅紀時期野獸。越戰結束才一年,大地上仍到處可見戰爭的傷痕,偶爾令人怵目驚心──每座鐵路大橋底下,都有它原來橋梁的主梁──但大多並不起眼。這時,這場戰爭已漸遭遺忘。大地本身似已準備將它遺忘。望著下面的火車頭,我能想像小溪谷裡的亞熱帶植物在這台破敗的機器旁恣意生長,在復原人員抵達之前將它慢慢湮沒。

友誼關是為連接老大哥中國和小老弟越南的鐵路聯軌站取的名字,一個充滿極權社會氣息的名字。它被譽為兩國友誼的象徵地,如今卻也是橫亙在兩國之間一道散發敵意的壁壘,雙方隔著它以猜疑的心態盯著對方,偶爾還越過它展開徒勞無功的入侵。1979年換成中國入侵越南,但那是我通過友誼關那個平靜美麗的夏天三年後的事。那時,我結束在中國兩年的交換學生生涯離開中國,選擇繞一大圈返家,途中將經過寮國、緬甸、印度、阿富汗。

我們從北邊接近友誼關。中國火車在劇烈顫動中停住,每個人都得下車進入火車站接受邊境檢查,然後改搭較窄軌的越南火車。凡是非中國人或越南人的乘客──只有我們兩人──都被叫出來特別處理。輪到我時,粗魯的海關官員要我打開背包檢查。他在找東西,很快就找到。

離開上海前一個月,我去了海關辦事處,以在搭火車經越南返鄉之前辦好將我的書和少許個人物品運回加拿大的事。海關官員要查核外國人運出中國的物品,因此我得打開箱子,把每樣東西都拿出來給他檢查。那位官員是個已步入職業生涯中期的男子,身穿海關機關制服,人很和氣,但也一絲不苟。仔細翻查過我的書和文件後,他留下兩樣東西,說不能運出國。兩樣都是地圖。一樣是一本全國地圖冊,另一樣是一張壁掛中國地圖。

我是在南京路的新華書店分店買下它們,新華書店是中國的國營書店──幾可說是中國唯一的書店──而且我還有收據可證明購自那裡。外國人不准購買的書,大部分在內頁裡印有「內部發行」的字樣,但這兩樣東西並未印上那四個字。我們外國人只能買到「公開發行」的出版品。這是文革思惟可笑的地方之一:國家尊嚴不准中國人知道外國人已知道的事,但也不准中國境內的外國人知道外國人明知中國人已知道的那些事。文革期間充斥著自相矛盾的事,這是其中之一。

我不死心,向上海這位海關官員追問為何不能持有,他冷淡回道,我當然能持有它們,但就是不能把它們送出國。我繼續逼問,他告訴我地圖攸關國家安全,然後就此打住。在當年,中國官員若要限制外國學生接近中國社會,國家安全是最有效的法寶,如今大概也是如此。但到底攸關什麼國家安全,沒人說得出。我獲准保有的地圖,就只是開放觀光的那些城市的核准出版觀光地圖。這些地圖在距離上刻意失實,以為敵人空軍若根據這些地圖轟炸中國,敵機飛行員會因此糊塗,炸不中目標(我知道這聽來可笑,但當年就是個可笑的時代)。我拿著那本地圖冊和那張地圖回到宿舍,思索該怎麼處置它們。地圖冊是本厚重的精裝書,根本無法放在隨身背包裡陪我一起橫越亞洲,於是我把它送給一中國友人,對方很高興收到這東西。對於那張地圖,我則不想這麼處理。我想留住它。它輕薄,可折成小小的方形。何不放進我背包裡帶出境?此外,海關檢查反倒使我更感好奇。我打開那張地圖,再端詳了一番。海關官員這麼費心檢查,所為何來?這張地圖哪裡不對勁?

乍看之下,沒什麼特別。接著我漸漸意識到,這幅地圖會引來麻煩之處,不在於中國境內,而在於其與多個鄰國接壤處的中國周邊。我知道中國和蘇聯、印度因邊界糾紛打過仗;可能還和其他國家因同樣的糾紛打過仗。這幅地圖所宣稱的中國領土,是否超出它有權占有的領土範圍?於是我瞄了一下南中國海。中國南部這片遼闊且相對較淺的海域,在另外三個邊上與越南、馬來西亞婆羅洲、汶萊、菲律賓相接。

中國宣稱整個南海為其所有,不顧國際法所允許每個沿海國家可擁有12海里(22.2公里)領海的規定。這是中國最駭人聽聞的片面性邊界主張。在我的這幅地圖上,它以從中國大陸本土往下斷斷續續延伸的九段線標示出中國在南海的領土範圍,整個南海都在九段線劃出的範圍內。

越南人稱這片海域為東海。他們特別關注的區域,乃是歐洲人稱之為帕拉塞爾群島(the Paracels)的約30多座小島(帕拉塞爾一詞係葡萄牙人從巴西南部帶來,為該地土著對提供漁民保護之近海礁石的稱呼)。越南人把它們叫做黃沙群島;中國人稱作西沙群島。西沙群島之名,緣於東南邊700海里處,婆羅洲西北岸外,有分布更廣的另一群島嶼。中國人將這群島嶼稱作南沙群島,國際上則稱之為斯普拉特利群島(Spratly Islands),因1834年航經這些島嶼並在倫敦發表其遠航記錄的英格蘭船長理察‧斯普拉特利(Richard Spratly)而得名。群集在這些區域的小島為數達數千,視漲潮時沒入水裡的那些露頭,有多少個稱得上島嶼一名而定。它們向來無人居住,若沒有來自其他地方的支持,也不適於居住。

中國的領土主張使其與東南亞所有鄰國陷入長達數十年的僵局。最嚴重的衝突爆發於1974年1月,當時中國與南越打了兩天的西沙群島海戰(越南落敗)。對中越雙方來說,這場海戰有利於官方透過宣傳轉移人民注意力,卻苦了當時在中國的交換學生。這場跟我們八竿子打不著的小衝突催生出許多誇大的愛國詩歌,成為老師逼我們讀的教材。

然後,言歸正傳,回到1976年夏我在背包裡放了一張禁帶出境的中國全國地圖前往越南一事。不苟言笑的邊境衛兵看著我走過去。他打開背包,翻看了裡面的東西,抽出那張地圖。他問我明明已被警告不准帶出境,為何還要將那張地圖帶出中國,神情中幾乎隱藏不住他身為國家機器不可或缺之小螺絲釘角色的喜悅。我這才明白,他對上海海關檢查之事一清二楚。我的官方安全檔案裡記載了那件事,而且他看過那檔案。那是厚厚的一疊文件,哪天我要是有機會一讀,會看得樂不可支,儘管那一天永遠不會到來。這讓我大吃一驚。切記那時是1976年。安全檔案尚未電腦化;影印機還很罕見;而且安全事務官員的首要行事準則,就是絕不可讓情資不受自己掌控。但我是外國人,理所當然是高安全風險人物。我去到哪裡,我的檔案都會如影隨形跟著過去。我的出境許可證上寫我要經友誼關離開,所以我的檔案會在那裡等我。

我怎麼回答,都只會加深我的不法情節,正中他下懷。我根本無法向他解釋中國對地圖的超級敏感乃是建立在一己對物的執迷上,而非現實上。這張地圖的真實性就和印著這地圖的那張紙一樣薄,它是能被人隨意更改或否認的短暫陳述。對我來說,它只是個有用的東西,回我家鄉後難以找到東西取代的一樣東西,而且肯定無法用我在中國所付的價錢買到的東西。邊境衛兵則從截然不同的角度看它。地圖不只代表中國的主權:地圖本身就是那主權。對他來說,這張地圖存在的真實度高於現實世界本身。這張紙即是國家本身。

對地圖執迷,並非中國獨有的現象。我們每個人都對東西賦予某種意義,而其實,若非我們,那些東西本身根本不具那樣的意義。在君主制時代,君主的聖體被當成具有超自然力之物來崇拜,當成神聖性的體現,凡是冒犯它者都犯了叛國罪。如今,君主制時代已去,這一原始氛圍已被昇華、轉移到國家的聖體上。國王丟掉一小塊領土──而且國王替自己兒女成親時常這麼做──沒人會說那犯了瀆聖罪。但若拿把袖珍折刀刺國王一下,即犯下最嚴重的叛國罪。現代國家不怕挨袖珍折刀,但怕鄰國奪走它的領土,即使只是一小塊領土。只要丟掉一吋國土,國家的整個正當性就受到威脅。在地圖上移動國界,國家即受到同樣嚴重的侮辱。只要全國地圖代表神聖國家,在某些方面比國家本身還要真實,深怕失去正當性的政權就禁不起讓全國地圖處於自己視線之外。我別無選擇,只能把那張地圖留在邊境站上,然後繼續往南,進入同走國家社會主義路線但沒這麼極端的另一個國家。

25年後,中國再度申明其主權,這一次冒的風險大上許多。2001年4月1日,兩架中國海軍殲8戰機攔截在中國沿海朝沖繩方向飛行的一架美國海軍偵察機。據美方的說法,PR32任務是「例行的偵察任務」。

當時,這架四螺旋槳的EP3-E Aries II型偵察機已橫越這片海域,在直直返回基地途中遭攔截。在貓捉老鼠般的空中偵察世界裡,這種事稀鬆平常。國家一察覺外國軍機進入自己領空,總是立即命令軍機緊急起飛攔截。那天早上被派出去攔截的兩名軍機飛行員,先前就以威脅姿態高速逼近過美國飛機,而對這架偵察機上的23名機組員來說,這也不是新鮮事。這種事屢見不鮮。

這兩架單座殲8戰機從後方逼近EP3-E偵察機,打算盡可能逼近對方,試試對方的膽量,然後飛離,用噴氣流晃動對方機身。長機飛行員,飛行中隊隊長王偉,先前攔截過美機。美國方面的指揮官,謝恩‧奧斯本(Shane Osborn)中尉,在南中國海上空機動的經驗也很豐富。兩人都知道自己在做什麼,都知道這場遊戲的規則。王偉駕著他的殲8升空,飛到速度較慢的EP3-E偵察機旁邊,在其左側巡航,距美機左翼只有3公尺。在180節的航速下,這舉動很危險:在這樣的速度下,只有技術非常高超的飛行員才有辦法在如此貼近另一架飛機的情況下機動。在左翼近處滯留片刻之後,王偉飛離這架螺旋槳飛機,繞一圈,再從後面飛過來。接下來所發生的事,信不信就由你了。後來,另一架中國戰機的飛行員指控奧斯本「大角度轉向」王偉的飛機,撞上該機。奧斯本則堅稱,他始終讓偵察機保持飛向沖繩的固定方向,未改變航道。問題出在王偉第二次飛過時逼近得太快。抵達偵察機側翼時他想急速拉升以放慢速度,結果誤判他的速度或距離。戰機往上陡升,撞到偵察機外引擎的螺旋槳葉片。螺旋槳將殲8戰機劃為兩半。殲8機鼻往前翻轉,撞上美機前部,座艙和機身撞擊偵察機底部,然後在右翼下方往一邊疾飛出去,差點撞到螺旋槳。有些美國機員深信看到王偉彈出座艙,但他就此失蹤。

偵察機受此撞擊而側滾,以上下顛倒的姿勢急墜約4200公尺後,奧斯本才重新掌控飛機。他估算距目的地沖繩還有26分鐘,認為飛機可能飛不了那麼遠,於是開始尋找降落地點。航程內的機場只有海南島的陵水軍用機場,兩架攔截的中國軍機就從那座機場起飛。機員循標準作業程序,銷毀美國海軍所不想讓他國知道的資料和設備。有位機員把一壺熱咖啡倒進硬碟機和主機板,以加速銷毀作業。

另一架中國軍機的飛行員發無線電給陵水機場,請求允許擊落美國偵察機。請求遭駁回,飛行員接到返回基地的命令。美國偵察機也用無線電向該機場發了求救信號,該機場基於國際行為準則必須有所回應。美國人重複發送求救信號15次,均未收到回應。後來,中國即抓住這點,主張美機降落非法,因為降落未得批准。奧斯本決定,不管有沒有降落許可,他都得嘗試降落。他的飛機回不了母基地。降落海南島其實也不易,因為這架美國飛機已沒有儀器輔助飛行,已無法控制左翼的襟翼,裝載燃料過重。它以170節的航速在陵水機場跑道上著陸,在跑道盡頭前停住。

偵察機一停住,武裝軍人即衝過來圍住,持槍要機員下來。美國人被扣留了11天,在中美雙方為此折衝期間,受到非法訊問。直到美國發出一封有所保留的信,表達對此次意外與飛行中隊隊長王偉之死的遺憾,美國人才獲釋。中國甚至在仔細察看過這架飛機後,才把飛機還給他們。洛克希德馬丁公司的工程師獲准到場拆解偵察機,但零件得用俄羅斯貨機運回沖繩。後來,這架飛機在喬治亞州重建,如今已重新服役。美國頒予奧斯本中尉傑出飛行十字勳章。中國則遵循長久以來將軍中英雄奉為護國者的傳統,授予王偉「海空衛士」榮銜。

這件事發生於將近7000公尺高處的空中,但促使它發生的因素卻是下方的海洋。規範航空器可在何處飛越水域的規則,尚未完全法典化。那些規則大部分源自仍在演變中的一套海事協議,那套海事協議則合稱海洋法。這些協議規範哪片水域屬於誰,什麼船可穿過那些水域。它們也提供規範領空的同樣規則。一如船隻未取得明確的進入許可不得擅自進入另一國領海,航空器不得擅自進入另一國領海上方的領空。只有對海洋法有所瞭解,才能理解PR32任務所碰上的事。

領海被認定為沿著沿海國海岸而行的窄細水域。這塊安全區的寬度,過去向來以船炮射程為基準來訂定,1982年才正式明訂為12海里。沿海國家對領海內水域可擁有完全的管轄權。但自第二次世界大戰起,有些國家開始把管轄範圍往外擴展,以限制外國人取用沿海漁業資源和海底礦物資源。最後,確立了新的管轄範圍,即距岸200海里(370公里)。沿海國家可將該區域列為其專屬經濟區,但沿海國家並不因此有權禁止外國船隻,乃至戰艦,進入200海里範圍內,只要外國船隻不進入12海里範圍內即可。這條規定進一步確立了「無害通過」這項沿襲已久的權利,根據該權利,任何國籍的船隻只要直接且急速通過,都可通過別國的近海水域。

凡是適用在水上船隻的規定,同樣適用於水域上方的航空器。飛行員進入領空時應請求口頭許可,但飛越的規則並非不可更易。中美軍機接觸時,EP3-E偵察機飛在海南島東南邊約110公里(60海里)處,也就是12海里界限外極遠處。美國方面認為,這架飛機當時正無害通過南中國海的中國大陸棚上空。中國有權監控那一通過,但無權阻止它通過或無權做出危害該機安全或該機機員生命的機動行為。這樣的攔截是騷擾。相對的,中方認為這架偵察機當時正飛越其領海。進入中國領空等於侵犯中國的主權,中國理所當然可以驅逐該機。

令人好奇的,或者說或許很明智的,中國從未在法律上主張其對整個南海的管轄權。中國這一主張是單方面的,且根據發現權表達其享有該區域主權的歷史權利。這一主張表示,中國海員最早發現南海島嶼,因此南海所有島嶼和包圍那些島嶼的整片海洋是中國的。拉丁文法學用語把這種領土主張稱作terra nullius(「無主之地」),亦即「這塊土地不屬於任何人,而我最早發現,因此它是我的。」1492年起歐洲人即在全球各地祭出這樣的主張,以合理化其征服行為。歐洲人抵達這類土地時,大部分這類土地絕非無主之地,但歐洲法逕自將當地既有的住民宣告為野蠻人,從而斷定當地沒有能行使主權的國家。當地或許有住民,但土地不屬於他們。

「無主之地」如今仍是可用的法律主張,儘管地球上已幾乎沒有土地可讓人祭出這一主張。中國若想在國際仲裁時提出這一主張,會碰上一些麻煩。這些芝麻綠豆大的土地的確曾是無主之地,但這一主張也需要占領才站得住腳,而直到中國於其中某些島嶼相鄰的海域建了簡便機場,這些島嶼才被中國占領。十四世紀的中文史料的確指出中國人知道南海有一些小島,但這就是發現的證據,還是只是對該地區人人已知之事的記載而已?

問題癥結在於自認尊嚴受損之國家的尊嚴。但更大的癥結在於海底可能蘊藏石油。沒人在意那些島,他們在意的是島下面的東西。王偉就這樣葬送了性命。

七年後,我在新博德利圖書館地下室仔細研究一樣我怎麼也料想不到其存在的東西。它攤開在我面前,橫陳在併在一塊的兩張桌子上:中國人製作的一張紙質古地圖,呈現亞洲東端的地理。它尺幅甚大,寬超過一公尺,長將近兩公尺。地圖底部的軸,表明它曾掛在牆上。它以黑墨手工繪成,描繪中國沿海地區和東南亞的島嶼。地圖本身呈現一極為特別的全景。陸地以淡沙色呈現,飾以用淺藍和褐色繪成的山巒,樹用黑墨畫出,如中國山水畫中的樹。整個地圖上植物遍生,有蕨類和竹叢、松樹和榆樹、鳶尾屬植物和蜘蛛抱蛋屬植物,乃至一些蘭花。海洋呈現為色澤不均的淡綠色(銅顏料氧化前大概是藍色),以雲紋代表海浪。地圖上密密麻麻的城市和港口,以漢字標出,漢字用黑墨水圈出,鑲上黃邊。港口與港口間的線條,如窗花格般縱橫交錯於海洋上,表示船隻航行過的路線──史上第一幅以如此規模這麼做的地圖。我熟悉亞洲地圖,但此前未見過像它這樣的地圖。它美且獨一無二:一份歷史文獻、一件藝術品、一幅呈現某人腦海中之亞洲世界面貌的心象(mindscape,借用地圖史家余定國的精闢術語)。它絕不只是對地形細節的生硬重現,而是使那整個世界生機盎然。它完美無比。