母親一般的存在

我很喜歡開車載小孩出去玩,每次在車上,我都會問他們:你知不知道全世界媽媽最愛誰?

「我們!媽媽最愛我們!」兩個寶寶會在後座開心地喊,他們永遠都知道答案。

我從來不會羞於表現我的愛。因為我知道充滿愛的孩子,能夠更容易建立自信心、更勇敢、更善良,也更容易面對生活的挑戰。

開始關心政治的起點是二◯一八年,當時我和老公決定在高雄定居,安頓好一家後沒過多久,韓國瑜就選上了高雄市長。自此以後的一整年,高雄變成了媒體的鎂光燈焦點,每天都有新聞、每天都有金 句,連我爸都說要來看看是不是真的「又老又窮」。整個城市充滿著對立,每件事都可以上升成政治對決。他在二二八演講時,刻意口誤說成八二三;輕軌等各項交通停擺,曾經充滿光榮感的城市街道被粗製濫造且庸俗的燈會、廣告取代,讓人看了心疼又憤怒。

後來二◯一九年的反送中事件,從外部觀察,看到這麼多二十歲不到的年輕人,被警察、黑社會打得頭破血流。心疼的同時,卻看到統媒刻意抹黑的言論,說著他們是暴⺠、是咎由自取。一直到二◯二二年,烏俄戰爭開打後,還有非常多言論是在檢討被害者、讓對威權體制的恐懼轉變成對人性的冷漠。甚至連兒童的童書,我女兒聽的podcast,講故事的節目,都在說烏克蘭被打是因為他們想要加入北約——怎不說是俄國侵略?政治的言論一直被錯誤地帶著走,讓我不禁思索,政治到底是怎麼一回事﹖

我關心政治的資歷很短,但是我覺得人的好壞,事情的對錯,其實不需要很長時間就可以看得出來。只要觀察幾個月、幾年,就可以知道誰是壞人,誰在擾亂台灣的安寧,誰是為了個人的利益在鎂光燈前抹黑、秀下限、攻擊別人。而自從知道一九四九年,中國國民黨挾著軍隊、意識形態跟槍砲,來到台灣,把這個我從小出生長大養育我的土地搞得烏煙瘴氣的相關史實後,我對自己外省人(或著應該說,華裔台灣人)第三代的身份,花了很長一段時間消化。

二◯二三年,蔡英文去美國和眾議院議長麥卡錫會面後發表了演說,我印象很深刻的是某國際媒體的報導(應該是BBC),針對這個會面,將美國、台灣、中國的關係做了詳盡的分析,分析完特別註明「台灣和中國的土地面積差距有兩百多倍」。或許媒體是怕給外國人錯誤的印象,以為美、台、中是三個「旗鼓相當」的國家。但這樣的差距也代表著,台灣以一個彈丸之地之姿,已經給世界造成多大的影響!

確實,台灣面臨很多挑戰。我們土地面積那麼小、人那麼少;中國在我們旁邊地緣政治的風險;被多個國家殖民後,尚未完全建立起民族自信心;親中政黨從未站在台灣立場出發,連政府要購買武器防衛台灣都會被阻擋;甚至還有各種資訊戰擾亂我們的思考。同時也有很多住在台灣,腦子卻裝著中國的人在唱衰、扯後腿,在鼓吹失敗主義。看到每次的選舉結果、看到新聞媒體、小吃店電視的報導,真的很容易灰心絕望。

但是,身為母親的經驗告訴我,我們只是需要一個從小充滿愛的環境。一個肯定我們的存在,並且願意溫柔接納的共同體。一個會在國際外交上面臨挫折、覺得孤單、覺得全世界沒有人在關心我們的時候,告訴我們沒關係,長大就是這樣,媽媽會一直陪著你,這樣的存在。在我們面對侵略、恐嚇的時候,會渾身是刺的站出來捍衛應該守護的價值,毫不退讓,就像媽媽一樣。

我覺得我和台灣基進只要做到這一點,全力以赴、打死不退,台灣人意識就會慢慢長大,越來越堅強、成熟。

我是一名心臟血管外科醫師,訓練一個心外醫師要花七年的時間,算是最累的次專科,台灣一年只會出十到十五個。醫學系的訓練會有一個習慣,就是我們很保守,不太習慣說沒有把握的話,特別是外科醫師,因為會給患者不切實際的期待。所以好多人問我有沒有把握選上?我真的不知道。

但我二◯二二年那次的市議員選舉經驗告訴我一件事情,那就是沒有人比我更清楚我應該怎麼做。

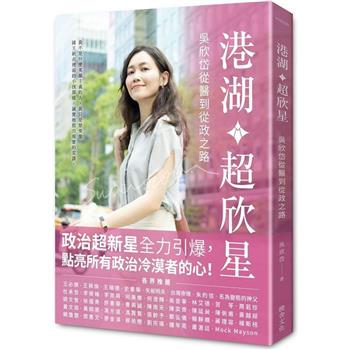

二◯二二年我宣布參選台北市議員的時間是七月,投票是十一月。短短的四個月中,一週還有兩天我要在屏東看診;所以看診外的時間,我幾乎都是從高雄搭高鐵通勤來台北。那時候的客觀條件,沒有一個人,連我們自己,都沒有人覺得我會拿到超過三千票。就算是選前的民調也從來都沒有樂觀過。所以,所有民調,那些新聞報導、政論節目,甚至是我們同選區其他的候選人,也根本懶得理我。他們就當我是空氣,連攻擊我都不需要,因為覺得我不會拿超過多少票,覺得我是跟港湖一點關係都沒有的人。

最後結果,我最後拿到一萬多票。甚至比有些在這個地方砸了兩三千萬的候選人還要再多三倍。

所以,我想選舉是一件很神奇的事,聽別人講的都沒有用,自己眼睛看到的才有意義。至少我現在很確定,我要在這個地方、內湖南港選區,繼續耕耘下去。我不想要讓這邊的支持者,在不想要含淚投票的時候,沒有人可以投。我要在這邊一直陪著大家。不只是以立委候選人的身份,也是以台灣基進台北黨部主委的身份。我會一直在這裡陪著大家,不只是以候選人的身分,也是以台灣基進台北黨部主委的身分。不只是內湖南港,整個台北,只要認同基進的理念,只要覺得我們需要一個本土在野黨,覺得我們需要更多務實的從選民裡面走出來的人,不會跟你說那麼多「這是政治你不懂」的人,就歡迎大家來這個地方。

最後再分享一件事。我的孩子們這一次選舉其實也很常開始跟我跑,因為去年選舉我們隔得很遠,我盡量讓他們不要接觸選舉,可是今(二◯二三)年我決定要在這裡深耕之後,我希望讓小孩參與到我的生活,這裡成為我生活的一部分,就常常帶他們來。去年我兒子還跟我上宣傳車。回去的高鐵上他就說,「媽媽,國民黨不倒,台灣不會好喔!」我說,對!很好!我兒子是幼稚園中班。然後他又問,「媽媽,國民黨很壞嗎?」我說很壞啊,他問國民黨有多少人,有二十個那麼多嗎?我說不只。他就著急地說,那怎麼辦?我回答,我們就慢慢的,一個一個,一個一個打敗他們啊。

我現在除了問「你們知不知道媽媽全世界最愛誰?」之外,也會問他們「你們知不知道我們是什麼人?」

台灣人,我們是台灣人。

拉達克夜裡的光——我只想當小北的手電筒

我從小就想當醫師,是因為讀了連加恩到非洲行醫的書,心生嚮往。但起初我並不只是因為想去偏鄉醫療義診,而是可以經歷那樣的旅途,走遍那些不會是觀光景點的角落。我當初的念頭是,如果我當醫師,那麼我到全世界好像就餓不死,醫療可以是我通行世界的語言與生存之道。

後來進入醫學院,有幸參與了國際醫療行動,飛到遠在印度最北邊的高原地區——「拉達克」(Ladakh)。

拉達克地處中印邊界,在印度的最北邊,與圖博的阿里地區接壤,這裡保留了原汁原味的藏民文化,與一般認知的印度文化大不相同,大量藏人移居至此,也讓這個地方有了「小圖博」(Little Tibet)的暱稱。

拉達克就在世界屋脊之上,位於喜馬拉雅山南沿與喀什米爾山谷的東北面,全境海拔約在三千至六千公尺之間,而台灣第一高峰玉山大概快四千公尺,相比之下,拉達克人民的生活幾乎與高山為伍。

在旅程中,我們常常遇到從尼泊爾來避難的小朋友,其實他們也沒有想要討什麼零食,只是想找我們這些陌生的東亞臉孔玩耍。但我回頭看向同行的醫學系同學,發現大家似乎面有難色,只有我一個人像小孩一樣跟他們玩起來,玩的同時卻又感到訝異,拉達克這個資源已經如此匱乏的地區,卻還是有難民被迫逃遷至此。

我們一行醫學生寄宿在有百年歷史的「佛學院」裡,整間佛學院只有一台發電機,供我們白天手機、筆電充電跟看診使用。一到下午全部熄火,連晚上上廁所都要摸黑,回歸到原始型態的作息和生活。

除了幫當地居民義診以外,我們更重要的任務,就是在佛學院可愛的小喇嘛的協助下,把從台灣帶去的大量藥品分裝跟標註。如此一來,在我們這些醫師離開後,喇嘛們才可以依循著上面註解去分配、給藥,直到下次有義診團隊到訪。

有一天,剛好是達賴喇嘛進城的大日子,整個拉達克的人都進市中心朝聖,我不巧水土不服鬧肚子,所有的同學、村裡的住戶都進城去了,只剩我留守半山上的佛學院。往外看著遠方空曠的高原,似乎整座山上,只剩下我一個人,就好像我一個人擁有了被拉達克山脈環繞著的寧靜。

入夜停止供電之後,我一個人無聊,拿起在小北百貨買的二百元小手電筒,坐在佛學院的陽台亂照。夜晚的山風輕吹在臉上,痛了一整天的肚子,好像也舒適了許多。我隨意照向對面的山頭,在完全無光害的山林裡,我手中小小的手電筒,照出了強而有力的光柱,像探照燈一樣點亮了遠方漆黑的小角落。這個魔幻卻又真實的畫面,至今一直都留在我心中。

回來台灣當上住院醫師之後,因為公費生的身份,我必須在各地醫院巡迴學習、全台跑透透,爾後參與政治,更是面對了接二連三的挑戰。二◯二◯年我受台灣基進提名參選不分區立委、擔任性別發展部主任,又和夥伴們成立了全台灣第一個全國性的醫師工會。去年(二○二二年),來到台北市參選港湖區市議員,又是一項全新的挑戰。

這一路以來,參與政治其實並沒有讓我成為偶像、獲得掌聲,反而常常因為政治立場,讓我努力推動、參與討論的許多政策跟議題,被曲解成「沾染了政治」,所以不再清白、不再純粹。

每個被來自暗處的惡意攻擊到灰心委屈的夜晚,我都會想起在拉達克,達賴喇嘛進城的那天,我拖著虛弱身體,卻能用手電筒照亮黑暗的夜晚。對我來說,踏足政治,就只是想當那支小北百貨的手電筒,用微弱的光在一片漆黑中,義無反顧地照射出去,點亮社會最陰暗的角落、點亮所有對政治冷漠的人的心。

並不是每個政治工作者,都必須站到舞台中央,當那顆發光發熱、眾星繞行的恆星。我更想成為手電筒,去照亮每個未知的角落,在最漆黑的時刻,為需要的人,留一盞光。

健保政策

台灣社會其實已經普遍地有認知到,健保是「用少少的錢、做多多的事」,間接造成血汗醫療、急診壅塞、醫療浪費這些狀況。其實以一般的民調、普遍互動感受,要一般人願意多花一些錢來改善醫療制度,接受度也是不低的。

但大多數人還沒有意識到情況有多嚴重!

你知道自己一個月會被扣多少健保費嗎?其實現在健保的收入,大多數是以「經常性薪資」作為計費基礎,又因為論口計費的方式,對年輕世代、多眷口數和低所得家戶的負擔是比較大的。

意思就是說,健保制度是受益於受薪階級的年輕人最多,但這些人使用到的機率最少,而且台灣現在已經面臨到 #沒工作的人口數大於有工作的人口數了。

所以未來,我們要繼續把健保的重擔放在年輕的受薪階級肩膀上嗎?我們的年輕人,除了房貸、車貸之外還要再背上醫療的責任嗎?以現在的健保預算成長率來看,情況已經到了「多花一點錢」也沒辦法扭轉的程度了,必須要有大規模的改革,才能讓台灣的醫療環境不至於崩盤。

我認為政府有責任做幾件事:努力節省支出、另闢財源、增加法規彈性讓自費市場自由競爭、和商業保險適度合作。

從外科醫師、工會理事長一直到現在從政,我的思考脈絡慢慢地改變從「什麼是對的」到「什麼是優先的」到「如何推好的政策讓民眾接受」。但健保制度的改革,推行困難會有好幾個原因:

一、民眾滿意度至今仍是九成以上。這樣一個讓眾人滿意的政策,如果沒有一個小孩站出來戳破國王的新衣,勢必是改革一次執仗黨就會大掉票、就要一個部長下台,犧牲打。

二、健保會的存在和各勢力團體檯面下的角力。總額預算的協商不透明、每次醫療政策、預算編製的調整,民眾和醫療人員知道通常都是第二手、第三手的消息,真的很嚴重的如自費醫材上限,能短時間取得夠多的民間趨力抗爭,其他的就默默通過不留一絲漣漪。更別提健保會的代表真的有足夠的代表性嗎?

三、沒有足夠專業的在野黨來監督。過去幾年每次的醫療問題,有多少在野黨有提出解方而不上升成政治操作的?有但真的不多,因為這樣真的沒票。

四、醫療團體的代表性。之前已經很常寫了,醫師全聯會不能代表所有醫師、藥師全聯會不能代表所有藥師、護理師全聯會不能代表所有護理師…但在政策推動時能找到全聯會協商就已經不錯了。

五、民眾普遍還沒有被教育「專業有價」、「對自己的健康負責」這些概念,這就有賴各團體、政治人物努力做公共倡議了。

然後最後我要跟各位醫師們說一個有趣小觀察,大家知道像這樣的健保改革研討會,最積極參與的人是誰嗎?不是醫師、不是政治人物、也不是官方組織,而是醫材、藥廠的代表!

事實就是證明了,政策的推動,某種程度還是要有市場趨力啊。