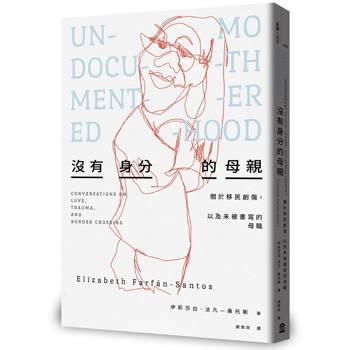

成為無證母親(摘錄)

「他們跟我說她該離開了。」說著說著克勞蒂亞突然慢下來,聲音變輕,幾乎聽不清楚。「她會跟一個女人和其他小孩一起坐車離開。他們給我五分鐘替她準備和跟她道別。我把牛奶、食物和換洗衣物放進她的背包,所有她可能需要的小東西。我祝福她一切順利,把她放進汽車兒童安全座椅,然後跟她道別。」克勞蒂亞停下來,泣不成聲。她一手摀住臉,緊閉著雙眼,彷彿努力在減緩每滴眼淚帶來的痛苦。「我跟她說了再見,但也試著跟她解釋我們很快會再見面。太痛苦了。那是我這輩子做過最困難的一件事,即使之前已經發生那麼多事。我心裡還沒準備好,但除了祈求上帝代替我保護她、照顧她、指引她方向,我還能怎麼辦?

「感覺過了好久好久,他們才打電話來跟我說她平安過境了,實際上大概是一個小時後。我鬆了好大一口氣,因為我以為她跟她爸在一起了。終於安全了。但後來他們告訴我,要等我抵達,他們才會把她交給她爸。當初的約定就是要把我們母女一起送過去,所以他們要照約定來。他們跟我說,等我抵達才會把我們母女一起交給我丈夫。他們先把她帶去一棟房子,我完全不知道那在哪裡。我哀求他們看在上帝份上帶她去找她爸,但他們不肯聽我的。我能怎麼辦?我有十五天,十五天都沒見到我女兒,甚至不知道她人在哪。

「就在那時候,他們叫我準備一下,因為該我要離開了。我換了衣服,穿上運動鞋和牛仔褲。我穿了兩件褲子和兩件襯衫,然後把東西綁在衣服裡面。我把手機綁在胸前並關機,因為他們要我們關掉所有東西,不然要是有飛機或直升機從我們頭上飛過去就可能偵測到我們。他們開車載我們去坐要帶我們過境的貨櫃車。然後把我放在貨櫃車前面,因為我穿著螢光色襯衫,誰想得到我穿著那身衣服會想非法越境,對吧?其他人都蹲下來躲在後面。還有些人躲進後車廂。很難相信吧。你能想像嗎?貨櫃車裡躲了一百三十個人,來自宏都拉斯、瓜地馬拉和墨西哥的不同地區。他們把我們分成幾組,每組分散在拖車的不同區域,每個人躲的地方都仔細規畫過,因為那一帶有很多移民局的人。晚上我們得把燈全部關掉。整個烏漆墨黑。

「我從沒體驗過那種黑,什麼都看不見,連自己的手都是,但什麼聲音都聽得到。我躲在那裡努力不被恐懼控制,就在那時候我聽到一個女人的聲音。一開始我分辨不出是他們抓走她還是她自己走出去的,因為我只聽到有個男人叫她出去,然後她就出去了,但外面有其他男人在等她。我聽到他們強暴她的聲音。我聽到她尖叫。我聽到她哀求,說她不想。她大聲哭喊,但已經太遲,而且他們人太多了。他們捂住她的嘴,她的尖叫聲被蒙住,但我們都還是聽得到。太可怕了。大家都很害怕,沒有人敢去幫她,我想。我跟其他幾個女人開始哭。我想我們都想著同一件事,都覺得他們會回來強暴我們所有人。我們沒有任何能保護自己的東西,就算發生也無力阻止。他們人比我們多。我不知道過了多久,但最後那個女人哭著回來。那天晚上我沒被強暴。純粹是僥倖還是上帝保佑,我不知道。我在那輛貨櫃車裡待了三天。就是那樣。

「後來終於有人來找我們,把我們分成三十個人一組,給每組一加侖的水,然後帶我們走進樹林,要我們等到晚上七點左右才開始走。我們一直走一直走,突然會聽到有人大喊『快跑!快跑!』大家就跑去樹叢裡躲起來。他們準備了塑膠斗篷,我們用它來蓋住身體,這樣就能跟樹叢融為一體。他們還叫我們手握拳,因為指甲晚上會發出白光。眼睛也是,所以我們得閉上眼睛,這樣晚上眼白才不會跟貓眼一樣發亮。我們走了好幾個小時,八個小時吧,我想。我好累,再也走不動。腳痛得受不了。準備要放棄,然後⋯⋯死在沙漠裡。但有個男人拉我起來,拖著我走。『加油,墨西哥女人,走啊,』他說,『你不能死在這裡。』我們休息了幾分鐘又繼續走,但我腳痛得受不了,上面起了水泡,還流血,慘不忍睹。沿途我們跨過屍體,整路都聽到狼嚎聲,還碰到蛇。他們一直叫我們要跟緊,不能走散,一旦落單就別想活著走出去。

「最後我們終於走到一條大馬路,現在我知道那就是高速公路。我們得越過馬路,但我沒辦法,已經沒力氣跑到另一邊。我哭了,無可奈何只能放棄,杵在原地,因為我再也走不動了。但幫助我的那個男人又抓住我,拖著我過馬路。最後一段路我使盡全力逼自己走完,在心裡對自己說:再一下就到了。想著之後就能見到女兒,而現在我不知道她是不是安全、人在哪裡,除非我回到她身邊她才會安全。我非得使出全身的力氣把自己拖過高速公路不可。

「大家都過馬路之後,他們要我們坐上一輛卡車的後座,像沙丁魚一排排擠在一起,有些面向前面,有些面向後面,女人都坐前面。我不知道這麼多人是怎麼擠進去的,因為總共有三十個人!我們坐了兩個小時的車才到休士頓。大家都髒兮兮,疲憊不堪。褲子上全是芒刺。你知道那種會黏衣服的植物?我全身上下都是,超多的!我們不得不這樣忍耐一段時間。

「到了休士頓我們來到另一棟房子。他們很快帶我們進去,把我們分到不同房間。我覺得他們對待女人比男人好很多。對,是這樣沒錯。他們把男人帶到其他房間,還用鑰匙把門鎖起來。但我們女人都有一張自己的小床,還可以沖澡。那裡甚至有賣衣服,免得我們想換衣服。該我離開的時候,情況有點複雜,因為我丈夫沒接電話,負責我的人蛇也沒接。沒人接聽我的電話。我又害怕又不知所措。

「他們事先幫我做好心理建設,叮嚀我接送當天不能太興奮,不能擁抱、親吻,什麼都不行。周圍可能有人在監視我們,那些情緒會洩露我們的身分,那樣的話我們可能會被盯上。你能想像那對我有多難嗎?坐上車看見我丈夫的那一刻,我只想抱住他。我已經兩年沒見到他了!兩年耶!經過重重波折之後再看到他,我只想抱住他,但他只是按按我的膝蓋,說:『終於,你終於到了。』我想問他問題,但還沒開口,他就說:『我們現在就去看她。』見到丈夫我雖然如釋重負,但我還是擔心女兒。我一直惦記著她,那時候還是完全沒有她的消息。他告訴我,她在我小姑家,跟他家人在一起。途中他跟我解釋,來這裡之前他先去另一個加油站接她,所以才沒接我的電話。她狀況不好。全身髒兮兮還起疹子,看起來很不舒服。他們不得不脫掉她的尿布,不然太痛了。她的皮膚又紅又腫。光聽他說我就淚流滿面。

「到了小姑家,我丈夫要我跟每個人打招呼。他驕傲地帶我認識大家,想把我介紹給他的姊妹,但我只想見我女兒。我跟每個人說抱歉,因為我一進門就問:『我女兒在哪裡?』你相信嗎?就在我抵達這天,有人闖進小姑家偷東西。家裡一團亂,東西都被砸壞,看起來怵目驚心。我能做的就是儘快找到我女兒。她在後面的房間睡覺。我跑去把她抱起來,緊緊抱著她。她喊我:『媽?媽媽?』當時她只會叫媽媽。那一刻我真的哭了。終於看見她,回到她身邊,知道她平安無事,我總算放下心,心裡好開心,整個人哭得稀里嘩啦。她拿她的小驢子和爸爸買給她的所有玩具給我看。就跟你說,我的移民過程很悲慘,非常非常悲慘。」

我很好奇娜蒂記得哪些部分。她記得自己離開媽媽身邊,就像克勞蒂亞記得自己離開母親身邊嗎?她記得邊境和換不同的房子住嗎?她記憶中的移民過程是一場冒險還是一個創傷?她記得自己在墨西哥和後來到美國有多受大家疼愛嗎?克勞蒂亞跟我媽都強調移民過程中,家人對她們的愛和支持。儘管歷經種種掙扎和艱辛,但也有很多時候受到眾人的照顧和關愛。即使知道娜蒂在墨西哥的未來難以預測,克勞蒂亞在那裡還是覺得受到大家的愛護。她有愛她們母女的家人,還有一個溫暖又安全的家。即使我媽在墨西哥很難過又忙得喘不過氣,但她知道她的小孩在那裡有家人疼愛和保護,這個理由就足以支撐她繼續努力下去。克勞蒂亞仍然夢想著有天能回墨西哥。所有的掙扎、犧牲和創傷並沒有抹去關愛和喜悅的時刻。聽起來或許矛盾,但兩者確實同時存在。

據說記憶更多時候是我們對一件事的感受,而非具體發生的事,尤其是最早的童年記憶。或者應該說,情緒放大了我們的身體選擇記住的細節。針對移民兒童的創傷研究發現,即使移民時年紀仍小,也可能在心理留下創傷並顯露出來。但生命如此複雜,我寧可這麼想:娜蒂會有不一樣的移民記憶。事實上,克勞蒂亞有可能拼湊出娜蒂移民過程的不同版本,一個是說給娜蒂聽的版本,一個是給自己的版本,另一個是她選擇跟人分享的版本。所有版本都真實可信,因為都根植於克勞蒂亞的經驗,而且每個版本的故事都從她不同人生階段的種種體會中孕育而出。

多年來,我母親版本的移民故事,包括她告訴我的故事和家族聚會中講述的故事,都沒有她的存在。我聽到的故事永遠都是奶奶和姑姑有多照顧我;大人會鉅細靡遺敘述那些往日回憶,連聲音和氣味都不放過,重點永遠是其中的喜悅和關愛。多年之後我才要求聽更完整的故事,強迫我母親把她自己、她的回憶和她的傷,放進故事裡。直到那時候我才看見她的移民經驗的不同面向。克勞蒂亞和娜蒂也一樣。她們的記憶跟她們的人一樣具有生命且不斷變化,而她們的故事將會隨著彼此的關係和不同人生階段所需而改變樣貌、流動不息。

我寧可這麼想:娜蒂也會記得自己受過的疼愛和照顧。她會記得外公外婆、叔叔姑姑都很愛她,把所有錢拿去幫助她越過邊境,好讓她有機會過更好的生活。我寧可這麼想:娜蒂的記憶中也包括自己的母親如何長途跋涉,越過屍體和毒蛇猛獸,只為了跟她團聚。

「沒人想成為無證母親。」克勞蒂亞後來告訴我。她曾經越過邊境——並歷經所有驚心動魄的過程——並存活下來。她會告訴你,是因為「上帝不然就是僥倖」她才會成功,即使有時候她也不敢相信。我相信娜蒂會記得她的移民故事,而那也會變成她重要的人生篇章,但唯有時間才知道那個篇章對她而言會是什麼模樣,又將如何影響她的人生。然而,身為母親,我也替克勞蒂亞擔憂。母親不一定有時間哀悼自己的失去和創傷,也不一定能得到他人的同情。有時候她們是抵擋狂濤巨浪的水壩,為的是讓兒女能自由奔跑,即使只有短短一瞬。但為了抵擋狂濤巨浪而背部烏青紅腫的母親,又有什麼樣的故事?

成為無證移民,讓克勞蒂亞的母親經驗多了一層重擔和隱形罩。她在邊境經歷的事永遠是她對女兒童年的部分回憶,但不會有一本特殊的相簿或紀念冊把它保留下來。有人問起娜蒂的幼兒階段時,克勞蒂亞可能會跳過不提,轉而強調她在墨西哥度過的美好時光,然後無縫轉接到她在休士頓的新生活。家人則會在一旁幫腔,說些她最呆萌的時期鬧的笑話。「記得娜蒂以前會爬到沙發後面,把我們嚇得半死,因為大家都找不到她!」如此這般,娜蒂在墨西哥老家爬來爬去的開心回憶將會主導對話,讓大家懷念起往日的美好時光。而介於中間的移民過程、我們如何來到這裡、那段未被言說的過去,則埋藏在克勞蒂亞心裡,或許唯有某一天當娜蒂決定問母親時,她才有可能再度說出口。

克勞蒂亞和他女兒越過邊境並活了下來,很多女人跟小孩卻沒有。跟克勞蒂亞坐在她親手打造的住家的沙發上,娜蒂在學校展開新的一天,潔琪在床上安穩地睡著,我很難相信要是事情有不同的發展,我們或許永遠不會相遇。克勞蒂亞至今仍然被移民過程中最痛苦的細節折磨,有些她告訴了我,有些沒有。她跟我說她到現在還會做惡夢,還會突然就傷心得哭了,莫名其妙就哭了。後來我才更加理解她的意思,還有越過邊境對她造成的創傷已經深深烙印在她身上,永難磨滅。

「他們跟我說她該離開了。」說著說著克勞蒂亞突然慢下來,聲音變輕,幾乎聽不清楚。「她會跟一個女人和其他小孩一起坐車離開。他們給我五分鐘替她準備和跟她道別。我把牛奶、食物和換洗衣物放進她的背包,所有她可能需要的小東西。我祝福她一切順利,把她放進汽車兒童安全座椅,然後跟她道別。」克勞蒂亞停下來,泣不成聲。她一手摀住臉,緊閉著雙眼,彷彿努力在減緩每滴眼淚帶來的痛苦。「我跟她說了再見,但也試著跟她解釋我們很快會再見面。太痛苦了。那是我這輩子做過最困難的一件事,即使之前已經發生那麼多事。我心裡還沒準備好,但除了祈求上帝代替我保護她、照顧她、指引她方向,我還能怎麼辦?

「感覺過了好久好久,他們才打電話來跟我說她平安過境了,實際上大概是一個小時後。我鬆了好大一口氣,因為我以為她跟她爸在一起了。終於安全了。但後來他們告訴我,要等我抵達,他們才會把她交給她爸。當初的約定就是要把我們母女一起送過去,所以他們要照約定來。他們跟我說,等我抵達才會把我們母女一起交給我丈夫。他們先把她帶去一棟房子,我完全不知道那在哪裡。我哀求他們看在上帝份上帶她去找她爸,但他們不肯聽我的。我能怎麼辦?我有十五天,十五天都沒見到我女兒,甚至不知道她人在哪。

「就在那時候,他們叫我準備一下,因為該我要離開了。我換了衣服,穿上運動鞋和牛仔褲。我穿了兩件褲子和兩件襯衫,然後把東西綁在衣服裡面。我把手機綁在胸前並關機,因為他們要我們關掉所有東西,不然要是有飛機或直升機從我們頭上飛過去就可能偵測到我們。他們開車載我們去坐要帶我們過境的貨櫃車。然後把我放在貨櫃車前面,因為我穿著螢光色襯衫,誰想得到我穿著那身衣服會想非法越境,對吧?其他人都蹲下來躲在後面。還有些人躲進後車廂。很難相信吧。你能想像嗎?貨櫃車裡躲了一百三十個人,來自宏都拉斯、瓜地馬拉和墨西哥的不同地區。他們把我們分成幾組,每組分散在拖車的不同區域,每個人躲的地方都仔細規畫過,因為那一帶有很多移民局的人。晚上我們得把燈全部關掉。整個烏漆墨黑。

「我從沒體驗過那種黑,什麼都看不見,連自己的手都是,但什麼聲音都聽得到。我躲在那裡努力不被恐懼控制,就在那時候我聽到一個女人的聲音。一開始我分辨不出是他們抓走她還是她自己走出去的,因為我只聽到有個男人叫她出去,然後她就出去了,但外面有其他男人在等她。我聽到他們強暴她的聲音。我聽到她尖叫。我聽到她哀求,說她不想。她大聲哭喊,但已經太遲,而且他們人太多了。他們捂住她的嘴,她的尖叫聲被蒙住,但我們都還是聽得到。太可怕了。大家都很害怕,沒有人敢去幫她,我想。我跟其他幾個女人開始哭。我想我們都想著同一件事,都覺得他們會回來強暴我們所有人。我們沒有任何能保護自己的東西,就算發生也無力阻止。他們人比我們多。我不知道過了多久,但最後那個女人哭著回來。那天晚上我沒被強暴。純粹是僥倖還是上帝保佑,我不知道。我在那輛貨櫃車裡待了三天。就是那樣。

「後來終於有人來找我們,把我們分成三十個人一組,給每組一加侖的水,然後帶我們走進樹林,要我們等到晚上七點左右才開始走。我們一直走一直走,突然會聽到有人大喊『快跑!快跑!』大家就跑去樹叢裡躲起來。他們準備了塑膠斗篷,我們用它來蓋住身體,這樣就能跟樹叢融為一體。他們還叫我們手握拳,因為指甲晚上會發出白光。眼睛也是,所以我們得閉上眼睛,這樣晚上眼白才不會跟貓眼一樣發亮。我們走了好幾個小時,八個小時吧,我想。我好累,再也走不動。腳痛得受不了。準備要放棄,然後⋯⋯死在沙漠裡。但有個男人拉我起來,拖著我走。『加油,墨西哥女人,走啊,』他說,『你不能死在這裡。』我們休息了幾分鐘又繼續走,但我腳痛得受不了,上面起了水泡,還流血,慘不忍睹。沿途我們跨過屍體,整路都聽到狼嚎聲,還碰到蛇。他們一直叫我們要跟緊,不能走散,一旦落單就別想活著走出去。

「最後我們終於走到一條大馬路,現在我知道那就是高速公路。我們得越過馬路,但我沒辦法,已經沒力氣跑到另一邊。我哭了,無可奈何只能放棄,杵在原地,因為我再也走不動了。但幫助我的那個男人又抓住我,拖著我過馬路。最後一段路我使盡全力逼自己走完,在心裡對自己說:再一下就到了。想著之後就能見到女兒,而現在我不知道她是不是安全、人在哪裡,除非我回到她身邊她才會安全。我非得使出全身的力氣把自己拖過高速公路不可。

「大家都過馬路之後,他們要我們坐上一輛卡車的後座,像沙丁魚一排排擠在一起,有些面向前面,有些面向後面,女人都坐前面。我不知道這麼多人是怎麼擠進去的,因為總共有三十個人!我們坐了兩個小時的車才到休士頓。大家都髒兮兮,疲憊不堪。褲子上全是芒刺。你知道那種會黏衣服的植物?我全身上下都是,超多的!我們不得不這樣忍耐一段時間。

「到了休士頓我們來到另一棟房子。他們很快帶我們進去,把我們分到不同房間。我覺得他們對待女人比男人好很多。對,是這樣沒錯。他們把男人帶到其他房間,還用鑰匙把門鎖起來。但我們女人都有一張自己的小床,還可以沖澡。那裡甚至有賣衣服,免得我們想換衣服。該我離開的時候,情況有點複雜,因為我丈夫沒接電話,負責我的人蛇也沒接。沒人接聽我的電話。我又害怕又不知所措。

「他們事先幫我做好心理建設,叮嚀我接送當天不能太興奮,不能擁抱、親吻,什麼都不行。周圍可能有人在監視我們,那些情緒會洩露我們的身分,那樣的話我們可能會被盯上。你能想像那對我有多難嗎?坐上車看見我丈夫的那一刻,我只想抱住他。我已經兩年沒見到他了!兩年耶!經過重重波折之後再看到他,我只想抱住他,但他只是按按我的膝蓋,說:『終於,你終於到了。』我想問他問題,但還沒開口,他就說:『我們現在就去看她。』見到丈夫我雖然如釋重負,但我還是擔心女兒。我一直惦記著她,那時候還是完全沒有她的消息。他告訴我,她在我小姑家,跟他家人在一起。途中他跟我解釋,來這裡之前他先去另一個加油站接她,所以才沒接我的電話。她狀況不好。全身髒兮兮還起疹子,看起來很不舒服。他們不得不脫掉她的尿布,不然太痛了。她的皮膚又紅又腫。光聽他說我就淚流滿面。

「到了小姑家,我丈夫要我跟每個人打招呼。他驕傲地帶我認識大家,想把我介紹給他的姊妹,但我只想見我女兒。我跟每個人說抱歉,因為我一進門就問:『我女兒在哪裡?』你相信嗎?就在我抵達這天,有人闖進小姑家偷東西。家裡一團亂,東西都被砸壞,看起來怵目驚心。我能做的就是儘快找到我女兒。她在後面的房間睡覺。我跑去把她抱起來,緊緊抱著她。她喊我:『媽?媽媽?』當時她只會叫媽媽。那一刻我真的哭了。終於看見她,回到她身邊,知道她平安無事,我總算放下心,心裡好開心,整個人哭得稀里嘩啦。她拿她的小驢子和爸爸買給她的所有玩具給我看。就跟你說,我的移民過程很悲慘,非常非常悲慘。」

我很好奇娜蒂記得哪些部分。她記得自己離開媽媽身邊,就像克勞蒂亞記得自己離開母親身邊嗎?她記得邊境和換不同的房子住嗎?她記憶中的移民過程是一場冒險還是一個創傷?她記得自己在墨西哥和後來到美國有多受大家疼愛嗎?克勞蒂亞跟我媽都強調移民過程中,家人對她們的愛和支持。儘管歷經種種掙扎和艱辛,但也有很多時候受到眾人的照顧和關愛。即使知道娜蒂在墨西哥的未來難以預測,克勞蒂亞在那裡還是覺得受到大家的愛護。她有愛她們母女的家人,還有一個溫暖又安全的家。即使我媽在墨西哥很難過又忙得喘不過氣,但她知道她的小孩在那裡有家人疼愛和保護,這個理由就足以支撐她繼續努力下去。克勞蒂亞仍然夢想著有天能回墨西哥。所有的掙扎、犧牲和創傷並沒有抹去關愛和喜悅的時刻。聽起來或許矛盾,但兩者確實同時存在。

據說記憶更多時候是我們對一件事的感受,而非具體發生的事,尤其是最早的童年記憶。或者應該說,情緒放大了我們的身體選擇記住的細節。針對移民兒童的創傷研究發現,即使移民時年紀仍小,也可能在心理留下創傷並顯露出來。但生命如此複雜,我寧可這麼想:娜蒂會有不一樣的移民記憶。事實上,克勞蒂亞有可能拼湊出娜蒂移民過程的不同版本,一個是說給娜蒂聽的版本,一個是給自己的版本,另一個是她選擇跟人分享的版本。所有版本都真實可信,因為都根植於克勞蒂亞的經驗,而且每個版本的故事都從她不同人生階段的種種體會中孕育而出。

多年來,我母親版本的移民故事,包括她告訴我的故事和家族聚會中講述的故事,都沒有她的存在。我聽到的故事永遠都是奶奶和姑姑有多照顧我;大人會鉅細靡遺敘述那些往日回憶,連聲音和氣味都不放過,重點永遠是其中的喜悅和關愛。多年之後我才要求聽更完整的故事,強迫我母親把她自己、她的回憶和她的傷,放進故事裡。直到那時候我才看見她的移民經驗的不同面向。克勞蒂亞和娜蒂也一樣。她們的記憶跟她們的人一樣具有生命且不斷變化,而她們的故事將會隨著彼此的關係和不同人生階段所需而改變樣貌、流動不息。

我寧可這麼想:娜蒂也會記得自己受過的疼愛和照顧。她會記得外公外婆、叔叔姑姑都很愛她,把所有錢拿去幫助她越過邊境,好讓她有機會過更好的生活。我寧可這麼想:娜蒂的記憶中也包括自己的母親如何長途跋涉,越過屍體和毒蛇猛獸,只為了跟她團聚。

「沒人想成為無證母親。」克勞蒂亞後來告訴我。她曾經越過邊境——並歷經所有驚心動魄的過程——並存活下來。她會告訴你,是因為「上帝不然就是僥倖」她才會成功,即使有時候她也不敢相信。我相信娜蒂會記得她的移民故事,而那也會變成她重要的人生篇章,但唯有時間才知道那個篇章對她而言會是什麼模樣,又將如何影響她的人生。然而,身為母親,我也替克勞蒂亞擔憂。母親不一定有時間哀悼自己的失去和創傷,也不一定能得到他人的同情。有時候她們是抵擋狂濤巨浪的水壩,為的是讓兒女能自由奔跑,即使只有短短一瞬。但為了抵擋狂濤巨浪而背部烏青紅腫的母親,又有什麼樣的故事?

成為無證移民,讓克勞蒂亞的母親經驗多了一層重擔和隱形罩。她在邊境經歷的事永遠是她對女兒童年的部分回憶,但不會有一本特殊的相簿或紀念冊把它保留下來。有人問起娜蒂的幼兒階段時,克勞蒂亞可能會跳過不提,轉而強調她在墨西哥度過的美好時光,然後無縫轉接到她在休士頓的新生活。家人則會在一旁幫腔,說些她最呆萌的時期鬧的笑話。「記得娜蒂以前會爬到沙發後面,把我們嚇得半死,因為大家都找不到她!」如此這般,娜蒂在墨西哥老家爬來爬去的開心回憶將會主導對話,讓大家懷念起往日的美好時光。而介於中間的移民過程、我們如何來到這裡、那段未被言說的過去,則埋藏在克勞蒂亞心裡,或許唯有某一天當娜蒂決定問母親時,她才有可能再度說出口。

克勞蒂亞和他女兒越過邊境並活了下來,很多女人跟小孩卻沒有。跟克勞蒂亞坐在她親手打造的住家的沙發上,娜蒂在學校展開新的一天,潔琪在床上安穩地睡著,我很難相信要是事情有不同的發展,我們或許永遠不會相遇。克勞蒂亞至今仍然被移民過程中最痛苦的細節折磨,有些她告訴了我,有些沒有。她跟我說她到現在還會做惡夢,還會突然就傷心得哭了,莫名其妙就哭了。後來我才更加理解她的意思,還有越過邊境對她造成的創傷已經深深烙印在她身上,永難磨滅。