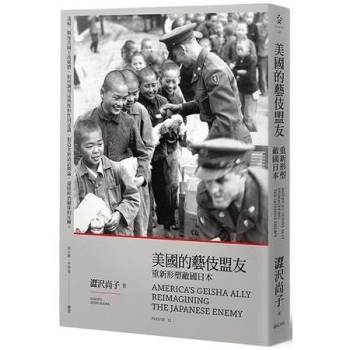

「美國大兵『爸爸』受到他的幸福『家庭』的歡迎」

《檀香山廣告報》的一位通訊記者預言說,鑒於美日之間在「語言及習俗上的巨大差異」所造成的「天然屏障」,戰後美國大兵們在對待日本時,應該不難堅持對日非親善準則。41然而他低估了日本兒童對佔領者的吸引力。一位曾在佔領初期服役的軍隊護士吐露:「孩子們很可愛,不由自主地就被他們吸引了。」馬克.蓋恩(Mark Gayn)也承認不忍在「這些穿著灰色和服、像瓷娃娃一樣的小孩」面前耀武揚威。

這些絕對友善的孩子們似乎很喜歡美國人。哈樂德.諾布林(Harold Noble)在《星期六晚報》(Saturday Evening Post)中寫道,「在日本不論走到哪,孩子們都會揮手致意,歡呼著跟在身後叫嚷著,『你好』、『再見』,還有『呼哈呼哈』 」這一美國大兵中流行的感歎用語。孩子42們常常會在地上找到美國大兵從呼嘯而過的吉普車上扔下的糖果,如果有人停下分發糖果,很快就會被二十幾個面帶笑容的孩子團團圍住,都爭著渴望得到一塊。43在佔領初期的幾個星期裡,孩子們討要糖果的場面隨處可見,以至於如果一個地方沒有孩子們叫嚷著要「巧克力」或「香煙」,就可以肯定這是美軍還未抵達的地方。

孩子們通常都很友好,喜歡圍在美國大兵的周圍,對美國大兵而言,他們也享受孩子們的喜愛和尊敬。44美國紅十字會發現孩子們的愛戴對美國軍人的自我價值有提升作用,於是開始為這些思念家鄉的美國兵們安排廣受歡迎的「兒童聯歡會」45於是對日佔領還不到半年,美國大兵和日本兒童就「忙著反復上演軍人與孩子這個有趣而又古老的喜劇」,《紐約時報》報導說:「這是種無人可擋的自然友愛的情感─也沒人想要阻擋。」因為沒什麼人阻攔,美國大兵可隨意地給孩子們分發食物,用美國軍用吉普車拉他們兜風,教他們打棒球,甚至在盟軍總部確立了非親善準則後,情況仍舊如此。46最終盟軍總部開始支持美國大兵們對日本孩童的慈善博愛之舉,尤其是在節日期間的功效。一九四九年十二月,像其他所有駐守在大阪的軍部一樣,第二十五步兵師的二十七團接到命令去該區孤兒院分發玩具。作為「獵狼犬」二十七團的一員,軍士長奧賴利對他和戰友們看到的一切深感震撼:三個草棚就是神聖之家孤兒院。這一天寒氣徹骨,四十多個孩子圍擠著一個火盆,蜷縮在漏雨的草棚中一個乾燥的角落。這個草棚塌陷的屋頂用紙板拼湊著,草棚隔壁就是跑馬場。當奧賴利發現精心餵養的賽馬住在供暖的馬廄,而神聖之家的孩子們卻在髒亂不堪的草棚中幾近凍死,很可能每天都吃不飽時,他非常憤怒,認為必須做些什麼幫助孩子們,於是他說服了獵狼犬二十七團「收養」了這些日本孤兒。

這對奧賴利是一個驚人的轉變,珍珠港事件爆發後,作為一名陸軍退役軍人,他沒有重新入伍陸軍軍隊,而是參加了海軍陸戰隊,就是不想被困著做軍事操練,失去「痛殺日本佬」的好機會。戰後他返回了陸軍,令他不快的是,在一九四九年七月,他被派往佔領區日本。在出發去日本前,他開玩笑說會「踢日本小孩的頭」,但看到這些小至六個月,大的也才十四歲的孤兒們飽受戰爭蹂躪、生活條件極端惡劣,奧賴利被深深地觸動了。他說服獵狼犬團部募款,從團裡撥糧及醫療用品,捐贈國內親朋好友寄來的物品,盡他們所能─包括每週兩次的軍醫探訪─幫助神聖之家孤兒院的孩子們和為之服務的聖文森.德.保羅(St. Vincent dePaul )慈善會的修女們。大部分其他贊助孤兒的美國部隊在耶誕節期間也給孩子們送玩具,開聯歡會,但是奧賴利告訴《基督教世界》(Catholic World)的一位撰稿人,他使得獵狼犬團部通過了「領薪日,聖誕日」的口號。

每個領薪日,該團的捐款平均有三千至四千美元,相當於團部每人捐出一美元。奧賴利用團部首輪十四個月的捐款為孩子們建造了結實的西班牙式房屋。即使在一九五○年七月,該團部被調往朝鮮作戰後,他們仍在繼續捐助孤兒們,一些像美國援外合作署這樣的機構和許多其他駐日美國人聽說了他們的事蹟,也紛紛解囊相助。有了這些支持幫助和新的設施,神聖之家孤兒院擴大了規模,接受了近一百六十名孤兒。48奧賴利很自然地成了團部的宣傳員,他定期給《星條旗》(Stars and Stripes)雜誌寫文章,記述獵狼犬團的功績和孤兒院的狀況。隨著「獵狼犬孤兒院」事蹟的廣為流傳,美聯社派攝影記者拍攝了奧賴利從朝鮮休假探望神聖之家的孤兒們的照片,並用電報將孤兒院的故事傳送給美國的各大報紙。《紐約時報》刊登了美聯社的報導,並配以「美國大兵『爸爸』受到他的幸福『家庭』歡迎」的標題和一張生動的照片─欣喜的奧賴利身邊圍著二十多個學齡前孤兒,個個都長著肥嘟嘟的小臉蛋,穿著乾淨的白色圍裙。《時代》雜誌也在週刊上受託刊載了有關這個布朗克斯人和孤兒院的故事;撰稿人詹姆斯.A.米切納(James A. Michener)為《假日》(Holiday)雜誌寫的一篇有關日本的文章中提到奧賴利;一九五三年,E.J.卡恩(E. J. Kahn)為《紐約客》寫了篇題為《鐵骨柔腸的獵狼犬》的長篇故事。

文章的近半篇幅集中描述了奧賴利是如何追求並最終與齋藤裕子(Saito Yuko),一位大阪的富家少女結為連理的。兩年後,奧賴利的異族愛情和「獵狼犬孤兒院」的故事成為了好萊塢電影的藍本。

奧賴利對孤兒的父愛以及他與日本女子的戀愛婚姻,對廣大的美國人顯然是具有吸引力且感人的模型。奧賴利只是個例外,卻被當成了美國仁愛的象徵。在一九四九年十二月,其他軍部也受命看望過大阪的孤兒,但是就我們所知,只有國大兵資助,建起了嶄新的孤兒院,而數以萬計的孤兒仍穿著破破爛爛的衣服,過著流浪兒般的生活。並不是所有的大兵都親切善良,有些大兵從吉普車上朝日本小孩扔糖果只是為了娛樂,就好像人們投食餵鳥的心態。50獵狼犬團部的故事只代表美國大兵最好的行為表現,卻強化了美國作為父親角色供養日本「孩子」這種普遍盛行的象徵比喻─這個令人鼓舞的比喻幫助美國人忘卻了戰爭的殘酷,一同被忘卻的還有美國的空襲,正是這些空襲使得孩子們變成了孤兒。在重重敵意之後,孩子們和駐日美軍在一起的幸福場景是很重要的。美國方面拍攝出版了大量駐日期間笑容可掬的美國大兵和日本兒童的照片,使得這一場景已符號化了。51作為佔領軍一方的國民,美國人想看到他們的士兵善良仁慈。軍事衝突之後,美國對人道博愛的強調是為了暗示美國士兵在國外作戰殺敵是無奈之舉─他們寬厚仁愛而非冷血無情。這種應對之策並非是美國特色,但卻絕佳地解釋了《星期六晚報》為什麼選取了一張三個美國大兵為一個光溜溜的沖繩幼兒治療腳傷的海軍官方照片來為一九四五年五月頭版的沖繩苦戰報導增色。52幾個月後,笑臉盈盈的日本小孩與美國大兵的合照同樣令人信服,孩子們的接納和友好意味著他們看到了美國大兵們的「善意」,以及給日本帶來腥風血雨的美國人的「善意」。「他們恨我們嗎?重要,人們認為「單純的孩子們」是直率坦白、講實話的─因此可為宣傳所用。奧賴利曾在一九五一年說過:「這些孩子們從不相信美國人對他們犯了什麼錯誤」,任何一個走進神聖之家的美國大兵都會受到孩子們的歡迎,因為「孩子們知道他們是好人」。54

指出孩子們為宣傳所用的事實絲毫不會抹煞奧賴利這位一九五一年大阪的「年度先生」所做出的實實在在、令人感激的努力,也絲毫不會減損許許多多的美國士兵對日本兒童的慷慨及善意─實際上,作為宣傳員的奧賴利非常清楚這一點。55對政府及它在媒體的支持者來說,激烈的武力交鋒之後,孩童幸福生活的形象無疑是一個重要的宣傳工具。56一旦民眾相信他們的士兵們在國外是在做「善事」,就有可能繼續支持軍隊入駐別國的政策。於是建立民主家長制不僅要將日本人描繪成有待培訓的孩童,還需將美國人刻畫成他們仁慈的保護人、和藹的良師益友。這樣做使美國人重新定位對日本人的看法以及他們在日本扮演的角色。

《檀香山廣告報》的一位通訊記者預言說,鑒於美日之間在「語言及習俗上的巨大差異」所造成的「天然屏障」,戰後美國大兵們在對待日本時,應該不難堅持對日非親善準則。41然而他低估了日本兒童對佔領者的吸引力。一位曾在佔領初期服役的軍隊護士吐露:「孩子們很可愛,不由自主地就被他們吸引了。」馬克.蓋恩(Mark Gayn)也承認不忍在「這些穿著灰色和服、像瓷娃娃一樣的小孩」面前耀武揚威。

這些絕對友善的孩子們似乎很喜歡美國人。哈樂德.諾布林(Harold Noble)在《星期六晚報》(Saturday Evening Post)中寫道,「在日本不論走到哪,孩子們都會揮手致意,歡呼著跟在身後叫嚷著,『你好』、『再見』,還有『呼哈呼哈』 」這一美國大兵中流行的感歎用語。孩子42們常常會在地上找到美國大兵從呼嘯而過的吉普車上扔下的糖果,如果有人停下分發糖果,很快就會被二十幾個面帶笑容的孩子團團圍住,都爭著渴望得到一塊。43在佔領初期的幾個星期裡,孩子們討要糖果的場面隨處可見,以至於如果一個地方沒有孩子們叫嚷著要「巧克力」或「香煙」,就可以肯定這是美軍還未抵達的地方。

孩子們通常都很友好,喜歡圍在美國大兵的周圍,對美國大兵而言,他們也享受孩子們的喜愛和尊敬。44美國紅十字會發現孩子們的愛戴對美國軍人的自我價值有提升作用,於是開始為這些思念家鄉的美國兵們安排廣受歡迎的「兒童聯歡會」45於是對日佔領還不到半年,美國大兵和日本兒童就「忙著反復上演軍人與孩子這個有趣而又古老的喜劇」,《紐約時報》報導說:「這是種無人可擋的自然友愛的情感─也沒人想要阻擋。」因為沒什麼人阻攔,美國大兵可隨意地給孩子們分發食物,用美國軍用吉普車拉他們兜風,教他們打棒球,甚至在盟軍總部確立了非親善準則後,情況仍舊如此。46最終盟軍總部開始支持美國大兵們對日本孩童的慈善博愛之舉,尤其是在節日期間的功效。一九四九年十二月,像其他所有駐守在大阪的軍部一樣,第二十五步兵師的二十七團接到命令去該區孤兒院分發玩具。作為「獵狼犬」二十七團的一員,軍士長奧賴利對他和戰友們看到的一切深感震撼:三個草棚就是神聖之家孤兒院。這一天寒氣徹骨,四十多個孩子圍擠著一個火盆,蜷縮在漏雨的草棚中一個乾燥的角落。這個草棚塌陷的屋頂用紙板拼湊著,草棚隔壁就是跑馬場。當奧賴利發現精心餵養的賽馬住在供暖的馬廄,而神聖之家的孩子們卻在髒亂不堪的草棚中幾近凍死,很可能每天都吃不飽時,他非常憤怒,認為必須做些什麼幫助孩子們,於是他說服了獵狼犬二十七團「收養」了這些日本孤兒。

這對奧賴利是一個驚人的轉變,珍珠港事件爆發後,作為一名陸軍退役軍人,他沒有重新入伍陸軍軍隊,而是參加了海軍陸戰隊,就是不想被困著做軍事操練,失去「痛殺日本佬」的好機會。戰後他返回了陸軍,令他不快的是,在一九四九年七月,他被派往佔領區日本。在出發去日本前,他開玩笑說會「踢日本小孩的頭」,但看到這些小至六個月,大的也才十四歲的孤兒們飽受戰爭蹂躪、生活條件極端惡劣,奧賴利被深深地觸動了。他說服獵狼犬團部募款,從團裡撥糧及醫療用品,捐贈國內親朋好友寄來的物品,盡他們所能─包括每週兩次的軍醫探訪─幫助神聖之家孤兒院的孩子們和為之服務的聖文森.德.保羅(St. Vincent dePaul )慈善會的修女們。大部分其他贊助孤兒的美國部隊在耶誕節期間也給孩子們送玩具,開聯歡會,但是奧賴利告訴《基督教世界》(Catholic World)的一位撰稿人,他使得獵狼犬團部通過了「領薪日,聖誕日」的口號。

每個領薪日,該團的捐款平均有三千至四千美元,相當於團部每人捐出一美元。奧賴利用團部首輪十四個月的捐款為孩子們建造了結實的西班牙式房屋。即使在一九五○年七月,該團部被調往朝鮮作戰後,他們仍在繼續捐助孤兒們,一些像美國援外合作署這樣的機構和許多其他駐日美國人聽說了他們的事蹟,也紛紛解囊相助。有了這些支持幫助和新的設施,神聖之家孤兒院擴大了規模,接受了近一百六十名孤兒。48奧賴利很自然地成了團部的宣傳員,他定期給《星條旗》(Stars and Stripes)雜誌寫文章,記述獵狼犬團的功績和孤兒院的狀況。隨著「獵狼犬孤兒院」事蹟的廣為流傳,美聯社派攝影記者拍攝了奧賴利從朝鮮休假探望神聖之家的孤兒們的照片,並用電報將孤兒院的故事傳送給美國的各大報紙。《紐約時報》刊登了美聯社的報導,並配以「美國大兵『爸爸』受到他的幸福『家庭』歡迎」的標題和一張生動的照片─欣喜的奧賴利身邊圍著二十多個學齡前孤兒,個個都長著肥嘟嘟的小臉蛋,穿著乾淨的白色圍裙。《時代》雜誌也在週刊上受託刊載了有關這個布朗克斯人和孤兒院的故事;撰稿人詹姆斯.A.米切納(James A. Michener)為《假日》(Holiday)雜誌寫的一篇有關日本的文章中提到奧賴利;一九五三年,E.J.卡恩(E. J. Kahn)為《紐約客》寫了篇題為《鐵骨柔腸的獵狼犬》的長篇故事。

文章的近半篇幅集中描述了奧賴利是如何追求並最終與齋藤裕子(Saito Yuko),一位大阪的富家少女結為連理的。兩年後,奧賴利的異族愛情和「獵狼犬孤兒院」的故事成為了好萊塢電影的藍本。

奧賴利對孤兒的父愛以及他與日本女子的戀愛婚姻,對廣大的美國人顯然是具有吸引力且感人的模型。奧賴利只是個例外,卻被當成了美國仁愛的象徵。在一九四九年十二月,其他軍部也受命看望過大阪的孤兒,但是就我們所知,只有國大兵資助,建起了嶄新的孤兒院,而數以萬計的孤兒仍穿著破破爛爛的衣服,過著流浪兒般的生活。並不是所有的大兵都親切善良,有些大兵從吉普車上朝日本小孩扔糖果只是為了娛樂,就好像人們投食餵鳥的心態。50獵狼犬團部的故事只代表美國大兵最好的行為表現,卻強化了美國作為父親角色供養日本「孩子」這種普遍盛行的象徵比喻─這個令人鼓舞的比喻幫助美國人忘卻了戰爭的殘酷,一同被忘卻的還有美國的空襲,正是這些空襲使得孩子們變成了孤兒。在重重敵意之後,孩子們和駐日美軍在一起的幸福場景是很重要的。美國方面拍攝出版了大量駐日期間笑容可掬的美國大兵和日本兒童的照片,使得這一場景已符號化了。51作為佔領軍一方的國民,美國人想看到他們的士兵善良仁慈。軍事衝突之後,美國對人道博愛的強調是為了暗示美國士兵在國外作戰殺敵是無奈之舉─他們寬厚仁愛而非冷血無情。這種應對之策並非是美國特色,但卻絕佳地解釋了《星期六晚報》為什麼選取了一張三個美國大兵為一個光溜溜的沖繩幼兒治療腳傷的海軍官方照片來為一九四五年五月頭版的沖繩苦戰報導增色。52幾個月後,笑臉盈盈的日本小孩與美國大兵的合照同樣令人信服,孩子們的接納和友好意味著他們看到了美國大兵們的「善意」,以及給日本帶來腥風血雨的美國人的「善意」。「他們恨我們嗎?重要,人們認為「單純的孩子們」是直率坦白、講實話的─因此可為宣傳所用。奧賴利曾在一九五一年說過:「這些孩子們從不相信美國人對他們犯了什麼錯誤」,任何一個走進神聖之家的美國大兵都會受到孩子們的歡迎,因為「孩子們知道他們是好人」。54

指出孩子們為宣傳所用的事實絲毫不會抹煞奧賴利這位一九五一年大阪的「年度先生」所做出的實實在在、令人感激的努力,也絲毫不會減損許許多多的美國士兵對日本兒童的慷慨及善意─實際上,作為宣傳員的奧賴利非常清楚這一點。55對政府及它在媒體的支持者來說,激烈的武力交鋒之後,孩童幸福生活的形象無疑是一個重要的宣傳工具。56一旦民眾相信他們的士兵們在國外是在做「善事」,就有可能繼續支持軍隊入駐別國的政策。於是建立民主家長制不僅要將日本人描繪成有待培訓的孩童,還需將美國人刻畫成他們仁慈的保護人、和藹的良師益友。這樣做使美國人重新定位對日本人的看法以及他們在日本扮演的角色。