Chapter1 Foreword

一堂遲到的地理課

「她長什麼樣子?」

「很美。」

有回台北捷運月台抬頭看到電影《漫漫回家路》(Lion)的預告,「他五歲離家八千九百公里」、「Google Earth幫他找到二十五年前回家的路」。那位迷途二十五年的青年回憶母親的樣子。「每晚我想像走哪些街道回家,我知道每一步回家的路。」預告剪輯的最終,衛星遙測影像的模擬飛覽疊覆了少年返家的奔跑,畫面漸真,他即將重見,重見母親也重見故土。

地理連結著龐大的情感敘說,且與文學相比鄰,我們因之而懷想,為之潸然而淚下,且總是在月台、車站或機場等交通位址,感受到半生尺度的枉然。這類流浪與返鄉文本是永不過時的通俗母題,在新自由主義之世,地理更大程度成為人類集體的憂鬱所繫。全球化下的區域分化與城鄉落差、時空壓縮與資本移動,一再地驅使人們離鄉、逃亡、尋找與歸返:而出生在這座戰後高度發展的島嶼,我們幾乎都是地理巨變後的都市化子嗣。

相較於空間上的移動,即便固著在同一位址上,人們也會一再經驗著大衛.哈維(David Harvey)所形容的空間修補(Spatial fixes):「……資本主義不停創造地理景觀,以促進它在某個時間點上的活動,最終卻必須在稍後的另一個時間點將其摧毀,以建立一片全然不同的地景滿足對持續資本積累的恆久渴求。這就是銘寫於資本積累的真實歷史地理景觀上,一部創造性破壞的歷史。」

我們的故鄉早已不再,一切堅固的事物都煙消雲散,再強大的衛星遙測技術,都無法抵達它發明之前的時空。現代人所經驗的城鄉地景,不過是短瞬生命中的暫時一瞥,無人可宣稱所見恆常。

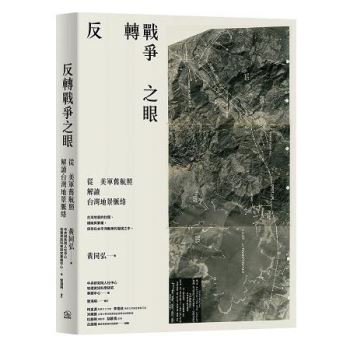

在《漫漫回家路》上映的兩年多前,二〇一四年五月,我開始一趟逆向的飛行,那旅程遠比我最初想像的還要漫長。並非藉由Google Earth尋找家鄉,而是反之,藉由各時期歷史地形圖以及Google Earth的比對與套疊操作,反向來定位七十年前的島嶼飛覽。太平洋戰爭期間,美陸軍航空隊派遣偵察機對台實施大規模偵照,探查軍事設施與戰略要地,這是台灣最早一批全面性航空影像紀錄。由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心(簡稱GIS專題中心)所建置的「美國國家檔案館典藏台灣舊航空照片」系統,現有已取得的六十二罐底片、共六千八百六十五張航照上線。這批影像史料對所有公眾開放,人人皆可閱讀、下載縮圖與線上格放比對。

我所選擇的路徑開端是一罐九乘十八吋底片的河谷連續拍攝,第一夜全無定位頭緒,以個人短暫的地表視野經驗及有限的地理知識,來理解高空下的舊日地景,那讀取與判斷的過程總讓人迷失,我想到小說《第二十二條軍規》裡那位轟炸機導航員,約瑟連一心一意逃離戰爭而不可得,我卻迷亂於尋找戰時天際所見。接續一罐罐底片急切地瀏覽中,像是重演了戰時的飛行過程,隨著導航員與航空相機的鏡頭窺看,迷航在無數的河流與橋梁間。每一刻我企圖錨定所見,但揉眼再回神,所有的疑似可能,又全都成了刻舟求劍。

有時突如其來,在迴轉時的傾斜視野或意外的雲層遮蔽後,照見了一幅幅交織著彼時天光與死亡風險的隨機攝影傑作。機械式橫幅構圖中開闊而狂亂的溪床,對比著旱季時節的潺潺細流,人類在邊際土地開墾所形構出的幾何,山麓與階面上或新或舊的聚落生成。我這麼回想最初那罐河谷拍攝,這是現代藝術式的美學經驗,在萬千快門中罕有的存在,地理以地景的壯闊、細緻或者繁複,保存在戰時的凝視之中。

「她長什麼樣子?」

「很美很美。」

我牢記所見但拙於描述,只能一幀幀地下載縮圖,那未知地點的影像,從此成為我的筆電桌面,我還想高檔輸出懸掛在我的牆面,旦夕凝望。這樣近乎盲目追尋可以指向什麼地界?第二夜,我看見日治末期第二代草嶺堰塞湖的身影,它僅存在於一九四一年底到五一年的五月間,而終戰前六月十五日啟動拍攝的人,不可能知曉底下這座湖的短暫身世。如果時光可逆,如果眼見為憑,如果攝影術即最終真實,那麼它到這一刻才真正被看見。