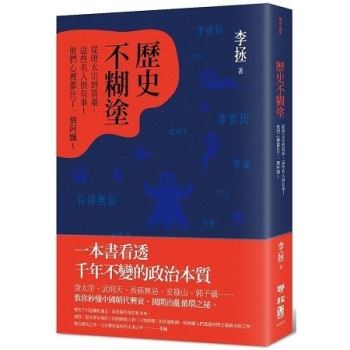

第二章 李世民:尋找合法性的失敗

西元六四三年,李世民登基做皇帝已經十七年了。他腳下的土地,東西南北都延伸到人力所及的極限;他治下的社會,據說達到了「夜不閉戶、路不拾遺」的境界。這是貞觀之治的鼎盛時期,天下一統,四海升平,蠻夷外服,百姓安居,而已屆不惑之年的李世民,正值政治生命成熟之時,一切都是那麼美好。

可勝敗興亡,從來只是轉瞬之間。外患既除,內憂將興。憂從何來?貞觀十七年正是盛世景象下的一個轉捩點。歐陽修曾評價這位盛唐皇帝,「除隋之亂,比跡湯、武;致治之美,庶幾成、康」,他有著睥睨群雄的文治武功,但也在這一年面臨著重大考驗──選擇接班人,確保權力平穩傳遞。這曾經難倒了中國歷史上偉大的君主們,而李世民也只欠缺這最後一塊政治拼圖了。

只可惜,正是這個千古難題對他的身心造成了嚴重打擊。

(中略)

太子李承乾與魏王李泰互爭雄長,後來李承乾蓄意謀反,提前出局。按說,禮賢下士、素得人心的李泰成功奪嫡應該是順理成章的事。然而,李世民在關鍵時刻做出了一個出人意料、堪稱驚天逆轉的決定。而這背後,正隱藏著他對這一問題從哲學層面的深刻思考。

那麼,李世民的思考究竟是什麼?

太子失德

李世民的思考與掙扎,是從諸子奪嫡開始的。

在太宗諸子之中,長孫皇后的三個兒子是皇位最有實力的競爭對手。太子李承乾在李世民登基時就立為皇儲,魏王李泰禮賢下士、聲震朝野,晉王李治則比較低調,看似是最不可能被選中的人。除此之外,還有一個有力競爭者,就是才兼文武的吳王李恪,他的母親是隋煬帝之女,出身高貴,李世民又常「稱其類己」,為李恪贏得了「名望素高,甚為物情所向」的聲名。

李承乾小時候本來「性聰敏,太宗甚愛之」,《貞觀政要》曾記錄李世民善於從生活小事教育太子的溫馨故事。看到太子將要吃飯,就教育說:「凡稼穡艱難,皆出人力,不奪其時,常有此飯。」看到太子乘馬,就勸誡說:「能代人勞苦者也,以時消息,不盡其力,則可以常有馬也。」看到太子蕩舟湖上,就啟發說:「舟所以比人君,水所以比黎庶,水能載舟,亦能覆舟。爾方為人主,可不畏懼!」看到太子休息於樹下,就教導說:「此木雖曲,得繩則正,為人君雖無道,受諫則聖。」從日常生活中發掘治國智慧與政治哲理,寓大於小,春風化雨,李世民教育太子的良苦用心,可見一斑。

然而,李承乾長大之後,卻性情大變。他沉溺聲色、漫遊無度,把李世民嘔心瀝血的教導拋諸腦後,盡情與群小親狎款昵。李承乾也非常狡猾,自己縱情無度,但也懼怕其父知曉,於是索性跟李世民玩起了陽奉陰違的「兩面人」:朝堂之上,「必言忠孝之道」,退朝之後,「便與群小褻狎」。但是,天下沒有不透風的牆,李承乾對此也早有防備。等到劣跡暴露,東宮的大臣如果要進諫,李承乾「必先揣其情,便危坐斂容,引咎自責」。知道別人要勸諫,自己先三省吾身,深自譴責一番,好讓別人無可置喙,其狡黠如此。李承乾口才極佳,在他舌燦蓮花之際,「群臣拜答不暇,故在位者初皆以為明而莫之察也」。

李承乾有一位寵愛的伶人方才十餘歲,「美姿容,善歌舞」,而李承乾對他也特加寵幸,稱呼他為「稱心」,這觸及了李世民忍耐的極限。果然,「太宗知而大怒,收稱心殺之,坐稱心死者又數人」。李世民的本意是通過誅殺「稱心」而讓李承乾痛改前非,但這反而加劇了李承乾的牴觸和反叛。他認為這是魏王李泰出於爭寵的目的,故意向李世民通風報信、告訐其事,於是「怨心逾甚」。李承乾痛悼「稱心」不已,不僅「於宮中構室,立其形像」,還「數至其處,徘徊流涕」、「贈官樹碑,以申哀悼」。李承乾對這位伶人的寵愛可謂有情有義、有始有終,但在李世民看來,這是在菲薄名教的道路上越走越遠。

於是,李世民派出于志寧、孔穎達、張玄素等當世大儒前往匡正。這些人為了教育太子也是拚盡全力,光于志寧就寫了長達二十卷的《諫苑》,李世民為了嘉獎于志寧和孔穎達,「二人各賜帛百匹、黃金十斤」。然而,李承乾再次辜負了其父的一片教子之心,不僅不為所動,反而暗中派刺客暗殺他們。就這樣,李承乾「侈縱日甚」,而離經叛道的荒唐事也越來越多,「常命戶奴數十百人專習伎樂,學胡人椎髻,翦彩為舞衣」,他還經常帶領部下模仿突厥人設穹廬、烹羊肉、演胡樂,扮演突厥部落、彩排突厥葬禮。李承乾的生活,混雜著王孫公子的富貴氣息、打破常規的想像力以及某種後現代的率性而為。這些放到現代社會,沒准會收穫大批忠誠的擁躉,但在當時卻犯了大忌,也意味著李世民所有挽救措施的失敗。

太子失德,對於皇位傳遞意味著風險的倍增。一般而言,太子在位,皇子們還要開展奪嫡競爭;如果太子被廢,東宮虛位以待就更助長了各個潛在皇位繼承人的野心。他們會像一群餓狼一樣,撲向「儲君」這塊會在將來富有四海的「肥肉」。

魏王爭寵

李承乾既已無藥可救,各位皇子自然會對東宮之位躍躍欲試,而魏王李泰這時表現得最為突出,其奪目光彩足以掩蓋其他皇子的光芒。奪嫡遊戲看上去不會經歷複雜的混戰,只會在李承乾與李泰的「一廢一立」中輕鬆結束。

李泰雅好文學、敬賢禮士,這兩點就表明他具有成為儲君的潛質,由此也博得了李世民的歡心。於是,在李承乾逐漸失去聖眷時,李泰卻在一步步取代李承乾在皇帝心中的位置。李世民特批李泰可以自行設立文學館,以延攬人才,而且由於他「腰腹洪大、趨拜稍難」,給予他「乘小輿至於朝所」的特權,其見寵如此。

而李泰也不是那種無所事事的紈絝子弟,他知道李世民「馬上得天下」飽經戰亂之苦,於是傾心於偃武修文、大行教化。他帶領當時的文學才俊修撰了一部《括地志》,「乃分道計州,編輯疏錄,凡五百五十篇,曆四期成」,不僅保存了六朝地理書中的珍貴資料,而且創立了一種新的地理書體裁。此書獻上御覽,李世民自然會為李泰喜不自勝,皇帝的喜悅轉化為豐厚的賞賜──「詔藏祕閣,所賜萬段」。皇帝的賞賜之重實際上是一種政治上的風向標,尤其是在太子李承乾失寵之際,更會引起易儲的猜想。

李世民本就寵愛李泰,此時更加寄望甚重,尤其是與自甘墮落的李承乾相比,李泰更是顯得出類拔萃。深沉蘊藉的李世民也開始公開表現出他的偏愛和私心了。每月賜給李泰的財物「過皇太子遠甚」;同時還命李泰入住武德殿,與皇太子比鄰而居。當時,李承乾還未被廢黜,而對李泰的偏愛已遠出於皇太子之上,這超越了長幼有序的宗法規範。褚遂良疾言勸諫:「庶子雖愛,不得超越嫡子,正體特須尊崇。」這更說明在李世民心裡,李承乾與李泰的分量已經悄然改變。

方此之時,李世民對李承乾日益疏遠,對李泰日見倚重,雙方實力的對比越來越對李承乾不利,而就在關鍵時刻,李承乾又犯了足疾,「托疾不朝參者輒逾數月」,更引起了皇帝的嫌惡。這時,李泰認為韜光養晦應該告一段落,是主動發起進攻的時候了。於是,李泰外組朋黨,內結權臣,引駙馬都尉柴令武、房遺愛等二十多人寄以腹心、結為聯盟,對李承乾形成了內外夾擊的態勢。而李承乾自幼占據東宮,絕不會束手就擒,也開始醞釀用武力的方式最後一搏,於是,「尋與漢王元昌、兵部尚書侯君集、左屯衛中郎將李安儼、洋州刺史趙節、駙馬都尉杜荷等謀反,將縱兵入西宮。」李承乾的思路非常簡單:領兵造反,弑父自立。李承乾與李泰已經處於劍拔弩張的對峙狀態,一場骨肉相殘的宮廷鬥爭即將爆發。

然而,就像經濟學名言說的那樣,應該發生的事情從未發生,宮廷鬥爭也向來都不會一條主線走到底。李泰咄咄逼人,李承乾絕地反擊,在雙方就要刀光劍影、短兵相接的決戰之際,斜刺裡殺出了齊王李祐這個偶然變數,讓李承乾還未來得及大動干戈就束手就擒,也讓李泰在幾乎要成功時卻功敗垂成。而晉王李治,一個從未在奪嫡遊戲中嶄露頭角的人,卻出人意表地贏得了一場自己從未參與的鬥爭。

旁逸斜出的宮廷劇情

誰都沒想到,太子與魏王的明爭暗鬥,竟會因為齊王李祐的一場略顯滑稽的兵變而畫上句號。這真是「無窮的遠方,無數的人們,都與我有關」。

齊王李祐,具有紈絝子弟的一切特性,先封楚王,後徙燕王,終授齊王,並赴齊州任都督。李祐發動的兵變,完全是一場慌不擇路的政治鬧劇,事情起因於他與朝廷欽差權萬紀的衝突。權萬紀本為吳王李恪的長史,「有正直節」,而李祐在齊州吃喝玩樂無所不為,李世民就讓權萬紀來匡扶他。

權萬紀為人剛直不阿,但是十分褊隘,對齊王李祐不僅停留在犯顏直諫的話語層面,而且還落實到「專以嚴急維持之」的行動層面,試圖讓李祐從花天酒地一躍而進入聖徒般的禁欲生活。關閉城門,解散鷹犬,最「過分」的是,還放逐了李祐特加寵信的群小昝君謨、梁猛彪等人。李祐狎昵群小,曾經朝夕相處,無日無之,如今卻勞燕分飛,各奔東西,自然情誼難捨。於是,在情感的驅使下,李祐與昝君謨等人決定冒天下之大不韙,策劃暗殺朝廷派來的欽差權萬紀,殄除元兇,恢復舊好。

然而,事未發而謀先泄,權萬紀先下手為強,追捕兇手於前,上奏朝廷於後。事態迅速升級,朝廷派來了刑部尚書,並召權萬紀入朝調查。李祐陷入了恐懼中,權萬紀一旦回京,李世民作為一位嚴父,肯定會追查到底、嚴加懲罰,自己雖以人子之親,恐怕也不能得到李世民的原諒。於是,李祐在手足無措的情況下,派人將權萬紀殺死,這雖然阻止了權萬紀進京,但給自己帶來了更大的麻煩。在沒有退路的情況下,造反是死,不反也是死,昝君謨等人遂勸李祐起兵造反。這樣一場事起倉促的兵變,其結果可想而知。雖然李祐的部屬對官軍誇下「右手持酒啖,左手刀拂之」的豪言,但是朝廷軍隊一到,李祐甚至沒有抵抗就被生擒了。

這場兵變,是掙扎求生的無奈之舉,也是困獸猶鬥的自全之計,本來是毫無意義的一場滑稽劇,卻在無意間進入了宮廷諸子奪嫡的劇情中,從而一舉改變了太子李承乾與魏王李泰的命運。在齊王李祐舉兵之前,李承乾就已經決定要發動政變了。李承乾作夢都不會想到,政變這事兒竟然還有人搶跑。不但如此,李承乾所倚重的勇士紇干承基,竟然還先去參加了齊王李祐的造反,這讓李承乾很是憤恨,他責怪紇干承基說:「我西畔宮牆,去大內正可二十步來耳,此間大親近,豈可並齊王乎?」意思是說,我離皇帝只有二十步,這麼親近的距離,簡直就是為造反而天造地設,齊王住得那麼遠還造哪門子的反?沒想到,齊王敗北,紇干承基入獄,這段話也自然傳到了皇帝耳朵裡。就算李世民再有為父的胸懷和「虎毒不食子」的仁慈,聽到兒子不惜弑父自立的話,如何不感到徹底的絕望?

於是,李承乾順理成章地被廢了。而李泰認為時機成熟,於是每天都殷勤地侍奉皇帝,李世民也當面答應立他為太子,並向身邊的大臣描繪那幅充滿父子深情的畫面:「泰昨入見自投我懷中云:臣今日始得與陛下為子更生之日也。」兒子投入父親懷中,訴說著心有靈犀的溫情,也憧憬著父子交接的願景,這將是一幅怎樣融化人心的溫暖場景?

但這邊廂密送款曲,那邊廂卻暗藏危機,李承乾在墜入萬丈深淵之前還不忘在政治生命的最後時刻捅魏王李泰一刀。他在最後的陳詞中對李世民說了這樣一段話:「臣貴為太子,更何所求?但為泰所圖,特與朝臣謀自安之道。不逞之人,遂教臣為不軌之事。今若以泰為太子,所謂落其度內。」這幾句話說得既狠且準、字字見血。意思是說,我墮落至此,並不是自己有所企圖,而是被魏王李泰所逼,如果立李泰為太子,那就正中其下懷,使其奸計得逞了。李承乾這是要與李泰玉石俱焚、同歸於盡:既然我東宮不保,你也別想火中取栗。從心理角度分析,這段話說得著實高明。把自己的墮落歸結為李泰的步步緊逼,實際是讓李泰也分擔一部分罪責,而李世民千古一帝,怎麼會甘願落入李泰的算計中?

李承乾在政治生命的最後時刻,還從希望的尾巴上薅下來幾根毫毛,足以在他含恨而終時給自己些許安慰。但他永遠不會知道,李世民廢黜魏王李泰,不是因為他的激將,而是出於對權力繼承的深刻思考。

退而求其次的選擇

齊王造反,太子蓄謀,魏王窺伺,骨肉之間的猜忌、爭奪甚至互相殘殺讓李世民心力交瘁。而朝廷大臣也為儲君的選擇分裂為兩大陣營:岑文本、劉洎請遂立李泰為太子,而長孫無忌、褚遂良執意請立李治。滿朝文武的分裂,朝廷政治前景的不確定,都在啃噬著李世民的心靈。

經過撕心裂肺的掙扎、傷心欲絕的悲痛之後,李世民終於在涕淚縱橫間下定決心,做出抉擇。他把文武百官都支開,只留下長孫無忌、房玄齡、李勣(徐世勣)等勳臣宿將,對他們說:「我三子一弟,所為如是,我心誠無聊賴!」在心灰意懶之際,他甚至「自投於床,抽佩刀欲自刺」,胸中苦痛,竟到了引刀成一快的程度。長孫無忌等人馬上「爭前扶抱」,趁機問皇帝究竟想立誰為嗣,李世民說:「我欲立晉王。」長孫無忌,這位皇后的兄長,太子李承乾、魏王李泰和晉王李治的舅舅,立刻回應道:「謹奉詔。有異議者,臣請斬之。」於是,李世民用一種近乎戲謔而假裝輕鬆的方式對李治說:「汝舅許汝,宜拜謝。」就這樣,權力繼承的政治風波以戲劇性的方式塵埃落定,李治贏得了一場他從未參與的鬥爭。

然而,還有諸多疑點尚未澄清,一場李承乾與李泰為主角的爭奪,為何讓暗弱無能的李治漁翁得利?李世民是真的傾心於李治,還是退而求其次的無奈選擇?從史料分析,李世民對李治並不滿意。在太子李承乾與魏王李泰角力之時,提起晉王李治,李世民唯一的印象只有李治出生時,太原出現了「治萬吉」的碑文,可見對李治並無特殊印象。而立李治不久後,李世民又心存廢立之意,想立吳王李恪為太子。雖然後來在長孫無忌等人的爭取下「其事遂輟」,但從李世民的反復和猶豫來看,他選擇李治,實屬無奈之舉。

那麼,既然對李治並不滿意,李世民為什麼不立李泰?從表面上看,這似乎是一種「爭是不爭,不爭是爭」的權謀辯證法使然。李泰太過積極進取,必欲取之而後快,反而引起了李世民的反感;而李治則仁孝為懷,看上去無欲無求,恰恰贏得了李世民的歡心。這確實有案可稽。在李承乾剛剛被廢時,李世民曾當面許諾立李泰為太子,褚遂良等人建議:如果一定要立李泰,就請安置晉王,「始得全矣」,否則魏王一立則晉王必然遭遇不測。沒想到李世民老淚縱橫直說,「我不能」。這就可見,晉王的暗弱成功博取了皇帝的同情,也悄然占據了心理上的優勢。

李泰的咄咄逼人更加劇了李世民對李治的憐憫與垂青。李泰擔心李世民會立李治,於是恐嚇李治說,你和漢王李元昌關係好,現在李元昌參與太子謀反東窗事發,你難道不擔心受到牽連嗎?李治因此憂形於色,李世民感到奇怪,屢問其故,李治才把李泰這番話和盤托出。結果,「上憮然,始悔立泰之言矣」。這在後來的對話中也得到印證,李世民從容對侍臣說,「泰立,承乾、晉王皆不存;晉王立,泰共承乾可無恙也」。李世民雖是傑出的皇帝,但更是仁慈的父親,他仍然飽含著深沉的舐犢之情,在權力鬥爭之外盡力保證皇子們的生命安全。

「爭是不爭」的邏輯確實存在。比如說康熙不喜歡太過追求權力的八王胤禩,而選擇了一味隱忍的雍正;魏明帝曹叡能夠博得曹丕的歡心,很大程度上是因為在打獵時,看到曹丕射殺母鹿時說:「陛下已殺其母,臣不忍複殺其子。」美國前總統尼克森在他的名著《領袖們》中,引用戴高樂的一段話來表明追求權力的辯證法:尋求高位一定要如同向女人求愛那樣,「你追她就逃,你退她就跟。」有時,得到權力的最好的辦法似乎是不要去求它。就像一個偉大的演員知道自己何時應該退場一樣,政治人物更應知道進退有度。

李泰對權力追求確實過於進取,逼迫李承乾造反、給李世民施壓、暗中籠絡朝中大臣……李泰從來都是以積極的方式主動追求,卻不知道迴環曲折的力量,不懂得「天下之至柔,馳騁天下之至剛」的道理。而李治一直是不在場的潛在競爭者,從來未曾抛頭露面,也沒有表現出「必欲取之」的決心,但最後卻實現以退為進、無為而無不為的成功逆襲。可以說,「爭是不爭」的邏輯,確實是促成李世民選擇李治的原因之一。

故事本應到此圓滿結束,唐朝皇室的諸子奪嫡無非是為道家「爭是不爭」的權謀學寫下生動注腳,這個故事也只是中國歷史上諸多宮廷遊戲之一,除了演員和場景不同之外也並無新鮮之處。但是根據史書後面的記載,這並不是根本原因和最終考慮。李世民原來在「爭是不爭」的權力法則之外,還看到了更加本質的東西,使得這個故事突然具有了超越權謀的哲學啟示。

李世民思考的深度、看見的遠方已經超越了「夫唯不爭,故天下莫能與之爭」的權謀學。他在後來才揭示出廢魏王、立晉王的深意:「我若立泰,則是太子之位可經營而得。自今太子失道,藩王窺伺者,皆兩棄之,傳諸子孫,永為後法。」這才是李世民結束這場權力鬥爭的根本原因,他要為立儲製訂一條萬代不易的規則,那就是封死「可經營而得」的通道。魏王李泰積極經營,雖然才兼文武,一樣要被捨棄。只有樹立這樣的導向,千秋萬代之下才不再有人去積極謀求儲君之位,也才能杜絕權力繼承的血腥競爭,讓政治與親情能夠兩全其美。

即便沒有那些文治武功,僅僅這一句話就足以讓李世民閃耀在中國的歷史星空。