中國全球化的起點在明朝

「全球化」這個詞彙雖是當代思潮,但其概念與影響在古代已經存在。來自歐洲與日本的白銀影響了中國的經濟與政治,而中國的各種商品進入了歐洲人的日常生活,哲學思想則影響了啟蒙運動,這些事例都證明了晚明中國的開放性。我的好友卜正民是研究明史的專家,他在《塞爾登的中國地圖》書中研究一幅明代地圖,認為這幅地圖顛覆了人們對明朝「封閉保守」的看法,說明了「十七世紀初的中國人也會出國,也會參與海上貿易,他們瞭解外面的世界。」明朝中國一點兒也不封閉!這幅地圖證明了,區域性的貿易網絡當時已透過歐洲的船隊連繫在一起,歐洲船隊來到中國海域貿易後,便完成了全球化的網絡。

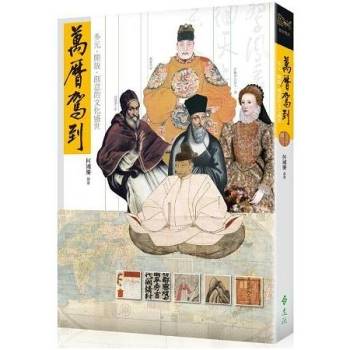

萬曆時代的全球化,以貿易為開端。當時的英國女王伊麗莎白一世就曾寫信給萬曆皇帝,希望加強兩國之間的貿易往來。那時還沒有蘇伊士運河,要寄信到中國必須乘船沿非洲西海岸南下,繞過好望角,穿過印度洋。當時的信使在途中遭遇船難,信件也沉入大西洋。一九七八年,信件被打撈起來,成為了明朝名聲遠播海外的歷史見證。一九八六年,伊麗莎白二世女王訪問中國,將伊麗莎白一世的信件複製品送給了中國代表。相隔三百九十年,這封郵件終於寄到中國了。

萬曆時期,社會上各方面都發生了劇變,樊樹志教授稱之為「晚明大變局」。中國並沒有錯過全球化,中國的商業、工業、知識界都吹進了新的風氣,打開了視野。我想透過真實存在過的明朝人物,藉由重探他們的生平言行,凝視他們的墨蹟手稿,以尊崇敬重的心,告訴後代子孫:我們的祖先非常優秀,我們的身上有他們的DNA。「明朝」在西方人的心目中代表了珍貴、美麗,富有創造性的時代,我也最喜歡晚明的生活品味與文化氛圍。我誠摯地希望,傳教士們稱讚中國人「富而好禮」、「謙遜」、「極其清潔」的明代文化,能夠傳之永久。

中西交流與全球化

我將萬曆時代因為全球化而產生東西文化交流的現象,歸納為「西學東漸」與「漢學東傳」。西學東漸的參與人物主要是來華傳教士和中國的高級知識份子;漢學東傳的主要人物是中國學者和弘法海外的僧人。他們在東西交流史上扮演重要角色,也是推動全球化的重要力量。

徐光啟-中西文化會通第一人

在臺灣,徐光啟給人的聯想來自於「光啟社」與「徐匯中學」。其實,這個名字代表的是中西文化交流的一段輝煌歷史。

萬曆二十九年﹙1600﹚,三十八歲的徐光啟到了南京,在老師焦竑家中見到仰慕已久的利瑪竇神父。兩人初次見面就談得非常投機,他評價利瑪竇為「海內博物通達君子」。他在這次會面中也首次聽利瑪竇談到歐幾里德的數學名作《幾何原本》,因此拜他為師學習數學。萬曆三十一年﹙1603﹚,徐光啟在南京受洗,隔年就考上進士。徐光啟在翰林院工作之餘,投入翻譯《幾何原本》的工作,當年所譯的專有名詞,例如點、線、面、直角、銳角、鈍角、平行線,至今仍被沿用。

徐光啟曾對利瑪竇說:「一物不知,儒者之恥。」因此用畢生心力學習各種知識。

徐光啟精通曆學、天文學、數學、水利學、農學、軍事學各專業,在親自操作實踐之餘也寫出大量著作。例如,為了試種輸入的新品種作物,他在上海家中開闢了實驗農田,也就是今天「徐家匯」所在地。萬曆三十六年(1608)江南水患,徐光啟試種甘藷大獲成功。他破除了「風土不宜」的保守觀念,寫了〈甘藷疏〉向朝廷介紹甘藷的十三種優點。萬曆四十一年(1613),為解決南稻北運的耗費,他在天津南部開闢八百畝的實驗園區,嘗試在北方種稻,並栽種花草、藥草等新品種農作物,進行施肥、接種等科學實驗。流傳至今的農業百科全書《農政全書》,就是徐光啟畢生實踐的心血結晶。

在崇禎之前,明朝使用的曆書承襲元朝的《授時曆》,這部曆書已經使用三百多年,誤差很大。崇禎二年﹙1629﹚,徐光啟建議改曆,皇帝因此開設曆局,委命徐光啟編修曆書。精通西洋曆學,也會製造天文儀器的徐光啟,將西方的天文學知識結合中國傳統曆法,使一般民眾都能瞭解並使用曆學。他在病榻上,還手捧曆書稿本校對,可謂鞠躬盡瘁。我們今日所使用的曆法,正是以《崇禎曆書》為基礎所修訂,從清初沿用至今。

科學與技術

明代的科技大師個個都極具創造力,也具備史學家陳寅恪所說「獨立的精神,自由的思想」,他們都具有開放的胸襟,能夠接納外來的新事物與新思想,所有的發明與改良皆貼近日常生活所需,講求實用性,以百姓的利益為優先考量。

徐霞客-《徐霞客遊記》:中國最重要的地理著作

徐霞客自幼喜歡閱讀歷史地理著作,使他產生親自旅行考察的願望,但因顧及老母在堂,不便遠遊,內心非常矛盾。他非常孝順,初始的旅遊活動總作「有方之遊」,按時回家探望母親,母親也喜歡聽他講述旅遊的奇遇。徐母經營紡織業,樂善好施且累積大量財富,她認為「志在四方,男子事也」,不必被「父母在不遠遊」的觀念所限制,因此給他各方面的支援,並且要他每年回家講旅遊奇遇給家人聽,我常想,這會不會就是《徐霞客遊記》誕生的原因。

徐霞客的旅遊,並非只是遊樂性質的「遊山玩水」,而是以生命注入其中的冒險壯遊。他沒有登山鞋,沒有防水衣,沒有登山杖,沒有生火用的瓦斯爐,更沒有中央補助。這樣的旅程,往往是在生命受威脅的狀態下與大自然搏鬥。然而他的探險行為並非盲目涉險,而是通讀了史地著作後,有計畫目的按圖索驥。

徐霞客曾說:「凡世間奇險瑰麗之觀,常在險處。」既告訴人們要有冒險精神,又鼓勵人們追求美的體驗。錢謙益讚美《徐霞客遊記》是「世間真文字、大文字、奇文字」。潘耒稱徐霞客的「不避風雨,不憚虎狼,不計程期,不求伴侶」之遊,是「以性靈遊,以軀命遊」。李約瑟評論︰「《徐霞客遊記》讀起來並不像十七世紀的文人所寫的作品,倒像一部二十世紀的野外勘察記錄。」

文化與生活

從萬曆時代的生活大師身上,我們看到了中國人的處世哲學、生活智慧、審美情趣及養生觀,不但呈顯出東方的生活高度,更得到物質和精神生活的自足之樂,這些先賢的精神與思想值得現代人尊敬和效法。此外,明代的名媛和名伎,文學造詣可和文士們匹敵,在繪畫、歌唱、棋藝都各有專精,這些奇女子才情和俠義兼具,實在令人讚嘆神往。

文震亨《長物志》-教人如何優雅生活

文震亨是明代畫家文徵明的曾孫,崇禎年間任中書舍人,在朝中遭人排擠而辭官。生長在文藝家庭,耳濡目染下自然就能書會畫。他也擅長各類文藝,重視精神生活,最令人津津樂道的是營造園林。

文震亨住在最懂過精緻生活的蘇州。他寫了一本教人如何生活的書《長物志》,「長物」原指多餘的東西,而非必須品。他的朋友開玩笑問:「你的專長是書畫跟營造園林,幹嘛寫生活小事?」他說:「如果將來人們漸漸忘了該如何好好過生活,想要重新體會或了解時,至少還有一本書可以給他們作參考。」他果然一語料到現代人的問題。這本書揭示了明代生活的多元層面,為我們保存了豐富的文化資產。

這本《長物志》從建築談起,近而講到家具、布置、飲食、衣著、動植物等,是全方位的生活百科全書,書中所提到的養生觀點,如:住的地方要清雅整潔,如何選擇家具才能達到保健功能,以及該吃當地當季食物等,都符合現代人生活的養生方法。

「全球化」這個詞彙雖是當代思潮,但其概念與影響在古代已經存在。來自歐洲與日本的白銀影響了中國的經濟與政治,而中國的各種商品進入了歐洲人的日常生活,哲學思想則影響了啟蒙運動,這些事例都證明了晚明中國的開放性。我的好友卜正民是研究明史的專家,他在《塞爾登的中國地圖》書中研究一幅明代地圖,認為這幅地圖顛覆了人們對明朝「封閉保守」的看法,說明了「十七世紀初的中國人也會出國,也會參與海上貿易,他們瞭解外面的世界。」明朝中國一點兒也不封閉!這幅地圖證明了,區域性的貿易網絡當時已透過歐洲的船隊連繫在一起,歐洲船隊來到中國海域貿易後,便完成了全球化的網絡。

萬曆時代的全球化,以貿易為開端。當時的英國女王伊麗莎白一世就曾寫信給萬曆皇帝,希望加強兩國之間的貿易往來。那時還沒有蘇伊士運河,要寄信到中國必須乘船沿非洲西海岸南下,繞過好望角,穿過印度洋。當時的信使在途中遭遇船難,信件也沉入大西洋。一九七八年,信件被打撈起來,成為了明朝名聲遠播海外的歷史見證。一九八六年,伊麗莎白二世女王訪問中國,將伊麗莎白一世的信件複製品送給了中國代表。相隔三百九十年,這封郵件終於寄到中國了。

萬曆時期,社會上各方面都發生了劇變,樊樹志教授稱之為「晚明大變局」。中國並沒有錯過全球化,中國的商業、工業、知識界都吹進了新的風氣,打開了視野。我想透過真實存在過的明朝人物,藉由重探他們的生平言行,凝視他們的墨蹟手稿,以尊崇敬重的心,告訴後代子孫:我們的祖先非常優秀,我們的身上有他們的DNA。「明朝」在西方人的心目中代表了珍貴、美麗,富有創造性的時代,我也最喜歡晚明的生活品味與文化氛圍。我誠摯地希望,傳教士們稱讚中國人「富而好禮」、「謙遜」、「極其清潔」的明代文化,能夠傳之永久。

中西交流與全球化

我將萬曆時代因為全球化而產生東西文化交流的現象,歸納為「西學東漸」與「漢學東傳」。西學東漸的參與人物主要是來華傳教士和中國的高級知識份子;漢學東傳的主要人物是中國學者和弘法海外的僧人。他們在東西交流史上扮演重要角色,也是推動全球化的重要力量。

徐光啟-中西文化會通第一人

在臺灣,徐光啟給人的聯想來自於「光啟社」與「徐匯中學」。其實,這個名字代表的是中西文化交流的一段輝煌歷史。

萬曆二十九年﹙1600﹚,三十八歲的徐光啟到了南京,在老師焦竑家中見到仰慕已久的利瑪竇神父。兩人初次見面就談得非常投機,他評價利瑪竇為「海內博物通達君子」。他在這次會面中也首次聽利瑪竇談到歐幾里德的數學名作《幾何原本》,因此拜他為師學習數學。萬曆三十一年﹙1603﹚,徐光啟在南京受洗,隔年就考上進士。徐光啟在翰林院工作之餘,投入翻譯《幾何原本》的工作,當年所譯的專有名詞,例如點、線、面、直角、銳角、鈍角、平行線,至今仍被沿用。

徐光啟曾對利瑪竇說:「一物不知,儒者之恥。」因此用畢生心力學習各種知識。

徐光啟精通曆學、天文學、數學、水利學、農學、軍事學各專業,在親自操作實踐之餘也寫出大量著作。例如,為了試種輸入的新品種作物,他在上海家中開闢了實驗農田,也就是今天「徐家匯」所在地。萬曆三十六年(1608)江南水患,徐光啟試種甘藷大獲成功。他破除了「風土不宜」的保守觀念,寫了〈甘藷疏〉向朝廷介紹甘藷的十三種優點。萬曆四十一年(1613),為解決南稻北運的耗費,他在天津南部開闢八百畝的實驗園區,嘗試在北方種稻,並栽種花草、藥草等新品種農作物,進行施肥、接種等科學實驗。流傳至今的農業百科全書《農政全書》,就是徐光啟畢生實踐的心血結晶。

在崇禎之前,明朝使用的曆書承襲元朝的《授時曆》,這部曆書已經使用三百多年,誤差很大。崇禎二年﹙1629﹚,徐光啟建議改曆,皇帝因此開設曆局,委命徐光啟編修曆書。精通西洋曆學,也會製造天文儀器的徐光啟,將西方的天文學知識結合中國傳統曆法,使一般民眾都能瞭解並使用曆學。他在病榻上,還手捧曆書稿本校對,可謂鞠躬盡瘁。我們今日所使用的曆法,正是以《崇禎曆書》為基礎所修訂,從清初沿用至今。

科學與技術

明代的科技大師個個都極具創造力,也具備史學家陳寅恪所說「獨立的精神,自由的思想」,他們都具有開放的胸襟,能夠接納外來的新事物與新思想,所有的發明與改良皆貼近日常生活所需,講求實用性,以百姓的利益為優先考量。

徐霞客-《徐霞客遊記》:中國最重要的地理著作

徐霞客自幼喜歡閱讀歷史地理著作,使他產生親自旅行考察的願望,但因顧及老母在堂,不便遠遊,內心非常矛盾。他非常孝順,初始的旅遊活動總作「有方之遊」,按時回家探望母親,母親也喜歡聽他講述旅遊的奇遇。徐母經營紡織業,樂善好施且累積大量財富,她認為「志在四方,男子事也」,不必被「父母在不遠遊」的觀念所限制,因此給他各方面的支援,並且要他每年回家講旅遊奇遇給家人聽,我常想,這會不會就是《徐霞客遊記》誕生的原因。

徐霞客的旅遊,並非只是遊樂性質的「遊山玩水」,而是以生命注入其中的冒險壯遊。他沒有登山鞋,沒有防水衣,沒有登山杖,沒有生火用的瓦斯爐,更沒有中央補助。這樣的旅程,往往是在生命受威脅的狀態下與大自然搏鬥。然而他的探險行為並非盲目涉險,而是通讀了史地著作後,有計畫目的按圖索驥。

徐霞客曾說:「凡世間奇險瑰麗之觀,常在險處。」既告訴人們要有冒險精神,又鼓勵人們追求美的體驗。錢謙益讚美《徐霞客遊記》是「世間真文字、大文字、奇文字」。潘耒稱徐霞客的「不避風雨,不憚虎狼,不計程期,不求伴侶」之遊,是「以性靈遊,以軀命遊」。李約瑟評論︰「《徐霞客遊記》讀起來並不像十七世紀的文人所寫的作品,倒像一部二十世紀的野外勘察記錄。」

文化與生活

從萬曆時代的生活大師身上,我們看到了中國人的處世哲學、生活智慧、審美情趣及養生觀,不但呈顯出東方的生活高度,更得到物質和精神生活的自足之樂,這些先賢的精神與思想值得現代人尊敬和效法。此外,明代的名媛和名伎,文學造詣可和文士們匹敵,在繪畫、歌唱、棋藝都各有專精,這些奇女子才情和俠義兼具,實在令人讚嘆神往。

文震亨《長物志》-教人如何優雅生活

文震亨是明代畫家文徵明的曾孫,崇禎年間任中書舍人,在朝中遭人排擠而辭官。生長在文藝家庭,耳濡目染下自然就能書會畫。他也擅長各類文藝,重視精神生活,最令人津津樂道的是營造園林。

文震亨住在最懂過精緻生活的蘇州。他寫了一本教人如何生活的書《長物志》,「長物」原指多餘的東西,而非必須品。他的朋友開玩笑問:「你的專長是書畫跟營造園林,幹嘛寫生活小事?」他說:「如果將來人們漸漸忘了該如何好好過生活,想要重新體會或了解時,至少還有一本書可以給他們作參考。」他果然一語料到現代人的問題。這本書揭示了明代生活的多元層面,為我們保存了豐富的文化資產。

這本《長物志》從建築談起,近而講到家具、布置、飲食、衣著、動植物等,是全方位的生活百科全書,書中所提到的養生觀點,如:住的地方要清雅整潔,如何選擇家具才能達到保健功能,以及該吃當地當季食物等,都符合現代人生活的養生方法。