第一節 淺淺的界河

一、新中國成立初年,中共高層最初的決策

20世紀40年代末,東方社會主義陣營和西方資本主義陣營形成,兩大陣營相互敵視,幾無往來。羅湖橋便成了社會主義陣營極為珍貴的“對外走廊”。

如何充分利用這條“對外走廊”成為毛、周等中共高層領導人不能不考慮的問題。

“咕、咕……”這是海拔214米的深圳牛屋嶺上。撥開密密的亂枝樹葉,我看見一塊不到50平方米的沼澤地。水流,更準確地說是從地下湧出的泉水,在那兒發出輕微的“咕咕”聲……

這便是深圳河 ── 深圳和香港的界河的源頭。

深圳河自梧桐山發源,從東北往西南流入深圳灣,全長37公里,河最寬處75米,最窄處僅為2米,人一躍就可以跳過去。

1898年,中英談判代表簽署《展拓香港界址專條》,把香港新界“租借”給英國,以深圳河作為港英方和中方的分界線。

緊靠著深圳河北岸中方的村鎮有沙頭角、羅芳、徑肚、蓮塘、長嶺、深圳鎮等。

緊靠著深圳河南岸的是香港的沙頭角、蓮麻坑、新屋嶺、老鼠嶺、粉嶺等。兩方陸地接界處有開闊的田野和山地。

深港西端的深圳灣是兩地分界。深圳的最東面是南海,兩方的邊界為大鵬灣的海水。

1949年以前,草深葉密的深圳河邊基本上處於無人管轄的狀態。雖然在深圳鎮邊有一座羅湖橋,法定上它是香港與內地來往的唯一通道,但兩地農民一般不走羅湖橋,他們習慣挽著褲腿,牽著牛、揹著犁越過深圳河,想從哪裡下水就在哪裡下水。沿河兩岸雖然有衛兵巡邏,大都裝作沒看見。

河兩邊的村莊姓氏主要有陳、莊、葉、萬、黃等。沿河兩岸村莊,田地是相互交叉的。也就是說,中方的村莊有田地在港英方;而港英方的村莊也有田地在中方,因而兩地的農民常要過河到對岸去插田割禾。

有時收工晚了,過境的農民便不再回家,就在對方所屬的河邊搭個茅草篷過夜。香港一方,有一個小村叫較寮村,據說就是羅芳村的農民為耕作方便在河對岸建起的。

兩地的人,常是同一個祠堂分出去的,各姓又結親聯姻,常結著親戚。

1949年10月,由陳賡率領的中國人民解放軍在佔領了廣州後向南挺進,直逼深圳。

河南岸緊張起來。解放軍的目標在哪裡?倫敦弄不清底細。於是兩個精銳師,從南洋群島的叢林調到深港邊境;而一封要求增派軍隊駐守深圳河防線的請示,也很快呈遞到英國首相的長桌上。然而,情況突然變化,如滾滾洪流南下的數十萬解放軍,突然停在深圳北面的布吉一帶不走了。

1949年7月11日,毛澤東和周恩來令葉劍英向兩廣縱隊司令員曾生傳達命令:為避免引起邊界衝突和國際糾紛,部隊不再往南。

1949年10月19日,深圳和平解放。

從此,深圳河北岸隸屬於中華人民共和國政府;深圳河南岸隸屬於英國政府下轄的港英政府。

港英一方在河南邊的邊境線上建起了鐵絲網,據守的是精銳的尼泊爾廓爾喀雇傭軍;中方也在深圳河邊設立了檢查崗哨,派遣的是在河北組建的精銳的解放軍公安一○師三○團。

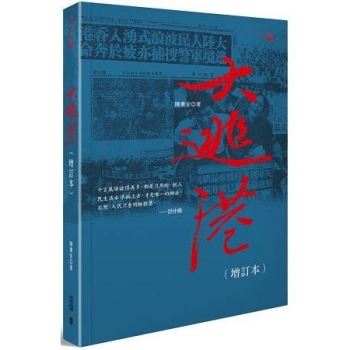

20世紀50年代的羅湖橋頭警備森嚴

據說公安三○團剛來的時候,河邊巡邏的英兵聽見對岸解放軍操純正的北方話,以為是中共主力“四野”到河邊上來了,香港報紙也好一陣的報道,擔心大軍進攻香港,弄得人心惶惶,離港的輪船票曾一度緊張。

依照中英雙方的協定,兩地不再允許自由來往了。但習慣了“大家庭”生活的兩岸農民,尤其那些會纏著哨兵磨嘴吵架的大嬸大嫂們,是不認甚麼鐵絲網和衝鋒槍的;而習慣了在田埂上鳥雀似的飛跑的小孩們,也從來不問腳下踩的是港英的界土還是深圳的界土。

香港報紙登過一張照片:一群深港邊境村落的婦女圍住執槍的英方哨兵,理論要過河,另一群婦女則趁機把粽子從鐵絲網上拋過去。

一開始,邊境上中方與港英方的關係也還不錯。

從鹽田到蛇口,除了沙頭角的一段山路有港英方用鐵製的英國小旗插在路上作標誌外,整個深港邊界不設邊界標誌,人員車輛任意出入。由於從沙頭角到深圳開會要走70里山路,不方便,中方軍人常把軍帽軍服脫了,到港英方搭公共汽車往文錦渡,繞近路進深圳。港英方警察認出,也不加阻攔。

由於深港兩地的農田互為“插花”,上世紀五六十年代,中方曾一度允許給農民辦過界耕作證去港方耕種。並指定了出入路徑:長嶺村的農民通過一條10米長的石橋到香港境內的蓮麻坑村耕作;羅芳村的村民通過河邊的一個檢查哨,到港方的打鼓嶺耕作;黃貝嶺村也有部分田地在打鼓嶺,所以同羅芳村村民同經河邊缺口出入境耕作;赤尾村有田地在港英方馬草龍、落馬洲,所以村民經深圳河邊檢查哨,下船出入境耕作;羅湖村有田地分佈在港英方的羅湖、廖堂村和上水等地,村民經羅湖橋口出入耕作……

這,便是羅湖橋。從民國年間廣九線通車起,由於鐵路經過深圳墟,羅湖橋頭成為大陸通往香港的最後一站。

橋中間的木板上,用紅漆劃出的一道線便是邊境線,也是社會主義陣營和資本主義陣營的分界線:紅線的北邊,站著執槍的中國衛兵;紅線的南邊,站著執槍的大鼻子英國兵。

說起羅湖橋,至少到清代中期,它還只是過河種田的農民用幾株樹搭起來的“樹橋”。清代後期,村人合資修建了石橋。廣九鐵路修建時,中英雙方同意,由著名的鐵路工程師詹天佑設計建造鐵路橋,橋上設立“出境檢查站”。

當時的出境檢查是怎麼回事呢?

20世紀50年代香港明信片上呈現出的深港海關,河上搭起的棚下是兩地交界處。

橋北邊的中方有兩排低矮的平房,十分簡陋,以致你可能誤以為是某個單位的員工宿舍,但那便是代表著堂堂中華民國實施管理出入境事務的“深圳海關”。

當然,平時出入境的中外公民是不多的。“平房海關”面向著羅湖橋,平房中有一個窗口,窗口邊貼有一張白紙,白紙上面有人用毛筆工整地寫了四個字:“出入檢查”。南來北往的旅客,把行李恭恭敬敬放到窗口上,接受中華民國海關人員檢查。

那年頭,細心的檢查員,會在行李上按一按,用生理感應一下包中的藏匿;不細心的,看也不看,舉著一個大大的紅印,在你的證件上“啪”地一聲蓋了,你便可以出境。

相對來說,港英方的檢查要嚴格得多,除了檢查來者的出境證件外,還要檢查行李的重量、皮箱中有沒有攜帶違禁品。

火車過橋則比較麻煩,雙方的火車頭是不能越過那條紅漆分界線的。只能開到紅漆線後,一方把火車頭卸下來,對方在另一頭接上一個車頭,把車拉走。

到了20世紀40年代末期,邊境檢查突然放寬了,幾乎不需要證件就可放人過關,這是因為:在中國大陸一個巨大的政治變化發生了。

1949年,蔣介石被中國共產黨打敗,倉皇退往台灣。出於對新政權中華人民共和國的“害怕”或者“擔心”,成千上萬的不願在共產社會中生活,又來不及隨蔣介石逃到台灣去的大陸百姓,潮水般地湧向羅湖橋,企圖避往香港。

如同一夜漲水,1949年的下半年羅湖橋頭突然變得人山人海,擁擠不堪。據當時香港的報紙記載,最高峰時,每天過境的人數不下十萬。

共產黨政權來得太突然,群眾成千上萬湧來。港英政府手足無措,生怕香港“漲水”。怎麼才又“人道”,又不會“水浸”呢?

港英警方臨時訂了個奇怪的“過橋標準” ── 廣東人可以過,非廣東人則不可以。

港報這樣描述“奇怪的標準”:“難民”們牽兒帶女、大包小箱地到了羅湖橋。先檢查車票,看行李,英方海關人員(不一定是英國人)眼睛瞟過來,看看你的皮膚、長相,判斷一下像不像廣東人。然後問你:“邊度?”(粵語:“去哪裡”)如果你能答得上:“烘公。”(“去香港”)那就是廣東人,讓你過去。要回答不上的,便從隊伍中拉出來,推回到橋那邊去!

我的堂兄陳秉卓,原國民黨的一位軍官,就是這樣被港英方人員從隊伍中拉出來的。

過橋受限制了,一些非廣東籍的“逃難者”便生出另一些路徑來。

這也許就產生出深圳河上最早的偷渡。

我的那位國民黨少校堂兄對我這樣描述了最早的偷渡:

我不會說廣東話,只好離開橋上的隊伍往深圳鎮裡頭走。那時羅湖橋邊上的街道兩邊,都搭著一排排的木板房子,說是旅店,專門接納從內地跑來深圳等候過香港的人。我有個朋友介紹的朋友住在鎮上,他把我領到一間木板房子裡頭,貼著耳朵告訴我,晚上就在這房子裡坐著等,哪兒都別去,會有人來找我的。

中華人民共和國成立前後,逃往香港的人員受到港英方限制。

大約後半夜吧,我看看錶,正是三點,聽見有人用兩個手指頭輕輕敲門。我把門開了一道縫,進來一個三十多歲漁民模樣的人。也不說話 ── 不過說廣東話我也不會懂的,用兩個手指頭在我眼前㨪了一下,然後伸出巴掌,意思是要錢。我按朋友的吩咐,在他手心裡按了兩根金條,他就把手掌朝門外搖了兩下,意思是可以跟他走了。

這簡直就像幹間諜工作的呀。外頭黑黝黝的,甚麼也看不清。我跟著他,經過了一條好像是鋪著石板的街道,又轉了幾道彎,前面便出現了一片蘆葦。穿過蘆葦叢,我便聽見水聲,面前是一條河。我想,這大概就是人家說的深圳河了,好像比現在的河面寬,因為能行船嘛。蘆葦也比現在多很多,都遮得看不清人。

那人在河邊上輕輕拍了一下手掌,蘆葦裡就慢慢穿出一條船來。

那人在我背上趕緊拍了兩拍,意思是叫我快快上船。我上得船去,還想回頭說甚麼感激的話,他已經把船一推,小船便朝香港那邊去了。船一到河中央,撐船的 ── 我這才看清原來是個女人 ── 立起身來告訴我,說我沒事了,因為水是屬港英地界,共產黨沒法抓你了……

我就這樣偷渡到了香港。

中華人民共和國建立初年,政府對於羅湖橋如此“放寬”,究竟是甚麼原因?

這是同當時毛、周對國內形勢的考慮分不開的。

20世紀40年代末,東方社會主義陣營和西方資本主義陣營形成,兩大陣營相互敵視,幾無往來。羅湖橋便成了社會主義陣營極為珍貴的“對外走廊”。

如何充分利用這條“對外走廊”成為毛、周等中共高層領導人不能不考慮的問題。

新中國成立之初,中國大陸財政拮据,糧食、生活物資的供應都趨緊張。軍政人員數目一度突破了900萬,政府要養活的從國民黨政府手中接收過來的舊人員就高達數百萬。另外,一些國民黨軍隊殘餘上山藏匿頑抗,放火,殺害共產黨幹部,嚴重影響新政權的穩定和國內的治安。

讓一些依然留戀蔣介石政府的人出去,既可節省財政開支,又有利於國內秩序。所以,中國政府採取了最體面的做法:從羅湖橋放人。

從1947年到1950年,究竟有多少所謂的“大陸難民”通過“對外走廊”逃到了香港呢?估計總數達200萬人之多。

這些人中,有上海、天津資本家,南京、廣州的達官貴人,有躲避共產黨土改反霸的地主豪紳,更多的是躲避戰火的老百姓和國民黨敗兵。一些著名的資本大亨,像唐炳源、王雲程、榮氏兄弟、邱德根等,就是在這個時期從內地逃到香港的。

20世紀50年代,在香港的調景嶺和摩星嶺的山頭上,曾出現大批數里相連的木屋,據說就是大陸逃港者居住的地方。

後來很長一段時期,“每年10月10日(國民黨政府的雙十節),這裡就變成了青天白日旗的旗海,成為香港的一道特殊的風景”。

想走的,都走啦。少了分飯吃的,倒是好事。新生的國家,換來了一時的安寧。

一、新中國成立初年,中共高層最初的決策

20世紀40年代末,東方社會主義陣營和西方資本主義陣營形成,兩大陣營相互敵視,幾無往來。羅湖橋便成了社會主義陣營極為珍貴的“對外走廊”。

如何充分利用這條“對外走廊”成為毛、周等中共高層領導人不能不考慮的問題。

“咕、咕……”這是海拔214米的深圳牛屋嶺上。撥開密密的亂枝樹葉,我看見一塊不到50平方米的沼澤地。水流,更準確地說是從地下湧出的泉水,在那兒發出輕微的“咕咕”聲……

這便是深圳河 ── 深圳和香港的界河的源頭。

深圳河自梧桐山發源,從東北往西南流入深圳灣,全長37公里,河最寬處75米,最窄處僅為2米,人一躍就可以跳過去。

1898年,中英談判代表簽署《展拓香港界址專條》,把香港新界“租借”給英國,以深圳河作為港英方和中方的分界線。

緊靠著深圳河北岸中方的村鎮有沙頭角、羅芳、徑肚、蓮塘、長嶺、深圳鎮等。

緊靠著深圳河南岸的是香港的沙頭角、蓮麻坑、新屋嶺、老鼠嶺、粉嶺等。兩方陸地接界處有開闊的田野和山地。

深港西端的深圳灣是兩地分界。深圳的最東面是南海,兩方的邊界為大鵬灣的海水。

1949年以前,草深葉密的深圳河邊基本上處於無人管轄的狀態。雖然在深圳鎮邊有一座羅湖橋,法定上它是香港與內地來往的唯一通道,但兩地農民一般不走羅湖橋,他們習慣挽著褲腿,牽著牛、揹著犁越過深圳河,想從哪裡下水就在哪裡下水。沿河兩岸雖然有衛兵巡邏,大都裝作沒看見。

河兩邊的村莊姓氏主要有陳、莊、葉、萬、黃等。沿河兩岸村莊,田地是相互交叉的。也就是說,中方的村莊有田地在港英方;而港英方的村莊也有田地在中方,因而兩地的農民常要過河到對岸去插田割禾。

有時收工晚了,過境的農民便不再回家,就在對方所屬的河邊搭個茅草篷過夜。香港一方,有一個小村叫較寮村,據說就是羅芳村的農民為耕作方便在河對岸建起的。

兩地的人,常是同一個祠堂分出去的,各姓又結親聯姻,常結著親戚。

1949年10月,由陳賡率領的中國人民解放軍在佔領了廣州後向南挺進,直逼深圳。

河南岸緊張起來。解放軍的目標在哪裡?倫敦弄不清底細。於是兩個精銳師,從南洋群島的叢林調到深港邊境;而一封要求增派軍隊駐守深圳河防線的請示,也很快呈遞到英國首相的長桌上。然而,情況突然變化,如滾滾洪流南下的數十萬解放軍,突然停在深圳北面的布吉一帶不走了。

1949年7月11日,毛澤東和周恩來令葉劍英向兩廣縱隊司令員曾生傳達命令:為避免引起邊界衝突和國際糾紛,部隊不再往南。

1949年10月19日,深圳和平解放。

從此,深圳河北岸隸屬於中華人民共和國政府;深圳河南岸隸屬於英國政府下轄的港英政府。

港英一方在河南邊的邊境線上建起了鐵絲網,據守的是精銳的尼泊爾廓爾喀雇傭軍;中方也在深圳河邊設立了檢查崗哨,派遣的是在河北組建的精銳的解放軍公安一○師三○團。

20世紀50年代的羅湖橋頭警備森嚴

據說公安三○團剛來的時候,河邊巡邏的英兵聽見對岸解放軍操純正的北方話,以為是中共主力“四野”到河邊上來了,香港報紙也好一陣的報道,擔心大軍進攻香港,弄得人心惶惶,離港的輪船票曾一度緊張。

依照中英雙方的協定,兩地不再允許自由來往了。但習慣了“大家庭”生活的兩岸農民,尤其那些會纏著哨兵磨嘴吵架的大嬸大嫂們,是不認甚麼鐵絲網和衝鋒槍的;而習慣了在田埂上鳥雀似的飛跑的小孩們,也從來不問腳下踩的是港英的界土還是深圳的界土。

香港報紙登過一張照片:一群深港邊境村落的婦女圍住執槍的英方哨兵,理論要過河,另一群婦女則趁機把粽子從鐵絲網上拋過去。

一開始,邊境上中方與港英方的關係也還不錯。

從鹽田到蛇口,除了沙頭角的一段山路有港英方用鐵製的英國小旗插在路上作標誌外,整個深港邊界不設邊界標誌,人員車輛任意出入。由於從沙頭角到深圳開會要走70里山路,不方便,中方軍人常把軍帽軍服脫了,到港英方搭公共汽車往文錦渡,繞近路進深圳。港英方警察認出,也不加阻攔。

由於深港兩地的農田互為“插花”,上世紀五六十年代,中方曾一度允許給農民辦過界耕作證去港方耕種。並指定了出入路徑:長嶺村的農民通過一條10米長的石橋到香港境內的蓮麻坑村耕作;羅芳村的村民通過河邊的一個檢查哨,到港方的打鼓嶺耕作;黃貝嶺村也有部分田地在打鼓嶺,所以同羅芳村村民同經河邊缺口出入境耕作;赤尾村有田地在港英方馬草龍、落馬洲,所以村民經深圳河邊檢查哨,下船出入境耕作;羅湖村有田地分佈在港英方的羅湖、廖堂村和上水等地,村民經羅湖橋口出入耕作……

這,便是羅湖橋。從民國年間廣九線通車起,由於鐵路經過深圳墟,羅湖橋頭成為大陸通往香港的最後一站。

橋中間的木板上,用紅漆劃出的一道線便是邊境線,也是社會主義陣營和資本主義陣營的分界線:紅線的北邊,站著執槍的中國衛兵;紅線的南邊,站著執槍的大鼻子英國兵。

說起羅湖橋,至少到清代中期,它還只是過河種田的農民用幾株樹搭起來的“樹橋”。清代後期,村人合資修建了石橋。廣九鐵路修建時,中英雙方同意,由著名的鐵路工程師詹天佑設計建造鐵路橋,橋上設立“出境檢查站”。

當時的出境檢查是怎麼回事呢?

20世紀50年代香港明信片上呈現出的深港海關,河上搭起的棚下是兩地交界處。

橋北邊的中方有兩排低矮的平房,十分簡陋,以致你可能誤以為是某個單位的員工宿舍,但那便是代表著堂堂中華民國實施管理出入境事務的“深圳海關”。

當然,平時出入境的中外公民是不多的。“平房海關”面向著羅湖橋,平房中有一個窗口,窗口邊貼有一張白紙,白紙上面有人用毛筆工整地寫了四個字:“出入檢查”。南來北往的旅客,把行李恭恭敬敬放到窗口上,接受中華民國海關人員檢查。

那年頭,細心的檢查員,會在行李上按一按,用生理感應一下包中的藏匿;不細心的,看也不看,舉著一個大大的紅印,在你的證件上“啪”地一聲蓋了,你便可以出境。

相對來說,港英方的檢查要嚴格得多,除了檢查來者的出境證件外,還要檢查行李的重量、皮箱中有沒有攜帶違禁品。

火車過橋則比較麻煩,雙方的火車頭是不能越過那條紅漆分界線的。只能開到紅漆線後,一方把火車頭卸下來,對方在另一頭接上一個車頭,把車拉走。

到了20世紀40年代末期,邊境檢查突然放寬了,幾乎不需要證件就可放人過關,這是因為:在中國大陸一個巨大的政治變化發生了。

1949年,蔣介石被中國共產黨打敗,倉皇退往台灣。出於對新政權中華人民共和國的“害怕”或者“擔心”,成千上萬的不願在共產社會中生活,又來不及隨蔣介石逃到台灣去的大陸百姓,潮水般地湧向羅湖橋,企圖避往香港。

如同一夜漲水,1949年的下半年羅湖橋頭突然變得人山人海,擁擠不堪。據當時香港的報紙記載,最高峰時,每天過境的人數不下十萬。

共產黨政權來得太突然,群眾成千上萬湧來。港英政府手足無措,生怕香港“漲水”。怎麼才又“人道”,又不會“水浸”呢?

港英警方臨時訂了個奇怪的“過橋標準” ── 廣東人可以過,非廣東人則不可以。

港報這樣描述“奇怪的標準”:“難民”們牽兒帶女、大包小箱地到了羅湖橋。先檢查車票,看行李,英方海關人員(不一定是英國人)眼睛瞟過來,看看你的皮膚、長相,判斷一下像不像廣東人。然後問你:“邊度?”(粵語:“去哪裡”)如果你能答得上:“烘公。”(“去香港”)那就是廣東人,讓你過去。要回答不上的,便從隊伍中拉出來,推回到橋那邊去!

我的堂兄陳秉卓,原國民黨的一位軍官,就是這樣被港英方人員從隊伍中拉出來的。

過橋受限制了,一些非廣東籍的“逃難者”便生出另一些路徑來。

這也許就產生出深圳河上最早的偷渡。

我的那位國民黨少校堂兄對我這樣描述了最早的偷渡:

我不會說廣東話,只好離開橋上的隊伍往深圳鎮裡頭走。那時羅湖橋邊上的街道兩邊,都搭著一排排的木板房子,說是旅店,專門接納從內地跑來深圳等候過香港的人。我有個朋友介紹的朋友住在鎮上,他把我領到一間木板房子裡頭,貼著耳朵告訴我,晚上就在這房子裡坐著等,哪兒都別去,會有人來找我的。

中華人民共和國成立前後,逃往香港的人員受到港英方限制。

大約後半夜吧,我看看錶,正是三點,聽見有人用兩個手指頭輕輕敲門。我把門開了一道縫,進來一個三十多歲漁民模樣的人。也不說話 ── 不過說廣東話我也不會懂的,用兩個手指頭在我眼前㨪了一下,然後伸出巴掌,意思是要錢。我按朋友的吩咐,在他手心裡按了兩根金條,他就把手掌朝門外搖了兩下,意思是可以跟他走了。

這簡直就像幹間諜工作的呀。外頭黑黝黝的,甚麼也看不清。我跟著他,經過了一條好像是鋪著石板的街道,又轉了幾道彎,前面便出現了一片蘆葦。穿過蘆葦叢,我便聽見水聲,面前是一條河。我想,這大概就是人家說的深圳河了,好像比現在的河面寬,因為能行船嘛。蘆葦也比現在多很多,都遮得看不清人。

那人在河邊上輕輕拍了一下手掌,蘆葦裡就慢慢穿出一條船來。

那人在我背上趕緊拍了兩拍,意思是叫我快快上船。我上得船去,還想回頭說甚麼感激的話,他已經把船一推,小船便朝香港那邊去了。船一到河中央,撐船的 ── 我這才看清原來是個女人 ── 立起身來告訴我,說我沒事了,因為水是屬港英地界,共產黨沒法抓你了……

我就這樣偷渡到了香港。

中華人民共和國建立初年,政府對於羅湖橋如此“放寬”,究竟是甚麼原因?

這是同當時毛、周對國內形勢的考慮分不開的。

20世紀40年代末,東方社會主義陣營和西方資本主義陣營形成,兩大陣營相互敵視,幾無往來。羅湖橋便成了社會主義陣營極為珍貴的“對外走廊”。

如何充分利用這條“對外走廊”成為毛、周等中共高層領導人不能不考慮的問題。

新中國成立之初,中國大陸財政拮据,糧食、生活物資的供應都趨緊張。軍政人員數目一度突破了900萬,政府要養活的從國民黨政府手中接收過來的舊人員就高達數百萬。另外,一些國民黨軍隊殘餘上山藏匿頑抗,放火,殺害共產黨幹部,嚴重影響新政權的穩定和國內的治安。

讓一些依然留戀蔣介石政府的人出去,既可節省財政開支,又有利於國內秩序。所以,中國政府採取了最體面的做法:從羅湖橋放人。

從1947年到1950年,究竟有多少所謂的“大陸難民”通過“對外走廊”逃到了香港呢?估計總數達200萬人之多。

這些人中,有上海、天津資本家,南京、廣州的達官貴人,有躲避共產黨土改反霸的地主豪紳,更多的是躲避戰火的老百姓和國民黨敗兵。一些著名的資本大亨,像唐炳源、王雲程、榮氏兄弟、邱德根等,就是在這個時期從內地逃到香港的。

20世紀50年代,在香港的調景嶺和摩星嶺的山頭上,曾出現大批數里相連的木屋,據說就是大陸逃港者居住的地方。

後來很長一段時期,“每年10月10日(國民黨政府的雙十節),這裡就變成了青天白日旗的旗海,成為香港的一道特殊的風景”。

想走的,都走啦。少了分飯吃的,倒是好事。新生的國家,換來了一時的安寧。