#日本橋(中央區)1957 年4 月5 日

#日本橋(中央區)1959 年4 月18 日

#日本橋上正在施工的首都高速道路(中央區)1963 年1 月24 日

1957 年拍攝的照片裡矗立著代表東海道起點的路燈(東京市道路元標),附近沒有其他較高的建築物。這座路燈是一項重要的基準點,用來測量與東京之間的距離。

而在1959 年拍攝的照片中,路燈對面開始出現高於它的建築物,雖然橋梁和身為東京公路原點的路燈都沒有變化,卻能感受到周遭正在急速變遷。到了1963 年的照片裡,可以看見從西邊蓋過來、呈灰色的首都高速道路開始威脅到路燈的存在,不難想像在不久的將來,整座路燈將完全被遮蔽。時值東京奧運開幕前夕,行駛在都內道路與高速公路上的汽車及卡車逐年暴增,雖然代表東京起始點的路燈依舊健在,不過很快就會被首都高速道路給吞噬了。

如今被縱橫交錯的高速公路盤據的日本橋,真的是東京中心市街的理想樣貌嗎?作為東京奧運建設的項目之一,政府計劃針對日本橋附近的首都高速道路進行地下化,如此一來,日本橋這座橋梁將會重見天日,身為東京中心暨起點的路燈也會變得比現在更加耀眼──不過這項計畫真的會實現嗎?

#銀座四丁目十字路口(中央區)1959 年6 月28 日

來到日本以後,讓我印象特別深刻的,是東京都心洋溢著大都會特有的活力。在東京──尤其是人滿為患的銀座──每個星期天都會被購物人潮擠得水洩不通,夜裡則會亮起一盞盞霓虹燈,人們齊聚一堂尋歡作樂,堪稱活力十足且魅力四射。在我剛來日本的那個年代,美國的人口都外移到能夠保有停車位的郊區,商店、餐廳以及電影院等娛樂設施為了取得附設停車場的寬廣空間也都搬到了郊外,人們下班之後同樣會回到位於郊區的家,於是50 年代的美國逐漸失去了都市應有的活力。或許是因為這樣,東京──尤其是銀座、日本橋一帶的繁華光景,在我眼中顯得特別新鮮且充滿魅力。

#在靜岡站觀賞試運轉的民眾(靜岡縣靜岡市)1964 年7 月25 日

新幹線在通車之前首次招待一般民眾試乘時,我也受到了邀請,因此帶著太太以及從加州來的友人前往豐橋參加。由於當時軌道還不太穩定,所以國鐵方面也相當謹慎,從東京開到新大阪總共花了十六個小時,甚至連在來線都比它快。不過,國鐵後來一邊評估安全性,一邊慢慢提升速度,最後成功將原訂四小時到新大阪的車程縮短了一個小時,變成三小時。

這趟招待一般民眾試乘的班次所行駛的新設鐵軌會高於靜岡站東海道線上方的陸橋,得知消息的當地居民為了一睹夢幻的高速列車──新幹線的風采而聚集在橋上的模樣讓我印象深刻,而這張照片正是當時的情景。

#學習院下(豐島區)1957 年2 月12 日

有個小朋友把耳朵貼在鐵軌上,不知道現在的小孩還會不會玩這樣的遊戲。這張照片拍攝於現在的荒川線,當時孩子們可以任意走到軌道上,但往往因為太危險而被大人制止。日本的電車是靠左行駛的,所以後方的列車當然已經通過孩子們站的地方逐漸遠去,但由於許多歐洲國家與北美洲的電車都是靠右行駛,因此這些國家的居民要是看到這張照片八成會捏一把冷汗吧。

#川崎市區(神奈川縣)1956 年6 月15 日

第一次坐上京急電車時,我就覺得它加速的時間很短,這樣的感覺至今沒變。當時即使在鐵道沿線,橫濱南側也還是一片農村風景,川崎卻已經是人潮熙來攘往的大都會了。

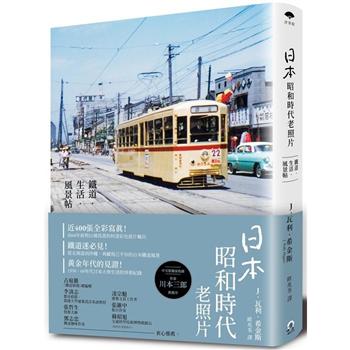

#永樂町(靜岡縣)1957 年4 月16 日

在日本的偏鄉小鎮,路面電車和鐵道的誕生,可說是由當時領先汽車製造技術的鐵路技術所促成的。為了讓公車及卡車成為主要的運輸方式,除了製造技術以外,還必須在道路鋪設柏油,然而路面電車卻不需要鋪柏油。這種整建道路與汽車普及化的潮流在1950 年代後期席捲日本,因此我目睹了許多(幸好不是全部)撐不下去的路面電車被汽車取代。這張照片是我在為數眾多的路面電車照當中特別喜歡的一張,鐵道與國道1 號在不遠處的袋井交會。當時無論要就近走走,還是要從袋井搭乘國鐵遠行,路面電車都是不可或缺且理所當然支持著小鎮居民生活的代步工具。

#奈良夢幻樂園(奈良縣)1962 年11 月23 日

這座位於奈良的夢幻樂園有「叢林巡航」以及衝下山坡的小型雲霄飛車等遊樂設施,與加州迪士尼樂園的設施非常相似。我當年去玩的時候,還以為他們取得了原創者的授權而做了複製品,直到看到報導,才知道迪士尼對他們擅自抄襲的行為大為光火。

#箱根 十國峠(靜岡縣)1960 年1 月31 日

照片右下角的黑色轎車是我的車。我在1957 年結束了在日本的第一份工作,回到美

國後買了第一輛車,畢竟當時作夢都沒想到自己會在一年後重返日本,為了方便代步,才買下這部以當時的美國車來說算是相當小巧的車。因為覺得賣掉也不太妥當,所以後來就帶著它一起回到日本就職。眾所皆知,美國是靠右行駛,因此在日本開車需要花點時間習慣,話雖如此,我也的確開著這輛車跑遍了日本各地。

#萬倉(山口縣)1959 年9 月19 日

攝於已經不存在的船木鐵道萬倉站。自從部分軌道在1944 年廢線以後,萬倉站便成了終點站,而最後9.7 公里的軌道也在1961 年11月正式廢線。為了換車,我徒步走了1.2 公里前往下一站伏附,因為那裡有車掌在售票,而且只要在西宇部站不出站直接換乘JNR(國鐵),就能把車掌販售的珍貴車票帶回家,所以只是走個一站根本不算什麼。順帶一提,我至今仍珍藏著當時小心翼翼帶回來的車票。

#琴平附近(香川縣)1957 年5 月8 日

即使得到了兩個月的休假,心想這段旅程應該是自己最後一趟日本國內旅遊時,我依舊對一般的觀光景點興趣缺缺。雖然知道金毘羅宮(金刀比羅宮)是一座擁有超長階梯的神社,我卻不打算親自爬上去一探究竟。之所以會前往金毘羅宮,是因為對這座大神社附近的國鐵(土讚線)、琴鐵(高松琴平電氣鐵道)以及琴參路面電車(琴平參宮電鐵)三條鐵道感興趣。而當時正打算找個好地方拍攝琴參路面電車的我偶然按下了快門,幸運地拍到了照片中的讚岐富士(飯野山)。

#澀谷

澀谷的確一直都處於施工狀態,但說起來,東京就是這樣的地方。無論是結婚當初住在初台時,還是後來搬到世田谷以後,我都常和太太一起到澀谷站的東急百貨東橫店購買園藝用品。百貨公司附近的餐廳琳瑯滿目,而我們最喜歡且經常光顧的,是位於中央街入口附近一間名叫「松川」的鰻魚飯館。松川至今屹立不搖,但是當年的其他店鋪幾乎都已不見蹤影──東京就是一個這樣的地方啊!

#長崎

我在一九五九年和一九六四年分別造訪過長崎,這是一座充滿魅力的城市,或許是因為長期以來與海外各國交流,當時的長崎有一種獨特的氛圍。其實在一九五三年左右,有一位住在佐世保的美國鐵道迷曾頻繁造訪長崎,並將關於長崎電車的文章投稿到美國的鐵道雜誌。我在赴日以前便拜讀過這本雜誌,所以原本就對長崎有一定程度的了解。

無論是對那位住在佐世保的美國人還是對我來說,長崎的一大魅力便是從當時就在市區奔馳的路面電車,然而路面電車在那個年代遍布各地,因此對大多數的日本觀光客來說或許並不是太稀奇的交通工具。不過在日本各大都市的路面電車幾近全數廢線的現在,長崎所保存下來的路面電車儼然成為這座城市的象徵。

#屋久島

我前往屋久島的主要目的是為了參觀砍伐屋久杉的作業(請參考第二七三、二八四頁)。當時除了我和太太,還有一位在國鐵服務且一直都對伐木很有興趣的朋友,我們三人一起踏上旅途。

當我跟朋友說要去屋久島後,他告訴我那裡住著兩萬名居民,還有跟居民人數一樣多的屋久鹿及獼猴。而我想參觀伐木作業的原因,是為了一睹將屋久杉運到海邊的特殊軌道。雖然這條軌道並未開放一般民眾搭乘,但是透過特別的安排,他們同意讓我們搭到營林署所在的小杉谷聚落。

當時的屋久島幾乎都還沒有觀光化,會來這裡的只有年輕的登山客等特定族群。雖然沒有豪華餐點或時髦設施,但在為期兩週的九州之旅當中,屋久島依然是讓我印象最深的地方。

#沖繩

我去過沖繩的次數多不勝數。還在美軍服務的時候,就經常基於各式各樣的工作需求前往沖繩,從來沒有一次是自掏腰包。提到沖繩,現代人或許會聯想到豪華的渡假村,然而當時這裡給我的印象卻是即使在日本國內也受到隔離,還需要好些時日才能復興。雖然東京同樣受到毀滅性的打擊,沖繩卻因為地面戰而殘破不堪,即使重建工作一直緩慢地進行,速度依然比不上東京這些本土地區。

日本的交通系統採英國制,因此無論電車或汽車都是靠左行駛,這點與世界各國有很大的差別,因為中國、多數歐洲國家以及美國都是靠右行駛。

駐日美軍並沒有把日本的英式交通系統改成靠右行駛,唯一例外的地方只有沖繩。被美軍佔領的沖繩規定靠右行駛,應該是因為當初還不確定這裡將來會不會還給日本。除此之外,大多數的當地居民都沒有自用車,或許也是易於轉換成靠右行駛的原因之一,加上沖繩的地形屬於島嶼,因此也不用擔心會像瑞典和挪威那樣,在跨越國境時因為行駛方向改變而造成駕駛混亂。在那之後,我想很多人依舊對沖繩在回歸六年後的一九七八年七月三十日,一夜之間從靠右行駛改成靠左行駛的事(即七三○運動)記憶猶新。

#專欄:晒棉被和衣服的風景

大家會在放晴的時候把棉被和衣服晒在室外,我則會在天氣晴朗的時候外出攝影,結果照片裡不管怎樣都會有衣服或棉被入鏡,但這就是日本人的日常生活,可說司空見慣。

美國的鐵軌和住家之間不像日本這麼靠近,因此就算要在柵欄上晒東西,也是晒在自家的柵欄。可是日本既沒有足夠的空間,鐵道和住家又靠得很近,所以才會這般物盡其用。日本人將土地利用得非常徹底。一九五七年六月,回美國的我在從華盛頓前往紐約途中,還因為看見鐵軌與馬路之間完全不作任何利用的大片土地而嚇了一跳。從珍惜寸土寸金的國家回到祖國以後,我總忍不住驚訝美國人這麼浪費土地。