1她嫁給了三民主義

在張敏之負責的訓練班裡,王培五的成績很好,教官張敏之頒獎給她,獎品就是《三民主義》與《建國大綱》這兩本書。結婚後,王培五常開玩笑說:「我嫁給了三民主義。」

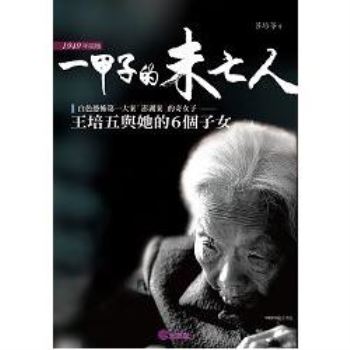

二○○七年的冬天,一百歲的王培五坐在美國拉斯維加斯(Las Vegas)家中的客廳,對著攝影機朗聲說著:「我是張敏之的未亡人王培五。每年登泰山而小天下。」出生於中國山東省泰山附近的一百歲人瑞,說著說著就大笑了起來。這天,台灣的公共電視要採訪她,關於一九四九年山東流亡學生在澎湖的冤案。

打從一九四九年十二月十一日那天開始,王培五就被冠上「未亡人」的身分,算來已超過半世紀了。她稱自己是未亡人,這原本是中國舊社會女性對自己在社會上身分的定位,看似平常,但出於她嘴裡,卻多了老頑童嘲謔的味道。怎麼說呢?

王培五出生於百年前的中國,卻沒有同年紀女性纏足後的三寸金蓮,她向父母強烈主張要到北京讀大學、談戀愛,甚至拒絕父母為她挑選的婚姻對象,是個思想和行動都很新潮的女性。後來因為政治冤案,她成了寡婦,獨自帶著六個小孩,在南台灣的屏東萬丹、潮州,以及台南縣的善化和台南市「討生活」。

「討生活」這個字眼看來卑微,卻是王培五的真實經歷。雖然她拿著國立師範大學(北京)英文系畢業的文憑在中學擔任教員,卻得低頭忍辱、咬緊牙關過日子。因為她的先生,前煙台聯中校長張敏之,在一九四九年以匪諜罪名被槍斃後,王培五和她的六個孩子,一家七口孤兒寡母,全都成了「匪眷」,她們在台灣四顧茫然,尋無容身之處,只能到屏東縣鄉下的萬丹中學去教書。

在萬丹的日子十分煎熬,颱風來的時候,破房子的屋頂被吹走了,一家七口溼答答地坐等天亮;颱風走了,孩子們在門口撿死掉的麻雀烤「鳥仔巴」,高興加菜了!沒有錢買牙膏,就用鹽巴洗嘴搓一搓,反正牙刷也只有一把,七個人一起用!

不過艱難的日子中也有令人驚訝的「神蹟」:調皮的大兒子因為偷了一根甘蔗,地主拿鐮刀追趕,結果地主竟活生生被雷劈倒;在台北讀書的大女兒感染肺結核,休學回家,才兩間紙拉門房間的陋室,一家人誰也沒有被傳染,通通健康平安。

王培五帶著六個小孩不管搬到哪裡,第一個上門的永遠都是查戶口的管區警察。永遠常伴左右的情治人員,不但說話刺激她,試探她有沒有「謀反」的意圖,還找「職業學生」監視她的兒子。她的兒子都經歷過「不得不猜忌別人」的痛苦:我的同學是真的對我好,還是在監視我?

於是王培五「堅持」:每個孩子都要升學、然後出國重獲新生。她在那個年代就知道做「虎媽」,只是這個「虎媽」從不疾言厲色打罵小孩,她的「虎」在於「堅持」。在物質與精神都艱難的日子中,「堅持」樂觀、「堅持」學習、「堅持」沉默。她的六個小孩,四個唸台大,拿博士、當醫生。

第一個小孩出國,由黨國五大老聯署、副總統陳誠下條子「有條件放人」。直到一九六九年,小孩都出國念書、工作之後,她才從台北建國中學退休離開台灣。

有趣的是,她的十三個孫子,嫁娶對象幾乎都不是華人。在她一○六歲的生日宴上,許多洋面孔喊她祖母、曾祖母,對照她在北京師範畢業證書上穿著高領旗袍,瀏海齊眉的照片,還有先生張敏之復旦大學畢業穿著中山裝的照片,這對夫妻歷經上個世紀動盪中國的炮火煙硝,也經歷過台灣白色恐怖時期的血腥肅殺,他們是中國和台灣歷史的一部分,最後全溶入了汪洋萬里之外的另一個國度。

她是王培五,前山東煙台聯中校長張敏之「一甲子的未亡人」。

濟寧是個內陸城市,在山東省的西邊,城內湖泊、小溪遍佈,素來有「江北小蘇州」的美譽。濟寧城南有個大湖叫南陽湖,這湖可重要了,從南洋湖以南,連接洪澤湖、高郵湖,過長江通達太湖,最後抵達浙江省的杭州。

從濟寧往北過黃河,經河北省的德州、滄州、天津,到北京,這路線就是從隋唐時代開鑿的「大運河」,之後不管如何改朝換代,每朝天子都要整修擴建。靠著這條「大運河」,富庶江南的米、糖、絲綢、瓷器等物資,才能往北輸送。濟寧除了因為漕運成了繁華富庶的城市,在中國歷史上更有著重要的位置︰孔子、孟子、顏回和曾子,都是濟寧人,濟寧可說是儒家的發源地。

王培五的家,就在濟寧城的南邊靠運河的地方。家裡世代做瓷器的生意,沿著大運河南下長江,到達江西的景德鎮。王家是濟寧的富商。王培五的幾個兄弟,每個人都有自己獨立的一個院落,她的學生高慕君回憶起王家的建築,讚嘆說︐「房子很大,有很深的院子」。

王培五是王家的第二個女兒,她的侄子王長仁記得,「她從小就很聰明,所以爺爺、奶奶都叫她『能能』。」 另一個姪子王同生說,「我聽母親說過,如果她快回來了,奶奶很高興,一直說『二能能』要回來啦!奶奶很疼這個聰明又有主見的女兒。」

王家在日軍佔據華北時,並沒有吃太多苦頭,他們像一般富商那樣,只要繳交高額的稅賦,就能換取平安過日子。王培五的父親去世後,媽媽和教友捐錢給天主教會蓋了一所「中西中學」(現濟寧市第一中學東校區),高慕君就是中西中學的學生。

王培五沒讀過小學,當時很多大戶人家對女子教育的標準,只要能讀書識字即可。王培五小時候由媽媽自己教育,唸了百家姓、三字經、千字文、朱子家訓、女兒經、弟子規、雜字本等私塾教科書,每天媽媽要午睡前,王培五就背段書給媽媽考核。

幾年下來,媽媽認為這個女兒資質不錯,不出外唸書太可惜,雖然王培五的爸爸反對,媽媽卻很堅持。十五歲那年,王家的「二能能」終於到了泰安。泰安距離濟寧只有一百多公里,那裡有一所基督教美以美教會辦的德貞女子中學。泰安不是一個大城市,但泰安城北邊的「泰山」就大有名氣了,泰山是中國五嶽之首,秦始皇封禪之地。昔日「孔子登泰山而小天下」,就是叫人要見多識廣,心胸開闊。

王培五在泰安讀書時,老師常帶她們去登泰山,青春少女在當時家國動盪的氛圍下,很有報國救世的胸襟,尤其是在學校裡,眼睜睜看著平日深受學生敬重的訓導主任被日軍架走,更是熱血沸騰。也因此在深感亡國末路時,她愛上了到泰安演講的三民主義巡迴教官——張敏之。

女人一輩子的命運,大概都和愛情有關。

王培五與張敏之名為師生,實際上年齡只差兩歲。張敏之是山東牟平人,牟平屬於煙台市。張家做小生意,所以張敏之從小養成儉樸生活的習慣;結婚以後太太在餐桌上預備的菜餚豐盛一點,先生就不以為然。

一九二三年,十六歲的張敏之進入先志中學唸書,一年四季穿的就是一件褪色的藍布長衫,天氣熱時就單穿,天冷時裡面也只多夾一層棉花,腳上的布鞋還都是母親親手縫製的。嫁給張敏之,王培五一生的命運自此翻轉,從千金小姐變成勤儉持家的校長夫人,最後不幸變成落難的寡婦。而影響張敏之命運的關鍵,就在先志中學。

先志中學位於煙台,一九二二年創校,是山東聞人于洪起(字範亭)為了培育新時代的知識分子而創辦的學校。于洪起是第一任校長,不過實際負責校務的是教務主任崔唯吾。

一九一九年,第一次世界大戰結束後,列強在巴黎開會,把原本德國在山東的租界權益轉讓給日本。由於北洋政府無能捍衛中國的權益,北京青年就在五月四日走上街頭高喊「外爭國權、內除國賊」,更加熾熱了一連串追隨「德先生(民主)與賽先生(科學)」的新文化運動。

當時,崔唯吾是濟南第一師範的學生會代表,同時也被推派為山東省學生總代表到上海開會,還跟孫中山見了一面。崔唯吾在一九二○年考上北京師範大學博物部,第二年加入國民黨,他到先志中學教書,最重要的任務就是要栽培學生、吸收黨員。

在先志中學,崔唯吾吸收了一個好學生張敏之。張敏之和他的老師崔唯吾一樣,在先志中學的學生自治會表現很活躍。一九二七年,張敏之中學畢業後,在崔唯吾的推薦之下,由國民黨山東省黨部送到南京,報考國民黨中央黨務學校(今政治大學)。這個學校當時成立的目的是要培育黨務人才,完成北伐的軍政使命。

一九二八年國民革命軍北伐到了山東省會濟南,日軍聲稱國民革命軍對濟南城內的日僑燒殺擄虐,為了報復,日軍在濟南殺了中國軍民六千多人,史稱「五三慘案」。慘案發生後,山東省政府遷到泰安,國民黨山東省黨部為宣傳三民主義,開設了「黨義教育訓練班」,張敏之是訓練班的教官,而王培五是訓練班的學生。那個年代,許多青年男女在大時代激情的催化下,成就了一段段的愛情。

張敏之的恩師崔唯吾和他的夫人張志安(時為濟南女子師範學生代表,曾任國大代表)因為「五四運動」相識相戀,結婚後生了一個女兒取名崔玖(婦產科醫師,致力中西醫學整合),取五加四等於九之意。而張敏之和王培五則是在「五三」的震盪中,被命運推擠到一塊。這年,王培五只有十九歲,而張敏之也才二十一歲。

這段發展在泰山腳下的戀情很浪漫,兩人結伴遍遊泰山,遙想孔孟的經世濟國大業;還一起到煙台看海,讓成長於內陸的年輕女子豁然心胸開朗,瞭然天下之大。

在私底下相處的小確幸裡,張敏之不再是嚴肅不苟言笑的教官,他會對心愛的女孩唱歌,「好時光像水一般不斷流,春來不久要歸去,水也不能留。別恨離愁賦予落花流水共幽幽。」

張敏之和王培五的師生戀情,就算在現代也不免被人評價兩句,更何況是一九二○年代的中國。王培五承受了極大的壓力,雖然她念書的德貞女中是洋學堂,但卻是很保守的教會學校,外籍教師責罵王培五年輕不懂事,將來一定吃虧後悔;校長還警告王家,不要讓女兒和「大兵」在一起。

兩心相許的戀愛不被祝福,鬱悶的張敏之苦中作樂,用唱歌表白心情,「小妹妹,不要妳的金;小妹妹,不要妳的銀。只要妳的心啊!妳的心!」王培五無法在德貞女中繼續念書,轉學到濟寧第七中學,完成高三最後一年的學業。

雖然不被祝福,但兩人的感情還是明確穩定地發展,不過,兩人世界以外的國家大局,卻令張敏之沮喪失望。國共兩黨不斷的內鬥,再加上黨內人事的腐敗,張敏之決定要離開黨務工作。他在「黨義教育訓練班」結束後,又主持了一段時間的「黨務訓練班」,之後考取了上海復旦大學經濟系二年級,他認為經濟是富國強兵的底子,也鼓勵王培五繼續升學。

但王培五中學畢業已經十九歲了,年紀這麼大了還要唸書?王培五的爸爸堅持女兒該嫁人了!他不顧女兒反對,自作主張替女兒談婚事,結果媒人帶了一位富商子弟上門求親,王培五不但斷然拒絕,還把媒人給轟了出去!

爸爸對女兒的叛逆感到失望,但是王培五的大哥思想開明,他全力支持妹妹的決定,王家大哥對張敏之很欣賞,王培五的侄子王同生這麼回憶,「我父親對我二姑夫特別好,說他很聰明,很能幹,有抱負,最重要的是肚子裡有學問。」王家大哥不但支持妹妹的戀愛,而且勸爸爸讓妹妹到北京唸大學,老爸爸敵不過孩子們的聯合陣線,終於點頭讓女兒展翅高飛。

為了勘察環境,張敏之陪著女朋友到北京走一趟,這趟旅程讓王培五下定決心:非張敏之不嫁!半個世紀以後,王培五告訴她的二兒子張彪,「爸爸陪著我從家裡到北京,在濟南,我們誤了到北京的火車,孤男寡女只好在旅館過了一夜,但你爸爸始終以禮相待,沒有做甚麼不禮貌的事情。從那一天開始,我就決定一定要嫁這個人,因為他是正人君子。」

王培五到北京考試有兩個目標,一個是北京的國立師範大學,一個是燕京大學。王培五原本最屬意燕京大學(一九五二年停辦,校舍由北京大學接收),因為燕京是由美、英兩國的基督教會合辦的學校,其中包括了美以美教會,就是創辦泰安貞德女子中學的教會。不過,「當她要去考燕京時,竟下起了大雨,她在半路滑倒了,筆墨掉了一地,沒法應考,只好選了北師大,結果就錄取了。」王培五的大女兒張磊說。

這場大雨或許是上帝特意的安排,祂已經為祂在地上的女兒,預備了未來人生道路上的資糧。師範大學英文系的文憑和人脈,是王培五不幸變成政治寡婦以後,賴以餬口謀生的重要工具。

王培五在北京待了六年,前兩年是預科,後四年是大學部的正式課程。那個年代窮學生很多,不過王培五的日子可不是這麼過的。二兒子張彪說,「她的大哥是做生意的,每一次到北京去,就給她留幾十塊錢,那時候一個月兩塊錢就可以過得很好,因此她的錢是花不完的。」

在北京,王培五的日子過得順心暢快,「母親不但學了鋼琴,還參加歌詠隊,她唱女高音,後來在教會裡也都是詩班成員,聲音很好的。」大女兒張磊說。

女大學生的身分代表著摩登新女性的魅力,王培五身邊不乏男同學對她獻殷勤,但是她情貞意堅,縱使與張敏之南北遙隔,感情卻依然熾熱沸騰。一九三一年,兩個人決定結婚了,二十二歲的王培五回濟寧告訴爸媽要嫁給張敏之,張敏之也趕回牟平稟告父母要娶王培五。但是,這一對才子佳人卻得不到雙方家長的祝福:王家怕女兒嫁過去受委屈,張家覺得高攀不起。

怎麼辦呢?但是張敏之已經二十四歲了,娶個高攀不起的媳婦,總好過兒子不娶媳婦吧?於是張家兩老從山東省東邊靠海的煙台,迢迢千里趕到山東省西邊的濟寧去拜訪王家,大女兒張磊聽媽媽說過這段往事,「我的祖父祖母認為張家很窮,王家卻很有錢,自己配不上。但母親卻堅持,我愛的是這個人,其他的都不重要。」這婚事在新娘的堅持下,成了!

在張敏之負責的訓練班裡,王培五的成績很好,教官張敏之頒獎給她,獎品就是《三民主義》與《建國大綱》這兩本書。後來兩人感情升溫, 論及婚嫁,張敏之對王培五說,「我很窮,沒有什麼聘禮,當獎品的那兩本書,就算是我的聘禮吧!」王培五回說,「我家雖有錢,但我也不會帶什麼貴重的嫁妝,我自己就是無價的活嫁妝。」後來王培五常開玩笑說︰「我嫁給了三民主義。」

這兩個人的婚宴設在濟南火車站前面的旅館,就是現在濟南火車站前面的「山東賓館」舊址。王培五姪子王長仁參加了那場婚禮,「我記得他們結婚那天,二姑夫從煙台帶來了兩筐蘋果,我記得很清楚,就像兩天前剛發生的一樣。」煙台蘋果向來以色澤鮮豔,香甜多汁聞名,張敏之家鄉牟平縣,更是煙台蘋果的重要產區。張家帶著兩筐蘋果來,很有做親家的誠意。

婚宴結束以後,王培五和張敏之依舊是一南一北,一個在上海、一個在北京,他們分隔兩地就學,只有在放長假的時候,其中一個人坐上好幾天的火車去探望對方。結婚後的王培五給自己改了名字,其實她原來的閨名叫「王沛蘭」,婚後改成「王培吾」,取自立自強,自我期許改造的意思。到台灣後為了避禍,再取諧音改為「培五」。

一九三五年,王培五從北京師範大學畢業了,畢業證書上瀏海齊眉的照片,還是清純女大學生的樣子,不過這時王培五已經當媽媽了。就在這一年的三月五號,她在北京協和醫院生下長女張磊。

在張敏之負責的訓練班裡,王培五的成績很好,教官張敏之頒獎給她,獎品就是《三民主義》與《建國大綱》這兩本書。結婚後,王培五常開玩笑說:「我嫁給了三民主義。」

二○○七年的冬天,一百歲的王培五坐在美國拉斯維加斯(Las Vegas)家中的客廳,對著攝影機朗聲說著:「我是張敏之的未亡人王培五。每年登泰山而小天下。」出生於中國山東省泰山附近的一百歲人瑞,說著說著就大笑了起來。這天,台灣的公共電視要採訪她,關於一九四九年山東流亡學生在澎湖的冤案。

打從一九四九年十二月十一日那天開始,王培五就被冠上「未亡人」的身分,算來已超過半世紀了。她稱自己是未亡人,這原本是中國舊社會女性對自己在社會上身分的定位,看似平常,但出於她嘴裡,卻多了老頑童嘲謔的味道。怎麼說呢?

王培五出生於百年前的中國,卻沒有同年紀女性纏足後的三寸金蓮,她向父母強烈主張要到北京讀大學、談戀愛,甚至拒絕父母為她挑選的婚姻對象,是個思想和行動都很新潮的女性。後來因為政治冤案,她成了寡婦,獨自帶著六個小孩,在南台灣的屏東萬丹、潮州,以及台南縣的善化和台南市「討生活」。

「討生活」這個字眼看來卑微,卻是王培五的真實經歷。雖然她拿著國立師範大學(北京)英文系畢業的文憑在中學擔任教員,卻得低頭忍辱、咬緊牙關過日子。因為她的先生,前煙台聯中校長張敏之,在一九四九年以匪諜罪名被槍斃後,王培五和她的六個孩子,一家七口孤兒寡母,全都成了「匪眷」,她們在台灣四顧茫然,尋無容身之處,只能到屏東縣鄉下的萬丹中學去教書。

在萬丹的日子十分煎熬,颱風來的時候,破房子的屋頂被吹走了,一家七口溼答答地坐等天亮;颱風走了,孩子們在門口撿死掉的麻雀烤「鳥仔巴」,高興加菜了!沒有錢買牙膏,就用鹽巴洗嘴搓一搓,反正牙刷也只有一把,七個人一起用!

不過艱難的日子中也有令人驚訝的「神蹟」:調皮的大兒子因為偷了一根甘蔗,地主拿鐮刀追趕,結果地主竟活生生被雷劈倒;在台北讀書的大女兒感染肺結核,休學回家,才兩間紙拉門房間的陋室,一家人誰也沒有被傳染,通通健康平安。

王培五帶著六個小孩不管搬到哪裡,第一個上門的永遠都是查戶口的管區警察。永遠常伴左右的情治人員,不但說話刺激她,試探她有沒有「謀反」的意圖,還找「職業學生」監視她的兒子。她的兒子都經歷過「不得不猜忌別人」的痛苦:我的同學是真的對我好,還是在監視我?

於是王培五「堅持」:每個孩子都要升學、然後出國重獲新生。她在那個年代就知道做「虎媽」,只是這個「虎媽」從不疾言厲色打罵小孩,她的「虎」在於「堅持」。在物質與精神都艱難的日子中,「堅持」樂觀、「堅持」學習、「堅持」沉默。她的六個小孩,四個唸台大,拿博士、當醫生。

第一個小孩出國,由黨國五大老聯署、副總統陳誠下條子「有條件放人」。直到一九六九年,小孩都出國念書、工作之後,她才從台北建國中學退休離開台灣。

有趣的是,她的十三個孫子,嫁娶對象幾乎都不是華人。在她一○六歲的生日宴上,許多洋面孔喊她祖母、曾祖母,對照她在北京師範畢業證書上穿著高領旗袍,瀏海齊眉的照片,還有先生張敏之復旦大學畢業穿著中山裝的照片,這對夫妻歷經上個世紀動盪中國的炮火煙硝,也經歷過台灣白色恐怖時期的血腥肅殺,他們是中國和台灣歷史的一部分,最後全溶入了汪洋萬里之外的另一個國度。

她是王培五,前山東煙台聯中校長張敏之「一甲子的未亡人」。

濟寧是個內陸城市,在山東省的西邊,城內湖泊、小溪遍佈,素來有「江北小蘇州」的美譽。濟寧城南有個大湖叫南陽湖,這湖可重要了,從南洋湖以南,連接洪澤湖、高郵湖,過長江通達太湖,最後抵達浙江省的杭州。

從濟寧往北過黃河,經河北省的德州、滄州、天津,到北京,這路線就是從隋唐時代開鑿的「大運河」,之後不管如何改朝換代,每朝天子都要整修擴建。靠著這條「大運河」,富庶江南的米、糖、絲綢、瓷器等物資,才能往北輸送。濟寧除了因為漕運成了繁華富庶的城市,在中國歷史上更有著重要的位置︰孔子、孟子、顏回和曾子,都是濟寧人,濟寧可說是儒家的發源地。

王培五的家,就在濟寧城的南邊靠運河的地方。家裡世代做瓷器的生意,沿著大運河南下長江,到達江西的景德鎮。王家是濟寧的富商。王培五的幾個兄弟,每個人都有自己獨立的一個院落,她的學生高慕君回憶起王家的建築,讚嘆說︐「房子很大,有很深的院子」。

王培五是王家的第二個女兒,她的侄子王長仁記得,「她從小就很聰明,所以爺爺、奶奶都叫她『能能』。」 另一個姪子王同生說,「我聽母親說過,如果她快回來了,奶奶很高興,一直說『二能能』要回來啦!奶奶很疼這個聰明又有主見的女兒。」

王家在日軍佔據華北時,並沒有吃太多苦頭,他們像一般富商那樣,只要繳交高額的稅賦,就能換取平安過日子。王培五的父親去世後,媽媽和教友捐錢給天主教會蓋了一所「中西中學」(現濟寧市第一中學東校區),高慕君就是中西中學的學生。

王培五沒讀過小學,當時很多大戶人家對女子教育的標準,只要能讀書識字即可。王培五小時候由媽媽自己教育,唸了百家姓、三字經、千字文、朱子家訓、女兒經、弟子規、雜字本等私塾教科書,每天媽媽要午睡前,王培五就背段書給媽媽考核。

幾年下來,媽媽認為這個女兒資質不錯,不出外唸書太可惜,雖然王培五的爸爸反對,媽媽卻很堅持。十五歲那年,王家的「二能能」終於到了泰安。泰安距離濟寧只有一百多公里,那裡有一所基督教美以美教會辦的德貞女子中學。泰安不是一個大城市,但泰安城北邊的「泰山」就大有名氣了,泰山是中國五嶽之首,秦始皇封禪之地。昔日「孔子登泰山而小天下」,就是叫人要見多識廣,心胸開闊。

王培五在泰安讀書時,老師常帶她們去登泰山,青春少女在當時家國動盪的氛圍下,很有報國救世的胸襟,尤其是在學校裡,眼睜睜看著平日深受學生敬重的訓導主任被日軍架走,更是熱血沸騰。也因此在深感亡國末路時,她愛上了到泰安演講的三民主義巡迴教官——張敏之。

女人一輩子的命運,大概都和愛情有關。

王培五與張敏之名為師生,實際上年齡只差兩歲。張敏之是山東牟平人,牟平屬於煙台市。張家做小生意,所以張敏之從小養成儉樸生活的習慣;結婚以後太太在餐桌上預備的菜餚豐盛一點,先生就不以為然。

一九二三年,十六歲的張敏之進入先志中學唸書,一年四季穿的就是一件褪色的藍布長衫,天氣熱時就單穿,天冷時裡面也只多夾一層棉花,腳上的布鞋還都是母親親手縫製的。嫁給張敏之,王培五一生的命運自此翻轉,從千金小姐變成勤儉持家的校長夫人,最後不幸變成落難的寡婦。而影響張敏之命運的關鍵,就在先志中學。

先志中學位於煙台,一九二二年創校,是山東聞人于洪起(字範亭)為了培育新時代的知識分子而創辦的學校。于洪起是第一任校長,不過實際負責校務的是教務主任崔唯吾。

一九一九年,第一次世界大戰結束後,列強在巴黎開會,把原本德國在山東的租界權益轉讓給日本。由於北洋政府無能捍衛中國的權益,北京青年就在五月四日走上街頭高喊「外爭國權、內除國賊」,更加熾熱了一連串追隨「德先生(民主)與賽先生(科學)」的新文化運動。

當時,崔唯吾是濟南第一師範的學生會代表,同時也被推派為山東省學生總代表到上海開會,還跟孫中山見了一面。崔唯吾在一九二○年考上北京師範大學博物部,第二年加入國民黨,他到先志中學教書,最重要的任務就是要栽培學生、吸收黨員。

在先志中學,崔唯吾吸收了一個好學生張敏之。張敏之和他的老師崔唯吾一樣,在先志中學的學生自治會表現很活躍。一九二七年,張敏之中學畢業後,在崔唯吾的推薦之下,由國民黨山東省黨部送到南京,報考國民黨中央黨務學校(今政治大學)。這個學校當時成立的目的是要培育黨務人才,完成北伐的軍政使命。

一九二八年國民革命軍北伐到了山東省會濟南,日軍聲稱國民革命軍對濟南城內的日僑燒殺擄虐,為了報復,日軍在濟南殺了中國軍民六千多人,史稱「五三慘案」。慘案發生後,山東省政府遷到泰安,國民黨山東省黨部為宣傳三民主義,開設了「黨義教育訓練班」,張敏之是訓練班的教官,而王培五是訓練班的學生。那個年代,許多青年男女在大時代激情的催化下,成就了一段段的愛情。

張敏之的恩師崔唯吾和他的夫人張志安(時為濟南女子師範學生代表,曾任國大代表)因為「五四運動」相識相戀,結婚後生了一個女兒取名崔玖(婦產科醫師,致力中西醫學整合),取五加四等於九之意。而張敏之和王培五則是在「五三」的震盪中,被命運推擠到一塊。這年,王培五只有十九歲,而張敏之也才二十一歲。

這段發展在泰山腳下的戀情很浪漫,兩人結伴遍遊泰山,遙想孔孟的經世濟國大業;還一起到煙台看海,讓成長於內陸的年輕女子豁然心胸開朗,瞭然天下之大。

在私底下相處的小確幸裡,張敏之不再是嚴肅不苟言笑的教官,他會對心愛的女孩唱歌,「好時光像水一般不斷流,春來不久要歸去,水也不能留。別恨離愁賦予落花流水共幽幽。」

張敏之和王培五的師生戀情,就算在現代也不免被人評價兩句,更何況是一九二○年代的中國。王培五承受了極大的壓力,雖然她念書的德貞女中是洋學堂,但卻是很保守的教會學校,外籍教師責罵王培五年輕不懂事,將來一定吃虧後悔;校長還警告王家,不要讓女兒和「大兵」在一起。

兩心相許的戀愛不被祝福,鬱悶的張敏之苦中作樂,用唱歌表白心情,「小妹妹,不要妳的金;小妹妹,不要妳的銀。只要妳的心啊!妳的心!」王培五無法在德貞女中繼續念書,轉學到濟寧第七中學,完成高三最後一年的學業。

雖然不被祝福,但兩人的感情還是明確穩定地發展,不過,兩人世界以外的國家大局,卻令張敏之沮喪失望。國共兩黨不斷的內鬥,再加上黨內人事的腐敗,張敏之決定要離開黨務工作。他在「黨義教育訓練班」結束後,又主持了一段時間的「黨務訓練班」,之後考取了上海復旦大學經濟系二年級,他認為經濟是富國強兵的底子,也鼓勵王培五繼續升學。

但王培五中學畢業已經十九歲了,年紀這麼大了還要唸書?王培五的爸爸堅持女兒該嫁人了!他不顧女兒反對,自作主張替女兒談婚事,結果媒人帶了一位富商子弟上門求親,王培五不但斷然拒絕,還把媒人給轟了出去!

爸爸對女兒的叛逆感到失望,但是王培五的大哥思想開明,他全力支持妹妹的決定,王家大哥對張敏之很欣賞,王培五的侄子王同生這麼回憶,「我父親對我二姑夫特別好,說他很聰明,很能幹,有抱負,最重要的是肚子裡有學問。」王家大哥不但支持妹妹的戀愛,而且勸爸爸讓妹妹到北京唸大學,老爸爸敵不過孩子們的聯合陣線,終於點頭讓女兒展翅高飛。

為了勘察環境,張敏之陪著女朋友到北京走一趟,這趟旅程讓王培五下定決心:非張敏之不嫁!半個世紀以後,王培五告訴她的二兒子張彪,「爸爸陪著我從家裡到北京,在濟南,我們誤了到北京的火車,孤男寡女只好在旅館過了一夜,但你爸爸始終以禮相待,沒有做甚麼不禮貌的事情。從那一天開始,我就決定一定要嫁這個人,因為他是正人君子。」

王培五到北京考試有兩個目標,一個是北京的國立師範大學,一個是燕京大學。王培五原本最屬意燕京大學(一九五二年停辦,校舍由北京大學接收),因為燕京是由美、英兩國的基督教會合辦的學校,其中包括了美以美教會,就是創辦泰安貞德女子中學的教會。不過,「當她要去考燕京時,竟下起了大雨,她在半路滑倒了,筆墨掉了一地,沒法應考,只好選了北師大,結果就錄取了。」王培五的大女兒張磊說。

這場大雨或許是上帝特意的安排,祂已經為祂在地上的女兒,預備了未來人生道路上的資糧。師範大學英文系的文憑和人脈,是王培五不幸變成政治寡婦以後,賴以餬口謀生的重要工具。

王培五在北京待了六年,前兩年是預科,後四年是大學部的正式課程。那個年代窮學生很多,不過王培五的日子可不是這麼過的。二兒子張彪說,「她的大哥是做生意的,每一次到北京去,就給她留幾十塊錢,那時候一個月兩塊錢就可以過得很好,因此她的錢是花不完的。」

在北京,王培五的日子過得順心暢快,「母親不但學了鋼琴,還參加歌詠隊,她唱女高音,後來在教會裡也都是詩班成員,聲音很好的。」大女兒張磊說。

女大學生的身分代表著摩登新女性的魅力,王培五身邊不乏男同學對她獻殷勤,但是她情貞意堅,縱使與張敏之南北遙隔,感情卻依然熾熱沸騰。一九三一年,兩個人決定結婚了,二十二歲的王培五回濟寧告訴爸媽要嫁給張敏之,張敏之也趕回牟平稟告父母要娶王培五。但是,這一對才子佳人卻得不到雙方家長的祝福:王家怕女兒嫁過去受委屈,張家覺得高攀不起。

怎麼辦呢?但是張敏之已經二十四歲了,娶個高攀不起的媳婦,總好過兒子不娶媳婦吧?於是張家兩老從山東省東邊靠海的煙台,迢迢千里趕到山東省西邊的濟寧去拜訪王家,大女兒張磊聽媽媽說過這段往事,「我的祖父祖母認為張家很窮,王家卻很有錢,自己配不上。但母親卻堅持,我愛的是這個人,其他的都不重要。」這婚事在新娘的堅持下,成了!

在張敏之負責的訓練班裡,王培五的成績很好,教官張敏之頒獎給她,獎品就是《三民主義》與《建國大綱》這兩本書。後來兩人感情升溫, 論及婚嫁,張敏之對王培五說,「我很窮,沒有什麼聘禮,當獎品的那兩本書,就算是我的聘禮吧!」王培五回說,「我家雖有錢,但我也不會帶什麼貴重的嫁妝,我自己就是無價的活嫁妝。」後來王培五常開玩笑說︰「我嫁給了三民主義。」

這兩個人的婚宴設在濟南火車站前面的旅館,就是現在濟南火車站前面的「山東賓館」舊址。王培五姪子王長仁參加了那場婚禮,「我記得他們結婚那天,二姑夫從煙台帶來了兩筐蘋果,我記得很清楚,就像兩天前剛發生的一樣。」煙台蘋果向來以色澤鮮豔,香甜多汁聞名,張敏之家鄉牟平縣,更是煙台蘋果的重要產區。張家帶著兩筐蘋果來,很有做親家的誠意。

婚宴結束以後,王培五和張敏之依舊是一南一北,一個在上海、一個在北京,他們分隔兩地就學,只有在放長假的時候,其中一個人坐上好幾天的火車去探望對方。結婚後的王培五給自己改了名字,其實她原來的閨名叫「王沛蘭」,婚後改成「王培吾」,取自立自強,自我期許改造的意思。到台灣後為了避禍,再取諧音改為「培五」。

一九三五年,王培五從北京師範大學畢業了,畢業證書上瀏海齊眉的照片,還是清純女大學生的樣子,不過這時王培五已經當媽媽了。就在這一年的三月五號,她在北京協和醫院生下長女張磊。