自序

汪伯伯的血不該白白流在綠島上

我老婆是客家人,結婚前來我父母家作客時,搶著要去廚房幫忙,聽到我媽媽麻煩她「拿果子來」,她就往冰箱走去,我們看了只能大笑。原來從小說台語的媽媽,國語大多從我爸爸這裡學來,因此會把「鍋子」說成是「果子」,難怪我老婆一聽到就想開冰箱去找。

按照戒嚴時代的戶籍法,我的籍貫是山東省莒縣,當然就是一般人慣稱的「外省人」。偏偏小時候父親只是個育幼院的老師,我們不但沒住過眷村,反而都租屋住在幾乎全說台語的巷弄裡。

我姊姊是九官鳥,日後她在美國跟一位也來自台灣的女同事一起開車,中途水箱沒水了,只好向附近住戶求助。恰巧出來應門的人,一開口就用台語問她們是台灣人嗎?

她的女同事雖是本省人,卻答得「二二六六」;我姊姊只好接手回應,順利借到了水後,對方還問了她一句︰「你咁是長老會的傳道人?」

語言是溝通與建立情感的最佳工具,相對於其他一九四九年來台的外省人,在淪陷區學過一點日語的先父,對台灣人就有稍多一點的同情與理解。對於下一代能否融入這社會,也就多了些基礎。

台語跟國語之間,有著微妙的關係;漢字寫來一樣,意義卻完全不同。例如國語的火車頭就是火車的頭,台語的火車頭還是火車站。頭殼也是這樣,國語的頭殼就是頭的殼,台語的頭殼也是頭腦。因此我們走解嚴快三十年了,卻始終無法換個新頭殼來思考,因為這不是像國語這樣只換個殼就夠了,是要像台語那樣連殼裡裝的東西也都要換。

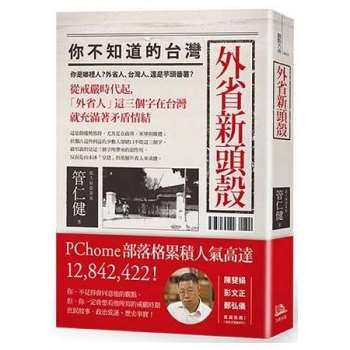

「新頭殼」(New Talk)這個新聞資訊平台,是由前中央社董事長蘇正平等資深媒體工作者,在二○○九年創辦的網路媒體,是台灣少數無實體出版品的綜合性新聞網站之一,自許為「一個有思考力的獨立媒體」,營運團隊主要由《台灣日報》顏文閂時代的員工組成。二○一四年三月曾任《台灣日報》總編輯的首任總製作莊豐嘉向我邀稿。

我家三代以來讀的都是中文系,而我又是書籍編輯出身,當豐嘉兄要我來當個關注社會議題的公民記者時,還真有點嚇了一跳。

在還沒有出現「宅男」這個字眼之前,我就很「宅」了。長期以來我活在自己的世界裡,在網路上發表的也都是戒嚴時代的庶民故事,我哪裡有能力評論社會上每天發生的這些怪事?

之前其實我也婉拒過其他網站的邀稿,但豐嘉兄不死心,持續再邀;念及老戰友情分,本來想先寫幾篇試試,沒人看就自動喊停。不料這種懷舊「鄉民體」的文風,竟然還真的受到部分鄉民的認同,點閱與轉載的效果還不錯,因此即使豐嘉兄一年後離開了「新頭殼」,我也一直寫下去。

這本書,就是從「新頭殼」這個平台裡,挑出有關「外省人」這個族群的文章。從戒嚴時代起,「外省人」這三個字在台灣就充滿著很矛盾的情結。這是個優勢族群,尤其是在政界、軍界與媒體;但獨佔這些利益的少數人與少數家族,卻絕口不提這三個字(尤其在競選時)。弔詭的是這三個字所帶來的副作用,反而是由未沐皇恩的基層外省人來承擔。

因此這本書也有個積極的意義,就是要徹底擺脫戒嚴時代兩蔣的桎梏,外省人自己要有個新頭殼,其他族群看待外省人也該有個新頭殼。

本書分為五個單元︰天龍新頭殼是在談怎樣擺脫高人一等的錯誤心態,語言新頭殼談的當權者打壓台語的歷史傷痕,二二八新頭殼談的是何以賤民階級要替權貴子弟扛抬原罪?軍事新頭殼則是談軍方高層(尤其是軍頭郝柏村),最後半山新頭殼則是要談比外省人更天龍的半山家族(連戰這一家)。

出版這本書,為的也就是要紀念先父的同學汪廷瑚。汪伯伯出身皖南書香世家,隨軍來台後因寫作得罪高官,被警總保安處抓去,不經軍法處審判就直接羈押於綠島。鷹犬逼他寫了悔過書就放他回家,但他脾氣倔強,始終不寫,就這樣沒審理也判決,直接關在綠島,什麼時候寫好了就什麼時候放回來。

十五年後,綠島指揮官換了脾氣與汪伯伯一樣倔的特務周書府(就是政客周錫瑋的爸爸),堅持汪廷瑚在被釋放回台前一晚,一定要寫下悔過書;汪廷瑚不從,周書府竟派手下的鷹犬,以槍托圍毆擊斃,再向上詭稱當夜暴斃,立即火化。在台同學們專程去碼頭接他,迎來的卻是骨灰一罈。

《柏楊回憶錄》裡提到過汪廷瑚遇害的經過,我編的《科學,從好奇開始》,作者郭中一是東吳物理系副教授,他在序中也提到他父親郭逸民,與汪廷瑚不只是同學,還是同鄉,因而親自見到這場原本要接人,卻接到骨灰的「鬧劇」。

汪廷瑚不是政治人物,與先父一樣只是個流亡在台的外省賤民,多年來除了謝聰敏,我沒聽過任何綠營政治人物提到過他,但他卻是比鄭南榕更早為台灣言論自由而犧牲性命的烈士。台灣的出版自由,是歷經多少人的犧牲,才換來我們現在這點小確幸。謹以這本書紀念他們,我也深信︰汪伯伯的血不該白白流在綠島上。

Part2語言新頭殼

國中時有個來自山上農家同學,他的耳朵是朝外長的「招風耳」,大家都叫他「大耳豬」。頑皮的同學總喜歡用拇指扣住中指彈出去,把他的耳朵彈得又紅又腫,大耳豬雖然個子不高,但也還算精壯,不過從未見他反抗,甚至連回嘴都沒有。

一九七○年代正是台灣查禁方言最嚴厲的時期,只要被檢舉說一句台語,就要被罰一塊錢。有一次大耳豬被兩個同學欺負到不但耳朵紅了,連臉龐都被氣得漲紅,於是小聲回了一個「幹」字,那兩個同學還不死心,就像合唱一樣整齊的說:「喔!說台語,罰一塊。」班上同學也都帶著看笑話的心情,看著他們兩個繼續戲謔大耳豬。

我很難過,但也沒勇氣去制止,只說了:「不算,『幹』是國語啦!國語就叫『幹』。」大耳豬好像被提醒了一樣,竟又更大聲的罵了:「幹你娘!」全班同學都被這句台語的「國罵」嚇到了,眼光都轉向對罵的雙方。那兩個同學本來還鎮定,像平常一樣用國語繼續罵著大耳豬,但大耳豬一開始用了台語的「三字經」,就好像已經開了保險的機關槍,接著連串射出台語的「六字經」、「七字經」。

平常用國語吵架時,大耳豬像是個受盡委屈的小媳婦,只敢嘟嘟嚷嚷的說:「你要怎樣啦!」但今天卻完全改觀,大耳豬越罵越順口,越罵也越大聲。

大耳豬幾分鐘的台語罵人,換算罰金恐怕要幾百元,當時簡直是國中生的「天文數字」。但好笑的是所有同學也都很有默契,沒將這件事報告老師,只罰了大耳豬一元(那一元還是我出的,到今天大耳豬也沒還我)。不過從此之後,那兩個同學也沒有再去找麻煩。

成年後看到美麗島受難家屬「代夫出征」,競選時全程使用台語,控訴國民黨的不公不義、獨裁霸道;其實她們說的究竟是什麼內容,大家也不關心,只要她們在台上大聲說出台語,選票就到手了。競選時夾帶著情緒的母語訴求(其實也就是族群版塊切割),效果絕對大於空洞的公義制度。

當年推行國語時,學校常在小孩中間廣建「抓扒仔」,監控這些不太會講國語的小孩。在這種語言白色恐怖政策下,外省小孩通常扮演「抓扒仔」的角色。但如此一來,眷村與農村小孩要不打架才奇怪,也讓台灣小孩與外省小孩隔閡更深。推行國語非但無法促進族群和諧,反而造成了族群間無謂的矛盾與衝突。

當年大力查禁台語的政客宋楚瑜,以及至今仍在媒體上鬼扯沒有禁台語,只有禁方言的過氣政客楊實秋,他們要大家「讓歷史歸於歷史,讓真實歸於真實」,真不知是要佩服他們的無知,還是要驚訝他們的無恥。

汪伯伯的血不該白白流在綠島上

我老婆是客家人,結婚前來我父母家作客時,搶著要去廚房幫忙,聽到我媽媽麻煩她「拿果子來」,她就往冰箱走去,我們看了只能大笑。原來從小說台語的媽媽,國語大多從我爸爸這裡學來,因此會把「鍋子」說成是「果子」,難怪我老婆一聽到就想開冰箱去找。

按照戒嚴時代的戶籍法,我的籍貫是山東省莒縣,當然就是一般人慣稱的「外省人」。偏偏小時候父親只是個育幼院的老師,我們不但沒住過眷村,反而都租屋住在幾乎全說台語的巷弄裡。

我姊姊是九官鳥,日後她在美國跟一位也來自台灣的女同事一起開車,中途水箱沒水了,只好向附近住戶求助。恰巧出來應門的人,一開口就用台語問她們是台灣人嗎?

她的女同事雖是本省人,卻答得「二二六六」;我姊姊只好接手回應,順利借到了水後,對方還問了她一句︰「你咁是長老會的傳道人?」

語言是溝通與建立情感的最佳工具,相對於其他一九四九年來台的外省人,在淪陷區學過一點日語的先父,對台灣人就有稍多一點的同情與理解。對於下一代能否融入這社會,也就多了些基礎。

台語跟國語之間,有著微妙的關係;漢字寫來一樣,意義卻完全不同。例如國語的火車頭就是火車的頭,台語的火車頭還是火車站。頭殼也是這樣,國語的頭殼就是頭的殼,台語的頭殼也是頭腦。因此我們走解嚴快三十年了,卻始終無法換個新頭殼來思考,因為這不是像國語這樣只換個殼就夠了,是要像台語那樣連殼裡裝的東西也都要換。

「新頭殼」(New Talk)這個新聞資訊平台,是由前中央社董事長蘇正平等資深媒體工作者,在二○○九年創辦的網路媒體,是台灣少數無實體出版品的綜合性新聞網站之一,自許為「一個有思考力的獨立媒體」,營運團隊主要由《台灣日報》顏文閂時代的員工組成。二○一四年三月曾任《台灣日報》總編輯的首任總製作莊豐嘉向我邀稿。

我家三代以來讀的都是中文系,而我又是書籍編輯出身,當豐嘉兄要我來當個關注社會議題的公民記者時,還真有點嚇了一跳。

在還沒有出現「宅男」這個字眼之前,我就很「宅」了。長期以來我活在自己的世界裡,在網路上發表的也都是戒嚴時代的庶民故事,我哪裡有能力評論社會上每天發生的這些怪事?

之前其實我也婉拒過其他網站的邀稿,但豐嘉兄不死心,持續再邀;念及老戰友情分,本來想先寫幾篇試試,沒人看就自動喊停。不料這種懷舊「鄉民體」的文風,竟然還真的受到部分鄉民的認同,點閱與轉載的效果還不錯,因此即使豐嘉兄一年後離開了「新頭殼」,我也一直寫下去。

這本書,就是從「新頭殼」這個平台裡,挑出有關「外省人」這個族群的文章。從戒嚴時代起,「外省人」這三個字在台灣就充滿著很矛盾的情結。這是個優勢族群,尤其是在政界、軍界與媒體;但獨佔這些利益的少數人與少數家族,卻絕口不提這三個字(尤其在競選時)。弔詭的是這三個字所帶來的副作用,反而是由未沐皇恩的基層外省人來承擔。

因此這本書也有個積極的意義,就是要徹底擺脫戒嚴時代兩蔣的桎梏,外省人自己要有個新頭殼,其他族群看待外省人也該有個新頭殼。

本書分為五個單元︰天龍新頭殼是在談怎樣擺脫高人一等的錯誤心態,語言新頭殼談的當權者打壓台語的歷史傷痕,二二八新頭殼談的是何以賤民階級要替權貴子弟扛抬原罪?軍事新頭殼則是談軍方高層(尤其是軍頭郝柏村),最後半山新頭殼則是要談比外省人更天龍的半山家族(連戰這一家)。

出版這本書,為的也就是要紀念先父的同學汪廷瑚。汪伯伯出身皖南書香世家,隨軍來台後因寫作得罪高官,被警總保安處抓去,不經軍法處審判就直接羈押於綠島。鷹犬逼他寫了悔過書就放他回家,但他脾氣倔強,始終不寫,就這樣沒審理也判決,直接關在綠島,什麼時候寫好了就什麼時候放回來。

十五年後,綠島指揮官換了脾氣與汪伯伯一樣倔的特務周書府(就是政客周錫瑋的爸爸),堅持汪廷瑚在被釋放回台前一晚,一定要寫下悔過書;汪廷瑚不從,周書府竟派手下的鷹犬,以槍托圍毆擊斃,再向上詭稱當夜暴斃,立即火化。在台同學們專程去碼頭接他,迎來的卻是骨灰一罈。

《柏楊回憶錄》裡提到過汪廷瑚遇害的經過,我編的《科學,從好奇開始》,作者郭中一是東吳物理系副教授,他在序中也提到他父親郭逸民,與汪廷瑚不只是同學,還是同鄉,因而親自見到這場原本要接人,卻接到骨灰的「鬧劇」。

汪廷瑚不是政治人物,與先父一樣只是個流亡在台的外省賤民,多年來除了謝聰敏,我沒聽過任何綠營政治人物提到過他,但他卻是比鄭南榕更早為台灣言論自由而犧牲性命的烈士。台灣的出版自由,是歷經多少人的犧牲,才換來我們現在這點小確幸。謹以這本書紀念他們,我也深信︰汪伯伯的血不該白白流在綠島上。

Part2語言新頭殼

國中時有個來自山上農家同學,他的耳朵是朝外長的「招風耳」,大家都叫他「大耳豬」。頑皮的同學總喜歡用拇指扣住中指彈出去,把他的耳朵彈得又紅又腫,大耳豬雖然個子不高,但也還算精壯,不過從未見他反抗,甚至連回嘴都沒有。

一九七○年代正是台灣查禁方言最嚴厲的時期,只要被檢舉說一句台語,就要被罰一塊錢。有一次大耳豬被兩個同學欺負到不但耳朵紅了,連臉龐都被氣得漲紅,於是小聲回了一個「幹」字,那兩個同學還不死心,就像合唱一樣整齊的說:「喔!說台語,罰一塊。」班上同學也都帶著看笑話的心情,看著他們兩個繼續戲謔大耳豬。

我很難過,但也沒勇氣去制止,只說了:「不算,『幹』是國語啦!國語就叫『幹』。」大耳豬好像被提醒了一樣,竟又更大聲的罵了:「幹你娘!」全班同學都被這句台語的「國罵」嚇到了,眼光都轉向對罵的雙方。那兩個同學本來還鎮定,像平常一樣用國語繼續罵著大耳豬,但大耳豬一開始用了台語的「三字經」,就好像已經開了保險的機關槍,接著連串射出台語的「六字經」、「七字經」。

平常用國語吵架時,大耳豬像是個受盡委屈的小媳婦,只敢嘟嘟嚷嚷的說:「你要怎樣啦!」但今天卻完全改觀,大耳豬越罵越順口,越罵也越大聲。

大耳豬幾分鐘的台語罵人,換算罰金恐怕要幾百元,當時簡直是國中生的「天文數字」。但好笑的是所有同學也都很有默契,沒將這件事報告老師,只罰了大耳豬一元(那一元還是我出的,到今天大耳豬也沒還我)。不過從此之後,那兩個同學也沒有再去找麻煩。

成年後看到美麗島受難家屬「代夫出征」,競選時全程使用台語,控訴國民黨的不公不義、獨裁霸道;其實她們說的究竟是什麼內容,大家也不關心,只要她們在台上大聲說出台語,選票就到手了。競選時夾帶著情緒的母語訴求(其實也就是族群版塊切割),效果絕對大於空洞的公義制度。

當年推行國語時,學校常在小孩中間廣建「抓扒仔」,監控這些不太會講國語的小孩。在這種語言白色恐怖政策下,外省小孩通常扮演「抓扒仔」的角色。但如此一來,眷村與農村小孩要不打架才奇怪,也讓台灣小孩與外省小孩隔閡更深。推行國語非但無法促進族群和諧,反而造成了族群間無謂的矛盾與衝突。

當年大力查禁台語的政客宋楚瑜,以及至今仍在媒體上鬼扯沒有禁台語,只有禁方言的過氣政客楊實秋,他們要大家「讓歷史歸於歷史,讓真實歸於真實」,真不知是要佩服他們的無知,還是要驚訝他們的無恥。