滿載一世紀的蘊藹蒼蒼

如果我們還可以遇到一位出生自19世紀後期的臺中人,聽他們講述以臺中火車站為核心的市區地景變化,以及那份目睹一切變化的心情,肯定會驚異於如此徹底的改頭換面。

這位臺中人大概會從小時候夾在人群中,看著日本軍隊開進臺中城後開始說起──不過他當然不會說自己是臺中人,也不會說自己住在臺中市,而會稱自己是住在「大墩街」,或是「新庄仔」、「頂橋仔頭」這類舊地名。

有一陣子,他對於尚未建築完成的臺灣府城上頭有日本人出沒,也有日本軍隊駐守在小北門的城牆上的畫面感到習以為常。他本以為這種前朝的舊建築會留在這塊土地上長長久久,然而等到他成年後,才發現日本人的心急,急著要為這座城市煥然一新─劃設新的街道、開鑿人工河、設立種滿花草的公園、建造各種可以代表現代化的建築物。而最令他印象深刻的,是臺中火車站的出現。

他第一眼的臺中火車站,應是一座木造的小火車站,而車站建成不久,縱貫線鐵路便全面通車,這代表以後去基隆或高雄,不用再靠人力或畜力辛苦奔波,旅程縮短許多。當時還在臺中公園舉辦通車典禮,載仁親王更前來參加主持,對於一般的庶民而言,皇族與自己如此靠近,自然是永遠記憶猶新的事情。

後來,他可能為了家庭生計而忙碌,鮮少真正認真注意到四周地貌的變化,等他再一次經過臺中火車站前,才發現臺中火車站又經過了一輪蛻變──變得巍峨巨大,是舊火車站的四倍,磚石建造的站體看起來禁得起各種風吹雨打。他的心情想必擁有一種驕傲,無關乎政治或民族,只因為自己的家鄉出現了一個美麗的地標,而這地標更讓皇太子專程來到這裡,神氣地巡禮了一遭。之後為了紀念此事,日本人又蓋了一棟名為行啟紀念館的建築,在周遭舉辦了大型展覽活動,可想而知在古早鮮少娛樂的時代,宛如祭典的氣氛多麼令人心醉神迷,夜晚的霓紅燈彷彿會一直在黑夜中為臺中閃亮下去……

皇太子蒞臨臺中的那一天,身為市井小民的他,雖然拿不到月臺票、進入車站月臺上近距離目睹皇族的風采,卻可以站在站前廣場前那座光鮮亮麗的「奉迎門」旁,和大多數市民一起參與「路邊奉迎」。他擠在從臺中火車站前往臺中公園會場的人潮,與這座城市一起沉醉在這片歡愉與興奮中。據說這天的人潮造成臺中火車站周邊大塞車,是「臺中當得未曾有之盛事也」。

他和這些參與奉迎的民眾,大概很難想像不久的未來,會有一場大地震損害了這棟巍峨建築,更有戰爭、空襲的煙塵讓它陷入黯淡沉寂。他也不會想到,他會站在臺中火車站的月臺向坐上火車的日籍友人揮手道別,而四周漸漸多了操持著外省口音的中國人,正在研究怎麼修復這些因戰爭而損壞的鐵路……

在人潮中,他只是心滿意足地回頭看一眼臺中火車站,直覺著它一定會一直屹立在那裡,直到他孫子一輩之人,也會像他這樣凝望著它。

運轉起點:火車站的誕生

城市的發展與交通密不可分,而火車站又是城市的進展程度及規模大小的關鍵性因素。當我們來到臺中時,最先認識到的便是巍巍矗立百年的臺中火車站。僅管臺中火車站是舊臺中市的門戶、城市的起源,然而我們對它的了解又有多少?

雖然臺中是南北交通的樞紐,但早期的開發並未集中於現在的臺中市中區,直到清末劉銘傳在臺中建立臺灣府省城開始,再到日治初期對臺中進行一連串的都市規劃後,臺中才成為中部地區最大的城市。

在明治33年(1900年)1月公布的「臺中市區設計圖制定」中,不但將臺中市區改正,使街道由蜿蜒曲折變為棋盤式街廓,也把如亂髮雜生的河川水系匯整為一大河,將原本曲流的河道截彎取直,先後整合為綠川、柳川等人工河道。此番對臺中市區的建設到了明治44年(1911年)已具初步規模──由該年11月測量、大正5年(1916年)3月印刷出版的〈臺中街實測圖〉中便可窺見梗概。其中諸多街道劃設、河川規劃與現在臺中市中區的街道也大多一致。

至於臺中火車站連同廣場周圍原被規劃為一座公園,也是在明治33年(1900年)時,彼時火車站的位置大致在原臺中物產陳列館附近,而現已拆除的國光客運臺中轉運站則是當時的臺中病院(臺中署立醫院前身)所在。在臺中火車站興建之後,這些建物與機構也遭逢了拆除的命運,公園被遷至砲臺山,即今臺中公園之處;臺中物產陳列館則被拆遷至臺中公園內、孫中山雕像的後方,後來又為了建設位於今自由路與臺灣大道口的臺中行啟紀念館再度被拆除。

臺中火車站的建設在當時確實受到了極大的關注,明治36年(1903年)2月26日的《臺灣日日新報》便報導了第一代臺中火車站已選定施工位置並開工建造,及至明治38年(1905年)6月10日竣工後,豐原以南的鐵路旋即開始營運。從留存的老照片中,我們得知第一代臺中火車站乃是以木構造為主結構,規模大小類似日南、集集等日治時期保留下來的簡易型車站。

而當年臺中市區的神速發展也反映在車票收入上。根據漢文《臺灣日日新報》於明治39年(1906年)4月21日報導的3月臺中火車站收入總計為7,619元23錢,而名列第二的為豐原郡則為7,608元41錢。

雖然當時人們可從臺中搭乘火車至彰化,不過由於臺中至豐原路段尚未通車,因此若要北上便必須改乘其它交通工具。這種耗時的轉乘問題一直要到明治41年(1908年)臺中線(俗稱舊山線)的鐵路線通車後才獲得解決。

《臺灣日日新報》於明治39年(1906年)4月25日的報導中更明確提及臺中火車站周圍的發展建設完善並且已十分繁榮。而日治初期的臺中街戶籍人口,在大正4年(1915年)的第二次臨時臺灣戶口調查中,已有戶籍人口15,362人,由此可知臺中火車站的建設確是帶動臺中街蓬勃發展的原因之一。

另外,鐵路系統的興建在日治時期不但已具規模,還相當完備,當時各大火車站均設有機關庫,作為停放與維修火車機車頭的設施,臺中火車站則是在明治41年(1908年)4月21日興建後使用。在第三代臺中火車站建設時,所挖掘到的第一代臺中火車站遺跡便是臺中機關車庫,紅磚造的機關車庫維修坑道長約60公尺、寬約1.4公尺。

為了紓解火車站的人潮,相關鐵道設施也都陸續增建,當時臺中火車站所建造的鐵製跨線橋的重要性更備受主流媒體關注。依據明治42年(1909年)1月21日漢文《臺灣日日新報》的報導,其時臺中與臺南火車站的跨線橋皆已完工(跨線橋為日本說法,臺灣稱為天橋)。

開通:縱貫線通車到臺中火車站改建

明治41年(1908年)迎來了第一代火車站啟用後重要的一年,基隆到高雄長達250哩的縱貫線鐵路終於完成了最艱難的路段:豐原到臺中的鐵路接軌並通車。臺灣總督府更為此成立了「全通式委員會」,由當年的鐵道部長長谷川謹介擔任委員長,於同年10月24日在臺中公園舉行「縱貫鐵道全通式」。

通車典禮選在臺中舉行,除了慶祝全線通車外,全通式委員會還邀請了閑院宮載仁親王共襄盛舉,前後更發出將近2,000張的邀請函給日本國內外的政商名流,也藉此機會將臺中公園重新整建一番,興建了不少公共設施,湖心亭便是其一。

遙想當年閑院宮載仁親王親至臺中參加典禮時,沿路觀賞這座建設未滿二十年的城市,整齊有致的棋盤式街道,一座新興城市洋溢著無限的新奇與展望,臺中這座由日本政府首次規劃建設而成的都市,到了明治41年(1908年)時已然發展蓬勃。

不過,若是我們仔細觀察臺中市中區的街道,便會發現道路並未與鐵道平行或垂直,兩者形成的夾角還會使部分地區成為角地,這究竟是何原因?原來日本當局在規劃臺中市區時,找來巴爾頓(W. K. Burton)與濱野彌四郎至臺中進行調查,提出臺中市市街規劃報告,其所勾勒出的臺中市規劃藍圖不將街道與鐵路互為平行或垂直,而是改採整體街廓向西偏斜45度角。此種設計理念乃是出於巴爾頓依照寒帶國家的日照需求,希望藉由日光照射達到消毒街道、增強環境衛生等功能,同時避免如鼠疫、瘧疾等流行疾病。

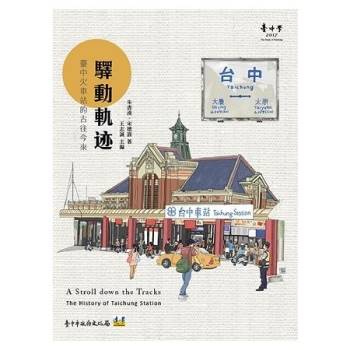

而隨著臺中舊城區都市的發展,車站的輸運能力也逐漸有了加強的必要性,再加上簡易型的小車站已不敷使用,因此臺中火車站便順勢擁有了一次全新的蛻變,拆除後改建的第二代車站──即俗稱「臺中舊火車站」,便在大正5年(1916年)開始動工。是年6月19日《臺灣日日新報》提到,第二代火車站的建築經費定為八萬元,建坪約為第一代火車站的四倍,同時也營造並改建了倉庫與附屬建築。

第二代臺中火車站的主體建築於大正6年(1917年)完工,來自鐵道工務科的設計乃是一座由磚砌與木構造混合的火車站。火車站外觀是以紅磚磚砌搭配灰白色洗石子邊條,整體格局宛如一張大頭照,車站的中央則設有鐘塔,兩旁平垂延伸至屋頂,呈現典型的辰野式建築風格,標誌出諸多當代建築技術及美學文化的結晶。

此外,火車站的屋頂是採用石片砌成,富含耐久性等優點。進一步細觀火車站的鐘塔與屋牆上的古典式風格雕刻紋飾,便能發現臺灣水果是創作的題材,屬於西洋建築的古典式風格所蘊含的臺灣特色表現;至於周圍諸多的浮雕紋路與裝飾,使用的正是從日本傳入的「開模印花」技術。

這種臺灣工匠稱為「番仔花」的技術,乃是將複雜的柱頭花飾由多片模具印製後組裝完成,在製作過程中必須預先埋放鐵絲或木板做成骨架以利水泥固定成形,因而又發展出「開模洗石」的工法,被視為洗石子標準化和量化的過程,可以事先大量生產零件,再於工地組裝以縮短工期。

除了磚砌牆面外,許多地方如灰白色的帶狀邊條,便是以洗石子工法裝飾牆面,這種洗石子工法就被稱為「平面洗石」。施工前先將小碎石及水泥混合後,粉刷與均勻塗抹在牆面上,待水泥略乾後,再用噴霧器將水泥未乾的表面洗淨清除,這樣牆面便會露出小石粒,具有模仿天然岩石表面的效果。

另外,臺中舊火車站大型的拱門形跨距結構設計使得樑柱相對地減少,不僅能讓站內動線暢通,也得以挑高內部空間,促進空氣流通與採光良好。而臺中舊火車站的正面開間數為八,背面開間數為六,似是故意避免窗對窗,由此足見當時設計者心思的細致周密。又如廊道旁的鐵製欄杆也非銲接,使用的是鑄造工法,雖然結構複雜卻樸實,絕非一般路邊銲接的欄杆足以比擬,整體車站可說是厚實卻不笨重,簡明而又雅緻。

再說到月臺,採用的是側式與島式各一。側式月臺又稱岸式月臺,優點是若周邊環境許可,則無須更動現有軌道即可擴建月臺;而島式月臺的優勢在於總寬度較側式月臺為小,因此相關設備(例如升降機、電動扶梯等等)只需購置一組,可降低投資及營運成本且易於監控。

巍然屹立的臺中火車站興建一年多便告完工,大正6年(1917年)11月6日舉行落成儀式,《臺灣日日新報》在典禮前一天便開始宣傳報導,據報當日約有500位官員與仕紳參加,並有煙火施放與歌舞表演,還在位於臺中第二市場附近一家當時的頂級餐廳富貴亭設宴慶賀,可謂盛況空前。

到了大正9年(1920年),臺中也已更改了行政區劃分,從原本的臺中廳與南投廳改為臺中州,轄域為今臺中市、彰化縣、南投縣。在臺灣總督府實施臺灣市制後,便成立了臺中市,自此臺中火車站也開始為往來臺中市的旅客提供服務!