第1章 遺產的變與不變

-評介Difficult Heritage: Negotiating The Nazi Past in Nuremberg and Beyond (Sharon Macdonald , 2009)

世界文化遺產於1970年代中期開始登錄之後,全球遺產蓬勃發展,遺產研究跟著興起,晚近研究出現特殊類屬的「困難遺產」。2009年,同時出版了兩本困難遺產專書,一本是Places of Pain and Shame: Dealing with ‘difficult heritage’,匯集了多種特殊類型遺產論文(Logan, W. & Reeves, K. ed., 2009)。本章介紹另一本研究專書:文化人類學家雪倫‧麥克唐納(Sharon Macdonald)的研究成果:Difficult Heritage Negotiating: The Nazi Past in Nuremberg and Beyond。這本書雖然集中於討論德國紐倫堡面對納粹黨集會場的遺址運用變遷和想像,如能了解德國在二戰後歷經兩次處理集權統治的過去歷史概要(納粹國家社會主義時期、東德共黨時期),將更有助於了解本書所討論的面向及其所採取的研究路徑和方法。

讀者想要深入這本書的特色,具有理解遺產、轉型正義、紀念館議題的背景知識最好。本書正如著名博物館學者Tony Bennett於本書封底的推薦所言:「困難遺產通過提出有關尷尬過去的尷尬問題,挑戰我們理解介於歷史及記憶之間的關係,在博物館及遺產研究中必定是地標教科書。」因為「不遠的過去」(recent past)歷史和記憶反覆地困擾著當代人面對過去的尷尬處境,困難遺產之所以困難的原因在於尷尬處境將持續相當時間,不斷影響社會文化的發展,直到對過去的尷尬記憶漸漸沉澱為歷史。困難遺產因此必須在協商「進行式」中展望未來,這是本書在認識論、方法論所帶來最大的特色,許多發人深省的議題指引出後續研究探索的拓展空間。

城市遺產旅程

作者為什麼選擇紐倫堡城市作為研究對象?城市近郊的黨集會場在二次戰後冷戰、東西德政府分立,西德政府和紐倫堡城市在國際局勢下,以重建社會生活為主,有意無意忽視巨大物質存在的集會場地域,它是當時說不清楚的恥辱地方。二次戰後很長一段時間,當旅行者來到德國東南部主要的中世紀城市、巴伐利亞第二大城紐倫堡,令人立即聯想到日耳曼民族博物館(GNM)、文藝復興畫家杜勒(Albrecht Dürer, 1471-1528)和他的故居博物館、華格納的歌劇〈紐倫堡的名歌手〉、製作地球儀等;城市曾經擁有傲人的豐富藝術和興盛的科學,宛如德國的百寶箱(treasure chest)之城。這些內容都會在旅遊書中一再介紹。有一個地方長久不能提:納粹黨集會場在戰後紐倫堡市民留下的深層尷尬記憶,不如隨著被轟炸的瓦礫堆掩埋地底。

二戰末期,紐倫堡被轟炸得滿目瘡痍,舊城幾達百分之90是在戰後重建的。世人皆知二戰後「紐倫堡審判」,象徵著戰爭結束後的國際秩序開端。戰勝國為什麼選擇在紐倫堡審判?戰爭罪、違反人類罪等紐倫堡7原則,備受世人審判的眼光長期注目和討論;城市累積豐厚的歷史文化,在戰後重建歲月裡,卻在錯綜複雜的記憶窘境中,多數人避而不談恥辱、難堪的過去,沉默又艱困地前進。戰後背負罪行的納粹黨集會場,成為難說、不能說的龐大荒廢遺址,以致很長時間「消失」在城市的觀光地圖。

紐倫堡一個多世紀來和德國的翻覆歷史互為表徵,現在它是柏林之外另一個全球著名的對抗遺忘,迎向未來的城市。本書作者麥克唐納從早年研究博物館學,到近年出版兩本以「遺產」相關課題和認同變遷作為核心議題的書。她聚焦紐倫堡於黨集會場的遺址,探究漸漸轉換為遺產的變遷過程;未來何去何從,本書從遺產治理和研究出發。集會場廣大遺址的地域,帶來城市未來發展的各種想像的巨大挑戰,當代人類學研究困難遺產的方法和成果,多少協助了紐倫堡市民和我們反思:遺產的新興事務從來不是那麼理所當然一定是這樣或那樣,全球遺產越來越多,在世界各地反映了「變與不變」的討論課題。

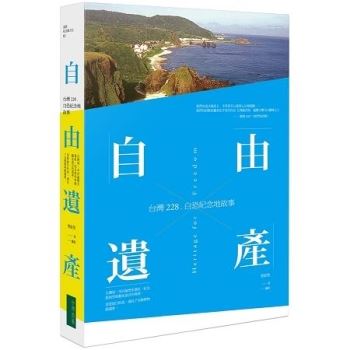

當代社會定義、列名世界文化遺產的風潮絲毫不減,何種形式的、有意義的過去被記得,必須透過遺產集合有形、無形遺留,透過各種方法來傳達給當代社會。過去,遺產往往偏向美好的且無爭議的自然、文化和美學價值,比較少關注近現代歷史中不義歷史的紀念地和博物館、檔案中心。而這類遺產或博物館、檔案中心,繼續在今天蓬勃地發展中,它們和觀眾交流的研究還有待開展。麥克唐納的書為我們開啟了一扇窗,打開觀眾面對遺產的真切感知。台灣討論「轉型正義」常常以德國為例,台灣已設立228紀念館和政治犯舊監獄遺址多年,本書所討論的議題刺激我們應該如何理解各階層的人面對「歷史記憶」。

兩德統一之後,21世紀德國設立的紀念地、檔案中心、恐怖之地,持續增加。柏林《記得的遺址1933-1945:關於國家社會主義獨裁歷史的紀念遺址、檔案中心及博物館》旅遊手冊,就有15個地點,這本手冊在柏林任何觀光資訊站都能隨手取得。而紐倫堡除了2001年開放「納粹黨集會場的檔案中心」,集會場的背景歷史漸漸引起世人注目,檔案中心常設展詳細解說了紐倫堡和集會場的關係。另外,檔案中心解構式建築設計因為視覺媒體而知名於建築界,展示內容和設計也得到博物館界認同。2010年具有博物館或遺產性質的紐倫堡審判法庭(Memorium Nuremberg Trials)常設展開放。紐倫堡協商困難遺產的進程再往前一步,走向21世紀,兩個極具全球象徵性的遺產標示著追求和平、人權的城市。

困難遺產變與不變

檔案中心開館,象徵著紐倫堡面對過去的未來自我定位,它是一棟巨大馬蹄型建築的一角。馬蹄型建築曾經是納粹黨崛起後,從1929到1938年的全國黨集會場所在地的一小部分。原來準備聚集5萬人的巨大馬蹄建築所圍的室內會場,留下馬蹄型建築外環,屋頂因戰爭還沒興工;建築的原始目的於戰後消失了,要如何再使用建築空間,實在頭痛。歷經多次爭議,使用建議包括了商展、娛樂場、體育場館、購物中心等。直到1973年,紐倫堡市保護紀念物法通過,才暫時維持了集會場和馬蹄型建築的歷史遺址現狀。

1985年,紐倫堡市民熱烈討論德國第一條鐵路通車150周年,二戰期間遣送尤太人到集中營的歷史記憶被喚醒,歷史真相再度成為話題。過去狂熱般地迫害尤太人的事實,著迷後果的教訓被提出來,這是關鍵的一年。紐倫堡市政府的文化部門舉辦了一個「著迷與恐怖」(Fascination and Terror)的展覽,呈現紐倫堡曾經是狂熱的「納粹黨集會城市」;後來,市民希望這項展覽能夠成為具有教育作用的常設展,各方呼籲的聲音不斷升高。最終,市民和市政府認知:必須爭取、得到聯邦政府及巴伐利亞自由邦的支持。兩德統一後,1994年紐倫堡市的博物館群委員會建議:運用集會場的馬蹄型舊建築北翼一角,作為前項常設展示的地方。1996年德國城市聯合文化委員會到紐倫堡參訪,調查整個集會場的周邊遺址現況,認為廣大地區的未來發展,為了記取歷史教訓,必須具有前瞻性的博物館觀點。

1996年紐倫堡相關單位和市民團體開始著手計畫,希望配合2000年紐倫堡950周年建城活動的到來,由政黨代表、媒體、教會及其他宗教委員會等合力準備籌畫,募集捐款。計畫提出了所謂「破冰」的建築美學觀點,期待有新的設計想法,並決議向國際社會公開徵圖。1998年建築競圖公布,得獎者Günther Domenig贏得建築競圖設計權。這一年討論集會場的使用計畫的聲浪興起,「如何處理納粹時代建築」再度成為專家和市民熱烈的討論議題。2004年,該建築設計贏得了威尼斯建築雙年展獎。

建築設計得獎案以一條鋼構和玻璃的通道軸線,象徵性地穿刺集會場的紅磚色建築,解構了象徵法西斯權力的巨大建築體。建築結合常設展示的安排,襯托了法西斯政權無所不在的權力。舊建築經過新設計再使用為檔案中心,它和柏林恐怖地形館的檔案中心,是處理歷史遺址的兩個建築設計和展示案例的對照組。

建築設計運用穿刺的軸線,串聯常設展在舊建築空間的線性曲折動線;穿刺軸線的兩端鑽出舊建築體,一端是檔案中心的入口,另一端是展覽結束的位置。觀眾看完常設展走出軸線另一端,眺望著馬蹄型圍繞的巨大空地,和半完工的建築立面。建築設計解構意象濃厚,手法高明,象徵著從今而後紐倫堡城市的自我定位。麥克唐納主要討論議題在全區遺產和使用者的關係,不在檔案中心和常設展。研究焦點隱約產生了博物館和遺產兩者的分野,容易被讀者忽略,勉強說,這是本書的小小缺點。

未來,檔案中心將持續吸引每日來訪的觀眾,雖然作者也訪問了參訪檔案中心的觀眾,觀展後的觀眾卻產生了有意思的分歧看法,傳達給我們的訊息:常設展再怎麼仔細、精心設計,還是有限,需要讀者自我與歷史記憶協商。從這點來解讀「博物館和遺產兩者的分野」,作者已告訴讀者:遺產在時間和空間的歷程裡層層(layers)積累,和新建築或是舊建築遺址改造的「博物館」稍有不同;不同時間層次的遺址累積層的內容,正是作者試圖探索的內裡。

不過,我們必須注意檔案中心在未來發揮的作用,從內部的常設展來看,大有可觀。穿刺軸線串連起舊建築裡,從20到450平方公尺大小不一的空間,轉換成一氣呵成的展示結構;一個接著一個的展示室,連續的內容帶給觀眾的特殊觀展體驗,被視為一個展示效果成功的案例。作者在第6章討論了檔案中心常設展的一些策展思考,讓我們更細緻地感知策展方的評估過程。展示設計由Müller+Müller-Rieger工作室負責,展示內容的整體視覺以紅、黑、灰三色的落地玻璃展板為主要形式,運用鋼架和鋼板構成三角傾斜造型來烘托出不安定感,燈光適當地結合舊建築的紅磚牆色調,襯托出時間流逝的空間感。未來,檔案中心和遺產區域將產生有待研究的對話:變與不變之間。