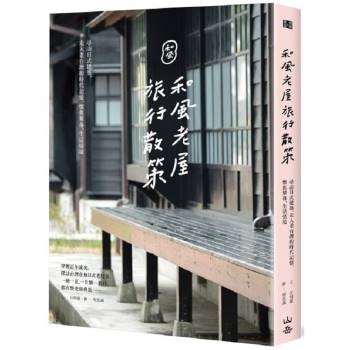

Part 1 穿梭百年流光,遇見日式老屋顏

──日式建築在台灣,見證時代的美麗與滄桑

建築是城市的風景,一棟棟日式老屋,串起舊時代的人文地貌與生活情境。台灣各地在日治時期留下許多日式建築遺跡,舉凡別莊、溫泉浴場、旅社、神社、校舍、招待所、茶館、道場……皆帶著濃厚的東洋風情,時至今日,在這塊土地上持續洋溢日式遺風。

★島嶼上的日式遺風──和風建築散落街巷與車站

日治時期歷經三代君主,十九任台灣總督,從一八九五到一九四五年,明治、大正、昭和,每個時期都有不同的政策與建設,也相對影響了島內的建築形式;百年來,被拆除的、被保留的,吉光片羽都值得珍藏。

明治天皇在位於一八九五到一九一二年間,這期間推行的明治維新運動讓日本廣受西方文化薰陶,也包括建築層面,這樣的風潮吹到殖民地台灣,在一八九五到一九一二年的始政時期,雖有不少的抗爭活動,但一些如醫院、銀行、車站、學校、專賣局與各州廳官舍等陸續興建,讓台灣總督的各項政策能順利推展,其中的重要建設當屬一九○八年通車的台灣縱貫鐵道路網。

◎州廳官舍,融入和洋折衷設計

台灣現今的行政區劃由日本州治時期沿用修改,日本時代總共歷經八次改制,約可分為沿用清朝的縣制,後來規劃的廳制與州制,直到一九二六年的五州三廳方才底定,分別是台北、新竹、台中、台南、高雄五州,與花蓮港、台東、澎湖三廳。

官辦廳舍中,州治時期的五棟州廳建築也非常漂亮,目前均已卸下各自的身分轉作他用。台北州廳即現今的監察院;台中州廳除作為市政府都市發展局和環保局辦公場所,也規劃陳列館,開放給一般民眾參觀;台南州廳已改為台灣文學館對外開放。至於高雄州廳,則於一九八七年完全拆撤。

◎七大經典火車站,建築美學之作

交通建設方面,一九○八年通車的台灣縱貫線鐵路讓基隆到高雄串連起來,各個火車站也成了建築師的表演舞台。七大經典火車站包括基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南和高雄,均為和洋折衷主義式樣,堪稱建築美學代表。其中,基隆、台北、嘉義等三個車站,均已拆撤改建,不復原貌;台中與高雄車站,也因新站體成立而作為古蹟陳列;目前唯有新竹車站仍舊服役中。◎林場官舍與糖廠建築,見證物產豐饒

農林發展是日治時期的重要經濟改革,台灣豐富的林相與蔗糖、菸酒產業,促使林場、糖廠與酒廠相繼成立。林業園區包括羅東、林田山;糖廠包括高雄橋頭,雲林虎尾、斗六,嘉義蒜頭,台南總爺與烏樹林等等。目前除了虎尾、斗六糖廠仍在運作,其他均已轉型為觀光糖廠,對外開放。

◎酒廠轉型為文創園區,演繹新舊之美

酒廠的歷史發展與糖廠如出一轍,當產業沒落,遺留下大片廠址遺跡,讓老建築以不同的型態重新站上舞台,應屬最好的出路。日治時期台灣興建的酒廠包括台北、台中、花蓮、嘉義、嘉義,是文化部所屬的五大文創園區;在走出製酒產業後,包覆以古蹟、藝文或設計等相關特色,讓眾人能在老時光裡,培養美學基因。

★細賞建築美學──日式建築&和洋折衷式樣

日本政府在台五十年,所有的建築式樣約可概分為兩種,一是傳統日式建築風格,一是加入了西方多種建築語彙的和洋折衷式樣。前者有其固定的規格;後者種類相當多元,包含了新古典主義、巴洛克、現代主義等,主要因為設計的建築師曾留學英國或師承英國建築師,在日本無發揮的舞台,於是選擇遠赴台灣,將所有的創意在此生根發芽,也造就了獨有的建築作品。

最具代表性的建築師包括辰野金吾(東京車站、台灣菸酒公賣局)、森山松之助(辰野金吾學生,代表作台灣總督府、台南州廳、台北州廳)、近藤十郎(台北帝國大學附屬病院,即臺灣大學附設醫院)、長野宇平治等。

◎宿舍、民宅、神社、武德殿,有階級也有巧思

傳統日本建築有一定的標準,木建材是基本元素,多用於官舍、民居、小車站與神社等設計。針對官方宿舍頒訂的法制條例,上到市長官邸、廠長宿舍、職員居所,什麼樣的配置一清二楚,例如座敷應有六疊或八疊榻榻米,床之間該用哪種等級床柱,都有規範。

使用的建材與工法大同小異,通常以黑瓦、雨淋板、邊竹夾泥牆最常見。比較特別的是,為了因應台灣氣候,屋宅都會抬高用以防潮;另外,窗台下的氣窗,也是為了散發濕氣而增添的設置。

神社的興建依照社格大小作為興建標準,除了伊勢神宮因為太過尊貴不列入社格以外,其他均按照官社與民社興建。官社裡有「官幣社」、「國幣社」大中小階級之別;台灣最高者為台灣神社,屬於國幣大社。

在空間配置上最能看出建築美感的包括本殿、事務所。本殿設計包含神明造、入母屋造;台灣現存神社多為入母屋造,至於金瓜石神社與台灣神社原始設計,便是神明造。

武德殿原本是平安時代皇城裡的一棟建築,後來被武德會作為武道館的設計參考。台灣較具規模的武德殿包括台南、高雄、大溪等,抬高的地基是特色,與日本當地有所區別。入門口與屋頂會有千鳥與唐破風設計,使用的外牆建材依年代不同而有紅磚、洗石子;通常在屋頂正脊兩端會安置鴟尾,有防火驅邪的作用。

◎車站、州廳舍、銀行看和洋特色

將日本近代和風建築與洋風建築語彙融合的,概稱和洋折衷建築,這種形式在明治維新後興起,台灣有相當多老屋案例留存。這類建築在日本造屋基本結構上添加許多西方元素,如新古典主義、維多利亞、巴洛克及文藝復興等,是建築師對於自身所學的展現,也是另一種建築學派的歸屬。

和洋折衷建築在屋頂上有馬薩式、圓頂形式,代表建築為國立臺灣博物館、台南地方法院,門廊與門廳以華麗的希臘立柱打造,繁複的花紋、勳章、彩帶,以泥塑工法雕琢,細節精緻,引人入勝。

哥德式設計也運用在台灣的歷史建築上,包括花蓮港出張所與台灣基督長老教會濟南教會(原名臺北幸町教會,一九一六年井上薰)。其他尚有牛眼窗、拱心石、牛腿飾柱、山牆等,均是欣賞的重點。

★認識東洋建築元素──必賞日式老屋16選

欣賞日式老屋之美,認識東洋建築詞彙是重要的線索。本單元精選16項必賞日式建築元素,一窺老屋經典的造型式樣、建材工法、裝飾擺設及生活空間運用等,遊賞之餘,有更多知性的收穫。

◆屋頂(屋根)

日式屋頂林林總總大約有十來項,在台灣常見的大概有四種,包括切妻屋根、寄棟屋根、入母屋根以及方形屋根(或稱寶形造),這幾種形式多來自中國,也各有不同名稱。切妻屋根為懸山頂,屬雙坡式屋頂,長方形空間,常見於神社;寄棟屋根為廡殿式樣,為五脊四坡式,屋頂有四面斜坡,常稱為「四阿頂」,在各式屋頂中等級最高;入母屋根及方形屋根,則為歇山頂與四柱攢尖,常見於佛寺及武德殿。◆欄間

指介於和室屋內天花板與拉門之間的通風、透氣、採光隔屏,通常以鏤空雕刻或竹枝木枝交錯榫接的手法裝飾,簡單或華麗的式樣皆有;台灣多為梳子狀或格狀形式,鏤刻則有自然山水景色的圖案。

◆鬼瓦

日本屋脊上的裝飾瓦,多見於屋脊四面尾端與主脊左右兩側。鬼瓦樣式琳瑯滿目,因有闢邪之用,多以兇惡的鬼面或獸面製造,普通民居鬼瓦為雲朵圖案,也有佛寺以經書捲冊的造型製作。

◆虹梁

屋架上的水平構件,可支撐約束木柱之間的力量,工匠多會在木頭上雕刻裝飾。日本老屋中最常見的就屬海老虹梁,海老亦即蝦子,來自於蝦子彎曲身形之意。

◆蟇股

蟇(音同麻)股,為上下橫梁之間的托物,可分散重量,達到建築的穩固。蟇股也譯為蛙股,形狀有如青蛙蹲踞的姿態而得名。如同懸魚、鬼瓦一般,蟇股也發展成許多漂亮紋路,除了花卉、雲朵形狀外,也出現獸樣與禽鳥的造型,樣式千變萬化。

◆懸魚

設於日本山牆或破風板下的一種裝飾物品,帶有防止火災的寓意。日本懸魚花樣繁複,台灣常見的圖案包括豬目、三花、梅缽、兔毛通與蕪懸魚。

Part 2 漫遊日式老建築

──走讀時代記憶、街廓聚落與土地的故事

建築是城市的風景,老建築更有著訴說不盡的故事。台灣遺留下來的日式建築,串起日治時期關於茶園、礦業、林業、製糖、菸草產業、農漁牧業等興衰景況。循著時光線索,穿街走巷,可從中一窺早年庶民生活的軌跡,在日式氛圍濃厚的屋舍、街廓間,來一趟和風小旅行。

台北市

台灣博物館南門園區──走過百年歲月的樟腦、鴉片倉庫

前台灣總督府專賣局台北南門工場,現已規劃為台灣博物館的南門園區,創建於一八九九年,早年為製造及試驗樟腦、鴉片的重要生產基地,是日治時期全台唯一的公營樟腦加工廠。目前僅存小白宮與紅樓兩棟建築,很難想像這處工場早年面積是如今的八倍之多。整個園區氛圍從南昌街上的一整排樟樹林道渲染開來,串連園區內特意保留的一段亞歷山大椰子步道。資深解說員陳信鈞說:「當年裕仁皇太子的車駕,就是沿著這一條亞歷山大椰子林蔭道進入廠區,走過紅磚砌成的拱門視察樟腦的製作流程。」南門工場座落在博愛特區一條有著茂密樟樹林道的街側,對面是公賣局,該處也曾是南門工場的範疇。看著黑白照片上那一望無際的低矮廠房後,不難理解當年日本政府的重視程度。據說椰林大道設計,是台灣日式建築很基本的配備,因為台灣的亞熱帶氣候與具有南洋風情的大椰樹很對味,高大筆直的樣子,作為迎賓大道既氣派又有型。

◎能驅蟲的樟腦也要一級保護

一般人會疑惑樟腦不就是拿來驅蟲、抗菌嗎?有必要為此特設一處製造工場並為之保護?其實,樟腦本身也可作為火藥的安定劑,這在當年日本一度處於戰火線上的國家來說,是非常珍貴的物品,因此連同鴉片一起被列入公賣品,並於一八九九年設立試驗與製造基地。南門園區現址就是作為倉庫藏貨儲存使用。

◎原味修復,還原百年古蹟樣貌

南門工場樟腦、鴉片倉庫區在一九九八年被內政部列為國定古蹟,二○○六年台博館接手進行一連串的修復,原汁原味保留當初的設計與模樣。現存的建築與設備包括紅樓、小白宮與四百石貯水槽等;從這些歷史遺跡,可一窺日治時期建築師的設計手法與當時繁忙緊湊的氛圍。

★古典紅樓,洋溢維多利亞安妮女王風

建築師對於空間場域的考量具備全面性,受到傳統日式格局與西方式樣薰陶的日本設計師也不例外。

◎經典辰野式樣──紅磚與灰泥飾帶造型

紅樓是現代的暱稱,因為是以紅磚砌造而成。這幢建築作為樟腦倉庫使用,建於一九一五年,手法屬於歷史式樣偏維多利亞時期流行的安妮女王式樣。這時期的日本設計師受到留英的日本建築大師辰野金吾影響,多使用飾帶、拱門造型,故也稱為「辰野式樣」;本棟建築的設計者土生瑾作亦大量運用此元素,讓建築多了一些優雅的味道。

◎外牆TR紅磚──磚體大而沉,耐用又耐看

紅樓外牆使用非常耐用的TR紅磚,由台灣煉瓦株式會社(Taiwan Renga)生產;相較於現在的紅磚,TR紅磚體積更大,重量更沉。

這樣的磚體也可在紅樓旁的荷造場(棚架區)地面上發現──這裡是工人卸貨的區域,博物館還原了當初的運行軌道,並在地坪上舖了新舊兩種紅磚,讓兩段不同的時空在此有了完美的交會。◎展示樟腦產業與日式屋頂模型

紅樓內部空間規劃陳列室,以樟腦產業與南門工場為主題推出常設展,清楚的圖文介紹搭配模型,可以認識樟腦的用途與製作方法。

另一區除有一九一六年建造的貨梯遺址可參觀之外,最吸睛的,還是一座日式屋頂建造模型,這是當初修復師傅製作的打樣板,剖面構造讓人窺見日式屋頂的疊架順序與建材。

◎荷造場融合多元建材,實用且具美感

一旁的荷造場可以看到不少設計者的巧思妙意,包括由不同建材架築起的拱門、日治時期就已經使用的L型角鋼,以及帶有承接角鋼桁架重量的弧形牛腿托架等,不僅具有功能,也兼顧了裝飾與美感。

荷造場的另一區域,目前作為餐廳使用,販售創意料理與文創商品,很受親子團體歡迎。

★小白宮與台北府的歷史串連

小白宮建於一九○二年,日治時期作為鴉片物品存放倉庫,設計式樣走古典形式,最大的特點在外牆的唭哩岸石、紅磚組合建材與內部的木製桁架。

◎來自台北城的磚石外牆

唭哩岸石來自舊台北城牆拆卸後的石塊,也是保存面積最大的一處。使用石製建材,是為了防火、防蟲與隔熱,如此有助於鴉片的保存。從外觀看不到有紅磚的痕跡,為此,台博館特地挖了穿牆洞,讓大家清楚看到這堵厚達六十五公分的外牆,其實是紮實的磚石結構。

◎木製桁架承接屋頂之重

內部的木製桁架以精算的力學交叉錯置,完整地承接了屋頂的重量。台博館特地拆掉格層,讓木架結構完整呈現在參觀者的眼前,也讓人驚嘆工匠們的技法和巧手。

南門園區的珍貴,在於歷史建物所要展現的設計美感與時代故事。沿著台車軌道慢步,享受清風吹拂,冰冷的紅磚或硬石也帶有和煦的溫度。

〔老屋特輯〕

新北市

黃金博物園區──尋歷史遺跡,探金瓜石採礦風華

金瓜石早年因為黃金產量豐富,日治時期便有商社來此進行採礦作業,當時標到採礦權者為田中長兵衛(田中組),他引入先進的機器取代當地的人力淘金砂作法,鑿出許多脈礦坑道,讓黃金產量大增;而後,於一九○五年發現硫砷銅礦,成為台灣重要的貴金屬煉製區,有「亞洲第一貴金屬礦山」的美譽。因應採礦所興建的設備與屋宅陸續興建,採礦會社也在多年間輾轉,歷經田中鑛山株式會社、瓜石鑛山株式會社、日本鑛業株式會社,時間在一八九六到一九三三年之間,包括煉製廠、會社辦公室、所長、職員宿舍、神社等集中在現今的黃金博物園區內,其中亦有台金公司接手後建造的館舍。從大門進入,可依序遊覽四連棟、煉金樓、太子賓館、黃金館與神社等景點,是一條充滿歷史人文與採礦遺址風情的旅遊路線。

◎高等職員宿舍四連棟

此處推估為日本鑛業株式會社在一九三○年代所興建,主要安置在會社任職的日籍員工與眷屬,後來也曾一度作為台金公司的員工宿舍。四連棟可容納四戶人家居住,格局雖小,但設備齊全,包括小庭院、玄關、客廳、起居室、廚房、浴室、廁所一應俱全,配備等同於官舍階級中的高等職員規格。

屋頂屬於寄棟造,為全木構建築,修復時以新舊建材搭配重現原貌。四戶的格局大同小異,玄關進入是座敷與床之間,左右位置依照居宅規劃而不同,此地的床柱採用整根原木打造,上頭還可看到樹節痕跡,這在一般官舍相當少見,多半都是四方形木柱。另外,在欄間的設計上也有較多變化,菱形框內有竹枝交錯,散發古典韻味。

原始格局是四戶隔開,為了參觀方便,園方打通緣側區域的牆壁,以利遊客穿梭往來,目前以四連棟前世今生、昭和家居生活剪影、戰後金瓜石食衣住行三個主題展示。文物的擺設也有許多小故事可以敘訴,譬如有一台架高的收音機是防止孩童碰撞而想的妙思,可見戰後物資的珍貴,這些細節只要掃描QRCODE都能聽到。

◎煉金樓──展示昔日煉金風華

此處在日治時期曾是第三煉製所的區域,煉金樓所在位置在當年曾作為存放黃金的地方,台金公司接手後也曾改為煉金工廠。建築設計類似簡約的現代主義式樣,比較特殊的建材為外牆的磁磚,這裡被覆的磁磚是十三溝面磚,盛行於一九二○年代。

正中建築為二層樓格局,曾是國民黨黨部安全室。重修之後的煉金樓設計為展示館,一樓為特展室與煉金遺址區;遺址區以圖文解說標明原本的煉金平台、煉金爐與廢水池位置,一旁還有窄軌軌道作為礦車行駛之用。

◎太子賓館──日本東宮赴台巡視之行館

裕仁皇太子於一九二三年四月曾到台灣巡視,田中礦業株式會社為招待皇太子入住,特別興建這棟行館,裕仁後來雖然並未入住,但此處也招待過多位皇族成員。行館在設計上處處精美、極盡要求,均按照日本豪宅的規模興建。總面積約三六○坪,屋舍部分約有一四○多坪,屋頂部分使用多達七種瓦片被覆,在玄關入口處的窗花,以日本富士山描繪雕刻綴以雲彩裝飾,整個建築體使用雁行配置,錯開各個空間的位置,可完整納入周遭庭院景致。

格局尚在玄關左側為應接室、右側為客室,可賞景的空間均為客室的設備,約有四間客室,同時也是太子書房、臥室空間;太子臥室位於客室二,可與其他兩間客室打通做大廣間使用。在書房與貴賓室的床之柱使用上好的原木建材,前者使用黑檀木,後者使用櫻花木,均是居住者的尊貴表徵。

其他尚有娛樂室、風呂、廚房等場景;比較特殊的是,在戶外區域也設計高爾夫球場與射箭場,由此可一窺當時追逐西方休閒文化的風氣,這也是太子賓館在二○○七年被列為市定古蹟的原因之一。

◎黃金神社──山腰上的遺址

由田中長兵衛下令興建的礦區神社,也稱為金瓜石神社或金瓜石山神社,根據介紹碑文說明,神社建立於明治三十一年(一八九八),主祀大國主命、金山彥命、猿田彥命三神祇;最初設址於本山大金瓜岩嶂的東側平地,後因人口逐漸聚居,便將神社移到現址。

從平地沿著蜿蜒山道而上,沿途包括有三座鳥居、五對旗幟座、手水舍與拜殿、本殿等,其中拜殿、本殿最初為入母屋造與切妻造樣式,一九三七年擴建後改為神明造,此種樣式可於台大圖書館所保存的神社黑白寫真看到,彼時正逢祭典舉飄、旗幡飄揚。戰後台灣神社建築均遭到破壞,金瓜石神社的木造結構也毀壞殆盡,僅留下拜殿地基與本殿之石柱與參道上的兩座鳥居。

神社位在園區最裡處,有步道連接古參道往上。登到拜殿處約需二十分鐘,沿途景色清朗,可欣賞群山海景,最美季節在秋芒翻飛之時,似白雪搖曳的山道獨立一座鳥居,空靈又蕭瑟,如化外仙境,令人著迷。◎本山五坑-──身歷其境的採礦坑道體驗

採礦的艱困人人知曉,但沒有實際在那黝暗的坑道內施作過,總不能感受其中的萬分之一。館方為了讓遊客深度瞭解礦工們的作業情況,特別在舊有的本山五坑旁開鑿一條新的坑道,請專業的師傅依原樣打造一條長約二百公尺的隧道,使用的桁架、枝條與架設工法都是按照標準搭建,新坑道會與舊坑道串連,讓大家更有身歷其境之感。

坑道長年保持在攝氏十八度,走起來非常舒適;地面舖有便於行走的鋼板,進入之前會先看一段五分鐘的影片,瞭解本山五坑的特色與注意事項。

由於是實地打鑿出來的山洞隧道,為求安全,得戴上安全帽,坑道沿途安置了不少礦工蠟像演示工作的情形,包括爆破、鑽孔、採集等等,還有基台廢棄的台車設備。蠟像栩栩如生,甚至透過播音設備傳來老礦工們的對話,場景極為逼真,是一趟很值得的遊程。

──日式建築在台灣,見證時代的美麗與滄桑

建築是城市的風景,一棟棟日式老屋,串起舊時代的人文地貌與生活情境。台灣各地在日治時期留下許多日式建築遺跡,舉凡別莊、溫泉浴場、旅社、神社、校舍、招待所、茶館、道場……皆帶著濃厚的東洋風情,時至今日,在這塊土地上持續洋溢日式遺風。

★島嶼上的日式遺風──和風建築散落街巷與車站

日治時期歷經三代君主,十九任台灣總督,從一八九五到一九四五年,明治、大正、昭和,每個時期都有不同的政策與建設,也相對影響了島內的建築形式;百年來,被拆除的、被保留的,吉光片羽都值得珍藏。

明治天皇在位於一八九五到一九一二年間,這期間推行的明治維新運動讓日本廣受西方文化薰陶,也包括建築層面,這樣的風潮吹到殖民地台灣,在一八九五到一九一二年的始政時期,雖有不少的抗爭活動,但一些如醫院、銀行、車站、學校、專賣局與各州廳官舍等陸續興建,讓台灣總督的各項政策能順利推展,其中的重要建設當屬一九○八年通車的台灣縱貫鐵道路網。

◎州廳官舍,融入和洋折衷設計

台灣現今的行政區劃由日本州治時期沿用修改,日本時代總共歷經八次改制,約可分為沿用清朝的縣制,後來規劃的廳制與州制,直到一九二六年的五州三廳方才底定,分別是台北、新竹、台中、台南、高雄五州,與花蓮港、台東、澎湖三廳。

官辦廳舍中,州治時期的五棟州廳建築也非常漂亮,目前均已卸下各自的身分轉作他用。台北州廳即現今的監察院;台中州廳除作為市政府都市發展局和環保局辦公場所,也規劃陳列館,開放給一般民眾參觀;台南州廳已改為台灣文學館對外開放。至於高雄州廳,則於一九八七年完全拆撤。

◎七大經典火車站,建築美學之作

交通建設方面,一九○八年通車的台灣縱貫線鐵路讓基隆到高雄串連起來,各個火車站也成了建築師的表演舞台。七大經典火車站包括基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南和高雄,均為和洋折衷主義式樣,堪稱建築美學代表。其中,基隆、台北、嘉義等三個車站,均已拆撤改建,不復原貌;台中與高雄車站,也因新站體成立而作為古蹟陳列;目前唯有新竹車站仍舊服役中。◎林場官舍與糖廠建築,見證物產豐饒

農林發展是日治時期的重要經濟改革,台灣豐富的林相與蔗糖、菸酒產業,促使林場、糖廠與酒廠相繼成立。林業園區包括羅東、林田山;糖廠包括高雄橋頭,雲林虎尾、斗六,嘉義蒜頭,台南總爺與烏樹林等等。目前除了虎尾、斗六糖廠仍在運作,其他均已轉型為觀光糖廠,對外開放。

◎酒廠轉型為文創園區,演繹新舊之美

酒廠的歷史發展與糖廠如出一轍,當產業沒落,遺留下大片廠址遺跡,讓老建築以不同的型態重新站上舞台,應屬最好的出路。日治時期台灣興建的酒廠包括台北、台中、花蓮、嘉義、嘉義,是文化部所屬的五大文創園區;在走出製酒產業後,包覆以古蹟、藝文或設計等相關特色,讓眾人能在老時光裡,培養美學基因。

★細賞建築美學──日式建築&和洋折衷式樣

日本政府在台五十年,所有的建築式樣約可概分為兩種,一是傳統日式建築風格,一是加入了西方多種建築語彙的和洋折衷式樣。前者有其固定的規格;後者種類相當多元,包含了新古典主義、巴洛克、現代主義等,主要因為設計的建築師曾留學英國或師承英國建築師,在日本無發揮的舞台,於是選擇遠赴台灣,將所有的創意在此生根發芽,也造就了獨有的建築作品。

最具代表性的建築師包括辰野金吾(東京車站、台灣菸酒公賣局)、森山松之助(辰野金吾學生,代表作台灣總督府、台南州廳、台北州廳)、近藤十郎(台北帝國大學附屬病院,即臺灣大學附設醫院)、長野宇平治等。

◎宿舍、民宅、神社、武德殿,有階級也有巧思

傳統日本建築有一定的標準,木建材是基本元素,多用於官舍、民居、小車站與神社等設計。針對官方宿舍頒訂的法制條例,上到市長官邸、廠長宿舍、職員居所,什麼樣的配置一清二楚,例如座敷應有六疊或八疊榻榻米,床之間該用哪種等級床柱,都有規範。

使用的建材與工法大同小異,通常以黑瓦、雨淋板、邊竹夾泥牆最常見。比較特別的是,為了因應台灣氣候,屋宅都會抬高用以防潮;另外,窗台下的氣窗,也是為了散發濕氣而增添的設置。

神社的興建依照社格大小作為興建標準,除了伊勢神宮因為太過尊貴不列入社格以外,其他均按照官社與民社興建。官社裡有「官幣社」、「國幣社」大中小階級之別;台灣最高者為台灣神社,屬於國幣大社。

在空間配置上最能看出建築美感的包括本殿、事務所。本殿設計包含神明造、入母屋造;台灣現存神社多為入母屋造,至於金瓜石神社與台灣神社原始設計,便是神明造。

武德殿原本是平安時代皇城裡的一棟建築,後來被武德會作為武道館的設計參考。台灣較具規模的武德殿包括台南、高雄、大溪等,抬高的地基是特色,與日本當地有所區別。入門口與屋頂會有千鳥與唐破風設計,使用的外牆建材依年代不同而有紅磚、洗石子;通常在屋頂正脊兩端會安置鴟尾,有防火驅邪的作用。

◎車站、州廳舍、銀行看和洋特色

將日本近代和風建築與洋風建築語彙融合的,概稱和洋折衷建築,這種形式在明治維新後興起,台灣有相當多老屋案例留存。這類建築在日本造屋基本結構上添加許多西方元素,如新古典主義、維多利亞、巴洛克及文藝復興等,是建築師對於自身所學的展現,也是另一種建築學派的歸屬。

和洋折衷建築在屋頂上有馬薩式、圓頂形式,代表建築為國立臺灣博物館、台南地方法院,門廊與門廳以華麗的希臘立柱打造,繁複的花紋、勳章、彩帶,以泥塑工法雕琢,細節精緻,引人入勝。

哥德式設計也運用在台灣的歷史建築上,包括花蓮港出張所與台灣基督長老教會濟南教會(原名臺北幸町教會,一九一六年井上薰)。其他尚有牛眼窗、拱心石、牛腿飾柱、山牆等,均是欣賞的重點。

★認識東洋建築元素──必賞日式老屋16選

欣賞日式老屋之美,認識東洋建築詞彙是重要的線索。本單元精選16項必賞日式建築元素,一窺老屋經典的造型式樣、建材工法、裝飾擺設及生活空間運用等,遊賞之餘,有更多知性的收穫。

◆屋頂(屋根)

日式屋頂林林總總大約有十來項,在台灣常見的大概有四種,包括切妻屋根、寄棟屋根、入母屋根以及方形屋根(或稱寶形造),這幾種形式多來自中國,也各有不同名稱。切妻屋根為懸山頂,屬雙坡式屋頂,長方形空間,常見於神社;寄棟屋根為廡殿式樣,為五脊四坡式,屋頂有四面斜坡,常稱為「四阿頂」,在各式屋頂中等級最高;入母屋根及方形屋根,則為歇山頂與四柱攢尖,常見於佛寺及武德殿。◆欄間

指介於和室屋內天花板與拉門之間的通風、透氣、採光隔屏,通常以鏤空雕刻或竹枝木枝交錯榫接的手法裝飾,簡單或華麗的式樣皆有;台灣多為梳子狀或格狀形式,鏤刻則有自然山水景色的圖案。

◆鬼瓦

日本屋脊上的裝飾瓦,多見於屋脊四面尾端與主脊左右兩側。鬼瓦樣式琳瑯滿目,因有闢邪之用,多以兇惡的鬼面或獸面製造,普通民居鬼瓦為雲朵圖案,也有佛寺以經書捲冊的造型製作。

◆虹梁

屋架上的水平構件,可支撐約束木柱之間的力量,工匠多會在木頭上雕刻裝飾。日本老屋中最常見的就屬海老虹梁,海老亦即蝦子,來自於蝦子彎曲身形之意。

◆蟇股

蟇(音同麻)股,為上下橫梁之間的托物,可分散重量,達到建築的穩固。蟇股也譯為蛙股,形狀有如青蛙蹲踞的姿態而得名。如同懸魚、鬼瓦一般,蟇股也發展成許多漂亮紋路,除了花卉、雲朵形狀外,也出現獸樣與禽鳥的造型,樣式千變萬化。

◆懸魚

設於日本山牆或破風板下的一種裝飾物品,帶有防止火災的寓意。日本懸魚花樣繁複,台灣常見的圖案包括豬目、三花、梅缽、兔毛通與蕪懸魚。

Part 2 漫遊日式老建築

──走讀時代記憶、街廓聚落與土地的故事

建築是城市的風景,老建築更有著訴說不盡的故事。台灣遺留下來的日式建築,串起日治時期關於茶園、礦業、林業、製糖、菸草產業、農漁牧業等興衰景況。循著時光線索,穿街走巷,可從中一窺早年庶民生活的軌跡,在日式氛圍濃厚的屋舍、街廓間,來一趟和風小旅行。

台北市

台灣博物館南門園區──走過百年歲月的樟腦、鴉片倉庫

前台灣總督府專賣局台北南門工場,現已規劃為台灣博物館的南門園區,創建於一八九九年,早年為製造及試驗樟腦、鴉片的重要生產基地,是日治時期全台唯一的公營樟腦加工廠。目前僅存小白宮與紅樓兩棟建築,很難想像這處工場早年面積是如今的八倍之多。整個園區氛圍從南昌街上的一整排樟樹林道渲染開來,串連園區內特意保留的一段亞歷山大椰子步道。資深解說員陳信鈞說:「當年裕仁皇太子的車駕,就是沿著這一條亞歷山大椰子林蔭道進入廠區,走過紅磚砌成的拱門視察樟腦的製作流程。」南門工場座落在博愛特區一條有著茂密樟樹林道的街側,對面是公賣局,該處也曾是南門工場的範疇。看著黑白照片上那一望無際的低矮廠房後,不難理解當年日本政府的重視程度。據說椰林大道設計,是台灣日式建築很基本的配備,因為台灣的亞熱帶氣候與具有南洋風情的大椰樹很對味,高大筆直的樣子,作為迎賓大道既氣派又有型。

◎能驅蟲的樟腦也要一級保護

一般人會疑惑樟腦不就是拿來驅蟲、抗菌嗎?有必要為此特設一處製造工場並為之保護?其實,樟腦本身也可作為火藥的安定劑,這在當年日本一度處於戰火線上的國家來說,是非常珍貴的物品,因此連同鴉片一起被列入公賣品,並於一八九九年設立試驗與製造基地。南門園區現址就是作為倉庫藏貨儲存使用。

◎原味修復,還原百年古蹟樣貌

南門工場樟腦、鴉片倉庫區在一九九八年被內政部列為國定古蹟,二○○六年台博館接手進行一連串的修復,原汁原味保留當初的設計與模樣。現存的建築與設備包括紅樓、小白宮與四百石貯水槽等;從這些歷史遺跡,可一窺日治時期建築師的設計手法與當時繁忙緊湊的氛圍。

★古典紅樓,洋溢維多利亞安妮女王風

建築師對於空間場域的考量具備全面性,受到傳統日式格局與西方式樣薰陶的日本設計師也不例外。

◎經典辰野式樣──紅磚與灰泥飾帶造型

紅樓是現代的暱稱,因為是以紅磚砌造而成。這幢建築作為樟腦倉庫使用,建於一九一五年,手法屬於歷史式樣偏維多利亞時期流行的安妮女王式樣。這時期的日本設計師受到留英的日本建築大師辰野金吾影響,多使用飾帶、拱門造型,故也稱為「辰野式樣」;本棟建築的設計者土生瑾作亦大量運用此元素,讓建築多了一些優雅的味道。

◎外牆TR紅磚──磚體大而沉,耐用又耐看

紅樓外牆使用非常耐用的TR紅磚,由台灣煉瓦株式會社(Taiwan Renga)生產;相較於現在的紅磚,TR紅磚體積更大,重量更沉。

這樣的磚體也可在紅樓旁的荷造場(棚架區)地面上發現──這裡是工人卸貨的區域,博物館還原了當初的運行軌道,並在地坪上舖了新舊兩種紅磚,讓兩段不同的時空在此有了完美的交會。◎展示樟腦產業與日式屋頂模型

紅樓內部空間規劃陳列室,以樟腦產業與南門工場為主題推出常設展,清楚的圖文介紹搭配模型,可以認識樟腦的用途與製作方法。

另一區除有一九一六年建造的貨梯遺址可參觀之外,最吸睛的,還是一座日式屋頂建造模型,這是當初修復師傅製作的打樣板,剖面構造讓人窺見日式屋頂的疊架順序與建材。

◎荷造場融合多元建材,實用且具美感

一旁的荷造場可以看到不少設計者的巧思妙意,包括由不同建材架築起的拱門、日治時期就已經使用的L型角鋼,以及帶有承接角鋼桁架重量的弧形牛腿托架等,不僅具有功能,也兼顧了裝飾與美感。

荷造場的另一區域,目前作為餐廳使用,販售創意料理與文創商品,很受親子團體歡迎。

★小白宮與台北府的歷史串連

小白宮建於一九○二年,日治時期作為鴉片物品存放倉庫,設計式樣走古典形式,最大的特點在外牆的唭哩岸石、紅磚組合建材與內部的木製桁架。

◎來自台北城的磚石外牆

唭哩岸石來自舊台北城牆拆卸後的石塊,也是保存面積最大的一處。使用石製建材,是為了防火、防蟲與隔熱,如此有助於鴉片的保存。從外觀看不到有紅磚的痕跡,為此,台博館特地挖了穿牆洞,讓大家清楚看到這堵厚達六十五公分的外牆,其實是紮實的磚石結構。

◎木製桁架承接屋頂之重

內部的木製桁架以精算的力學交叉錯置,完整地承接了屋頂的重量。台博館特地拆掉格層,讓木架結構完整呈現在參觀者的眼前,也讓人驚嘆工匠們的技法和巧手。

南門園區的珍貴,在於歷史建物所要展現的設計美感與時代故事。沿著台車軌道慢步,享受清風吹拂,冰冷的紅磚或硬石也帶有和煦的溫度。

〔老屋特輯〕

新北市

黃金博物園區──尋歷史遺跡,探金瓜石採礦風華

金瓜石早年因為黃金產量豐富,日治時期便有商社來此進行採礦作業,當時標到採礦權者為田中長兵衛(田中組),他引入先進的機器取代當地的人力淘金砂作法,鑿出許多脈礦坑道,讓黃金產量大增;而後,於一九○五年發現硫砷銅礦,成為台灣重要的貴金屬煉製區,有「亞洲第一貴金屬礦山」的美譽。因應採礦所興建的設備與屋宅陸續興建,採礦會社也在多年間輾轉,歷經田中鑛山株式會社、瓜石鑛山株式會社、日本鑛業株式會社,時間在一八九六到一九三三年之間,包括煉製廠、會社辦公室、所長、職員宿舍、神社等集中在現今的黃金博物園區內,其中亦有台金公司接手後建造的館舍。從大門進入,可依序遊覽四連棟、煉金樓、太子賓館、黃金館與神社等景點,是一條充滿歷史人文與採礦遺址風情的旅遊路線。

◎高等職員宿舍四連棟

此處推估為日本鑛業株式會社在一九三○年代所興建,主要安置在會社任職的日籍員工與眷屬,後來也曾一度作為台金公司的員工宿舍。四連棟可容納四戶人家居住,格局雖小,但設備齊全,包括小庭院、玄關、客廳、起居室、廚房、浴室、廁所一應俱全,配備等同於官舍階級中的高等職員規格。

屋頂屬於寄棟造,為全木構建築,修復時以新舊建材搭配重現原貌。四戶的格局大同小異,玄關進入是座敷與床之間,左右位置依照居宅規劃而不同,此地的床柱採用整根原木打造,上頭還可看到樹節痕跡,這在一般官舍相當少見,多半都是四方形木柱。另外,在欄間的設計上也有較多變化,菱形框內有竹枝交錯,散發古典韻味。

原始格局是四戶隔開,為了參觀方便,園方打通緣側區域的牆壁,以利遊客穿梭往來,目前以四連棟前世今生、昭和家居生活剪影、戰後金瓜石食衣住行三個主題展示。文物的擺設也有許多小故事可以敘訴,譬如有一台架高的收音機是防止孩童碰撞而想的妙思,可見戰後物資的珍貴,這些細節只要掃描QRCODE都能聽到。

◎煉金樓──展示昔日煉金風華

此處在日治時期曾是第三煉製所的區域,煉金樓所在位置在當年曾作為存放黃金的地方,台金公司接手後也曾改為煉金工廠。建築設計類似簡約的現代主義式樣,比較特殊的建材為外牆的磁磚,這裡被覆的磁磚是十三溝面磚,盛行於一九二○年代。

正中建築為二層樓格局,曾是國民黨黨部安全室。重修之後的煉金樓設計為展示館,一樓為特展室與煉金遺址區;遺址區以圖文解說標明原本的煉金平台、煉金爐與廢水池位置,一旁還有窄軌軌道作為礦車行駛之用。

◎太子賓館──日本東宮赴台巡視之行館

裕仁皇太子於一九二三年四月曾到台灣巡視,田中礦業株式會社為招待皇太子入住,特別興建這棟行館,裕仁後來雖然並未入住,但此處也招待過多位皇族成員。行館在設計上處處精美、極盡要求,均按照日本豪宅的規模興建。總面積約三六○坪,屋舍部分約有一四○多坪,屋頂部分使用多達七種瓦片被覆,在玄關入口處的窗花,以日本富士山描繪雕刻綴以雲彩裝飾,整個建築體使用雁行配置,錯開各個空間的位置,可完整納入周遭庭院景致。

格局尚在玄關左側為應接室、右側為客室,可賞景的空間均為客室的設備,約有四間客室,同時也是太子書房、臥室空間;太子臥室位於客室二,可與其他兩間客室打通做大廣間使用。在書房與貴賓室的床之柱使用上好的原木建材,前者使用黑檀木,後者使用櫻花木,均是居住者的尊貴表徵。

其他尚有娛樂室、風呂、廚房等場景;比較特殊的是,在戶外區域也設計高爾夫球場與射箭場,由此可一窺當時追逐西方休閒文化的風氣,這也是太子賓館在二○○七年被列為市定古蹟的原因之一。

◎黃金神社──山腰上的遺址

由田中長兵衛下令興建的礦區神社,也稱為金瓜石神社或金瓜石山神社,根據介紹碑文說明,神社建立於明治三十一年(一八九八),主祀大國主命、金山彥命、猿田彥命三神祇;最初設址於本山大金瓜岩嶂的東側平地,後因人口逐漸聚居,便將神社移到現址。

從平地沿著蜿蜒山道而上,沿途包括有三座鳥居、五對旗幟座、手水舍與拜殿、本殿等,其中拜殿、本殿最初為入母屋造與切妻造樣式,一九三七年擴建後改為神明造,此種樣式可於台大圖書館所保存的神社黑白寫真看到,彼時正逢祭典舉飄、旗幡飄揚。戰後台灣神社建築均遭到破壞,金瓜石神社的木造結構也毀壞殆盡,僅留下拜殿地基與本殿之石柱與參道上的兩座鳥居。

神社位在園區最裡處,有步道連接古參道往上。登到拜殿處約需二十分鐘,沿途景色清朗,可欣賞群山海景,最美季節在秋芒翻飛之時,似白雪搖曳的山道獨立一座鳥居,空靈又蕭瑟,如化外仙境,令人著迷。◎本山五坑-──身歷其境的採礦坑道體驗

採礦的艱困人人知曉,但沒有實際在那黝暗的坑道內施作過,總不能感受其中的萬分之一。館方為了讓遊客深度瞭解礦工們的作業情況,特別在舊有的本山五坑旁開鑿一條新的坑道,請專業的師傅依原樣打造一條長約二百公尺的隧道,使用的桁架、枝條與架設工法都是按照標準搭建,新坑道會與舊坑道串連,讓大家更有身歷其境之感。

坑道長年保持在攝氏十八度,走起來非常舒適;地面舖有便於行走的鋼板,進入之前會先看一段五分鐘的影片,瞭解本山五坑的特色與注意事項。

由於是實地打鑿出來的山洞隧道,為求安全,得戴上安全帽,坑道沿途安置了不少礦工蠟像演示工作的情形,包括爆破、鑽孔、採集等等,還有基台廢棄的台車設備。蠟像栩栩如生,甚至透過播音設備傳來老礦工們的對話,場景極為逼真,是一趟很值得的遊程。