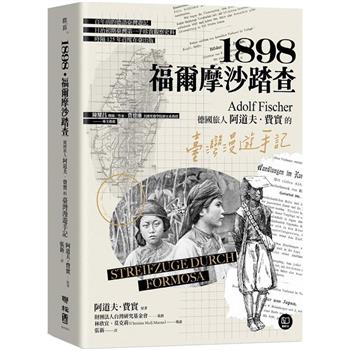

第二部 《福爾摩沙踏查》

阿道夫‧費實(Adolf Fischer)

五、從枋寮經力里社、巴塱衛、太麻里,抵達卑南

我們預計過夜的下個目的地,是先前提過的力里社,那是一個約有300戶人家、700位居民的地方,被在地人視為首都。當力里社人和距離約10里(相當於25英里左右)處的姑仔崙(Kwanan)庄起衝突時,一般是前者會獲得支援。

距離排灣族頭目所在的村落,還有很長的一段路途,儘管天氣炎熱,我還是決定繼續動身。我們攀上一座山稜,在此眺望廣闊的大海和小琉球島。不久後吹起了一陣清涼的微風,稍微緩解了旅途的勞累。遠方有時可見一絲絲的煙霧,暗示那裡有零星的蕃人住所。多處高原打斷了起伏的山脈。嚴重龜裂的土地,彷彿張開嘴討水喝的口渴之人,只有西南季風帶來豐沛的雨水。這時候,雨水會順著山坡,將大量的土石沖入山谷。乾涸的河床在山谷間蜿蜒,而山上也缺乏有活水的山澗和泉源。

由於缺水,這裡的植被十分稀疏;陡峭的山坡上只見乾瘦的青草,少有灌木;偶爾會有栗樹、肖楠或長青的橡樹伸向蔚藍的天空,形成植被的島嶼。我們路上沒看到什麼生物;只有五彩繽紛的昆蟲或絢爛的蝴蝶,不時在晴空中飛舞。

突然間,我在長著高蘆葦的山脊上看見長矛矛尖的閃光。那是一支蕃人隊伍;他們看見我們,驚訝地停下腳步。

我們的通譯先上前說明我們沒有惡意。儘管如此,還是有些人害羞地跑走了,但有8個人決定留下來。我把香菸遞給他們,他們有些遲疑地靠過來,但仍讓我欣賞他們作工精美的武器和工具。他們最後終於放下戒心,允許我替他們拍照。

排灣族人有馬來人的外型:身材矮壯有力,骨架不大,皮膚呈古銅色。有寬大的臉孔,造型勻稱的口齒,以及厚實的塊莖狀鼻子;他們將蓬鬆的亂髮剪至額頭,後側則留著及肩的長髮,或用頭帶綁起來。脖子上掛著長及胸部的紅漿果項鍊──他們相信這種紅漿果帶有魔力。有些人的耳朵上戴著問號狀的金屬耳飾,與他們的玉手鐲一樣,無疑出自漢人之手。

他們的服飾非常簡單,穿著兩件比膝蓋高一個手掌的圍裙;大部分的人還會再加上一件羊毛或麻布製的、長及肚臍的淺藍色短開襟外套。我很驚訝地看見一名少年戴著一頂白色花冠,與他那古銅色的肌膚非常相襯。我起初以為戴花冠乃是因為他們的審美本性,卻很快地發現這樣的打扮只是出於實用性的考量;我們後來在路上遇到了一整隊年輕人,他們為了遮陽,全都戴著白花編成的花冠,這種白花的中文叫做「Shu-yon-hoi」。

無論如何,我完全沒有料想到居住在這片荒涼山區裡的蕃人,竟會打扮得如此詩情畫意,而那5名荷槍實彈的憲兵,在這群頭戴花飾的牧羊人面前,也顯得頗為多餘。

這裡的山脈呈圓拱形,陡升陡降,高度落差達數百公尺,因其翠綠色的山坡宛若一座凝固的海洋;天際線的盡頭,則是寬20至30英里的西部平原,以及蔚藍的太平洋。

我們漫步在山間,一路上沒有遇到水源與遮蔭,路途因此更加痛苦煎熬。我們全都口渴得要死,花了數個小時尋找水源,卻一無所獲,只見處處乾枯的水道。這樣找了4個小時後,我們才在小徑另一側的山谷裡,望見我們魂牽夢縈的小型泉水;然而它的流速和水量必須多出10倍,才夠滿足我們整隊人渴求的唇舌。

待所有人都喝完水、梳洗完畢,苦力們也裝滿各自的葫蘆水壺後,我們便神清氣爽、精神百倍地朝向目的地進發。

我們再度遇見持械的蕃人──還有一些蕃人女子,她們也戴著防晒用的花冠。那些男人的矛尖底部垂掛著用羽毛串起來的漢人頭顱。與上次一樣,我們也派出那位蕃語通譯,前去表明我們並無惡意。那些蕃人男子撇著頭,以驚訝而疑惑的眼神目送我們離去。

我們來到一個山脊的鞍部;從東面吹來的濃厚雲霧,將我們籠罩其中。霎時間,從右側山坡的樹叢中傳來一聲槍響,卻遍尋不著開槍的嫌疑人,也沒見到蕃人的蹤跡。

我們還在考慮這是警告性的射擊,為了通報我們的到來,還是前方有人對我們懷抱敵意,卻步入一片伸手不見五指的濃厚雲海。出於安全考量,我們讓那位蕃語通譯和2名憲兵先去探路。但這種陰森可怕的狀況很快便結束了,陽光穿破並驅散了雲霧,我們再次置身於明亮的天光中。

我們向上攀登,不久後登上了一座山稜,蕃人們從谷底攀上來,又迅速消失在另一側的山谷中。我們的通譯指向西方。我們今天旅行的目的地──力里社──就位於我們腳下的谷地。

夕陽紫紅色的光芒逐漸暗沉,神祕的夜幕降臨世間。

我們朝著山谷的方向,沿著陡峭荒僻的小徑而下。走到半路,突然有個蕃人帶著妻子從樹叢裡冒出來;那是力里社的其中一位頭目,今年才28歲。他們倆在我面前深深鞠躬,頭部碰地;那位頭目接著拿走我的防護帽,交換他的花冠,並將花冠戴在我頭上。他也取走我手上的登山杖。這位年紀輕輕的蕃人王子似乎想藉此表示,他願意像自己的頭顱般保護我的頭顱,而我在他的領地裡不需要武器。

他才剛戴上我的帽子,便開始像提羅爾邦返家的登山者般大聲呼叫。從下方傳來好幾聲回應,如雜響般湧入我的耳中。可以感覺到,村裡似乎發生了什麼不尋常的事。

衣著鮮豔的身影,使這座黑漆漆、梯田式的村莊變得熱絡起來;他們像螞蟻一樣,從屋子裡爬上低矮的屋頂。

整座村莊因歐洲人首度造訪而人聲鼎沸。穿著紅綠披風的大人小孩,站在離我們稍遠的地方,或是從屋頂上訝異地望著我們。

頭目家前的階梯形廣場有一棵壯麗的闊葉樹,外型似胡桃樹,我便坐在樹下休息。許多半熄滅的火光,在星辰間閃爍著光芒。

據我的通譯所說,這裡是Kuliu頭目的家;他不是大頭目,而是村莊裡的6個頭目之一。但依照當地習俗,由於他是第一個和我致意的人,他有權利接待我。其他頭目很快便來進行拜會儀式;他們是一群身手矯健、有古銅色肌膚的人物,身穿紅綠斗篷,頭戴花冠;在重新升起的火光之下,顯得十分詩情畫意。

第一輪問候後,我遞了幾根香菸給這幾位權貴人士,他們卻困惑地打量著香菸,在手上轉來轉去。這一次不用通譯我也看得出來:這些自然之子沒看過香菸,只認得他們的小菸斗。

應眾人要求,我在他們面前抽了根香菸,他們隨即很上手地抽起來了。等大家都熟絡了,他們便像來到卡斯坦蠟像館(Castans Panoptikum)、頭一次看見新喀里多尼亞人的天真柏林市民簇擁上來,仔細地觀察我,並伸手觸碰我的身體。

放下戒心後,我也更能仔細地察看我的這群同夥。我那位老實的東道主Kuliu,這時突然扛來一個陶壺,並像兄弟似地擁抱我,將我拉進室內,拉進他的「好地方」(gute Stube)。

尷尬的時刻來臨了。屋子裡的角落生著火,靠牆擺著長椅般的石板,我們在石椅上各自坐定。他們用瓜殼做的碗向我敬酒,碗裡裝著氣味難聞的發酵液體。所有人都把目光投向我這邊。眼見非喝不可,我突然靈光一閃,趕忙用左手指著入口。他們全都像接獲指令般往那邊看,我則趁機將這碗瓊漿玉露倒掉。這種「令人沉醉的美酒」,據說是用玉蜀黍釀成的,必須在竹筒裡放上4、5天後才能飲用──它最好永遠沉睡在竹筒裡不要出來。

我的小聰明沒有起到太多效果,因為很快地他們又斟給我一碗酒,而這次他們鐵了心要看我喝下去,搞清楚它合不合我的胃。

我恐懼得滿頭大汗;我很明白,面對他們的盛情款待,若是我做出不友善的行為,恐怕會有很糟糕的後果;但另一方面我也知道,如果我將這碗酒喝下肚,恐怕會有好幾天──甚至好幾個禮拜──身體都好不起來。

我慌張地往狹小的窗外張望,想找到那位蕃語通譯的身影,卻徒勞無功。最後是有名同行的日本人,聽到我絕望的呼喚趕了過來,並找來我的中文通譯,這位中文通譯接著才把正確的人給帶來了──那位我熱切盼望的、通曉排灣族語的蕃語通譯。

我對著這些未開化、愛喝酒的新朋友們──套用德國作家伊默曼(Karl Leberecht Immermann)在《明希豪森》(Münchhausen)裡的說法,他們才剛開始「舔舐啟蒙時代的冰柱」(an den Eiszapfen der Aufklärung hinauf zu lecken hatten)──說道,儘管我非常喜愛也尊敬他們,但由於我「罹患嚴重胃病」,醫師禁止我飲用任何茶以外的飲品,因此無法和他們一起喝酒。

聽到這個說法,他們不可置信地搖搖頭,有個人似乎在跟另一個人說:「得嚴重胃病的歐洲人,原來長這個樣子啊!」

我暫時得救了。鑽過1公尺高的低矮入口,重新回到室外,我想起自己一整天只嚼了幾片巧克力,肚子便咕嚕咕嚕地叫了起來,我於是決定餵飽我體內嗷嗷待哺的飢餓小人。蕃人的友誼是件美好的東西──雖然有時很折磨自己的胃──但也無法單靠它填飽肚子。

屋前的廣場上此刻聚集著力里社的「達官顯要」(haute volée),我肯定不能在那裡煮飯;在室內我也不敢用火,因為通風不好,怕會燻到低矮的臥室天花板。

我決定放棄熱食,在屋子裡開一罐醃牛肉來享用。但在此之前,我得先拜託我的好友Kuliu,把那些爭先恐後擠進來的閒雜人等掃地出門。他很熱心而積極地完成了這份任務;只可惜他卻忘了把自己也一併請出去。

他在我身旁蹲了下來,順勢便把右手伸進我的醃牛肉罐頭裡,想要拿幾塊肉嘗嘗,好像這是天經地義的事情。面臨這樣的親密攻勢,我想起了「施比受更有福」這句話,於是決定讓自己享受一次施捨的幸福,將一半的醃牛肉倒在一張紙上呈給了他。收到這份贈禮的他深受感動,內心的激昂情緒全映照在他那張燦笑的鬼臉上。Kuliu確實是個貪吃鬼;他後來還去找日本人討東西吃;於是我對於他隔天飽受消化不良所苦,一點也不感到意外;因為當我想再請他吃點什麼的時候,他卻只能頂著一張苦瓜臉,指指他的胃,婉拒了我的好意。

與我們在來路上遇到的蕃人一樣,力里社一帶的蕃人也是排灣族人。排灣人分布在南部和西南部的沿岸地區,以及南部的山區當中。排灣族人的體格壯碩勻稱,身材中等;身上最美麗的部位是那一雙雙水汪汪、棕黑色的大眼睛。

排灣族源自一顆裂開的巨石,從巨石中生出了一男一女;排灣族人將其視為自己的祖先。排灣人宣稱他們是南福爾摩沙最早的居民;所有的證據都指出,排灣族源自於一座馬來島嶼。

住在東部平原的排灣族經常與知本族混居──知本族可能來自隸屬日本、距離福爾摩沙東北方110英里的宮古群島──他們對知本族俯首稱臣,並承認知本族的優勢地位。

在排灣族人的記憶中,有位名叫卓杞篤(Tokitok)的人物,享有崇高的威望。他生活於本世紀的60至70年代,曾經是一位影響力很大的頭目;他成功地聯合所有的蕃人部落,想要將壓迫他們的漢人驅逐出這座島嶼。假如他沒有英年早逝的話(他死於1873年),這項計畫肯定會對漢人造成更加沉重的打擊。

排灣族沒有明確的宗教觀。他們不造神像,對更高的存在也沒有清楚的概念;但他們相信靈魂轉世。狗和雞被他們認為是靈魂暫時棲息的絕佳場所。也因為如此,儘管他們會養雞來賣,卻從不吃雞。

根據力里社人的說法,他們可以和其他聚落居民互相溝通,但僅至位於東岸的巴塱衛(Paro-ē)為止;過了巴塱衛之後,他們的語言就不通了。

阿道夫‧費實(Adolf Fischer)

五、從枋寮經力里社、巴塱衛、太麻里,抵達卑南

我們預計過夜的下個目的地,是先前提過的力里社,那是一個約有300戶人家、700位居民的地方,被在地人視為首都。當力里社人和距離約10里(相當於25英里左右)處的姑仔崙(Kwanan)庄起衝突時,一般是前者會獲得支援。

距離排灣族頭目所在的村落,還有很長的一段路途,儘管天氣炎熱,我還是決定繼續動身。我們攀上一座山稜,在此眺望廣闊的大海和小琉球島。不久後吹起了一陣清涼的微風,稍微緩解了旅途的勞累。遠方有時可見一絲絲的煙霧,暗示那裡有零星的蕃人住所。多處高原打斷了起伏的山脈。嚴重龜裂的土地,彷彿張開嘴討水喝的口渴之人,只有西南季風帶來豐沛的雨水。這時候,雨水會順著山坡,將大量的土石沖入山谷。乾涸的河床在山谷間蜿蜒,而山上也缺乏有活水的山澗和泉源。

由於缺水,這裡的植被十分稀疏;陡峭的山坡上只見乾瘦的青草,少有灌木;偶爾會有栗樹、肖楠或長青的橡樹伸向蔚藍的天空,形成植被的島嶼。我們路上沒看到什麼生物;只有五彩繽紛的昆蟲或絢爛的蝴蝶,不時在晴空中飛舞。

突然間,我在長著高蘆葦的山脊上看見長矛矛尖的閃光。那是一支蕃人隊伍;他們看見我們,驚訝地停下腳步。

我們的通譯先上前說明我們沒有惡意。儘管如此,還是有些人害羞地跑走了,但有8個人決定留下來。我把香菸遞給他們,他們有些遲疑地靠過來,但仍讓我欣賞他們作工精美的武器和工具。他們最後終於放下戒心,允許我替他們拍照。

排灣族人有馬來人的外型:身材矮壯有力,骨架不大,皮膚呈古銅色。有寬大的臉孔,造型勻稱的口齒,以及厚實的塊莖狀鼻子;他們將蓬鬆的亂髮剪至額頭,後側則留著及肩的長髮,或用頭帶綁起來。脖子上掛著長及胸部的紅漿果項鍊──他們相信這種紅漿果帶有魔力。有些人的耳朵上戴著問號狀的金屬耳飾,與他們的玉手鐲一樣,無疑出自漢人之手。

他們的服飾非常簡單,穿著兩件比膝蓋高一個手掌的圍裙;大部分的人還會再加上一件羊毛或麻布製的、長及肚臍的淺藍色短開襟外套。我很驚訝地看見一名少年戴著一頂白色花冠,與他那古銅色的肌膚非常相襯。我起初以為戴花冠乃是因為他們的審美本性,卻很快地發現這樣的打扮只是出於實用性的考量;我們後來在路上遇到了一整隊年輕人,他們為了遮陽,全都戴著白花編成的花冠,這種白花的中文叫做「Shu-yon-hoi」。

無論如何,我完全沒有料想到居住在這片荒涼山區裡的蕃人,竟會打扮得如此詩情畫意,而那5名荷槍實彈的憲兵,在這群頭戴花飾的牧羊人面前,也顯得頗為多餘。

這裡的山脈呈圓拱形,陡升陡降,高度落差達數百公尺,因其翠綠色的山坡宛若一座凝固的海洋;天際線的盡頭,則是寬20至30英里的西部平原,以及蔚藍的太平洋。

我們漫步在山間,一路上沒有遇到水源與遮蔭,路途因此更加痛苦煎熬。我們全都口渴得要死,花了數個小時尋找水源,卻一無所獲,只見處處乾枯的水道。這樣找了4個小時後,我們才在小徑另一側的山谷裡,望見我們魂牽夢縈的小型泉水;然而它的流速和水量必須多出10倍,才夠滿足我們整隊人渴求的唇舌。

待所有人都喝完水、梳洗完畢,苦力們也裝滿各自的葫蘆水壺後,我們便神清氣爽、精神百倍地朝向目的地進發。

我們再度遇見持械的蕃人──還有一些蕃人女子,她們也戴著防晒用的花冠。那些男人的矛尖底部垂掛著用羽毛串起來的漢人頭顱。與上次一樣,我們也派出那位蕃語通譯,前去表明我們並無惡意。那些蕃人男子撇著頭,以驚訝而疑惑的眼神目送我們離去。

我們來到一個山脊的鞍部;從東面吹來的濃厚雲霧,將我們籠罩其中。霎時間,從右側山坡的樹叢中傳來一聲槍響,卻遍尋不著開槍的嫌疑人,也沒見到蕃人的蹤跡。

我們還在考慮這是警告性的射擊,為了通報我們的到來,還是前方有人對我們懷抱敵意,卻步入一片伸手不見五指的濃厚雲海。出於安全考量,我們讓那位蕃語通譯和2名憲兵先去探路。但這種陰森可怕的狀況很快便結束了,陽光穿破並驅散了雲霧,我們再次置身於明亮的天光中。

我們向上攀登,不久後登上了一座山稜,蕃人們從谷底攀上來,又迅速消失在另一側的山谷中。我們的通譯指向西方。我們今天旅行的目的地──力里社──就位於我們腳下的谷地。

夕陽紫紅色的光芒逐漸暗沉,神祕的夜幕降臨世間。

我們朝著山谷的方向,沿著陡峭荒僻的小徑而下。走到半路,突然有個蕃人帶著妻子從樹叢裡冒出來;那是力里社的其中一位頭目,今年才28歲。他們倆在我面前深深鞠躬,頭部碰地;那位頭目接著拿走我的防護帽,交換他的花冠,並將花冠戴在我頭上。他也取走我手上的登山杖。這位年紀輕輕的蕃人王子似乎想藉此表示,他願意像自己的頭顱般保護我的頭顱,而我在他的領地裡不需要武器。

他才剛戴上我的帽子,便開始像提羅爾邦返家的登山者般大聲呼叫。從下方傳來好幾聲回應,如雜響般湧入我的耳中。可以感覺到,村裡似乎發生了什麼不尋常的事。

衣著鮮豔的身影,使這座黑漆漆、梯田式的村莊變得熱絡起來;他們像螞蟻一樣,從屋子裡爬上低矮的屋頂。

整座村莊因歐洲人首度造訪而人聲鼎沸。穿著紅綠披風的大人小孩,站在離我們稍遠的地方,或是從屋頂上訝異地望著我們。

頭目家前的階梯形廣場有一棵壯麗的闊葉樹,外型似胡桃樹,我便坐在樹下休息。許多半熄滅的火光,在星辰間閃爍著光芒。

據我的通譯所說,這裡是Kuliu頭目的家;他不是大頭目,而是村莊裡的6個頭目之一。但依照當地習俗,由於他是第一個和我致意的人,他有權利接待我。其他頭目很快便來進行拜會儀式;他們是一群身手矯健、有古銅色肌膚的人物,身穿紅綠斗篷,頭戴花冠;在重新升起的火光之下,顯得十分詩情畫意。

第一輪問候後,我遞了幾根香菸給這幾位權貴人士,他們卻困惑地打量著香菸,在手上轉來轉去。這一次不用通譯我也看得出來:這些自然之子沒看過香菸,只認得他們的小菸斗。

應眾人要求,我在他們面前抽了根香菸,他們隨即很上手地抽起來了。等大家都熟絡了,他們便像來到卡斯坦蠟像館(Castans Panoptikum)、頭一次看見新喀里多尼亞人的天真柏林市民簇擁上來,仔細地觀察我,並伸手觸碰我的身體。

放下戒心後,我也更能仔細地察看我的這群同夥。我那位老實的東道主Kuliu,這時突然扛來一個陶壺,並像兄弟似地擁抱我,將我拉進室內,拉進他的「好地方」(gute Stube)。

尷尬的時刻來臨了。屋子裡的角落生著火,靠牆擺著長椅般的石板,我們在石椅上各自坐定。他們用瓜殼做的碗向我敬酒,碗裡裝著氣味難聞的發酵液體。所有人都把目光投向我這邊。眼見非喝不可,我突然靈光一閃,趕忙用左手指著入口。他們全都像接獲指令般往那邊看,我則趁機將這碗瓊漿玉露倒掉。這種「令人沉醉的美酒」,據說是用玉蜀黍釀成的,必須在竹筒裡放上4、5天後才能飲用──它最好永遠沉睡在竹筒裡不要出來。

我的小聰明沒有起到太多效果,因為很快地他們又斟給我一碗酒,而這次他們鐵了心要看我喝下去,搞清楚它合不合我的胃。

我恐懼得滿頭大汗;我很明白,面對他們的盛情款待,若是我做出不友善的行為,恐怕會有很糟糕的後果;但另一方面我也知道,如果我將這碗酒喝下肚,恐怕會有好幾天──甚至好幾個禮拜──身體都好不起來。

我慌張地往狹小的窗外張望,想找到那位蕃語通譯的身影,卻徒勞無功。最後是有名同行的日本人,聽到我絕望的呼喚趕了過來,並找來我的中文通譯,這位中文通譯接著才把正確的人給帶來了──那位我熱切盼望的、通曉排灣族語的蕃語通譯。

我對著這些未開化、愛喝酒的新朋友們──套用德國作家伊默曼(Karl Leberecht Immermann)在《明希豪森》(Münchhausen)裡的說法,他們才剛開始「舔舐啟蒙時代的冰柱」(an den Eiszapfen der Aufklärung hinauf zu lecken hatten)──說道,儘管我非常喜愛也尊敬他們,但由於我「罹患嚴重胃病」,醫師禁止我飲用任何茶以外的飲品,因此無法和他們一起喝酒。

聽到這個說法,他們不可置信地搖搖頭,有個人似乎在跟另一個人說:「得嚴重胃病的歐洲人,原來長這個樣子啊!」

我暫時得救了。鑽過1公尺高的低矮入口,重新回到室外,我想起自己一整天只嚼了幾片巧克力,肚子便咕嚕咕嚕地叫了起來,我於是決定餵飽我體內嗷嗷待哺的飢餓小人。蕃人的友誼是件美好的東西──雖然有時很折磨自己的胃──但也無法單靠它填飽肚子。

屋前的廣場上此刻聚集著力里社的「達官顯要」(haute volée),我肯定不能在那裡煮飯;在室內我也不敢用火,因為通風不好,怕會燻到低矮的臥室天花板。

我決定放棄熱食,在屋子裡開一罐醃牛肉來享用。但在此之前,我得先拜託我的好友Kuliu,把那些爭先恐後擠進來的閒雜人等掃地出門。他很熱心而積極地完成了這份任務;只可惜他卻忘了把自己也一併請出去。

他在我身旁蹲了下來,順勢便把右手伸進我的醃牛肉罐頭裡,想要拿幾塊肉嘗嘗,好像這是天經地義的事情。面臨這樣的親密攻勢,我想起了「施比受更有福」這句話,於是決定讓自己享受一次施捨的幸福,將一半的醃牛肉倒在一張紙上呈給了他。收到這份贈禮的他深受感動,內心的激昂情緒全映照在他那張燦笑的鬼臉上。Kuliu確實是個貪吃鬼;他後來還去找日本人討東西吃;於是我對於他隔天飽受消化不良所苦,一點也不感到意外;因為當我想再請他吃點什麼的時候,他卻只能頂著一張苦瓜臉,指指他的胃,婉拒了我的好意。

與我們在來路上遇到的蕃人一樣,力里社一帶的蕃人也是排灣族人。排灣人分布在南部和西南部的沿岸地區,以及南部的山區當中。排灣族人的體格壯碩勻稱,身材中等;身上最美麗的部位是那一雙雙水汪汪、棕黑色的大眼睛。

排灣族源自一顆裂開的巨石,從巨石中生出了一男一女;排灣族人將其視為自己的祖先。排灣人宣稱他們是南福爾摩沙最早的居民;所有的證據都指出,排灣族源自於一座馬來島嶼。

住在東部平原的排灣族經常與知本族混居──知本族可能來自隸屬日本、距離福爾摩沙東北方110英里的宮古群島──他們對知本族俯首稱臣,並承認知本族的優勢地位。

在排灣族人的記憶中,有位名叫卓杞篤(Tokitok)的人物,享有崇高的威望。他生活於本世紀的60至70年代,曾經是一位影響力很大的頭目;他成功地聯合所有的蕃人部落,想要將壓迫他們的漢人驅逐出這座島嶼。假如他沒有英年早逝的話(他死於1873年),這項計畫肯定會對漢人造成更加沉重的打擊。

排灣族沒有明確的宗教觀。他們不造神像,對更高的存在也沒有清楚的概念;但他們相信靈魂轉世。狗和雞被他們認為是靈魂暫時棲息的絕佳場所。也因為如此,儘管他們會養雞來賣,卻從不吃雞。

根據力里社人的說法,他們可以和其他聚落居民互相溝通,但僅至位於東岸的巴塱衛(Paro-ē)為止;過了巴塱衛之後,他們的語言就不通了。