殷海光故居

種出一片自由的花園

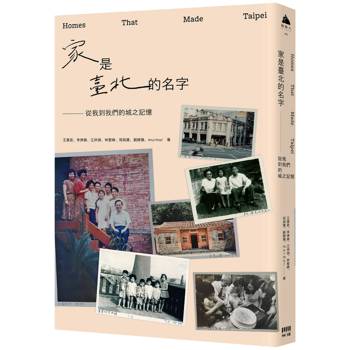

縱使經歷了風風雨雨,

這裡畢竟是長大的地方。

文字|班與唐 攝影|林昶志

殷海光

自由主義哲學學者,一九一〇年代生於中國湖北省黃岡縣(今黃岡市)回龍山鎮殷家樓村,卒於一九六九年。早年於西南聯大哲學系、清華大學哲學研究所求學,一九四九年來臺後任教於國立臺灣大學哲學系。他針砭時政、追求自由思想,是一九五〇、六〇年代臺灣極富影響力的知識份子,著有《邏輯新引》、《海耶克和他的思想》與《思想與方法》等作品。

夏君璐

殷海光之妻,一九二八年生,一九四五年與殷海光於重慶相識、相戀,戰後殷海光與其先後來到臺灣,又於殷海光逝世後赴美定居。兩人於一九四六年至一九五五年間寫給彼此的書信,輯錄為《殷海光・夏君璐書信錄》。

殷文麗

殷海光與夏君璐之女,一九五六年生於臺北。父親逝世後與母親先後赴美定居,編錄有《殷海光・夏君璐書信錄》。

一九五六年秋天,剛為人父的殷海光來到溫州街十八巷,從水田與溝渠的另一邊,可遠遠望見臺大校舍。只見兩排比鄰的日式木造宿舍之間有一條十六弄的窄巷,巷底座落著一間砌有高圍牆的房舍,推開房舍大門,是一間木造房與一大片堆置廢棄物的院子。

彼時,殷海光期待一家三口即將在這裡展開的新生活,他尚不知道——未來此地會與臺灣風起雲湧的政治局勢與民主運動牽繫,也不曾知曉,這兒將會成為後人感念來訪、懷想的「殷海光故居」。

一九四九,重新尋找家

殷海光本名為「殷福生」,生於湖北,青少年時代浸泡在五四運動後新、舊思潮激盪的環境。伯父書架上的羅素(Bertrand Russell)翻譯書籍,成為他哲學思想的啟蒙,爾後求學階段更遇見金岳霖等一代哲人,在戰火連連與知識浪潮下栽進自由主義與邏輯學的世界。

中日戰爭結束後,殷海光一邊在南京金陵大學任教,一邊在《中央日報》做主筆。

殷海光本來就喜歡邊教書邊寫作的生活,只可惜國共戰爭迫使他得趕快離開。他在一九四九年一月寫信給愛人夏君璐,提議兩人一起去臺灣工作與求學。夏君璐還在猶豫,但國共戰爭讓殷海光猶豫不得,二月隨即與報社一同倉促遷往臺灣。

初期殷家住在報社安排的臺北士林宿舍。後來,殷海光準備離開《中央日報》,轉任國立臺灣大學哲學系教職,因此改搬到《自由中國》雜誌創辦人雷震安排的松江路宿舍,並隨後迎來室友聶華苓一家,與聶家人同住。

那個年代,中國文化人倉皇來到臺灣是常態,作家聶華苓也在同一年帶著老母親與弟妹抵達臺灣。而後因聶華苓在《自由中國》任職,也在雷震的介紹下住進松江路宿舍。望著四周盡是田地的松江路上,有一間三房一廳的房子,以及一名男子正在庭院種玫瑰花——那位男子正是殷海光。

其實殷海光曾向夏君璐感嘆:若他早半年來臺灣任教,應該就能分配到完整的房子,這段話道出漂流的中國人心聲。他們躲避戰亂來到臺北,成為尋家之人,有些人只能找塊空地臨時搭建房舍;對比之下,殷海光與聶華苓一家同在一個屋簷下已經相當幸運。

聶華苓觀察殷海光,說他有「詩人的硬骨」,不熟的人會誤以為他不通人情,但聶家人與殷海光相處總是處處溫情。如聶家入住隔天便收到殷海光親摘的玫瑰花束,這束花對他們而言別具意義。另外,掌廚的聶老母親發現殷海光吃飯時不碰辣椒醬油,一問才知道他有胃病,此後調味盡量清淡。

與此同時,夏君璐在同年六月抵臺,進入臺大農化系就讀,而殷海光就在不遠的哲學系教書。下課後,兩人把握時間在校園內、水源地散步,或是去松江路家吃飯,但夏君璐總得回女生宿舍,兩人只能書信往來延續相處時的甜蜜。等夏君璐畢業後,他倆於一九五三年十月結婚,繼續住在松江路家。據殷海光的學生林毓生回憶,師母與老師住在八個榻榻米大的房子,想必得替即將到來的新生命找到足夠大的房子。

為家人在溫州街打造一座樂園

那幢足以容納新生命、新氣象的房子,很快就出現了。

一九五六年三月,女兒殷文麗出生,殷海光向臺大申請宿舍,搬進溫州街十八巷十六弄的新房舍。當時他看到的溫州街仍聚集著大片日式木造宿舍,裡頭大多住著臺大教職員,如住在十八巷的中文系教授臺靜農、政治系教授彭明敏、商學系教授楊樹人,另還有住在十六弄的農藝系教授畢中本,整個區域都是臺大宿舍。

從一家人剛入住時拍下的照片可以看到,年幼的殷文麗在草地上爬行,背後是洋溢笑容的殷海光,可看到那時院子還沒有其他花草樹木。喜愛園藝的殷海光當然會想動手整理院子,他與妻子合作清除廢棄物,挖鑿出一條小河,利用廢土造出一座小山。終於,孵在殷海光腦海的花園,長成一座容納一家三口的庭園。

中國庭園有假山假水,殷家庭園則有「孤鳳山」與「愚公河」。一打開殷家大門立即能見到孤鳳山,山頂有一組桌椅,能讓人坐在二葉松下聊天、眺望風景。越過山頂,有條深幽的小河如護城河環繞著殷家,河的另一側是泰順街二十七巷住家的後方,過去是歷史悠久的霧裡薛圳支線,但在戰後成為無家者築家的空地。河的盡頭有座種滿睡蓮的水池,每到夏天就會盛開。

殷海光打造的庭園成為女兒的探險樂園,她如日本宮崎駿動畫《龍貓》的妹妹小梅一般在低矮的榕樹灌木穿梭,隱身在「秘密通道」內不被大人發現。還有一次,她登上孤鳳山,順利翻過刺人的蘆葦叢及圍牆,來到隔壁的「大院子」後院,當時是臺大職員的公共宿舍。她享受著冒險的成就,自個兒在後院玩耍了一陣子才回家。

也許殷海光自知有個活潑的女兒,便親自幫女兒在庭園蓋一座戲水池。夏君璐負責出力,騎著菲利浦牌腳踏車運水泥回家。殷海光負責當巧匠,可惜工法不太精湛,耗掉二十袋水泥才蓋完,遭太太調侃說,人家都能蓋一間新房子了。幸好不負夫妻的辛勞,這座「重金」打造的戲水池,成為殷文麗與街坊小朋友的戲水天堂。

在一張照片裡,訪臺的美國學者屈萊果(Donald W. Treadgold)一家帶著兒女來到殷家的水池玩水,水池坐進三、四個小孩子都不嫌擠,可感受到炎夏戲水的涼爽。當時屈萊果家住在不遠的溫州街十二巷,兩家漸漸有了交集,直到他們返美後依舊保持聯絡。那時沒人料到,這段友誼會對殷家母女的未來影響深遠。

在殷文麗的印象裡,與鄰居較有互動的人通常是母親,父親大多時間待在書房,沉潛在學術世界。殷海光在臺大哲學系教授邏輯、羅素哲學與科學哲學等課程,另外兼作《自由中國》雜誌主筆,發表的文章常批評國民黨一黨專政,筆鋒銳利。學生林正弘回憶,只要《自由中國》一出刊,同學們就會去福利社買一本回來拆成多份,分著閱讀,滿足學生對自由主義思潮的渴求。

不愛社交的殷海光,平時講課倒是神采飛揚,鼓勵學生開口說自己的觀點。這樣的性格吸引學子登門拜訪,有時師生就坐在庭園,天南地北地聊哲學、人文歷史,嘴邊也忙著享受咖啡配西式甜點。那些甜點是夏君璐在廚房,用一臺烤火雞專用的烤箱,變化出蛋塔、椰子塔等多種花樣。有時甜點材料取自庭園,如殷海光書房外的桂花樹可做成桂花釀,塗抹在法式薄餅上,還有門前的石榴樹可以取石榴汁做成冰淇淋,不僅能招待客人,女兒也很喜歡家裡有甜滋滋的點心。

不速之客的出現

殷海光一生致力於研究邏輯學、自由主義等哲學思想,就連讀給女兒聽的故事也不外乎是亞里斯多德或柏拉圖。不過,如此沉迷哲學的殷海光卻告誡女兒:長大不要讀哲學,否則容易餓肚子。這番話出自一名哲學教授之口,似乎不太有說服力,但是只靠教職薪水養一家三口,確實得精打細算才能過安穩的日子。

有一雙巧手的夏君璐,想辦法得到一臺縫紉機擺在客廳隔壁的房間裡,利用零散時間替別人縫製衣服貼補家用,還可以省下買女兒衣服的錢。殷文麗記得母親連旗袍的袖扣都會做,頗有裁縫天分,只可惜不善於做生意,縫紉事業沒有經營起來。

除此之外,殷文麗記得母親曾在廚房外養火雞,平時餵蔥,一陣子後把火雞送去燒臘店,當天變成美味的佳餚回來。廚房外還放置兩缸水,平時能搜集雨水,一陣子後會冒出蝌蚪、長成青蛙,只要女兒餓了就能隨手燒成田雞肉裹肚,這些都是夏君璐省錢的小智慧。

不過出現在家中的動物並非都是「食物」,愛狗派的殷海光常帶狼狗回家。另外,還有每到夏天就會到訪的不速之客——蟬,吵得全家人難以入眠,須請人來幫忙捉蟬。

除了蟬之外,自一九六〇年代起,溫州街還有其他不速之客,不斷侵擾這一帶的安寧。

一九六〇年,蔣中正第二任任期即將屆滿,《自由中國》頻呼籲蔣總統應以身作則、遵守憲法,勿以修憲達成第二次連任總統。然而,該年三月,心嚮民主的文人仍然希望落空,國民大會投票通過修改《動員戡亂臨時條款》,蔣中正得以合法連任總統。

同年九月,殷海光在《自由中國》雜誌刊登的〈大江東流擋不住!〉一文寫道:「這幾個月來,臺灣熱忱於自由民主憲政救國的人士,積極籌組一個新黨,希望拿這個新黨來作實現這一抱負的機構。」

這個新政黨起源自「中國地方自治研究會」,原是臺籍菁英所組成,後來雷震等《自由中國》成員與研究會漸有接觸,開始討論籌組「中國民主黨」的構想。

此舉觸犯當局底線,蔣中正命令盡速處理雷震等人,於是警備總司令部在一九六〇年九月四日查封《自由中國》雜誌社並逮捕雷震,被判「知匪不報」等罪名,處十年有期徒刑。

雷震事件後,肅殺的風氣不僅衝擊到《自由中國》成員,也悄然蔓延。住在溫州街十八巷四號的臺大政治系教授彭明敏,因與學生起草「台灣人民自救運動宣言」而在一九六四年九月被捕,隔年十一月特赦釋放,軟禁在住處。此後殷文麗上下學都能看見一輛吉普車,監視著彭明敏一家。殷文麗也曾聽母親談及,在那段詭譎的日子裡,當夏君璐於市場遇見彭明敏妻子時,兩人會輕點頭示意,低調地問候。

殷海光則是將主力放在學術研究,但政治風波不打算輕易放過他,徐高阮等學者抨擊殷海光是偽自由主義者,實質是政治煽動者、知識詐欺者云云,這些指控又因學生李敖等人涉入「中西文化論戰」而越演越烈,連帶使校方承受立委來函的壓力。

一九六六年對殷海光來說相當晦暗,他先是被迫放棄研究補助金,對家中經濟是一大打擊,接著又收到調職做教育研究委員會委員的公文書。某日早上八點,有人敲住家門,殷海光前去應門,發現是一名要求索回公文的陌生人,他還要殷海光坐上一輛黑車。殷海光照做,「參觀」了一趟關政治犯的地方,回家後,他在別無選擇之下,與校方說好做有名無實的教授,變相地失去教職。

往後時日,殷海光大多待在家中,巷口的特務仍不時出現,朋友漸不敢來訪。殷海光自嘲,鄰人戲稱他家有道「柏林圍牆」還真的沒錯,氣氛變得清冷。即便有學生前來關心老師,殷海光也會以好好讀書為藉口打發學生。

某一晚,睡夢中的母女突然聽到殷海光大喊「混蛋」,全家驚醒後才發現書桌的抽屜被人偷走,連兩隻狗都不見了。家人後來在大院子圍牆邊的竹林找到抽屜,而其中一隻愛犬則躲在殷文麗兒時的秘密通道內發抖。

不速之客的侵擾在無形中增加殷家的精神壓力,庭園遂成為殷海光寄託心靈的天地。他在一九六七年三月二十六日寫信給正在美國讀書的林毓生,提到院子的陽光普照,親手種的杜鵑、石榴、九重葛與紫茉莉都盛開,充滿春天的氣息,期待有機會去美國從事學術工作。然而,幾個月後,殷海光胃癌復發,遠赴美國的計畫只好取消。他的身體日益虛弱,經常躺在書房的沙發上休息。夏君璐開始種植麥草,打成青草汁讓丈夫養病,照顧並陪伴著殷海光直到他一九六九年離世。

殷海光在臨終前告訴妻子:一定要想辦法讓女兒去美國,離開被黨國禁閉的臺灣。但她們母女也是情治單位關注的敏感人物,無法輕易出國。最後夏君璐聽從雷震的建議,寫陳情信給時任行政院院長的蔣經國,澄清自己沒有反抗意圖,遠在美國的屈萊果也請參議員亨利・傑克遜(Henry Jackson)幫忙跟臺北領事館溝通。經過多方努力,母女倆終於先後於一九七一年與一九七三年成功抵達美國。

呼吸到自由空氣的母女,接下來才要面對活著的考驗。為了生計,夏君璐當保姆賺錢,女兒暫時託給屈萊果一家照顧。殷文麗很感念屈萊果夫婦待她如己出,獨生女的她就像擁有了真正的兄弟姐妹,特別是當年跟她在戲水池留下照片的Laura,至今兩人依舊保持聯絡。

殷文麗回憶母女倆走過的磨難,多虧有親友的幫助及信仰的力量,她們才能慢慢走出陰霾。尤其對母親夏君璐來說,丈夫蒙受的冤屈曾讓她滿懷怨恨,花了非常久的時間才找到平靜,告訴女兒說,她終於能打從心底原諒,並找回內心的釋放與自由。

回到記憶中的家

一九九〇年代,臺灣才剛經歷野百合學運,母女遠從美國重返溫州街的家。她倆略帶忐忑的心情按下門鈴,幸好新屋主臺大中文系教授梁榮茂很歡迎母女「回家」,讓她們入內參觀一輪。

長大的殷文麗看著小時候住過的房子,外觀大抵維持得跟過往一樣,只不過原本的廚房、自己的書房旁邊擴建出一小塊室內空間。庭園的孤鳳山、愚公河、戲水池及父親親手種的二葉松等也都還在。夏君璐更對屋子維持的狀況感到驚喜,直呼「走進來,感覺就像是出門買菜回家一樣」,對於梁榮茂細心呵護這個家由衷感激。

如今,殷文麗偶爾也會回故居晃晃,屋內的家具已被展示櫃的文件、照片及生平記事海報取代。有時,她需要閉上眼睛片刻,才能慢慢想起腳下站立的地方是過去的客廳、書房,還是爸爸煮咖啡的地方。年歲漸長的她,看見庭園的戲水池、孤鳳山,驚覺怎麼比回憶中還小?

儘管故居與記憶裡的面貌漸漸不同,但相較於當年離家,再次返家時,她們都已自由。回顧過往種種,殷文麗仍深刻覺得——縱使經歷了風風雨雨,這裡畢竟是長大的地方。能夠有個地方能回來看看、走走,真是太好了。

種出一片自由的花園

縱使經歷了風風雨雨,

這裡畢竟是長大的地方。

文字|班與唐 攝影|林昶志

殷海光

自由主義哲學學者,一九一〇年代生於中國湖北省黃岡縣(今黃岡市)回龍山鎮殷家樓村,卒於一九六九年。早年於西南聯大哲學系、清華大學哲學研究所求學,一九四九年來臺後任教於國立臺灣大學哲學系。他針砭時政、追求自由思想,是一九五〇、六〇年代臺灣極富影響力的知識份子,著有《邏輯新引》、《海耶克和他的思想》與《思想與方法》等作品。

夏君璐

殷海光之妻,一九二八年生,一九四五年與殷海光於重慶相識、相戀,戰後殷海光與其先後來到臺灣,又於殷海光逝世後赴美定居。兩人於一九四六年至一九五五年間寫給彼此的書信,輯錄為《殷海光・夏君璐書信錄》。

殷文麗

殷海光與夏君璐之女,一九五六年生於臺北。父親逝世後與母親先後赴美定居,編錄有《殷海光・夏君璐書信錄》。

一九五六年秋天,剛為人父的殷海光來到溫州街十八巷,從水田與溝渠的另一邊,可遠遠望見臺大校舍。只見兩排比鄰的日式木造宿舍之間有一條十六弄的窄巷,巷底座落著一間砌有高圍牆的房舍,推開房舍大門,是一間木造房與一大片堆置廢棄物的院子。

彼時,殷海光期待一家三口即將在這裡展開的新生活,他尚不知道——未來此地會與臺灣風起雲湧的政治局勢與民主運動牽繫,也不曾知曉,這兒將會成為後人感念來訪、懷想的「殷海光故居」。

一九四九,重新尋找家

殷海光本名為「殷福生」,生於湖北,青少年時代浸泡在五四運動後新、舊思潮激盪的環境。伯父書架上的羅素(Bertrand Russell)翻譯書籍,成為他哲學思想的啟蒙,爾後求學階段更遇見金岳霖等一代哲人,在戰火連連與知識浪潮下栽進自由主義與邏輯學的世界。

中日戰爭結束後,殷海光一邊在南京金陵大學任教,一邊在《中央日報》做主筆。

殷海光本來就喜歡邊教書邊寫作的生活,只可惜國共戰爭迫使他得趕快離開。他在一九四九年一月寫信給愛人夏君璐,提議兩人一起去臺灣工作與求學。夏君璐還在猶豫,但國共戰爭讓殷海光猶豫不得,二月隨即與報社一同倉促遷往臺灣。

初期殷家住在報社安排的臺北士林宿舍。後來,殷海光準備離開《中央日報》,轉任國立臺灣大學哲學系教職,因此改搬到《自由中國》雜誌創辦人雷震安排的松江路宿舍,並隨後迎來室友聶華苓一家,與聶家人同住。

那個年代,中國文化人倉皇來到臺灣是常態,作家聶華苓也在同一年帶著老母親與弟妹抵達臺灣。而後因聶華苓在《自由中國》任職,也在雷震的介紹下住進松江路宿舍。望著四周盡是田地的松江路上,有一間三房一廳的房子,以及一名男子正在庭院種玫瑰花——那位男子正是殷海光。

其實殷海光曾向夏君璐感嘆:若他早半年來臺灣任教,應該就能分配到完整的房子,這段話道出漂流的中國人心聲。他們躲避戰亂來到臺北,成為尋家之人,有些人只能找塊空地臨時搭建房舍;對比之下,殷海光與聶華苓一家同在一個屋簷下已經相當幸運。

聶華苓觀察殷海光,說他有「詩人的硬骨」,不熟的人會誤以為他不通人情,但聶家人與殷海光相處總是處處溫情。如聶家入住隔天便收到殷海光親摘的玫瑰花束,這束花對他們而言別具意義。另外,掌廚的聶老母親發現殷海光吃飯時不碰辣椒醬油,一問才知道他有胃病,此後調味盡量清淡。

與此同時,夏君璐在同年六月抵臺,進入臺大農化系就讀,而殷海光就在不遠的哲學系教書。下課後,兩人把握時間在校園內、水源地散步,或是去松江路家吃飯,但夏君璐總得回女生宿舍,兩人只能書信往來延續相處時的甜蜜。等夏君璐畢業後,他倆於一九五三年十月結婚,繼續住在松江路家。據殷海光的學生林毓生回憶,師母與老師住在八個榻榻米大的房子,想必得替即將到來的新生命找到足夠大的房子。

為家人在溫州街打造一座樂園

那幢足以容納新生命、新氣象的房子,很快就出現了。

一九五六年三月,女兒殷文麗出生,殷海光向臺大申請宿舍,搬進溫州街十八巷十六弄的新房舍。當時他看到的溫州街仍聚集著大片日式木造宿舍,裡頭大多住著臺大教職員,如住在十八巷的中文系教授臺靜農、政治系教授彭明敏、商學系教授楊樹人,另還有住在十六弄的農藝系教授畢中本,整個區域都是臺大宿舍。

從一家人剛入住時拍下的照片可以看到,年幼的殷文麗在草地上爬行,背後是洋溢笑容的殷海光,可看到那時院子還沒有其他花草樹木。喜愛園藝的殷海光當然會想動手整理院子,他與妻子合作清除廢棄物,挖鑿出一條小河,利用廢土造出一座小山。終於,孵在殷海光腦海的花園,長成一座容納一家三口的庭園。

中國庭園有假山假水,殷家庭園則有「孤鳳山」與「愚公河」。一打開殷家大門立即能見到孤鳳山,山頂有一組桌椅,能讓人坐在二葉松下聊天、眺望風景。越過山頂,有條深幽的小河如護城河環繞著殷家,河的另一側是泰順街二十七巷住家的後方,過去是歷史悠久的霧裡薛圳支線,但在戰後成為無家者築家的空地。河的盡頭有座種滿睡蓮的水池,每到夏天就會盛開。

殷海光打造的庭園成為女兒的探險樂園,她如日本宮崎駿動畫《龍貓》的妹妹小梅一般在低矮的榕樹灌木穿梭,隱身在「秘密通道」內不被大人發現。還有一次,她登上孤鳳山,順利翻過刺人的蘆葦叢及圍牆,來到隔壁的「大院子」後院,當時是臺大職員的公共宿舍。她享受著冒險的成就,自個兒在後院玩耍了一陣子才回家。

也許殷海光自知有個活潑的女兒,便親自幫女兒在庭園蓋一座戲水池。夏君璐負責出力,騎著菲利浦牌腳踏車運水泥回家。殷海光負責當巧匠,可惜工法不太精湛,耗掉二十袋水泥才蓋完,遭太太調侃說,人家都能蓋一間新房子了。幸好不負夫妻的辛勞,這座「重金」打造的戲水池,成為殷文麗與街坊小朋友的戲水天堂。

在一張照片裡,訪臺的美國學者屈萊果(Donald W. Treadgold)一家帶著兒女來到殷家的水池玩水,水池坐進三、四個小孩子都不嫌擠,可感受到炎夏戲水的涼爽。當時屈萊果家住在不遠的溫州街十二巷,兩家漸漸有了交集,直到他們返美後依舊保持聯絡。那時沒人料到,這段友誼會對殷家母女的未來影響深遠。

在殷文麗的印象裡,與鄰居較有互動的人通常是母親,父親大多時間待在書房,沉潛在學術世界。殷海光在臺大哲學系教授邏輯、羅素哲學與科學哲學等課程,另外兼作《自由中國》雜誌主筆,發表的文章常批評國民黨一黨專政,筆鋒銳利。學生林正弘回憶,只要《自由中國》一出刊,同學們就會去福利社買一本回來拆成多份,分著閱讀,滿足學生對自由主義思潮的渴求。

不愛社交的殷海光,平時講課倒是神采飛揚,鼓勵學生開口說自己的觀點。這樣的性格吸引學子登門拜訪,有時師生就坐在庭園,天南地北地聊哲學、人文歷史,嘴邊也忙著享受咖啡配西式甜點。那些甜點是夏君璐在廚房,用一臺烤火雞專用的烤箱,變化出蛋塔、椰子塔等多種花樣。有時甜點材料取自庭園,如殷海光書房外的桂花樹可做成桂花釀,塗抹在法式薄餅上,還有門前的石榴樹可以取石榴汁做成冰淇淋,不僅能招待客人,女兒也很喜歡家裡有甜滋滋的點心。

不速之客的出現

殷海光一生致力於研究邏輯學、自由主義等哲學思想,就連讀給女兒聽的故事也不外乎是亞里斯多德或柏拉圖。不過,如此沉迷哲學的殷海光卻告誡女兒:長大不要讀哲學,否則容易餓肚子。這番話出自一名哲學教授之口,似乎不太有說服力,但是只靠教職薪水養一家三口,確實得精打細算才能過安穩的日子。

有一雙巧手的夏君璐,想辦法得到一臺縫紉機擺在客廳隔壁的房間裡,利用零散時間替別人縫製衣服貼補家用,還可以省下買女兒衣服的錢。殷文麗記得母親連旗袍的袖扣都會做,頗有裁縫天分,只可惜不善於做生意,縫紉事業沒有經營起來。

除此之外,殷文麗記得母親曾在廚房外養火雞,平時餵蔥,一陣子後把火雞送去燒臘店,當天變成美味的佳餚回來。廚房外還放置兩缸水,平時能搜集雨水,一陣子後會冒出蝌蚪、長成青蛙,只要女兒餓了就能隨手燒成田雞肉裹肚,這些都是夏君璐省錢的小智慧。

不過出現在家中的動物並非都是「食物」,愛狗派的殷海光常帶狼狗回家。另外,還有每到夏天就會到訪的不速之客——蟬,吵得全家人難以入眠,須請人來幫忙捉蟬。

除了蟬之外,自一九六〇年代起,溫州街還有其他不速之客,不斷侵擾這一帶的安寧。

一九六〇年,蔣中正第二任任期即將屆滿,《自由中國》頻呼籲蔣總統應以身作則、遵守憲法,勿以修憲達成第二次連任總統。然而,該年三月,心嚮民主的文人仍然希望落空,國民大會投票通過修改《動員戡亂臨時條款》,蔣中正得以合法連任總統。

同年九月,殷海光在《自由中國》雜誌刊登的〈大江東流擋不住!〉一文寫道:「這幾個月來,臺灣熱忱於自由民主憲政救國的人士,積極籌組一個新黨,希望拿這個新黨來作實現這一抱負的機構。」

這個新政黨起源自「中國地方自治研究會」,原是臺籍菁英所組成,後來雷震等《自由中國》成員與研究會漸有接觸,開始討論籌組「中國民主黨」的構想。

此舉觸犯當局底線,蔣中正命令盡速處理雷震等人,於是警備總司令部在一九六〇年九月四日查封《自由中國》雜誌社並逮捕雷震,被判「知匪不報」等罪名,處十年有期徒刑。

雷震事件後,肅殺的風氣不僅衝擊到《自由中國》成員,也悄然蔓延。住在溫州街十八巷四號的臺大政治系教授彭明敏,因與學生起草「台灣人民自救運動宣言」而在一九六四年九月被捕,隔年十一月特赦釋放,軟禁在住處。此後殷文麗上下學都能看見一輛吉普車,監視著彭明敏一家。殷文麗也曾聽母親談及,在那段詭譎的日子裡,當夏君璐於市場遇見彭明敏妻子時,兩人會輕點頭示意,低調地問候。

殷海光則是將主力放在學術研究,但政治風波不打算輕易放過他,徐高阮等學者抨擊殷海光是偽自由主義者,實質是政治煽動者、知識詐欺者云云,這些指控又因學生李敖等人涉入「中西文化論戰」而越演越烈,連帶使校方承受立委來函的壓力。

一九六六年對殷海光來說相當晦暗,他先是被迫放棄研究補助金,對家中經濟是一大打擊,接著又收到調職做教育研究委員會委員的公文書。某日早上八點,有人敲住家門,殷海光前去應門,發現是一名要求索回公文的陌生人,他還要殷海光坐上一輛黑車。殷海光照做,「參觀」了一趟關政治犯的地方,回家後,他在別無選擇之下,與校方說好做有名無實的教授,變相地失去教職。

往後時日,殷海光大多待在家中,巷口的特務仍不時出現,朋友漸不敢來訪。殷海光自嘲,鄰人戲稱他家有道「柏林圍牆」還真的沒錯,氣氛變得清冷。即便有學生前來關心老師,殷海光也會以好好讀書為藉口打發學生。

某一晚,睡夢中的母女突然聽到殷海光大喊「混蛋」,全家驚醒後才發現書桌的抽屜被人偷走,連兩隻狗都不見了。家人後來在大院子圍牆邊的竹林找到抽屜,而其中一隻愛犬則躲在殷文麗兒時的秘密通道內發抖。

不速之客的侵擾在無形中增加殷家的精神壓力,庭園遂成為殷海光寄託心靈的天地。他在一九六七年三月二十六日寫信給正在美國讀書的林毓生,提到院子的陽光普照,親手種的杜鵑、石榴、九重葛與紫茉莉都盛開,充滿春天的氣息,期待有機會去美國從事學術工作。然而,幾個月後,殷海光胃癌復發,遠赴美國的計畫只好取消。他的身體日益虛弱,經常躺在書房的沙發上休息。夏君璐開始種植麥草,打成青草汁讓丈夫養病,照顧並陪伴著殷海光直到他一九六九年離世。

殷海光在臨終前告訴妻子:一定要想辦法讓女兒去美國,離開被黨國禁閉的臺灣。但她們母女也是情治單位關注的敏感人物,無法輕易出國。最後夏君璐聽從雷震的建議,寫陳情信給時任行政院院長的蔣經國,澄清自己沒有反抗意圖,遠在美國的屈萊果也請參議員亨利・傑克遜(Henry Jackson)幫忙跟臺北領事館溝通。經過多方努力,母女倆終於先後於一九七一年與一九七三年成功抵達美國。

呼吸到自由空氣的母女,接下來才要面對活著的考驗。為了生計,夏君璐當保姆賺錢,女兒暫時託給屈萊果一家照顧。殷文麗很感念屈萊果夫婦待她如己出,獨生女的她就像擁有了真正的兄弟姐妹,特別是當年跟她在戲水池留下照片的Laura,至今兩人依舊保持聯絡。

殷文麗回憶母女倆走過的磨難,多虧有親友的幫助及信仰的力量,她們才能慢慢走出陰霾。尤其對母親夏君璐來說,丈夫蒙受的冤屈曾讓她滿懷怨恨,花了非常久的時間才找到平靜,告訴女兒說,她終於能打從心底原諒,並找回內心的釋放與自由。

回到記憶中的家

一九九〇年代,臺灣才剛經歷野百合學運,母女遠從美國重返溫州街的家。她倆略帶忐忑的心情按下門鈴,幸好新屋主臺大中文系教授梁榮茂很歡迎母女「回家」,讓她們入內參觀一輪。

長大的殷文麗看著小時候住過的房子,外觀大抵維持得跟過往一樣,只不過原本的廚房、自己的書房旁邊擴建出一小塊室內空間。庭園的孤鳳山、愚公河、戲水池及父親親手種的二葉松等也都還在。夏君璐更對屋子維持的狀況感到驚喜,直呼「走進來,感覺就像是出門買菜回家一樣」,對於梁榮茂細心呵護這個家由衷感激。

如今,殷文麗偶爾也會回故居晃晃,屋內的家具已被展示櫃的文件、照片及生平記事海報取代。有時,她需要閉上眼睛片刻,才能慢慢想起腳下站立的地方是過去的客廳、書房,還是爸爸煮咖啡的地方。年歲漸長的她,看見庭園的戲水池、孤鳳山,驚覺怎麼比回憶中還小?

儘管故居與記憶裡的面貌漸漸不同,但相較於當年離家,再次返家時,她們都已自由。回顧過往種種,殷文麗仍深刻覺得——縱使經歷了風風雨雨,這裡畢竟是長大的地方。能夠有個地方能回來看看、走走,真是太好了。