前言(節錄)

一個突尼西亞朋友不久前曾對我這樣說:「在這年頭,當一個阿拉伯人真丟人,放眼看看阿拉伯國家,到處都是混亂、爭鬥、流血、獨裁、貪腐、不公和失業。我們在世界上唯一領先的一件事就是恐怖主義。」

這事實上也是今天大多數西方人的看法,甚至在阿拉伯世界本身也不例外。但是,這當然遠非事情的全貌─而且事實也並非總是如此。一千年前,伊斯蘭文明執世界之牛耳。阿拉伯穆斯林駕馭當時的世界秩序,驕傲地占據著世界秩序的頂端,而不是羞恥、尷尬地落在後面不吭聲。很多位於北非、中東及中亞的城市本身就是建築、智識和經濟的奇蹟。作為伊斯蘭諸帝國的都城,從大馬士革、巴格達和哥多華(Cordoba),到開羅、法斯(Fez,阿拉伯文Fas,又譯「非茲」)和撒馬爾干德(Samarkand,又譯「撒馬爾罕」),這些城市享譽四海、威震八方,象徵著一種軍事強大、藝術輝煌、商業勢力和精神聖潔的振奮結合。這些城市也是科學、醫學、數學、天文、地圖繪製、書法、歷史、地理、法律、音樂、神學、法學及哲學上,前瞻和深入思考的動力所在,每座大城市都是一個轟鳴作響的創新和發現引擎。實力、人口、思想落後的基督宗教歐洲,以嫉妒的眼光盯著南方和東方,恐懼又不懷善意。巴格達在西元九世紀時擁有約八十萬人口,而一一○○年時的倫敦和巴黎只不過是兩萬人口的小城市。在當時,諸多伊斯蘭城市是優越文明的實際化身。

英文中的「civilization」(文明)一詞是源自拉丁文的civis,意為市民,此詞又和civitas(城市)有關。從這些詞源,我們就能邁出一小步,指出城市帶來文明,讓男男女女脫離粗糙野蠻的生活,因此沒有城市就沒有文明。文明存在於城市中,而不是在沙漠、曠野、草原、山脈和叢林裡,自然風景雖然美麗並令人心潮澎湃,但是人類看到了城市最偉大的潛力:擅長藝術和科學,探索人類的狀態,並留下難忘的文學遺產。

然而在談到文明的地理起源時,拉丁文無法給我們任何指示。我們的目光必須從羅馬往東移三千英里,到今天的伊拉克地區,古希臘人稱為「下美索不達米亞」(Lower Mesopotamia),位於孕育生命的底格里斯河和幼發拉底河之間灌溉肥沃區。正就在此,從西元前六○○○年蘇美人時代,經過巴比倫、亞述、阿契美尼德(Achaemenid)、塞琉西(Seleucid)、安息(Parthian〔帕提亞〕)、羅馬及薩珊(Sassanid)時代,一個接著一個的帝國、文明和城市,例如阿卡德(Akkad)、亞述(Assur)、巴比倫、烏爾(Ur)、烏魯克(Uruk)、尼尼微(Nineveh)、尼普爾(Nippur)及尼姆魯德(Nimrud)在此相繼繁榮。這些古城市在美索不達米亞平原上以泥磚建造的雄偉建築屹立,控制著周圍的世界,並為後代子孫刻畫了她們的名字。當伊斯蘭在西元七世紀建立時,這些城市大多數已剩下斷壁殘垣。

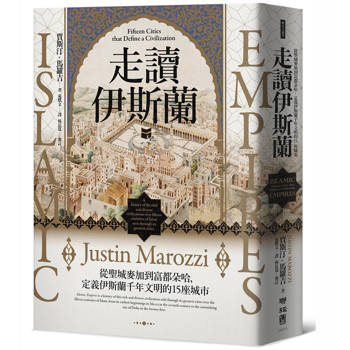

如果說美索不達米亞為世界帶來最早的城市,那麼在這個地域中隨後崛起的各個伊斯蘭帝國,則是遺贈給後人一些有史以來最絢麗和光輝的都城。本書講述了十五座這樣的城市,自先知穆罕默德的時代直到今天的十五個世紀裡,關注每個世紀中的一座城市,她們都曾以各自的方式為伊斯蘭境域(Dar al Islam,或伊斯蘭世界)的歷史帶來決定性貢獻。

《走讀伊斯蘭》這本書透過這些偉大的城市,追溯了穆斯林世界的歷史和其中一些重要時刻,按照西元前五世紀時的「歷史之父」希羅多德(Herodotus)的說法,本書關注那些「偉大驚人活動」,嘗試以斷斷續續的歷史故事,從西元七世紀時開始,敘述到二十一世紀結束。

要強調一點,這十五座城市是我個人的選擇。即使像麥加、大馬士革、巴格達、開羅和伊斯坦堡這樣的城市,可能會出現在任何一本關於伊斯蘭世界的歷史書籍裡,但是若要找出另外十五座城市來涵蓋伊斯蘭世界的十五個世紀歷史,同樣也是有可能的。雅加達、拉合爾(Lahore)和德里就不在我的名單內,雖然這三個城市代表著世界上三個最多穆斯林人口的國家;也沒有放入巴勒赫(Balkh)、布哈拉(Bukhara)、希瓦(Khiva)、塔不里茲(Tabriz)、戌拉茲(Shiraz,又譯「舍拉子」)、摩蘇勒(Mosul,又譯「摩蘇爾」)、梅爾夫(Merv)、阿勒坡(Allepo)或嘎茲尼(Ghazni,又譯「加茲尼」),這些城市都曾在伊斯蘭世界的蒼穹中閃亮;同時略過突尼西亞古聖城蓋拉萬(Qairouan,又譯「凱魯萬」)。一個世紀只寫一座城市,勢必要有所取捨。放眼今日,馬賽(Marseille)或布拉福德(Bradford)可能比朵哈更能展現二十一世紀的視野。在過去數十年裡,我以記者、歷史學家的身分在中東、北非和中亞活動的個人經歷,始於青少年時在伊斯坦堡、開羅及特里波利的生活。而中東、北非和中亞這三個地區,正包含伊斯蘭世界的搖籃,而且至今仍是伊斯蘭世界的中心。

伊斯蘭境域多元且寬廣。伊斯蘭是世界上發展最快的宗教,從遠東到北美、歐洲到非洲,廣布其間,而阿拉伯人長久以來卻扮演不相稱的角色。阿拉伯文永遠是《古蘭經》的語言,也是穆罕默德在麥加近郊山洞裡接受第一次神啟的語言,因此是伊斯蘭「最純真」的語言。麥加和麥地那都位於阿拉伯半島的核心區,在伊斯蘭歷史上具有關鍵重要性,更強化其穆斯林世界核心所受的關注。

在此,要談一下寫作方法。對歷史學家來說,雖然檔案、歷史、傳記、遊記、書信、地圖、圖像、照片及其他文獻是不可或缺的,但也必須參考現存人物的說法。就像在威廉.莎士比亞(William Shakespeare)劇作《考利歐雷諾斯》(Criolanus)中羅馬保民官希西尼烏斯(Sicinius)問市民的問題:「除了人以外,城市是什麼呢?」市民回答說:「的確,城市就是人民。」對於重要、持續的主題,來自這十五座城市裡男女的聲音提供新鮮的視野,反映出這整個區域的現況。

如果我們夠仔細地聽,這是在我們當代世界及其歷史構成基礎之間持續的對話。變化無常的歷史女神克利俄(Clio)比想像中更能被規律地辨別。例如,在想要恢復一個世紀前滅亡的世界帝國夢想裡,當土耳其總統告訴人民,說土耳其是「唯一一個能夠帶領穆斯林世界的國家」時,我們便聽到了克利俄的聲音。2在當下對伊斯蘭歷史、自由和民主、人權和壓迫、恐怖主義、基督宗教徒西方和穆斯林東方的既定衝突、外國干預和陰謀論、宗派分歧、寬容和不寬容、持續存在的內鬥災難的談論裡,我們也能聽到克利俄的聲音。「內鬥」這個詞彙的阿拉伯文是fitna,它在阿拉伯文裡還有分歧、失序和混亂的意涵,而近年來的穆斯林世界,就是在這樣的狀態中劇烈地抽搐─正如我的突尼西亞朋友對身為一個阿拉伯人的抱怨那樣。

將這十五座城市連結在一起,講述出一個不同於今日刻板印象的故事,一本引人入勝的關於伊斯蘭力量、學術及靈性的歷史,這十五座城市見證了伊斯蘭境域曾在好幾個世紀間無止境大膽地創造世界最偉大文明的勇氣與力量。或許最重要的是,這些城市讓人想起過往寬容、多元性(plurality)和世界主義(cosmopolitanism)的精神,是伊斯蘭世界命運歷程中不可或缺,也是很多人希望能夠取回的。

內文選摘(節錄)

第五章 耶路撒冷──紛爭之城(西元十一世紀)

耶路撒冷舊城在一個被太陽照得發白的早晨醒來,幾隻烏鴉盤旋在天空,對著下面的人群發出沙啞叫聲。穿過巨大的大馬士革門,攤販的手推車在鵝卵石上叮噹作響。在罕載特市集(Suq Khan al Zeit)中,店主打開百葉窗,掛上出售的衣服、手提袋、布料和地毯,準備與那些左顧右盼、慧眼獨具的女主顧們討價還價。頭上戴著黑邊軟呢帽、紅色格紋頭巾(keffiyeh)、彩色小帽、頭巾的人,和沒有戴帽子、留著大鬍子的人,以及戴著棒球帽的人,各式各樣的人在街上閒逛,然後湧入猶太區、穆斯林區、基督宗教徒區或亞美尼亞區。一位白鬍鬚的男子攤開手上的報紙,伴著一杯熱騰騰的茶,來了解這個喧囂、驚駭的世界。這座城市蜿蜒曲折的街道將行人吞沒,然後又將行人毫髮無傷地展露在明媚的陽光下。一名年輕男子從一條黑暗的通道匆匆走出來,頭上頂著一個大托盤,上面擺放剛出爐的麵包。斑鳩站在屋頂上,謹慎地監視著下方的一切。在歐斯曼蘇丹蘇萊曼於十六世紀建造的沙色城牆外,車流堵在那裡,人們的脾氣和汽車喇叭聲一起升高。

今日,如同在世界宗教首都中心的每一天,上演著敬拜的場面。在巨大西牆(Western Wall)下,猶太教徒在蔚藍天空下來回擺動身體祈禱,其他人一動也不動地靠在牆上,手掌、鼻子和額頭都緊緊貼在牆上,虔誠得令人難忘。古老的石頭給人安慰。在耶穌受苦難之路(Via Dolorosa)上,一些很早就來的朝聖者在十字架站前擺姿勢拍照;然後全然沉浸在環境和情緒中,跪下禮拜。在數百公尺外的復活教堂裡,一幕活生生的教派分裂意識場景呈現著,一個科普特修士靠在一根孤零零的蠟燭旁邊守夜,周圍都是競爭者——方濟會修士、希臘、亞美尼亞和敘利亞教會。即使在這個神聖空間的屋頂上,神學教義和領地戰鬥也仍持續著,在那裡,一群身穿黑袍的衣索比亞修士貧窮地生活在漏風的泥屋裡,他們嚴陣以待,與科普特人(及以色列國)爭奪供電和衛生設施。這些古老的基督宗教最神聖空間裡的教會長老,對於爭鬥早已不陌生,教士群體之間的暴力行為隨著季節變化不時爆發(他們在這裡爭奪鑰匙),在那裡為了關閉禮拜堂大門,信仰者大打出手,證明了人類能從狹小的空間中找出爭執的能力。

我在夏日的陽光下瞇著眼睛,走進一個三十七英畝的四邊形地帶,這裡被描述為世界上最能引發衝突的土地所有物之一。猶太人稱這裡為聖殿山(Temple Mount),是猶太教最神聖之地,久遠又模糊不清的最高聖地和第一猶太聖殿的位置。對穆斯林而言,這裡是高貴聖地(Haram al Sharif),是穆斯林第三大聖地阿葛誜清真寺及岩石圓頂清真寺所在之處。對猶太教徒、基督宗教徒和穆斯林來說,這裡都具有極大的宗教意義。儘管今天穆斯林在此有優勢,但這裡仍是地球上最具爭議的地方,這是多個世紀以來各宗教間持續衝突的根源。根據耶路撒冷的現狀,此狀況可以追溯到歐斯曼帝國時期關於聖地所有權和使用的規定,非穆斯林可以參訪,但不能舉行儀式,這是一個常常受到猶太民兵挑戰的禁令,成為各方爭吵中的重大問題。

即使存在著古老仇恨,這座城市還是有一種奇怪而絕對的安寧。耶路撒冷就像一股精神力量,遮住這些人類小小的弱點。耶路撒冷超越這些仇恨存在並持續著,這是一個被注視和讚美的城市奇觀。正如十世紀阿拉伯地理學家穆嘎達西所說的,她是一個「滿是蠍子的金盆」。共存和世界主義被深深地烙印在這座城市;但分裂也是如此,而且對許多今日的耶路撒冷人來說,無論是猶太教徒、穆斯林或基督宗教徒,城市中的裂痕正在加深,不同的社群越來越「不交織一起,而是孤立平行生活著」。

一位鬍鬚濃密的阿拉伯導遊打破了沉思,他在阿葛誜清真寺前面,帶領一群戴著遮陽帽的歐洲人,用劈里啪啦的英語向他們解釋這個聖地對穆斯林的重要性,免得任何人對此抱持懷疑。他談到先知穆罕默德夜晚從麥加騎飛馬到耶路撒冷登宵進入天堂之奇蹟(阿拉伯人稱為Al Isra wa al Miraj),指著高聳天際的金色岩石圓頂清真寺,其閃爍的光是伊斯蘭出色建築的象徵。導遊隨後談到亞伯拉罕、猶太教徒、基督宗教徒和穆斯林的共同起源。

當一個法國人問他十字軍東征對耶路撒冷造成什麼影響時,這位導遊變得更有精神,儘管他十分禮貌地沒有提及第一次十字軍東征時扮演領導角色者,正是這位法國遊客的諾曼和普羅旺斯的祖先;但是談到十字軍在一○九九年對猶太教徒與穆斯林不分青紅皂白的屠殺,在我們面前描述了基督宗教騎士騎馬衝進清真寺裡,在血流成河的場面中砍死無辜的男女、孩童,他說:「他們殺了我們現在站立處的所有人。相信我,他們為此感到非常自豪。」解釋了一些士兵和牧師在後來書寫十字軍東征歷史時是如何讚美屠殺的,當場出現一陣尷尬的靜默。

他說:「那是非常恐怖的罪行,耶路撒冷人民從未忘記這件事。」彷彿是在談論新近發生,而不是一千年前的暴行。

十一世紀中葉時,穆斯林世界比任何其他的信仰群體或是全世界任何一個地方的文明更完善、精緻。如果提出這樣的說法需要拿出證明的話,一切都可以在整個中東地區的石頭建築,或是像在伊拉克以陽光乾燥的磚塊上一目了然。文明是以城市現象做界定,這一點,無人曾經像穆斯林建造城市。

當伊斯蘭城市人口以成千上萬的幅度增長時,基督宗教徒城市只有數萬人口,這些人生活的地方不漂亮,遠遠不如穆斯林城市來得宏偉。只有少數的歐洲城市為當時穆斯林所知。當然有羅馬,那是自成一格的世界,然後則是米蘭和科隆,隨後是二級的倫敦、巴黎、魯汶(Rouen)、緬茲(Mainz)、布拉格、克拉寇夫服(Cracow),以及少數像「威尼斯那樣引起瘟疫的小村莊」。如果說中世紀歐洲正在逐漸都市化,那麼穆斯林世界則是正在快速飛越。城市成功最明顯的跡象只要看人口多寡就能明白,當巴格達在九世紀時以大約八十萬的人口,稱冠整個伊斯蘭帝國時,開羅有四十萬人左右,哥多華則大約有十萬人,在基督宗教世界裡,只有君士坦丁堡有五十萬人左右。那些歷史顯赫的歐洲城市,例如羅馬、米蘭和科隆的人口,在伊斯蘭世界裡充其量只是一個三萬至四萬人口的中型城市。在一一○○年時,倫敦與巴黎的人口是尷尬的區區兩萬。

尤其重要的是,伊斯蘭的城市是多元且國際化的,充滿著穆斯林、猶太教徒和基督宗教徒。在擁擠的街道與繁榮的市集中充斥著來自世界各地的產品,阿拉伯人和庫德人、突厥人和波斯人、希臘人和斯拉夫人,還有非洲人、自由人與奴隸們共同存在大街小巷。穆斯林世界的城市具有的吸引力,證明伊斯蘭在帝國、文化和經濟上的成功。如果穆斯林想到歐洲那些粗野、陰鬱、泥濘的落後地區,只會讓人打冷顫。

伊斯蘭世界卓越建築群的基礎是建立在地理性與嚴格的宗教規範上。數學大師、天文學家兼地理學家的穆罕默德.伊本.穆薩.花拉里茲米在其地理書Kitab Surat al Ard中引用托勒密的理論,將世界劃分為七個氣候區,每個氣候區都賦予其居民一些特徵。根據這個自用的體系,第三區與第四區是最和諧與平衡的地區,包含阿拉伯人故土、北非、伊朗及中國的部分地區。然而,包括法蘭克人、突厥人和斯拉夫人土地的第六區則完全是另一回事,這裡的人骯髒、不衛生又奸詐,具有野蠻、性放縱和好戰之特性。十世紀的阿巴斯朝歷史學家馬蘇悟迪反映當時穆斯林對歐洲人的普遍看法:「他們的身體壯碩,性格粗暴,舉止粗魯,理解力低下,語言難聽。」一○六八年在托雷多寫作的穆斯林法官撒宜德.伊本.阿哈梅德(Said ibn Ahmed)也沒有筆下留情,他形容可鄙的歐洲野蠻人更接近野獸,這些白皮膚、肥胖的造化缺乏「敏銳的理解力和智慧,屈服於無知與冷漠,欠缺洞察力又愚蠢」,他們的優點頂多是勇敢、守紀律。

儘管世界觀相差甚大,但是穆斯林和基督宗教徒並非沒有共同點。雖然對十一世紀的基督宗教徒而言,耶路撒冷是一座無可言喻的宏偉、神聖城市;對穆斯林來說,則只是一座面積不大、寧靜的神聖小城。但是無論穆斯林、基督宗教徒及猶太教徒都認為,這座城市歷史充滿歷史神聖性,即使她的規模多不起眼,都不能和其他城市規模相提並論。

如同大馬士革,耶路撒冷是一座具有多重意義的城市,世界上三個最偉大的宗教都在這裡寫下各自的歷史。這是亞伯拉罕(三大一神信仰之始祖)、大衛王、耶穌和瑪麗的城市。猶太人尊為第一聖殿所在地。第一聖殿也被稱為所羅門聖殿,在西元前五八七年被舊約記載反派殺戮猶太教徒、嗜錢的暴君尼布查尼札爾(Nebuchadnezzar,又譯「尼布甲尼撒」)摧毀。這座城市最初的神聖性源於猶太教徒自認為上帝選民的排他主義。就像一座大廈,這種精神力量隨著後來的初期基督宗教徒與之後穆斯林的虔信建構而成,他們也將這種排他主義強化自己的信仰。基督宗教徒指望耶路撒冷為基督宗教世界的兩個最神聖地點:耶穌被釘上十字架的地方(Calvary或Golgotha),以及他復活到天堂留下的空墓穴,兩者都在復活教堂裡。最早的基督宗教朝聖之旅所記載的「一座奇觀般美麗的教堂」,是三二○年代由羅馬第一個基督宗教徒皇帝君士坦丁建造的。

對穆斯林來說,耶路撒冷是伊斯蘭發源地阿拉伯半島外最神聖的城市。穆斯林信仰初期,信徒向耶路撒冷禮拜,而不是麥加。最重要的是,先知穆罕默德奇蹟般的登宵之旅使這座城市成為伊斯蘭信仰的聖地。在登宵夜,天使加百列將他從麥加的禁寺帶到耶路撒冷的阿葛誜清真寺,在造訪天堂之前,天使帶先知去見識地獄的場景,隨後在天堂中見到在他之前的列位先知,並目睹被天使環繞,坐在寶座上的真主。在岩石圓頂清真寺和阿葛誜清真寺的銘文中追憶這次非凡夜行,這兩座建築物都位於耶路撒冷聖地中心──高貴聖地或聖殿山。耶路撒冷是巴勒斯坦境內最神聖的城市,巴勒斯坦也被稱作神聖大地(Al Ard al Muqaddasa),是敘利亞聖地中的聖地。

一個突尼西亞朋友不久前曾對我這樣說:「在這年頭,當一個阿拉伯人真丟人,放眼看看阿拉伯國家,到處都是混亂、爭鬥、流血、獨裁、貪腐、不公和失業。我們在世界上唯一領先的一件事就是恐怖主義。」

這事實上也是今天大多數西方人的看法,甚至在阿拉伯世界本身也不例外。但是,這當然遠非事情的全貌─而且事實也並非總是如此。一千年前,伊斯蘭文明執世界之牛耳。阿拉伯穆斯林駕馭當時的世界秩序,驕傲地占據著世界秩序的頂端,而不是羞恥、尷尬地落在後面不吭聲。很多位於北非、中東及中亞的城市本身就是建築、智識和經濟的奇蹟。作為伊斯蘭諸帝國的都城,從大馬士革、巴格達和哥多華(Cordoba),到開羅、法斯(Fez,阿拉伯文Fas,又譯「非茲」)和撒馬爾干德(Samarkand,又譯「撒馬爾罕」),這些城市享譽四海、威震八方,象徵著一種軍事強大、藝術輝煌、商業勢力和精神聖潔的振奮結合。這些城市也是科學、醫學、數學、天文、地圖繪製、書法、歷史、地理、法律、音樂、神學、法學及哲學上,前瞻和深入思考的動力所在,每座大城市都是一個轟鳴作響的創新和發現引擎。實力、人口、思想落後的基督宗教歐洲,以嫉妒的眼光盯著南方和東方,恐懼又不懷善意。巴格達在西元九世紀時擁有約八十萬人口,而一一○○年時的倫敦和巴黎只不過是兩萬人口的小城市。在當時,諸多伊斯蘭城市是優越文明的實際化身。

英文中的「civilization」(文明)一詞是源自拉丁文的civis,意為市民,此詞又和civitas(城市)有關。從這些詞源,我們就能邁出一小步,指出城市帶來文明,讓男男女女脫離粗糙野蠻的生活,因此沒有城市就沒有文明。文明存在於城市中,而不是在沙漠、曠野、草原、山脈和叢林裡,自然風景雖然美麗並令人心潮澎湃,但是人類看到了城市最偉大的潛力:擅長藝術和科學,探索人類的狀態,並留下難忘的文學遺產。

然而在談到文明的地理起源時,拉丁文無法給我們任何指示。我們的目光必須從羅馬往東移三千英里,到今天的伊拉克地區,古希臘人稱為「下美索不達米亞」(Lower Mesopotamia),位於孕育生命的底格里斯河和幼發拉底河之間灌溉肥沃區。正就在此,從西元前六○○○年蘇美人時代,經過巴比倫、亞述、阿契美尼德(Achaemenid)、塞琉西(Seleucid)、安息(Parthian〔帕提亞〕)、羅馬及薩珊(Sassanid)時代,一個接著一個的帝國、文明和城市,例如阿卡德(Akkad)、亞述(Assur)、巴比倫、烏爾(Ur)、烏魯克(Uruk)、尼尼微(Nineveh)、尼普爾(Nippur)及尼姆魯德(Nimrud)在此相繼繁榮。這些古城市在美索不達米亞平原上以泥磚建造的雄偉建築屹立,控制著周圍的世界,並為後代子孫刻畫了她們的名字。當伊斯蘭在西元七世紀建立時,這些城市大多數已剩下斷壁殘垣。

如果說美索不達米亞為世界帶來最早的城市,那麼在這個地域中隨後崛起的各個伊斯蘭帝國,則是遺贈給後人一些有史以來最絢麗和光輝的都城。本書講述了十五座這樣的城市,自先知穆罕默德的時代直到今天的十五個世紀裡,關注每個世紀中的一座城市,她們都曾以各自的方式為伊斯蘭境域(Dar al Islam,或伊斯蘭世界)的歷史帶來決定性貢獻。

《走讀伊斯蘭》這本書透過這些偉大的城市,追溯了穆斯林世界的歷史和其中一些重要時刻,按照西元前五世紀時的「歷史之父」希羅多德(Herodotus)的說法,本書關注那些「偉大驚人活動」,嘗試以斷斷續續的歷史故事,從西元七世紀時開始,敘述到二十一世紀結束。

要強調一點,這十五座城市是我個人的選擇。即使像麥加、大馬士革、巴格達、開羅和伊斯坦堡這樣的城市,可能會出現在任何一本關於伊斯蘭世界的歷史書籍裡,但是若要找出另外十五座城市來涵蓋伊斯蘭世界的十五個世紀歷史,同樣也是有可能的。雅加達、拉合爾(Lahore)和德里就不在我的名單內,雖然這三個城市代表著世界上三個最多穆斯林人口的國家;也沒有放入巴勒赫(Balkh)、布哈拉(Bukhara)、希瓦(Khiva)、塔不里茲(Tabriz)、戌拉茲(Shiraz,又譯「舍拉子」)、摩蘇勒(Mosul,又譯「摩蘇爾」)、梅爾夫(Merv)、阿勒坡(Allepo)或嘎茲尼(Ghazni,又譯「加茲尼」),這些城市都曾在伊斯蘭世界的蒼穹中閃亮;同時略過突尼西亞古聖城蓋拉萬(Qairouan,又譯「凱魯萬」)。一個世紀只寫一座城市,勢必要有所取捨。放眼今日,馬賽(Marseille)或布拉福德(Bradford)可能比朵哈更能展現二十一世紀的視野。在過去數十年裡,我以記者、歷史學家的身分在中東、北非和中亞活動的個人經歷,始於青少年時在伊斯坦堡、開羅及特里波利的生活。而中東、北非和中亞這三個地區,正包含伊斯蘭世界的搖籃,而且至今仍是伊斯蘭世界的中心。

伊斯蘭境域多元且寬廣。伊斯蘭是世界上發展最快的宗教,從遠東到北美、歐洲到非洲,廣布其間,而阿拉伯人長久以來卻扮演不相稱的角色。阿拉伯文永遠是《古蘭經》的語言,也是穆罕默德在麥加近郊山洞裡接受第一次神啟的語言,因此是伊斯蘭「最純真」的語言。麥加和麥地那都位於阿拉伯半島的核心區,在伊斯蘭歷史上具有關鍵重要性,更強化其穆斯林世界核心所受的關注。

在此,要談一下寫作方法。對歷史學家來說,雖然檔案、歷史、傳記、遊記、書信、地圖、圖像、照片及其他文獻是不可或缺的,但也必須參考現存人物的說法。就像在威廉.莎士比亞(William Shakespeare)劇作《考利歐雷諾斯》(Criolanus)中羅馬保民官希西尼烏斯(Sicinius)問市民的問題:「除了人以外,城市是什麼呢?」市民回答說:「的確,城市就是人民。」對於重要、持續的主題,來自這十五座城市裡男女的聲音提供新鮮的視野,反映出這整個區域的現況。

如果我們夠仔細地聽,這是在我們當代世界及其歷史構成基礎之間持續的對話。變化無常的歷史女神克利俄(Clio)比想像中更能被規律地辨別。例如,在想要恢復一個世紀前滅亡的世界帝國夢想裡,當土耳其總統告訴人民,說土耳其是「唯一一個能夠帶領穆斯林世界的國家」時,我們便聽到了克利俄的聲音。2在當下對伊斯蘭歷史、自由和民主、人權和壓迫、恐怖主義、基督宗教徒西方和穆斯林東方的既定衝突、外國干預和陰謀論、宗派分歧、寬容和不寬容、持續存在的內鬥災難的談論裡,我們也能聽到克利俄的聲音。「內鬥」這個詞彙的阿拉伯文是fitna,它在阿拉伯文裡還有分歧、失序和混亂的意涵,而近年來的穆斯林世界,就是在這樣的狀態中劇烈地抽搐─正如我的突尼西亞朋友對身為一個阿拉伯人的抱怨那樣。

將這十五座城市連結在一起,講述出一個不同於今日刻板印象的故事,一本引人入勝的關於伊斯蘭力量、學術及靈性的歷史,這十五座城市見證了伊斯蘭境域曾在好幾個世紀間無止境大膽地創造世界最偉大文明的勇氣與力量。或許最重要的是,這些城市讓人想起過往寬容、多元性(plurality)和世界主義(cosmopolitanism)的精神,是伊斯蘭世界命運歷程中不可或缺,也是很多人希望能夠取回的。

內文選摘(節錄)

第五章 耶路撒冷──紛爭之城(西元十一世紀)

耶路撒冷舊城在一個被太陽照得發白的早晨醒來,幾隻烏鴉盤旋在天空,對著下面的人群發出沙啞叫聲。穿過巨大的大馬士革門,攤販的手推車在鵝卵石上叮噹作響。在罕載特市集(Suq Khan al Zeit)中,店主打開百葉窗,掛上出售的衣服、手提袋、布料和地毯,準備與那些左顧右盼、慧眼獨具的女主顧們討價還價。頭上戴著黑邊軟呢帽、紅色格紋頭巾(keffiyeh)、彩色小帽、頭巾的人,和沒有戴帽子、留著大鬍子的人,以及戴著棒球帽的人,各式各樣的人在街上閒逛,然後湧入猶太區、穆斯林區、基督宗教徒區或亞美尼亞區。一位白鬍鬚的男子攤開手上的報紙,伴著一杯熱騰騰的茶,來了解這個喧囂、驚駭的世界。這座城市蜿蜒曲折的街道將行人吞沒,然後又將行人毫髮無傷地展露在明媚的陽光下。一名年輕男子從一條黑暗的通道匆匆走出來,頭上頂著一個大托盤,上面擺放剛出爐的麵包。斑鳩站在屋頂上,謹慎地監視著下方的一切。在歐斯曼蘇丹蘇萊曼於十六世紀建造的沙色城牆外,車流堵在那裡,人們的脾氣和汽車喇叭聲一起升高。

今日,如同在世界宗教首都中心的每一天,上演著敬拜的場面。在巨大西牆(Western Wall)下,猶太教徒在蔚藍天空下來回擺動身體祈禱,其他人一動也不動地靠在牆上,手掌、鼻子和額頭都緊緊貼在牆上,虔誠得令人難忘。古老的石頭給人安慰。在耶穌受苦難之路(Via Dolorosa)上,一些很早就來的朝聖者在十字架站前擺姿勢拍照;然後全然沉浸在環境和情緒中,跪下禮拜。在數百公尺外的復活教堂裡,一幕活生生的教派分裂意識場景呈現著,一個科普特修士靠在一根孤零零的蠟燭旁邊守夜,周圍都是競爭者——方濟會修士、希臘、亞美尼亞和敘利亞教會。即使在這個神聖空間的屋頂上,神學教義和領地戰鬥也仍持續著,在那裡,一群身穿黑袍的衣索比亞修士貧窮地生活在漏風的泥屋裡,他們嚴陣以待,與科普特人(及以色列國)爭奪供電和衛生設施。這些古老的基督宗教最神聖空間裡的教會長老,對於爭鬥早已不陌生,教士群體之間的暴力行為隨著季節變化不時爆發(他們在這裡爭奪鑰匙),在那裡為了關閉禮拜堂大門,信仰者大打出手,證明了人類能從狹小的空間中找出爭執的能力。

我在夏日的陽光下瞇著眼睛,走進一個三十七英畝的四邊形地帶,這裡被描述為世界上最能引發衝突的土地所有物之一。猶太人稱這裡為聖殿山(Temple Mount),是猶太教最神聖之地,久遠又模糊不清的最高聖地和第一猶太聖殿的位置。對穆斯林而言,這裡是高貴聖地(Haram al Sharif),是穆斯林第三大聖地阿葛誜清真寺及岩石圓頂清真寺所在之處。對猶太教徒、基督宗教徒和穆斯林來說,這裡都具有極大的宗教意義。儘管今天穆斯林在此有優勢,但這裡仍是地球上最具爭議的地方,這是多個世紀以來各宗教間持續衝突的根源。根據耶路撒冷的現狀,此狀況可以追溯到歐斯曼帝國時期關於聖地所有權和使用的規定,非穆斯林可以參訪,但不能舉行儀式,這是一個常常受到猶太民兵挑戰的禁令,成為各方爭吵中的重大問題。

即使存在著古老仇恨,這座城市還是有一種奇怪而絕對的安寧。耶路撒冷就像一股精神力量,遮住這些人類小小的弱點。耶路撒冷超越這些仇恨存在並持續著,這是一個被注視和讚美的城市奇觀。正如十世紀阿拉伯地理學家穆嘎達西所說的,她是一個「滿是蠍子的金盆」。共存和世界主義被深深地烙印在這座城市;但分裂也是如此,而且對許多今日的耶路撒冷人來說,無論是猶太教徒、穆斯林或基督宗教徒,城市中的裂痕正在加深,不同的社群越來越「不交織一起,而是孤立平行生活著」。

一位鬍鬚濃密的阿拉伯導遊打破了沉思,他在阿葛誜清真寺前面,帶領一群戴著遮陽帽的歐洲人,用劈里啪啦的英語向他們解釋這個聖地對穆斯林的重要性,免得任何人對此抱持懷疑。他談到先知穆罕默德夜晚從麥加騎飛馬到耶路撒冷登宵進入天堂之奇蹟(阿拉伯人稱為Al Isra wa al Miraj),指著高聳天際的金色岩石圓頂清真寺,其閃爍的光是伊斯蘭出色建築的象徵。導遊隨後談到亞伯拉罕、猶太教徒、基督宗教徒和穆斯林的共同起源。

當一個法國人問他十字軍東征對耶路撒冷造成什麼影響時,這位導遊變得更有精神,儘管他十分禮貌地沒有提及第一次十字軍東征時扮演領導角色者,正是這位法國遊客的諾曼和普羅旺斯的祖先;但是談到十字軍在一○九九年對猶太教徒與穆斯林不分青紅皂白的屠殺,在我們面前描述了基督宗教騎士騎馬衝進清真寺裡,在血流成河的場面中砍死無辜的男女、孩童,他說:「他們殺了我們現在站立處的所有人。相信我,他們為此感到非常自豪。」解釋了一些士兵和牧師在後來書寫十字軍東征歷史時是如何讚美屠殺的,當場出現一陣尷尬的靜默。

他說:「那是非常恐怖的罪行,耶路撒冷人民從未忘記這件事。」彷彿是在談論新近發生,而不是一千年前的暴行。

十一世紀中葉時,穆斯林世界比任何其他的信仰群體或是全世界任何一個地方的文明更完善、精緻。如果提出這樣的說法需要拿出證明的話,一切都可以在整個中東地區的石頭建築,或是像在伊拉克以陽光乾燥的磚塊上一目了然。文明是以城市現象做界定,這一點,無人曾經像穆斯林建造城市。

當伊斯蘭城市人口以成千上萬的幅度增長時,基督宗教徒城市只有數萬人口,這些人生活的地方不漂亮,遠遠不如穆斯林城市來得宏偉。只有少數的歐洲城市為當時穆斯林所知。當然有羅馬,那是自成一格的世界,然後則是米蘭和科隆,隨後是二級的倫敦、巴黎、魯汶(Rouen)、緬茲(Mainz)、布拉格、克拉寇夫服(Cracow),以及少數像「威尼斯那樣引起瘟疫的小村莊」。如果說中世紀歐洲正在逐漸都市化,那麼穆斯林世界則是正在快速飛越。城市成功最明顯的跡象只要看人口多寡就能明白,當巴格達在九世紀時以大約八十萬的人口,稱冠整個伊斯蘭帝國時,開羅有四十萬人左右,哥多華則大約有十萬人,在基督宗教世界裡,只有君士坦丁堡有五十萬人左右。那些歷史顯赫的歐洲城市,例如羅馬、米蘭和科隆的人口,在伊斯蘭世界裡充其量只是一個三萬至四萬人口的中型城市。在一一○○年時,倫敦與巴黎的人口是尷尬的區區兩萬。

尤其重要的是,伊斯蘭的城市是多元且國際化的,充滿著穆斯林、猶太教徒和基督宗教徒。在擁擠的街道與繁榮的市集中充斥著來自世界各地的產品,阿拉伯人和庫德人、突厥人和波斯人、希臘人和斯拉夫人,還有非洲人、自由人與奴隸們共同存在大街小巷。穆斯林世界的城市具有的吸引力,證明伊斯蘭在帝國、文化和經濟上的成功。如果穆斯林想到歐洲那些粗野、陰鬱、泥濘的落後地區,只會讓人打冷顫。

伊斯蘭世界卓越建築群的基礎是建立在地理性與嚴格的宗教規範上。數學大師、天文學家兼地理學家的穆罕默德.伊本.穆薩.花拉里茲米在其地理書Kitab Surat al Ard中引用托勒密的理論,將世界劃分為七個氣候區,每個氣候區都賦予其居民一些特徵。根據這個自用的體系,第三區與第四區是最和諧與平衡的地區,包含阿拉伯人故土、北非、伊朗及中國的部分地區。然而,包括法蘭克人、突厥人和斯拉夫人土地的第六區則完全是另一回事,這裡的人骯髒、不衛生又奸詐,具有野蠻、性放縱和好戰之特性。十世紀的阿巴斯朝歷史學家馬蘇悟迪反映當時穆斯林對歐洲人的普遍看法:「他們的身體壯碩,性格粗暴,舉止粗魯,理解力低下,語言難聽。」一○六八年在托雷多寫作的穆斯林法官撒宜德.伊本.阿哈梅德(Said ibn Ahmed)也沒有筆下留情,他形容可鄙的歐洲野蠻人更接近野獸,這些白皮膚、肥胖的造化缺乏「敏銳的理解力和智慧,屈服於無知與冷漠,欠缺洞察力又愚蠢」,他們的優點頂多是勇敢、守紀律。

儘管世界觀相差甚大,但是穆斯林和基督宗教徒並非沒有共同點。雖然對十一世紀的基督宗教徒而言,耶路撒冷是一座無可言喻的宏偉、神聖城市;對穆斯林來說,則只是一座面積不大、寧靜的神聖小城。但是無論穆斯林、基督宗教徒及猶太教徒都認為,這座城市歷史充滿歷史神聖性,即使她的規模多不起眼,都不能和其他城市規模相提並論。

如同大馬士革,耶路撒冷是一座具有多重意義的城市,世界上三個最偉大的宗教都在這裡寫下各自的歷史。這是亞伯拉罕(三大一神信仰之始祖)、大衛王、耶穌和瑪麗的城市。猶太人尊為第一聖殿所在地。第一聖殿也被稱為所羅門聖殿,在西元前五八七年被舊約記載反派殺戮猶太教徒、嗜錢的暴君尼布查尼札爾(Nebuchadnezzar,又譯「尼布甲尼撒」)摧毀。這座城市最初的神聖性源於猶太教徒自認為上帝選民的排他主義。就像一座大廈,這種精神力量隨著後來的初期基督宗教徒與之後穆斯林的虔信建構而成,他們也將這種排他主義強化自己的信仰。基督宗教徒指望耶路撒冷為基督宗教世界的兩個最神聖地點:耶穌被釘上十字架的地方(Calvary或Golgotha),以及他復活到天堂留下的空墓穴,兩者都在復活教堂裡。最早的基督宗教朝聖之旅所記載的「一座奇觀般美麗的教堂」,是三二○年代由羅馬第一個基督宗教徒皇帝君士坦丁建造的。

對穆斯林來說,耶路撒冷是伊斯蘭發源地阿拉伯半島外最神聖的城市。穆斯林信仰初期,信徒向耶路撒冷禮拜,而不是麥加。最重要的是,先知穆罕默德奇蹟般的登宵之旅使這座城市成為伊斯蘭信仰的聖地。在登宵夜,天使加百列將他從麥加的禁寺帶到耶路撒冷的阿葛誜清真寺,在造訪天堂之前,天使帶先知去見識地獄的場景,隨後在天堂中見到在他之前的列位先知,並目睹被天使環繞,坐在寶座上的真主。在岩石圓頂清真寺和阿葛誜清真寺的銘文中追憶這次非凡夜行,這兩座建築物都位於耶路撒冷聖地中心──高貴聖地或聖殿山。耶路撒冷是巴勒斯坦境內最神聖的城市,巴勒斯坦也被稱作神聖大地(Al Ard al Muqaddasa),是敘利亞聖地中的聖地。