新序

本書談的是一個已不存在的加薩。

二○二三年十月七日,哈瑪斯以推土機、皮卡與滑翔傘突襲以色列南部,衝破邊界,改寫了中東局勢。這場攻擊使以色列人最深的恐懼成真,也動搖了「以巴衝突可控」的假設,最終讓以色列陷入五十年來首次的多面作戰。伊朗與以色列爆發前所未有的直接軍事對抗;以色列也自二○○六年以來首度入侵黎巴嫩。被占領的西岸地區,陷入二十年來最嚴重的暴力衝突。

哈瑪斯與其他武裝團體突破裝滿電子感應器的高防禦圍欄--全球最封閉的邊界之一--屠殺一千兩百名以色列人,其中多為平民,還在邊境基布茨(編按:以色列的一種常見的集體社區體制)與一場通宵的音樂節現場擄走兩百五十一人。以色列隨即展開猛烈報復,十四個月後戰火仍未停歇。總理納坦雅胡誓言這是一場「強力復仇」的戰爭,如今已造成逾四萬三千名巴勒斯坦人死亡,十萬人受傷,一百九十萬人流離失所,死者多為婦女、兒童與老人。

加薩的破壞程度,堪稱中東史上最慘烈。據聯合國估計,八成七的住宅遭到毀損。歷史地標如歐馬里清真大寺、馬穆魯克時期的帕夏府、千年歷史的聖波斐利教堂幾乎全毀。席法醫院大半化為廢墟,夏瓦中心--曼德拉與柯林頓曾發表演說之地--也已不存。曾經最繁榮的里馬爾區,如今只剩瓦礫。二十年來我所認識的許多人,如今生死未卜。

這場毀滅始於哈瑪斯的暴行,也伴隨以色列一連串選擇--包括不顧美國呼籲、堅持採取大規模轟炸、不願接受人質交換或停火協議。這些決策帶來的代價,是整座城市的崩解,是加薩社會的崩潰與創傷,是一整代人的未來被摧毀。

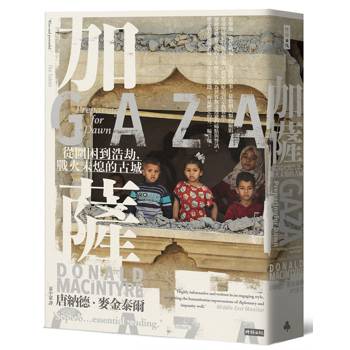

然而,本書的重心不只是哈瑪斯,也不只聚焦戰爭與政治。它記錄了戰爭前的加薩,記錄了一群生活在封鎖、暴力與被忽視中,卻仍懷抱希望的人們。他們重視教育、勇於創造,年輕人夢想成為醫生、工程師、音樂家,或只是想過上平凡而安穩的生活。他們的日常,是本書真正想記住的內容。

像穆斯塔法.阿塔姆內這樣的人,是加薩青年的縮影。我在二○○六年認識他,當時他十一歲,剛經歷一場奪走十八位親人的炮擊。二○一七年,我們在加薩一起看足球轉播,他已是大學生,努力從創傷中走出來。他說,是足球與哥哥的榜樣讓他重新振作。

他拿到土木工程學位,卻找不到工作。和許多青年一樣,他想離開加薩,但在拉法口岸的等待名單上,他排在第一五一二四名。他沒放棄,靠著父親籌學費、靠政府微薄薪水維生,結婚、生子,一度建立起穩定生活。

直到二○二三年的戰爭讓一切再次崩毀。家被炸毀,一家人流亡於多個臨時避難所。他親眼看著帳篷被雨浸濕,看著奶粉與尿布成為奢侈品。最後,他甚至考慮賣腎換取出境機會。穆斯塔法說:「早知道小孩會承受這一切,我就不會讓他們出生。」

我最後聯絡到的人,是司機穆尼爾.德韋克。他和家人也躲在帳篷裡。他說,他的房子和愛車都毀了,親族死傷慘重,但「現在顧不上悲傷,光是活著就要拚命」。當我問他過得如何,他只是回:「還活著。」

我無法再進入加薩,外國記者被禁止入內,即便隨軍也僅限數小時。我能探訪以色列南部被襲的村落,卻無法與加薩那一端的倖存者真切相見。

這場戰爭是哈瑪斯的選擇,也是以色列的選擇。而代價,是加薩人民的全部生活與希望。納坦雅胡為保政治地位,延長戰事,阻撓談判;而國際社會一再呼籲停火,卻始終未能以實際行動迫使以色列改變路線。

本書最後會討論這些政治現實。但更重要的,是記錄戰火尚未吞噬前的加薩--那個充滿壓抑但依然活著、依然希望的地方。記住這些,是為了那些已經失去、也可能永遠找不回來的人與事。

本書談的是一個已不存在的加薩。

二○二三年十月七日,哈瑪斯以推土機、皮卡與滑翔傘突襲以色列南部,衝破邊界,改寫了中東局勢。這場攻擊使以色列人最深的恐懼成真,也動搖了「以巴衝突可控」的假設,最終讓以色列陷入五十年來首次的多面作戰。伊朗與以色列爆發前所未有的直接軍事對抗;以色列也自二○○六年以來首度入侵黎巴嫩。被占領的西岸地區,陷入二十年來最嚴重的暴力衝突。

哈瑪斯與其他武裝團體突破裝滿電子感應器的高防禦圍欄--全球最封閉的邊界之一--屠殺一千兩百名以色列人,其中多為平民,還在邊境基布茨(編按:以色列的一種常見的集體社區體制)與一場通宵的音樂節現場擄走兩百五十一人。以色列隨即展開猛烈報復,十四個月後戰火仍未停歇。總理納坦雅胡誓言這是一場「強力復仇」的戰爭,如今已造成逾四萬三千名巴勒斯坦人死亡,十萬人受傷,一百九十萬人流離失所,死者多為婦女、兒童與老人。

加薩的破壞程度,堪稱中東史上最慘烈。據聯合國估計,八成七的住宅遭到毀損。歷史地標如歐馬里清真大寺、馬穆魯克時期的帕夏府、千年歷史的聖波斐利教堂幾乎全毀。席法醫院大半化為廢墟,夏瓦中心--曼德拉與柯林頓曾發表演說之地--也已不存。曾經最繁榮的里馬爾區,如今只剩瓦礫。二十年來我所認識的許多人,如今生死未卜。

這場毀滅始於哈瑪斯的暴行,也伴隨以色列一連串選擇--包括不顧美國呼籲、堅持採取大規模轟炸、不願接受人質交換或停火協議。這些決策帶來的代價,是整座城市的崩解,是加薩社會的崩潰與創傷,是一整代人的未來被摧毀。

然而,本書的重心不只是哈瑪斯,也不只聚焦戰爭與政治。它記錄了戰爭前的加薩,記錄了一群生活在封鎖、暴力與被忽視中,卻仍懷抱希望的人們。他們重視教育、勇於創造,年輕人夢想成為醫生、工程師、音樂家,或只是想過上平凡而安穩的生活。他們的日常,是本書真正想記住的內容。

像穆斯塔法.阿塔姆內這樣的人,是加薩青年的縮影。我在二○○六年認識他,當時他十一歲,剛經歷一場奪走十八位親人的炮擊。二○一七年,我們在加薩一起看足球轉播,他已是大學生,努力從創傷中走出來。他說,是足球與哥哥的榜樣讓他重新振作。

他拿到土木工程學位,卻找不到工作。和許多青年一樣,他想離開加薩,但在拉法口岸的等待名單上,他排在第一五一二四名。他沒放棄,靠著父親籌學費、靠政府微薄薪水維生,結婚、生子,一度建立起穩定生活。

直到二○二三年的戰爭讓一切再次崩毀。家被炸毀,一家人流亡於多個臨時避難所。他親眼看著帳篷被雨浸濕,看著奶粉與尿布成為奢侈品。最後,他甚至考慮賣腎換取出境機會。穆斯塔法說:「早知道小孩會承受這一切,我就不會讓他們出生。」

我最後聯絡到的人,是司機穆尼爾.德韋克。他和家人也躲在帳篷裡。他說,他的房子和愛車都毀了,親族死傷慘重,但「現在顧不上悲傷,光是活著就要拚命」。當我問他過得如何,他只是回:「還活著。」

我無法再進入加薩,外國記者被禁止入內,即便隨軍也僅限數小時。我能探訪以色列南部被襲的村落,卻無法與加薩那一端的倖存者真切相見。

這場戰爭是哈瑪斯的選擇,也是以色列的選擇。而代價,是加薩人民的全部生活與希望。納坦雅胡為保政治地位,延長戰事,阻撓談判;而國際社會一再呼籲停火,卻始終未能以實際行動迫使以色列改變路線。

本書最後會討論這些政治現實。但更重要的,是記錄戰火尚未吞噬前的加薩--那個充滿壓抑但依然活著、依然希望的地方。記住這些,是為了那些已經失去、也可能永遠找不回來的人與事。