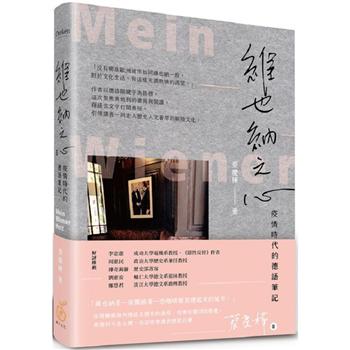

華麗的客廳 ein prunkvolles Wohnzimmer

我在週末時,常去維也納市區的咖啡館吃早餐、看看報紙,能有這樣的享受,看來還得感謝當年把咖啡帶到此處的土耳其人。無奈這樣微小的享受,在疫情期間因奧地利政府實施封城時必須被迫中止。在家讀一本咖啡館之書,稍稍彌補無法上咖啡館的怨氣。

維也納的攝影師、也是出版社發行人布朗史黛特(Christian Brandstätter),於2020年出版《維也納咖啡館》(Das Wiener Kaffeehaus)。這樣的主題也許已經太多人寫過,畢竟,維也納咖啡館2011年起被列為聯合國教科文組織非物資遺產,其獨特的氣氛,是許多文人喜愛書寫的主題。德國作家布萊希特(Bertolt Brecht)寫過的這句話,也許最能說出咖啡館在維也納的地位:「維也納是一座圍繞著一些咖啡館而建起來的城市。」(Wien ist eine Stadt, die um einige Kaffeehäuser herum errichtet ist.)

不過,雖然無數文人談過維也納咖啡館,這本書還是有其獨到之處,一來作為攝影師的編者確實交出了許多精彩照片,使得這本搭配三百張圖片的書,成為一本迷人的攝影集;而書中幾位作者都是一輩子幾乎在維也納生活的咖啡館動物,他們敘述自己在那些傳奇咖啡館裡遇見的傳奇人物的故事,也讓這本書讀起來別有趣味。

布朗史黛特說,他寫這本書是為了紀念維也納咖啡館誕生三百周年。三百年來,這裡是傳統與現代的交匯處,是藝術與創意的聖殿,是維也納人的文化財(Kulturgut)。革命者與作家以此為家。例如,哈維爾卡(Hawelka)咖啡館裡總是為了卡內提(Elias Canetti)與托爾貝格(Friedrich Torberg)這些作家熟客保留他們習慣的位置。

但是,更重要的,咖啡館不只是屬於那些創造歷史之人,還屬於所有市民。以前,人們沒有豪宅,便來到咖啡館,在此與朋友或陌生人相會、聊天、看報、辯論,這裡的挑高空間、大理石桌面、巨大的長鏡、雄偉大門、美麗的水晶燈,以及穿著整齊、服務到位的侍者,使得咖啡館不只是喝咖啡之處,還是每個市民的「華麗的客廳」(ein prunkvolles Wohnzimmer)。

啊,維也納咖啡館,這個你我的客廳,有太多故事,怎麼也寫不完、寫不膩哪。(未完)

我們生活在畢德麥雅時代 Wir leben im Biedermeier

2020年,奧地利經歷兩次封城,報紙上寫著:「我們當下再次生活在畢德麥雅時代(Wir leben aktuell wieder im Biedermeier)。」

「畢德麥雅」一詞出自文學作品,形容一個保守的、小市民心態的虛構人物。他所代表的時代,指的是德語區大約從1815年(1814到1815年召開了重新定義歐洲秩序的維也納會議)到1848年(人們開始挑戰政治保守勢力)這段時間,不是一個很精確的時期,大致上是一種文化與藝術的概念。這個時期的特色是後拿破崙時代,法國的共和思想被歐洲其他國家排斥,舊勢力強化對社會的政治控制,加強言論、新聞與出版審查的力道,因此人民不再那麼關切政治事務,退出公共領域後,停留在私人和非政治領域。這也反應到文學與藝術創作,藝術家們不參與政治議題,而設計風格也轉向強調家庭、室內的高雅風格。一切生活的、創作的中心,都是私領域。

也因此,報紙才寫道,在這個限制外出的時代,我們都退回到畢德麥雅。意思是,我們都退回到以家庭為重的小市民生活形態。

與此相關的詞彙有「畢德麥雅風格」(Biedermeierstil),小資產的、浪漫的、舒適的,如今的維也納跳蚤市場上,還可以見到許多這種風格的木製家具。

安全及緊急用途產品 Sicherheits- und Notfall-Produkte

奧地利的第二次封城,規定除了餐飲店提供外帶,以及一些維持社會運作必須的商店得以營業外,其他所有商店都必須關閉。但是,什麼是維持社會運作必須的行業、什麼不是,其分類方式正可以說出官僚系統運作的盲點。有個例子可以說明。

在奧地利衛生部修正的新冠疫情緊急處置法中,允許販售「安全及緊急用途產品」(Sicherheits- und Notfall-Produkte)的店家營業,不受封城限制。結果,這其中也會包括賣槍枝業者。

其實不該說允許槍枝業者營業,因為通常販售槍枝武器的店家,都會賣許多其他安全商品,例如警報系統、防身器、救生器材等等,可是,在這樣的法令規範下,民眾看到的確實是,其他的店家要關,但是槍可以繼續賣。

這件事的荒謬如果對比於另一個規定,更可見其荒謬:書店禁止營業。你想買書,只能網路訂購、寄書到府,或者,專人送到。書店協會抗議,為什麼餐廳可以維持外帶,書店不行?難道購書這種消費行為,最大的特質不是外帶嗎?

為此,衍生出的解套方式就是,那些同時經營書店與咖啡店的店家,因為有咖啡的營業項目,獲准營業,但不准賣書,於是,就出現外帶咖啡送書的「套餐」。可是,那些純粹經營書店的老闆呢?就沒有這種詮釋空間了。

槍可以賣,但賣書不准;咖啡可以賣,但賣書不准。我從沒想過,自己會遇上這樣的時代。

我在週末時,常去維也納市區的咖啡館吃早餐、看看報紙,能有這樣的享受,看來還得感謝當年把咖啡帶到此處的土耳其人。無奈這樣微小的享受,在疫情期間因奧地利政府實施封城時必須被迫中止。在家讀一本咖啡館之書,稍稍彌補無法上咖啡館的怨氣。

維也納的攝影師、也是出版社發行人布朗史黛特(Christian Brandstätter),於2020年出版《維也納咖啡館》(Das Wiener Kaffeehaus)。這樣的主題也許已經太多人寫過,畢竟,維也納咖啡館2011年起被列為聯合國教科文組織非物資遺產,其獨特的氣氛,是許多文人喜愛書寫的主題。德國作家布萊希特(Bertolt Brecht)寫過的這句話,也許最能說出咖啡館在維也納的地位:「維也納是一座圍繞著一些咖啡館而建起來的城市。」(Wien ist eine Stadt, die um einige Kaffeehäuser herum errichtet ist.)

不過,雖然無數文人談過維也納咖啡館,這本書還是有其獨到之處,一來作為攝影師的編者確實交出了許多精彩照片,使得這本搭配三百張圖片的書,成為一本迷人的攝影集;而書中幾位作者都是一輩子幾乎在維也納生活的咖啡館動物,他們敘述自己在那些傳奇咖啡館裡遇見的傳奇人物的故事,也讓這本書讀起來別有趣味。

布朗史黛特說,他寫這本書是為了紀念維也納咖啡館誕生三百周年。三百年來,這裡是傳統與現代的交匯處,是藝術與創意的聖殿,是維也納人的文化財(Kulturgut)。革命者與作家以此為家。例如,哈維爾卡(Hawelka)咖啡館裡總是為了卡內提(Elias Canetti)與托爾貝格(Friedrich Torberg)這些作家熟客保留他們習慣的位置。

但是,更重要的,咖啡館不只是屬於那些創造歷史之人,還屬於所有市民。以前,人們沒有豪宅,便來到咖啡館,在此與朋友或陌生人相會、聊天、看報、辯論,這裡的挑高空間、大理石桌面、巨大的長鏡、雄偉大門、美麗的水晶燈,以及穿著整齊、服務到位的侍者,使得咖啡館不只是喝咖啡之處,還是每個市民的「華麗的客廳」(ein prunkvolles Wohnzimmer)。

啊,維也納咖啡館,這個你我的客廳,有太多故事,怎麼也寫不完、寫不膩哪。(未完)

我們生活在畢德麥雅時代 Wir leben im Biedermeier

2020年,奧地利經歷兩次封城,報紙上寫著:「我們當下再次生活在畢德麥雅時代(Wir leben aktuell wieder im Biedermeier)。」

「畢德麥雅」一詞出自文學作品,形容一個保守的、小市民心態的虛構人物。他所代表的時代,指的是德語區大約從1815年(1814到1815年召開了重新定義歐洲秩序的維也納會議)到1848年(人們開始挑戰政治保守勢力)這段時間,不是一個很精確的時期,大致上是一種文化與藝術的概念。這個時期的特色是後拿破崙時代,法國的共和思想被歐洲其他國家排斥,舊勢力強化對社會的政治控制,加強言論、新聞與出版審查的力道,因此人民不再那麼關切政治事務,退出公共領域後,停留在私人和非政治領域。這也反應到文學與藝術創作,藝術家們不參與政治議題,而設計風格也轉向強調家庭、室內的高雅風格。一切生活的、創作的中心,都是私領域。

也因此,報紙才寫道,在這個限制外出的時代,我們都退回到畢德麥雅。意思是,我們都退回到以家庭為重的小市民生活形態。

與此相關的詞彙有「畢德麥雅風格」(Biedermeierstil),小資產的、浪漫的、舒適的,如今的維也納跳蚤市場上,還可以見到許多這種風格的木製家具。

安全及緊急用途產品 Sicherheits- und Notfall-Produkte

奧地利的第二次封城,規定除了餐飲店提供外帶,以及一些維持社會運作必須的商店得以營業外,其他所有商店都必須關閉。但是,什麼是維持社會運作必須的行業、什麼不是,其分類方式正可以說出官僚系統運作的盲點。有個例子可以說明。

在奧地利衛生部修正的新冠疫情緊急處置法中,允許販售「安全及緊急用途產品」(Sicherheits- und Notfall-Produkte)的店家營業,不受封城限制。結果,這其中也會包括賣槍枝業者。

其實不該說允許槍枝業者營業,因為通常販售槍枝武器的店家,都會賣許多其他安全商品,例如警報系統、防身器、救生器材等等,可是,在這樣的法令規範下,民眾看到的確實是,其他的店家要關,但是槍可以繼續賣。

這件事的荒謬如果對比於另一個規定,更可見其荒謬:書店禁止營業。你想買書,只能網路訂購、寄書到府,或者,專人送到。書店協會抗議,為什麼餐廳可以維持外帶,書店不行?難道購書這種消費行為,最大的特質不是外帶嗎?

為此,衍生出的解套方式就是,那些同時經營書店與咖啡店的店家,因為有咖啡的營業項目,獲准營業,但不准賣書,於是,就出現外帶咖啡送書的「套餐」。可是,那些純粹經營書店的老闆呢?就沒有這種詮釋空間了。

槍可以賣,但賣書不准;咖啡可以賣,但賣書不准。我從沒想過,自己會遇上這樣的時代。