第四章 寶島姑娘偷渡到香港

依稀記得我邊吐,他們邊忙把我推塞進船艙裡。

母親的腳步在岸上快起來,腕部也快起來,把手掌飛亂成一塊小幟。這端還不及揮動旗語相應,船身突然一個踉蹌,把眼前晃成一片花黑,再會的字幕還沒上全,先給吐成了語意不明的濃濁物。

民國四十七年的尾巴,我剛滿十九,未足廿歲便離家放洋了。此前我已演過八、九部片,好不容易走紅了,台語片的氣勢卻反道而行,偏要走弱。可天無絕人之路,我顯然還有些偏運能用用,主要老天爺還肯賞口飯吃。

在離家前除了演《黑貓與黑狗》,其實還有一部《寶島姑娘》。這片的演員嘛,不用說,非得有來自寶島的嬌俏姑娘才行,電影公司便找上白蘭、陳茵還有我,再搭上三個台灣小伙子,石軍、鄭良和戽斗。電影主要在植物園內的台灣省政府新聞處電影製片廠,簡稱台製廠拍攝,另也有廠外騎腳踏車三男三女追鬧的場景。你一聽便不難明白,這是部青春愛情時裝喜劇片,有那麼點日片《青色山脈》的味道。

除了演員來自寶島,導演陳煥文卻是香港人,出資者和發行商則來自新加坡,賣埠不僅在台灣,還有星島與菲律賓呢。欸,這不是國際合製,什麼才是國際合製?你瞧,這片多大陣仗,單主演的男女演員就能是一般電影的三倍,片酬當然也是三倍,導演還跨洋請來。台語片雖然在我走紅不久後開始走下坡了,可還有人有能耐顛倒把排場擺闊。

你道這是為何呢?原來台灣話為閩南語漳泉片之變體,台語腔調和廈門話親近。台語片這會兒不受自家歡迎,沒要緊,還有散落又群聚於南洋各地的眾唐山公嬤,他們可等著聽聽姑娘悅耳的鄉音,解解鄉愁呢。

新加坡、菲律賓等地的大老闆眼明手快,見這鄉愁可轉化成廣大商機,紛紛出手了。他們腦筋也真靈光,找來會說閩南話的演員後,便將電影委由有亞洲好萊塢之稱的香港攝製,壓低成本,製成的廈語片既能銷返國內,也可輸出給鄰居。

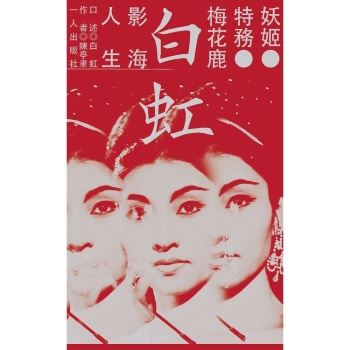

台灣開始自製台語片的時間實晚於廈語片。台語片出現後,產業不特別健全,屬手工業、拼裝車等級,可演員人才嘛,幾年內也總算給養成了一些。觀眾喜新厭舊,南洋大老闆當然樂得網羅這群自主養成的寶島生力軍,給大夥兒換點菜色嚐鮮。寶島姑娘跨洋去演廈語片,我算挺早的,但仍只能說是第二代。這打頭陣的不是別人,正是我的宿敵,《瘋女十八年》的小艷秋。她一年前便率先和香港閩聲影業簽約,去港與女星江帆等人演了《亂世姐妹花》等廈語片,隔年又和僑聯影業合作再拍了幾部。我拍《寶島姑娘》時,適逢廈語片轉型時期,從早年配上南管的古裝片,進入時裝歌舞或時裝喜劇片為主流的階段。我的潑野、妖豔以及花樣年紀,剛好都能派上用場。

要把演員輸出到港,台灣方面也得有接應窗口,此際就非得介紹一位關鍵人物出場了。此人就是台灣大同影業的老闆鄭景文的太太,我們都管她叫鄭太。這鄭太真正是個能幹女人,大同影業公司拍片的各項庶務和製片工作都由她一手包辦。她找上門來,邀我直接殺去香港拍片,還不肯走一般般的路子,那是動了找張長期飯票的打算。

這些拍攝廈語片的公司小,沒能像香港邵氏幫我們弄來身分證,單單為工作,那居留時間自然不能太長。可這鄭太有門路,更主要是有膽識,她打點來一艘往返港台的漁船,把我推了上去。原來她打的主意,叫偷渡。

不過,只一個女人有膽試,那還不能成事,算算這類女人還得湊足三個才行。第一個是鄭太,第二個是我,第三個便是我媽。鄭太來問我赴港意願,表明了是偷渡,等於開宗明義邀我上條賊船。我想想台語片近期大顯疲態,我呢也不是天天可去誰家蹭飯,便說了聲好,再回頭去問我媽。我說,媽,我要去香港拍戲,我媽便應,我送你去高雄。事情便成了。

於是依約來到高雄的港岸,漁船來了,只見整條船上竟無一女子,換句話說,全是男人。原來鄭太已先赴港預做些安排,只我一人得完成這偷渡大計。我和母親看了看情勢,居然沒察覺不對勁,除了話別也沒第二句,我便跳上船去。你瞧,我這教訓又只學了一半,那便是我知道自己會暈機,卻還不知道自己也能暈船,還暈得尤其厲害。船方駛離了港岸,我媽還在岸邊走呢,我已經開始吐了。這行船共計三天兩夜,我的世界也晃了三天兩夜,人更吐了三天兩夜。當時的我憨膽,知道我那是在扛苦,卻不知道是在苦啥,我吐到膽汁都出來,才知道膽汁也是苦的。船員人還算好,老叫我吃點東西,我把食物瞧了兩眼,直想作嘔。逢要海上臨檢,我還依稀記得我邊吐,他們邊忙把我推塞進船艙裡。我記得我不想吃,也不想躲,只想上岸回家。

終於上岸了,可當然不是回家。只見鄭太人在香港的岸上把我領走,邊走,又邊跟我說了個她編的故事。故事不是特別動聽,但是等會兒到了移民局,我得原話照說給那兒的人聽。她要我說自己是廈門人,來自哪個縣市,又交代了些細節。我人雖懨懨乏力,不知怎地還是通通背了起來。

到了移民局,我發揮演員本色照本來過。怎知對方卻沒打算和我對戲,天外飛來台詞一段,他說:「你廈門人是吧?說說你住的哪條街?路怎麼走的?」鄭太料事如神,可劇本當真沒寫上這段,當場把我嚇出了一身冷汗。我只好把慘字塗寫臉上,把膽汁的苦液化作滿腔悲情。唉,記不住了,我說,我從小身體就壞,這會兒又在犯病,真記不住了。

移民局的人聞言,拿眼睛瞅了我那要死不活的模樣幾眼,發給我一張身分證,讓我走了。這世間事就是這麼荒謬,你千萬料想不到我吐了三天兩夜,給自己換來一張肌瘦面黃的尊容,這尊容竟顛倒成了自個兒的救命符,這救命符還能換來張身分證。

如今想來,或許是時逢中國大躍進引發大饑荒時期,許多廣東農民為求生逃港,廣東地方政府予以默許之故。如今我還有張香港身份證,那張證,除了證明我有香港永久居民的身份,還證明我曾經試圖用我的膽,用我的命,換來一條事業的出路。

你瞧這大夥兒通通都來了,還全擠在這加連威老道上。

剛去香港時,只有我和鄭太兩個,住在尖沙咀一條名為加連威老道的街上,地址是廿四號B棟,位於四樓的一間小房裡。跟如今已六十餘年老字號的龍城大藥房,其實就隔了棟屋子而已。要你隻身偷渡去港演戲,若說公司還有人道之處,便是至少幫你包全了當地的食宿。當時租的屋子形狀狹長,給隔斷成三間,一間住房東,上海人,另一間是一對來自廣東的姐妹,我和鄭太一間。三間房,三種方言,只聽得各自房裡吱哩咕嚕,嘰哩哇啦,彼此瞎聽矇懂,只能解個三成。住沒多久,我鸚鵡學舌,已能胡謅上海話幾句,儂好、幾鈿?我勿曉得。廣東姐妹倆也教我幾句實用粵語,冲凉、仆街、要唔要飯?

來到香港,活像進了大觀園。我們住的尖沙咀那更是頂熱鬧的地方,大小街巷招牌林立,藥房茶樓酒店南北貨都有,顯洋氣的、裝海派的俱在,紅紅綠綠。整條街上每個店家播送的歌曲,清一色出自廣東大戲。當時粵劇,也就是廣東大戲,不僅在戲院或戲棚裡上演,那是同平劇,也和我們的歌仔戲一樣的,都年輕商品綜藝化了,上得大銀幕排排院線,更灌進唱片天天輪播。

這一排,又一輪,幾大名伶可更是紅透半邊天。除了「花旦王」芳艷芬人稱如「一杯茶」入喉,冷澀幽咽的芳腔,還聽得那任劍輝演小生的平喉,襯上白雪仙飾旦角的子喉,聞見那鑼鼓梆板絲竹作響,聆取《帝女花》、《蝶影紅梨記》、《再世紅梅記》等任白搭檔的經典唱段。如此這般日日夜夜,耳目充實,幾近超載,你便不能不時時刻刻意識到自己身在異地。

初到香港時,電影尚在籌劃階段,還沒戲可演,人生地不熟的,也不曉得能上哪兒野去。鄭太不時去朋友家裡搓打麻將,把三缺一湊齊補滿,便順道把我帶上。那時我也不懂怎麼吃胡摸槓,只能坐在後邊外圍,眼見他們手裡摸牌,嘴上也鬥得厲害。可我的粵語破,術語不識得,光看他們開心,我還真是無聊得緊。

沒來多久就給悶壞了可不成,只得自己在住處周圍稍微踅晃一番。我就記得頭一回出門逛街,還揣帶上紙筆,把路過的店家轉角,往左或向右,一一給註記下來,再循原路顛倒回去。後來稍有點經驗,能拐來繞去了,其實也只是兜繞個小圈,沒敢走遠。一會兒在平行的金巴利道上蹓躂,一會兒在垂直的加拿分道上踩踏,至多再越界一點,往彌敦道、漆咸道南上走去。可還沒在那大街上邁開幾步,我就斂住了蹄子,趕在迷途前便知返了。

香港這大觀園當真是消費聖地,什麼東西都有,這些東西還真打東方和西方來的,樣樣都能齊全。我特別能走,自是樣樣不願錯過。我貪吃食,首先開攻零嘴甜品,更別忘了我嗜奶如命,尤其太妃酥糖,牛奶軟糖,凡有摻奶水煉乳的,吃到嘴裡都驚為天人,通通得吃盡。我愛吃,也愛漂亮。加連威老道上有間沙龍攝像館,馳名全港,香江明星都在那兒拍照寫真。要做個明星,我自然得去那裡拍上個幾組才算數,拍戲空檔也得處消磨時間。一拍,那是幾乎成癮了。我將頭髮或盤挽著或垂散著,甚至罩蓋頂假髮。我將臉正過側過低過仰過,交代過各種角度。我將頂上脖頸耳垂各處掛戴上舶來飾品,有貝雷帽、蕾絲髮箍和大圓耳環。至於衣服那更不用說了,我將各種低胸高領、毛呢綢緞都穿套過,也為小露香肩又輕解褪下過。

我終於明白李麗華、尤敏周身怎能老兜籠著仙氣。有段時間,相館前還放上我的照片做廣告。經過瞧看那照片,我很滿意,滿意自個兒也給噴罩上一層明星專屬的輕柔紗霧。

鄭景文跟鄭太開的大同公司,在香港改稱三友公司。鄭太是能幹女人,三友公司的事都由鄭太獨自打理。其實鄭太不只簽我一人,還找來另外兩個明星,其中一個是白漪。起初我不知道鄭太為何找她,白漪是跳舞出名的,跳的是Rock’n’Roll,行止舞蹈很洋派,樣貌也相當潮氣,可我卻未曾見過她的電影作品。另一個呢,是我給鄭太介紹的,便是林沖。

白漪和林沖他倆在我之後才到港,卻不是偷渡來的,只我一人上了賊船,走了險途。不知是否鄭太也給移民局的盤查嚇壞了,再沒敢隨意編講故事給誰傳說。他們來後,,我同白漪兩人睡一張雙人床,鄭太自己一張,小間房給林沖住。

這加連威老道上,還不獨這三友公司的三人,熱鬧的還在後頭呢。在我之後,我在南洋影業結識的好友洪明麗,因演出《基隆七號房慘案》獲第一屆台語片金馬獎最佳女配角獎後,星運大展,從台灣紅到香港,而我那甜美可人的初中同班同學游娟在演了《紅塵三女郎》後,成了台語片圈的紅星,也被邵氏看中來到香港。這對街上還來了剛嶄露頭角沒多久的夏琴心、江茵等人,附近更有男演員藍天虹與羅蘋。你瞧這大夥兒通通都來了,還全擠在這加連威老道上,活像在香港開同學會,辦台語片群星會似的。大家的默契其實來自台語片走弱,只好南進以求生存,另一方面也是到亞洲好萊塢闖蕩走跳,見見世面。廈語片賣埠比台語片要寬廣,台菲星馬地區是大宗,印尼越南泰國緬甸等地也有零星客群。片子水準呢還在其次,主要便是言語親切,公婆小兒尤喜。立體闊銀幕彩屏很高尚,可內容看不懂,即使端面前的是國宴,還是食之無味,遠不如家鄉小菜討喜。這國際售座既佳,只要敢投資,幾乎鐵定回本,片酬自然不低。我們當時台語片領個台幣兩千的主演片酬,廈語片一部能幫你換算成港幣兩千,要知道當時的匯率可還不止四倍。

大夥兒在我之後接二連三都來了,而我這初來乍到還只敢在小圈內打轉的劉姥姥,居然轉眼間成了個香港通。姐妹如洪明麗、夏琴心、江茵、游娟等紛紛找上門來,拉扯著我的衣袖,嗔說:「白虹白虹,帶我們去逛街、做衣服嘛。」瞧她們那隨處走晃,左右打量的熱頭和興致,我看見的,簡直是個把月前初進大觀園的自己。

依稀記得我邊吐,他們邊忙把我推塞進船艙裡。

母親的腳步在岸上快起來,腕部也快起來,把手掌飛亂成一塊小幟。這端還不及揮動旗語相應,船身突然一個踉蹌,把眼前晃成一片花黑,再會的字幕還沒上全,先給吐成了語意不明的濃濁物。

民國四十七年的尾巴,我剛滿十九,未足廿歲便離家放洋了。此前我已演過八、九部片,好不容易走紅了,台語片的氣勢卻反道而行,偏要走弱。可天無絕人之路,我顯然還有些偏運能用用,主要老天爺還肯賞口飯吃。

在離家前除了演《黑貓與黑狗》,其實還有一部《寶島姑娘》。這片的演員嘛,不用說,非得有來自寶島的嬌俏姑娘才行,電影公司便找上白蘭、陳茵還有我,再搭上三個台灣小伙子,石軍、鄭良和戽斗。電影主要在植物園內的台灣省政府新聞處電影製片廠,簡稱台製廠拍攝,另也有廠外騎腳踏車三男三女追鬧的場景。你一聽便不難明白,這是部青春愛情時裝喜劇片,有那麼點日片《青色山脈》的味道。

除了演員來自寶島,導演陳煥文卻是香港人,出資者和發行商則來自新加坡,賣埠不僅在台灣,還有星島與菲律賓呢。欸,這不是國際合製,什麼才是國際合製?你瞧,這片多大陣仗,單主演的男女演員就能是一般電影的三倍,片酬當然也是三倍,導演還跨洋請來。台語片雖然在我走紅不久後開始走下坡了,可還有人有能耐顛倒把排場擺闊。

你道這是為何呢?原來台灣話為閩南語漳泉片之變體,台語腔調和廈門話親近。台語片這會兒不受自家歡迎,沒要緊,還有散落又群聚於南洋各地的眾唐山公嬤,他們可等著聽聽姑娘悅耳的鄉音,解解鄉愁呢。

新加坡、菲律賓等地的大老闆眼明手快,見這鄉愁可轉化成廣大商機,紛紛出手了。他們腦筋也真靈光,找來會說閩南話的演員後,便將電影委由有亞洲好萊塢之稱的香港攝製,壓低成本,製成的廈語片既能銷返國內,也可輸出給鄰居。

台灣開始自製台語片的時間實晚於廈語片。台語片出現後,產業不特別健全,屬手工業、拼裝車等級,可演員人才嘛,幾年內也總算給養成了一些。觀眾喜新厭舊,南洋大老闆當然樂得網羅這群自主養成的寶島生力軍,給大夥兒換點菜色嚐鮮。寶島姑娘跨洋去演廈語片,我算挺早的,但仍只能說是第二代。這打頭陣的不是別人,正是我的宿敵,《瘋女十八年》的小艷秋。她一年前便率先和香港閩聲影業簽約,去港與女星江帆等人演了《亂世姐妹花》等廈語片,隔年又和僑聯影業合作再拍了幾部。我拍《寶島姑娘》時,適逢廈語片轉型時期,從早年配上南管的古裝片,進入時裝歌舞或時裝喜劇片為主流的階段。我的潑野、妖豔以及花樣年紀,剛好都能派上用場。

要把演員輸出到港,台灣方面也得有接應窗口,此際就非得介紹一位關鍵人物出場了。此人就是台灣大同影業的老闆鄭景文的太太,我們都管她叫鄭太。這鄭太真正是個能幹女人,大同影業公司拍片的各項庶務和製片工作都由她一手包辦。她找上門來,邀我直接殺去香港拍片,還不肯走一般般的路子,那是動了找張長期飯票的打算。

這些拍攝廈語片的公司小,沒能像香港邵氏幫我們弄來身分證,單單為工作,那居留時間自然不能太長。可這鄭太有門路,更主要是有膽識,她打點來一艘往返港台的漁船,把我推了上去。原來她打的主意,叫偷渡。

不過,只一個女人有膽試,那還不能成事,算算這類女人還得湊足三個才行。第一個是鄭太,第二個是我,第三個便是我媽。鄭太來問我赴港意願,表明了是偷渡,等於開宗明義邀我上條賊船。我想想台語片近期大顯疲態,我呢也不是天天可去誰家蹭飯,便說了聲好,再回頭去問我媽。我說,媽,我要去香港拍戲,我媽便應,我送你去高雄。事情便成了。

於是依約來到高雄的港岸,漁船來了,只見整條船上竟無一女子,換句話說,全是男人。原來鄭太已先赴港預做些安排,只我一人得完成這偷渡大計。我和母親看了看情勢,居然沒察覺不對勁,除了話別也沒第二句,我便跳上船去。你瞧,我這教訓又只學了一半,那便是我知道自己會暈機,卻還不知道自己也能暈船,還暈得尤其厲害。船方駛離了港岸,我媽還在岸邊走呢,我已經開始吐了。這行船共計三天兩夜,我的世界也晃了三天兩夜,人更吐了三天兩夜。當時的我憨膽,知道我那是在扛苦,卻不知道是在苦啥,我吐到膽汁都出來,才知道膽汁也是苦的。船員人還算好,老叫我吃點東西,我把食物瞧了兩眼,直想作嘔。逢要海上臨檢,我還依稀記得我邊吐,他們邊忙把我推塞進船艙裡。我記得我不想吃,也不想躲,只想上岸回家。

終於上岸了,可當然不是回家。只見鄭太人在香港的岸上把我領走,邊走,又邊跟我說了個她編的故事。故事不是特別動聽,但是等會兒到了移民局,我得原話照說給那兒的人聽。她要我說自己是廈門人,來自哪個縣市,又交代了些細節。我人雖懨懨乏力,不知怎地還是通通背了起來。

到了移民局,我發揮演員本色照本來過。怎知對方卻沒打算和我對戲,天外飛來台詞一段,他說:「你廈門人是吧?說說你住的哪條街?路怎麼走的?」鄭太料事如神,可劇本當真沒寫上這段,當場把我嚇出了一身冷汗。我只好把慘字塗寫臉上,把膽汁的苦液化作滿腔悲情。唉,記不住了,我說,我從小身體就壞,這會兒又在犯病,真記不住了。

移民局的人聞言,拿眼睛瞅了我那要死不活的模樣幾眼,發給我一張身分證,讓我走了。這世間事就是這麼荒謬,你千萬料想不到我吐了三天兩夜,給自己換來一張肌瘦面黃的尊容,這尊容竟顛倒成了自個兒的救命符,這救命符還能換來張身分證。

如今想來,或許是時逢中國大躍進引發大饑荒時期,許多廣東農民為求生逃港,廣東地方政府予以默許之故。如今我還有張香港身份證,那張證,除了證明我有香港永久居民的身份,還證明我曾經試圖用我的膽,用我的命,換來一條事業的出路。

你瞧這大夥兒通通都來了,還全擠在這加連威老道上。

剛去香港時,只有我和鄭太兩個,住在尖沙咀一條名為加連威老道的街上,地址是廿四號B棟,位於四樓的一間小房裡。跟如今已六十餘年老字號的龍城大藥房,其實就隔了棟屋子而已。要你隻身偷渡去港演戲,若說公司還有人道之處,便是至少幫你包全了當地的食宿。當時租的屋子形狀狹長,給隔斷成三間,一間住房東,上海人,另一間是一對來自廣東的姐妹,我和鄭太一間。三間房,三種方言,只聽得各自房裡吱哩咕嚕,嘰哩哇啦,彼此瞎聽矇懂,只能解個三成。住沒多久,我鸚鵡學舌,已能胡謅上海話幾句,儂好、幾鈿?我勿曉得。廣東姐妹倆也教我幾句實用粵語,冲凉、仆街、要唔要飯?

來到香港,活像進了大觀園。我們住的尖沙咀那更是頂熱鬧的地方,大小街巷招牌林立,藥房茶樓酒店南北貨都有,顯洋氣的、裝海派的俱在,紅紅綠綠。整條街上每個店家播送的歌曲,清一色出自廣東大戲。當時粵劇,也就是廣東大戲,不僅在戲院或戲棚裡上演,那是同平劇,也和我們的歌仔戲一樣的,都年輕商品綜藝化了,上得大銀幕排排院線,更灌進唱片天天輪播。

這一排,又一輪,幾大名伶可更是紅透半邊天。除了「花旦王」芳艷芬人稱如「一杯茶」入喉,冷澀幽咽的芳腔,還聽得那任劍輝演小生的平喉,襯上白雪仙飾旦角的子喉,聞見那鑼鼓梆板絲竹作響,聆取《帝女花》、《蝶影紅梨記》、《再世紅梅記》等任白搭檔的經典唱段。如此這般日日夜夜,耳目充實,幾近超載,你便不能不時時刻刻意識到自己身在異地。

初到香港時,電影尚在籌劃階段,還沒戲可演,人生地不熟的,也不曉得能上哪兒野去。鄭太不時去朋友家裡搓打麻將,把三缺一湊齊補滿,便順道把我帶上。那時我也不懂怎麼吃胡摸槓,只能坐在後邊外圍,眼見他們手裡摸牌,嘴上也鬥得厲害。可我的粵語破,術語不識得,光看他們開心,我還真是無聊得緊。

沒來多久就給悶壞了可不成,只得自己在住處周圍稍微踅晃一番。我就記得頭一回出門逛街,還揣帶上紙筆,把路過的店家轉角,往左或向右,一一給註記下來,再循原路顛倒回去。後來稍有點經驗,能拐來繞去了,其實也只是兜繞個小圈,沒敢走遠。一會兒在平行的金巴利道上蹓躂,一會兒在垂直的加拿分道上踩踏,至多再越界一點,往彌敦道、漆咸道南上走去。可還沒在那大街上邁開幾步,我就斂住了蹄子,趕在迷途前便知返了。

香港這大觀園當真是消費聖地,什麼東西都有,這些東西還真打東方和西方來的,樣樣都能齊全。我特別能走,自是樣樣不願錯過。我貪吃食,首先開攻零嘴甜品,更別忘了我嗜奶如命,尤其太妃酥糖,牛奶軟糖,凡有摻奶水煉乳的,吃到嘴裡都驚為天人,通通得吃盡。我愛吃,也愛漂亮。加連威老道上有間沙龍攝像館,馳名全港,香江明星都在那兒拍照寫真。要做個明星,我自然得去那裡拍上個幾組才算數,拍戲空檔也得處消磨時間。一拍,那是幾乎成癮了。我將頭髮或盤挽著或垂散著,甚至罩蓋頂假髮。我將臉正過側過低過仰過,交代過各種角度。我將頂上脖頸耳垂各處掛戴上舶來飾品,有貝雷帽、蕾絲髮箍和大圓耳環。至於衣服那更不用說了,我將各種低胸高領、毛呢綢緞都穿套過,也為小露香肩又輕解褪下過。

我終於明白李麗華、尤敏周身怎能老兜籠著仙氣。有段時間,相館前還放上我的照片做廣告。經過瞧看那照片,我很滿意,滿意自個兒也給噴罩上一層明星專屬的輕柔紗霧。

鄭景文跟鄭太開的大同公司,在香港改稱三友公司。鄭太是能幹女人,三友公司的事都由鄭太獨自打理。其實鄭太不只簽我一人,還找來另外兩個明星,其中一個是白漪。起初我不知道鄭太為何找她,白漪是跳舞出名的,跳的是Rock’n’Roll,行止舞蹈很洋派,樣貌也相當潮氣,可我卻未曾見過她的電影作品。另一個呢,是我給鄭太介紹的,便是林沖。

白漪和林沖他倆在我之後才到港,卻不是偷渡來的,只我一人上了賊船,走了險途。不知是否鄭太也給移民局的盤查嚇壞了,再沒敢隨意編講故事給誰傳說。他們來後,,我同白漪兩人睡一張雙人床,鄭太自己一張,小間房給林沖住。

這加連威老道上,還不獨這三友公司的三人,熱鬧的還在後頭呢。在我之後,我在南洋影業結識的好友洪明麗,因演出《基隆七號房慘案》獲第一屆台語片金馬獎最佳女配角獎後,星運大展,從台灣紅到香港,而我那甜美可人的初中同班同學游娟在演了《紅塵三女郎》後,成了台語片圈的紅星,也被邵氏看中來到香港。這對街上還來了剛嶄露頭角沒多久的夏琴心、江茵等人,附近更有男演員藍天虹與羅蘋。你瞧這大夥兒通通都來了,還全擠在這加連威老道上,活像在香港開同學會,辦台語片群星會似的。大家的默契其實來自台語片走弱,只好南進以求生存,另一方面也是到亞洲好萊塢闖蕩走跳,見見世面。廈語片賣埠比台語片要寬廣,台菲星馬地區是大宗,印尼越南泰國緬甸等地也有零星客群。片子水準呢還在其次,主要便是言語親切,公婆小兒尤喜。立體闊銀幕彩屏很高尚,可內容看不懂,即使端面前的是國宴,還是食之無味,遠不如家鄉小菜討喜。這國際售座既佳,只要敢投資,幾乎鐵定回本,片酬自然不低。我們當時台語片領個台幣兩千的主演片酬,廈語片一部能幫你換算成港幣兩千,要知道當時的匯率可還不止四倍。

大夥兒在我之後接二連三都來了,而我這初來乍到還只敢在小圈內打轉的劉姥姥,居然轉眼間成了個香港通。姐妹如洪明麗、夏琴心、江茵、游娟等紛紛找上門來,拉扯著我的衣袖,嗔說:「白虹白虹,帶我們去逛街、做衣服嘛。」瞧她們那隨處走晃,左右打量的熱頭和興致,我看見的,簡直是個把月前初進大觀園的自己。