前言 故事,從這裡說起……

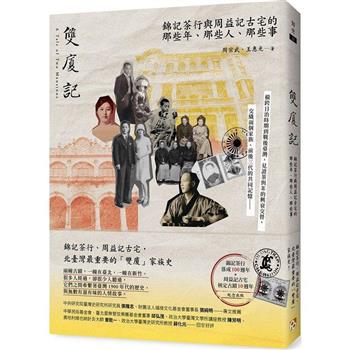

臺北市貴德街上靠近大稻埕碼頭附近,靜靜坐落著錦記茶行洋樓,據說那是臺灣百年前第一間設置有抽水馬桶的民宅建築,仿巴洛克式的外型至今仍吸引著往來遊客的目光。現在被臺北市政府以陳天來故居的名義列為直轄市市定古蹟。

新竹市北門大街被稱為「生老病死一條街」,是北臺灣開發最早、最繁華的一條街,據說常民生活上的各種所需,都能從這條街上獲得滿足。而周益記古宅就位於這條大街上,巴洛克式風格,立面以洗石子和泥塑圖樣裝飾,儼然是北門大街上最醒目的「第一豪宅」。

錦記茶行洋樓與周益記古宅,一幢在臺北,一幢在新竹,很少人知道,它們之間竟牽繫著一九○○年代的歷史與無數有滋有味的人情故事。

那時陳天來創建錦記茶行,富甲一方,除了在發跡後所興建的這棟華麗建築之外,很少人知道陳天來的女兒陳寶釵更是大稻埕的大美女。看到陳寶釵照片的人,很少人不被她的美貌所吸引。而因為陳天來夫人為寶貝女兒所設下的婚配條件,使得陳寶釵最後遠嫁新竹。陳寶釵結婚後和夫婿周敏益所居住的即是周益記洋樓,目前也被新竹市政府列為市定古蹟。陳寶釵出嫁前居住的娘家宅第以及出嫁後居住的夫家宅第都被列為古蹟,而且現在仍由陳、周兩家後代所擁有,在臺灣可以說很少人有此際遇。

陳寶釵還有一位才華洋溢的弟弟陳清汾,是臺灣第一位留學法國的畫家,也是臺陽美展的創辦人之一。他外貌英俊、風流倜儻,從年輕留學日本時居住在日本畫界泰斗有島生馬的家中開始,就有無數的風流奇遇。後來還以一個臺灣人的身分娶日本貴族女子為妻,有著精采的一生。

陳天來的孫侄兒陳守山大家較為熟悉,他是第一位臺籍上將,但陳天來的直系孫兒陳守實和日本明仁天皇是小學同班同學,而且感情特別要好,就鮮少有人知道。陳寶釵的二兒子周麟徵不只是臺灣早年的桌球冠軍及國手,還是哈林籃球隊的隨隊表演者,也曾數度贏得世界職業桌球表演賽的冠軍,到世界各地表演時都堅持在桌球檯兩側懸掛國旗。

錦記陳家的極盛時期是在日治時代,戰後國際茶葉貿易的生態產生了極大變化,錦記所賴以起家的茶葉生意風光不再。而陳寶釵的夫家周益記本來是新竹的大地主、大糧戶和米商,也因二戰後國民政府的土地改革政策而致營收頓減。陳寶釵這一生的經歷,也是上世紀臺灣富有家庭在社會經濟環境迅速變遷下的部分寫照。

本書從陳寶釵的出嫁作為開端,導引出由她的婚姻所串聯的陳家及周家所發生的故事。這些大多是外人未曾聽聞的趣事,看似平凡,卻也是一般人所難以想像的經歷。茶餘飯後,也許可以為讀者帶來一些樂趣以及啟發。

*

第一章 幸運相隨的茶行千金

「我這一生,真的非常幸運。」陳寶釵曾經這麼說道。

確實,從她出生後不用纏足這一件事就代表著幸運的開端。她出身於臺北「錦記茶行」,父親陳天來(一八七二~一九三九)為當時成功的茶葉大亨。按照臺灣在清朝統治時期的風氣,以陳家的富裕程度,女孩子們一定要纏足,比陳寶釵大十二歲的大姊陳寶珠就綁了小腳,也終生為此所苦。中日甲午戰爭後簽訂馬關條約將臺灣割讓給日本,一八九五年日本開始統治臺灣之後,把纏足、吸鴉片、留辮子視為三大陋習。大稻埕的漢醫黃玉階在一九○○年成立臺北天然足會,開始推廣女人不要纏足。在大稻埕經營茶業的陳天來很快地也受到這種新風氣影響,出生於一九○七年的陳寶釵,很幸運地避開了早期富家女子必須纏足的痛苦。

能夠接受良好的高等教育則是陳寶釵成長過程中的另一個幸運。日本開始統治臺灣後提倡教育,廣設公立國民小學,後來也設立女子高中部,鼓勵臺灣女生接受更高的教育。天資聰穎又好學不倦的陳寶釵就讀臺北第三高女(現臺北市中山女中的前身),成績優異,畢業時還得到校長獎。

一九二五年陳寶釵從第三高女畢業,全家在前一年搬入父親陳天來在貴德街(舊建昌街)剛剛興建落成的錦記茶行這座洋式豪宅。每年中秋節,日本總督都會在總督府邀請臺灣本地仕紳共度中秋佳節,由於陳天來夫人林金英纏足又不諳日語,正值荳蔻年華的陳寶釵就代替母親陪父親參加總督府中秋園遊會。當時陳天來的事業如日中天,陪同出席的女兒氣質高雅又接受過高等教育,自然在園遊會中吸引了眾多的目光。口耳相傳,大家都知道陳家有女初長成,出了個大美女,託媒人來陳家提親的人可說是絡繹不絕。

但要娶陳天來的女兒怎麼可能會是簡單的事,林金英幫女兒陳寶釵開出了三個看起來好像稀鬆平常,其實卻不容易達到的出嫁條件:一,學歷要比女兒高;二,要有善良人的長相;三,不能是需要女兒洗衣做飯的家庭。要有善良人的長相比較容易,來做媒時媒人一定會先拿出男方在照相館拍的沙龍照提供給陳母品頭論足做初步篩選,相貌不夠端正的男士在第一關就被淘汰。

至於不需要洗衣做飯這個條件,陳寶釵是陳天來夫婦最寶貝的女兒,從小就被捧在手掌心呵護,陳寶釵根本沒有做過家事,要求嫁過去不必做家事在富貴人家中其實也是當然的道理。而臺灣經過上百年的移民拓墾以及在十九世紀末期成為東亞國際貿易的重心之一後,也已經產生了一些大地主及營商致富的富有人家。這些富有人家中都有眾多僕役,洗衣、煮飯之事都是傭人在做,自然輪不到主人家操勞,所以這一點也不是大問題。

剩下來比較麻煩的是學歷問題,由於當時臺灣除了一九二二年剛成立不久的臺北醫專之外,還沒有大學(臺灣大學的前身臺北帝國大學在一九二八年才成立),臺籍的醫專畢業生也還沒有幾個。如果要找比陳寶釵更高學歷的,大概就只能從留學日本的男士中去挑選,所以選擇的範圍又狹窄了許多。

而更麻煩的是,除了三個向媒人公開宣示的條件之外,其實陳母林金英心中還暗藏一個不對外明說的條件,那就是不希望女兒嫁到公公有三妻四妾的人家。陳母心裡的想法是嫁過去的婆家如果公公有妻有妾的話,等於女兒要去服侍好幾位婆婆,那就太辛苦了。而在一九二○年代,臺灣富有人家很少沒有二房、三房的,陳母心裡暗中設下了這個條件,簡直讓媒人傷透腦筋,幾年過去,都無法找到乘龍快婿。

倒是陳寶釵自己也不急,樂得做個快樂黃金單身女郎。但自從第三高女的同班同學葉罔市、陳進紛紛去日本讀書,或學音樂,或學畫畫,好學的陳寶釵就常常吵著也要去日本讀書。不過極度疼愛女兒的陳天來對於女兒想到日本深造之事非常反對,就怕學歷越來越高,更加嫁不出去。

為了讓女兒打消去日本讀書的念頭,最好的方法就是讓她忙碌一點,陳天來夫妻的想法是只要一直有事情做,女兒就不會成天想著要去日本留學。所以母親林金英特別請了刺繡及日式插花老師來家裡教學,父親陳天來也買了風琴給喜愛音樂的女兒,並且在錦記茶行這棟豪宅的三樓特闢一間風琴室給女兒練習專用。這個房間位在東南側,現在路過臺北市西寧北路的人們如果眺望圍牆內的錦記茶行,很容易就可以看到花園上方的這個房間。一百年前,倘若你經過錦記茶行後方花園牆外,可能就可以聽到陳寶釵正彈奏著她心愛的風琴,悅耳的樂曲漫溢在整個後花園。

幸運還是一直伴隨著陳寶釵,黃金單身女郎的生活在充實忙碌的學習中轉眼流逝。當時的適婚年齡比現在低很多,女孩子幾乎在二十歲之前就已經結婚,在一九二八年夏天陳寶釵過二十一歲生日時,一起來慶生的中學好同學當中,只剩下陳進和她尚待字閨中,陳寶釵心中還是難免著急。好在不久之後,好事終於降臨,媒人婆介紹了一位新竹大地主人家周益記家出身的三子周敏益來家裡相親。

時年二十二歲的周敏益當時還在東京明治大學讀書,家人趁他暑假返臺休假時為他安排相親。周家祖先來自福建省泉州府安溪縣,在一八四六年舉家變賣中國大陸家產來臺灣新竹定居,在城隍廟附近經營南北貨,經過三代努力經營及水田購買和開發,到周敏益這一代時已經是富甲一方的大地主。他並買下了新竹最熱鬧的北門街上的洋房,改名為「周益記」。周敏益父母當時已過世,長兄早年夭折,次兄獨立分家後搬出,整個周益記大宅裡只剩下姨祖嬤(祖父的二房妻)及一位已逝長兄的未過門童養媳。

陳寶釵後來對兒女回憶起相親時見面的情景,提到周敏益穿著西裝英俊筆挺,有一副高挺的鼻梁,確實是一表人才,如果硬要挑剔的話就是臉上還有些青春痘。而當時周敏益還在東京明治大學讀書,之後必須回日本去完成學業,所以婚後可能會有短暫的小寂寞。但是除了這兩個算不上缺點的小因素之外,周敏益完全符合陳母林金英公開宣示以及暗藏心中的條件,算起來是千中挑萬中選的難得對象。縱貫線鐵路已經在一九○八年通車,所以即使新竹有一點遠,坐火車從臺北到新竹不到二個小時的車程,還算可以接受,所以陳天來夫妻就決定將女兒遠嫁新竹周益記家。

*

第二章 從巴黎寄來的結婚賀禮

陳寶釵的嫁妝曾經登上《臺灣日日新報》的版面,內容之豐富傳頌一時。

由於大哥陳清素、二哥陳清秀都曾被父親派遣至東南亞,長駐印尼、新加坡等地,而印尼盛產鑽石,又是荷蘭殖民地,有豐富的歐洲精品。陳寶釵嫁妝中的鑽石珠寶,甚至包括銅床等都是歐式舶來品,父親陳天來還特別送了一座風琴給喜愛音樂的女兒。而最特別的,是四弟陳清汾(一九一○ ~一九八七)從巴黎寄來的結婚賀禮。

眾所周知,陳清汾是第一個留學法國巴黎的臺灣畫家。畫家謝里法的小說《紫色大稻埕》當中,陳清汾就是貫穿小說的四個主角之一。二○一六年,《紫色大稻埕》改編成同名電視劇正式上映,曾經轟動一時。戲中的主角江逸安是個熱愛繪畫的茶行少爺,就是取材自陳清汾。但是,小說改編成電視劇總是有很多虛構情節,例如江逸安的父親有三個老婆(實際上陳天來從未娶妾,是當時富貴人家中的異數),江逸安和大稻埕望族結婚,江逸安父親逼他接家業不要學畫等等情節,與真實生活中的陳清汾大相逕庭。

陳寶釵和小她三歲的四弟陳清汾從小感情就特別好,一直到陳清汾過世前,兩個人都還經常往來。一九二六年陳清汾前往日本追隨日本名畫家有島生馬學習繪畫,在一九二八年又跟隨有島生馬前往巴黎學畫畫,直到一九三一年才返回臺灣。陳清汾離開臺灣留學期間,和弟弟通信互報兩地情況,是陳寶釵婚前最熱中的事情之一。

陳清汾在回到臺灣之後,就將他在巴黎的見聞寫成一系列「巴黎管見」的文章發表在報紙上,系列第一篇文章的開頭就提到他到達巴黎後,第一封家書就是寫給陳寶釵。文末還敘述了對陳寶釵的思念之情,也對於陳寶釵結婚後沒有辦法像婚前那樣頻繁地和他通信有些抱怨。尤其在一九三一年秋天陳清汾回到臺灣之後,因為當時社會環境及習俗的約束,陳清汾無法立即和遠嫁新竹的陳寶釵見面,他對此也感到不滿。

的確,在陳清汾到達巴黎的一九二八年那年秋天,陳寶釵就嫁到新竹,陳清汾為了祝賀二姊的婚禮,特別從巴黎寄來了白色歐式洋裝以及時髦的帽子作為賀禮,陳寶釵也很高興地穿上洋裝戴上帽子和夫婿留下合影。

在婚後第二年,陳寶釵前往東京探望還在明治大學讀最後一年課程的夫婿周敏益。這是陳寶釵第一次遊歷日本,不只參觀了明治大學,也觀賞上野公園的櫻花祭。因為這一趟快樂的旅行,陳寶釵又興起到日本留學的念頭,也熱切地和丈夫討論一起在日本讀書及生活的事情。但事與願違,就在此時,陳寶釵懷孕了,而連續三年,生下長子、長女及次女,養育兒女讓生活忙得不可開交,什麼留學之事,早就拋到九霄雲外了。

臺北市貴德街上靠近大稻埕碼頭附近,靜靜坐落著錦記茶行洋樓,據說那是臺灣百年前第一間設置有抽水馬桶的民宅建築,仿巴洛克式的外型至今仍吸引著往來遊客的目光。現在被臺北市政府以陳天來故居的名義列為直轄市市定古蹟。

新竹市北門大街被稱為「生老病死一條街」,是北臺灣開發最早、最繁華的一條街,據說常民生活上的各種所需,都能從這條街上獲得滿足。而周益記古宅就位於這條大街上,巴洛克式風格,立面以洗石子和泥塑圖樣裝飾,儼然是北門大街上最醒目的「第一豪宅」。

錦記茶行洋樓與周益記古宅,一幢在臺北,一幢在新竹,很少人知道,它們之間竟牽繫著一九○○年代的歷史與無數有滋有味的人情故事。

那時陳天來創建錦記茶行,富甲一方,除了在發跡後所興建的這棟華麗建築之外,很少人知道陳天來的女兒陳寶釵更是大稻埕的大美女。看到陳寶釵照片的人,很少人不被她的美貌所吸引。而因為陳天來夫人為寶貝女兒所設下的婚配條件,使得陳寶釵最後遠嫁新竹。陳寶釵結婚後和夫婿周敏益所居住的即是周益記洋樓,目前也被新竹市政府列為市定古蹟。陳寶釵出嫁前居住的娘家宅第以及出嫁後居住的夫家宅第都被列為古蹟,而且現在仍由陳、周兩家後代所擁有,在臺灣可以說很少人有此際遇。

陳寶釵還有一位才華洋溢的弟弟陳清汾,是臺灣第一位留學法國的畫家,也是臺陽美展的創辦人之一。他外貌英俊、風流倜儻,從年輕留學日本時居住在日本畫界泰斗有島生馬的家中開始,就有無數的風流奇遇。後來還以一個臺灣人的身分娶日本貴族女子為妻,有著精采的一生。

陳天來的孫侄兒陳守山大家較為熟悉,他是第一位臺籍上將,但陳天來的直系孫兒陳守實和日本明仁天皇是小學同班同學,而且感情特別要好,就鮮少有人知道。陳寶釵的二兒子周麟徵不只是臺灣早年的桌球冠軍及國手,還是哈林籃球隊的隨隊表演者,也曾數度贏得世界職業桌球表演賽的冠軍,到世界各地表演時都堅持在桌球檯兩側懸掛國旗。

錦記陳家的極盛時期是在日治時代,戰後國際茶葉貿易的生態產生了極大變化,錦記所賴以起家的茶葉生意風光不再。而陳寶釵的夫家周益記本來是新竹的大地主、大糧戶和米商,也因二戰後國民政府的土地改革政策而致營收頓減。陳寶釵這一生的經歷,也是上世紀臺灣富有家庭在社會經濟環境迅速變遷下的部分寫照。

本書從陳寶釵的出嫁作為開端,導引出由她的婚姻所串聯的陳家及周家所發生的故事。這些大多是外人未曾聽聞的趣事,看似平凡,卻也是一般人所難以想像的經歷。茶餘飯後,也許可以為讀者帶來一些樂趣以及啟發。

*

第一章 幸運相隨的茶行千金

「我這一生,真的非常幸運。」陳寶釵曾經這麼說道。

確實,從她出生後不用纏足這一件事就代表著幸運的開端。她出身於臺北「錦記茶行」,父親陳天來(一八七二~一九三九)為當時成功的茶葉大亨。按照臺灣在清朝統治時期的風氣,以陳家的富裕程度,女孩子們一定要纏足,比陳寶釵大十二歲的大姊陳寶珠就綁了小腳,也終生為此所苦。中日甲午戰爭後簽訂馬關條約將臺灣割讓給日本,一八九五年日本開始統治臺灣之後,把纏足、吸鴉片、留辮子視為三大陋習。大稻埕的漢醫黃玉階在一九○○年成立臺北天然足會,開始推廣女人不要纏足。在大稻埕經營茶業的陳天來很快地也受到這種新風氣影響,出生於一九○七年的陳寶釵,很幸運地避開了早期富家女子必須纏足的痛苦。

能夠接受良好的高等教育則是陳寶釵成長過程中的另一個幸運。日本開始統治臺灣後提倡教育,廣設公立國民小學,後來也設立女子高中部,鼓勵臺灣女生接受更高的教育。天資聰穎又好學不倦的陳寶釵就讀臺北第三高女(現臺北市中山女中的前身),成績優異,畢業時還得到校長獎。

一九二五年陳寶釵從第三高女畢業,全家在前一年搬入父親陳天來在貴德街(舊建昌街)剛剛興建落成的錦記茶行這座洋式豪宅。每年中秋節,日本總督都會在總督府邀請臺灣本地仕紳共度中秋佳節,由於陳天來夫人林金英纏足又不諳日語,正值荳蔻年華的陳寶釵就代替母親陪父親參加總督府中秋園遊會。當時陳天來的事業如日中天,陪同出席的女兒氣質高雅又接受過高等教育,自然在園遊會中吸引了眾多的目光。口耳相傳,大家都知道陳家有女初長成,出了個大美女,託媒人來陳家提親的人可說是絡繹不絕。

但要娶陳天來的女兒怎麼可能會是簡單的事,林金英幫女兒陳寶釵開出了三個看起來好像稀鬆平常,其實卻不容易達到的出嫁條件:一,學歷要比女兒高;二,要有善良人的長相;三,不能是需要女兒洗衣做飯的家庭。要有善良人的長相比較容易,來做媒時媒人一定會先拿出男方在照相館拍的沙龍照提供給陳母品頭論足做初步篩選,相貌不夠端正的男士在第一關就被淘汰。

至於不需要洗衣做飯這個條件,陳寶釵是陳天來夫婦最寶貝的女兒,從小就被捧在手掌心呵護,陳寶釵根本沒有做過家事,要求嫁過去不必做家事在富貴人家中其實也是當然的道理。而臺灣經過上百年的移民拓墾以及在十九世紀末期成為東亞國際貿易的重心之一後,也已經產生了一些大地主及營商致富的富有人家。這些富有人家中都有眾多僕役,洗衣、煮飯之事都是傭人在做,自然輪不到主人家操勞,所以這一點也不是大問題。

剩下來比較麻煩的是學歷問題,由於當時臺灣除了一九二二年剛成立不久的臺北醫專之外,還沒有大學(臺灣大學的前身臺北帝國大學在一九二八年才成立),臺籍的醫專畢業生也還沒有幾個。如果要找比陳寶釵更高學歷的,大概就只能從留學日本的男士中去挑選,所以選擇的範圍又狹窄了許多。

而更麻煩的是,除了三個向媒人公開宣示的條件之外,其實陳母林金英心中還暗藏一個不對外明說的條件,那就是不希望女兒嫁到公公有三妻四妾的人家。陳母心裡的想法是嫁過去的婆家如果公公有妻有妾的話,等於女兒要去服侍好幾位婆婆,那就太辛苦了。而在一九二○年代,臺灣富有人家很少沒有二房、三房的,陳母心裡暗中設下了這個條件,簡直讓媒人傷透腦筋,幾年過去,都無法找到乘龍快婿。

倒是陳寶釵自己也不急,樂得做個快樂黃金單身女郎。但自從第三高女的同班同學葉罔市、陳進紛紛去日本讀書,或學音樂,或學畫畫,好學的陳寶釵就常常吵著也要去日本讀書。不過極度疼愛女兒的陳天來對於女兒想到日本深造之事非常反對,就怕學歷越來越高,更加嫁不出去。

為了讓女兒打消去日本讀書的念頭,最好的方法就是讓她忙碌一點,陳天來夫妻的想法是只要一直有事情做,女兒就不會成天想著要去日本留學。所以母親林金英特別請了刺繡及日式插花老師來家裡教學,父親陳天來也買了風琴給喜愛音樂的女兒,並且在錦記茶行這棟豪宅的三樓特闢一間風琴室給女兒練習專用。這個房間位在東南側,現在路過臺北市西寧北路的人們如果眺望圍牆內的錦記茶行,很容易就可以看到花園上方的這個房間。一百年前,倘若你經過錦記茶行後方花園牆外,可能就可以聽到陳寶釵正彈奏著她心愛的風琴,悅耳的樂曲漫溢在整個後花園。

幸運還是一直伴隨著陳寶釵,黃金單身女郎的生活在充實忙碌的學習中轉眼流逝。當時的適婚年齡比現在低很多,女孩子幾乎在二十歲之前就已經結婚,在一九二八年夏天陳寶釵過二十一歲生日時,一起來慶生的中學好同學當中,只剩下陳進和她尚待字閨中,陳寶釵心中還是難免著急。好在不久之後,好事終於降臨,媒人婆介紹了一位新竹大地主人家周益記家出身的三子周敏益來家裡相親。

時年二十二歲的周敏益當時還在東京明治大學讀書,家人趁他暑假返臺休假時為他安排相親。周家祖先來自福建省泉州府安溪縣,在一八四六年舉家變賣中國大陸家產來臺灣新竹定居,在城隍廟附近經營南北貨,經過三代努力經營及水田購買和開發,到周敏益這一代時已經是富甲一方的大地主。他並買下了新竹最熱鬧的北門街上的洋房,改名為「周益記」。周敏益父母當時已過世,長兄早年夭折,次兄獨立分家後搬出,整個周益記大宅裡只剩下姨祖嬤(祖父的二房妻)及一位已逝長兄的未過門童養媳。

陳寶釵後來對兒女回憶起相親時見面的情景,提到周敏益穿著西裝英俊筆挺,有一副高挺的鼻梁,確實是一表人才,如果硬要挑剔的話就是臉上還有些青春痘。而當時周敏益還在東京明治大學讀書,之後必須回日本去完成學業,所以婚後可能會有短暫的小寂寞。但是除了這兩個算不上缺點的小因素之外,周敏益完全符合陳母林金英公開宣示以及暗藏心中的條件,算起來是千中挑萬中選的難得對象。縱貫線鐵路已經在一九○八年通車,所以即使新竹有一點遠,坐火車從臺北到新竹不到二個小時的車程,還算可以接受,所以陳天來夫妻就決定將女兒遠嫁新竹周益記家。

*

第二章 從巴黎寄來的結婚賀禮

陳寶釵的嫁妝曾經登上《臺灣日日新報》的版面,內容之豐富傳頌一時。

由於大哥陳清素、二哥陳清秀都曾被父親派遣至東南亞,長駐印尼、新加坡等地,而印尼盛產鑽石,又是荷蘭殖民地,有豐富的歐洲精品。陳寶釵嫁妝中的鑽石珠寶,甚至包括銅床等都是歐式舶來品,父親陳天來還特別送了一座風琴給喜愛音樂的女兒。而最特別的,是四弟陳清汾(一九一○ ~一九八七)從巴黎寄來的結婚賀禮。

眾所周知,陳清汾是第一個留學法國巴黎的臺灣畫家。畫家謝里法的小說《紫色大稻埕》當中,陳清汾就是貫穿小說的四個主角之一。二○一六年,《紫色大稻埕》改編成同名電視劇正式上映,曾經轟動一時。戲中的主角江逸安是個熱愛繪畫的茶行少爺,就是取材自陳清汾。但是,小說改編成電視劇總是有很多虛構情節,例如江逸安的父親有三個老婆(實際上陳天來從未娶妾,是當時富貴人家中的異數),江逸安和大稻埕望族結婚,江逸安父親逼他接家業不要學畫等等情節,與真實生活中的陳清汾大相逕庭。

陳寶釵和小她三歲的四弟陳清汾從小感情就特別好,一直到陳清汾過世前,兩個人都還經常往來。一九二六年陳清汾前往日本追隨日本名畫家有島生馬學習繪畫,在一九二八年又跟隨有島生馬前往巴黎學畫畫,直到一九三一年才返回臺灣。陳清汾離開臺灣留學期間,和弟弟通信互報兩地情況,是陳寶釵婚前最熱中的事情之一。

陳清汾在回到臺灣之後,就將他在巴黎的見聞寫成一系列「巴黎管見」的文章發表在報紙上,系列第一篇文章的開頭就提到他到達巴黎後,第一封家書就是寫給陳寶釵。文末還敘述了對陳寶釵的思念之情,也對於陳寶釵結婚後沒有辦法像婚前那樣頻繁地和他通信有些抱怨。尤其在一九三一年秋天陳清汾回到臺灣之後,因為當時社會環境及習俗的約束,陳清汾無法立即和遠嫁新竹的陳寶釵見面,他對此也感到不滿。

的確,在陳清汾到達巴黎的一九二八年那年秋天,陳寶釵就嫁到新竹,陳清汾為了祝賀二姊的婚禮,特別從巴黎寄來了白色歐式洋裝以及時髦的帽子作為賀禮,陳寶釵也很高興地穿上洋裝戴上帽子和夫婿留下合影。

在婚後第二年,陳寶釵前往東京探望還在明治大學讀最後一年課程的夫婿周敏益。這是陳寶釵第一次遊歷日本,不只參觀了明治大學,也觀賞上野公園的櫻花祭。因為這一趟快樂的旅行,陳寶釵又興起到日本留學的念頭,也熱切地和丈夫討論一起在日本讀書及生活的事情。但事與願違,就在此時,陳寶釵懷孕了,而連續三年,生下長子、長女及次女,養育兒女讓生活忙得不可開交,什麼留學之事,早就拋到九霄雲外了。