推薦序 文化新生,燈傳不滅/管中閔

1949 是中國近代史上的關鍵年份。那一年中國共產黨挾國共內戰戰勝之威,堂皇的在古都北京宣布新中國的建立;國民政府則倉皇辭廟,黯然遷都於才回歸中國四年的新地方—臺北。那一年開啟了中國近代政治上的一個分治時代,也是海峽兩岸長期分裂的斷點。兩岸人民因此對 1949 有著截然不同的歷史記憶:一方記得的是那曾經充滿朝氣與美好憧憬的光輝年代,另一方的記憶則混雜著各種複雜情緒,有渡海而來者的茫然與鄉愁,也有在地居民的疑懼和不安。

然而 1949 並不只是中國政治與社會的斷點,更是臺灣新生的起點。楊儒賓教授將 1949 國民政府與百萬軍民的南渡臺灣,與中國歷史上西晉的永嘉南渡與北宋的靖康南渡並列為「國史上的三大遷徙」。這三次遷徙都因落地生根,而為中國南方注入龐大的新能量,也徹底改變了南方的面貌和體質。的確,1949 的南渡為臺灣帶來了國家級的政府組織,國家級的文物和學術文化機構(如故宮博物院和中央研究院),以及大量的人才。臺灣本是清朝的海角一隅,日本治下也不過是帝國的一個殖民地,此時彷彿被灌進了千年內力,得到脫胎換骨的機會。

臺灣後來幾十年的種種發展,並非當年的人所能預見。中國共產黨統治大陸後,連年的政治運動擊垮了中國傳統的菁英與仕紳階層,被嚇壞的知識份子集體陷入沉默;民初以來百家爭鳴的中華文化原生大地,很快就退化成只有一種聲音的荒原。唐君毅先生因此有中華民族(中華文化)花果飄零之嘆。此時的臺灣,卻因與大陸相隔絕,加以歷史機緣,僥倖逃過一劫。更重要的是,南渡的學者文人與臺灣本地的文化水土相濡以沫,共同走出那段晦暗不明的時期,既延續了中華文化的香火,更埋下許多不同的種子。這些種子多年後紛紛破土而出,花木次第新生,遂使臺灣蛻變為中華文化的世外桃源。

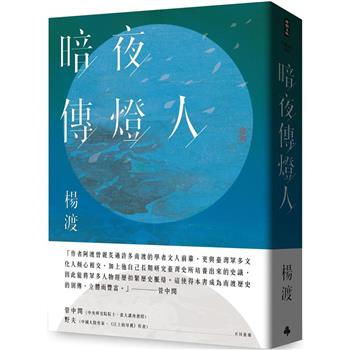

這一波文化南渡,落地,乃至新生的歷史進程,可以從宏觀角度正面書寫,也可以藉由那個時代的人物側記來呈現。本書《暗夜傳燈人》就是後者。作者阿渡曾親炙過許多南渡的學者文人前輩,更與臺灣眾多文化人傾心相交,加上他自己長期研究臺灣史所培養出來的史識,因此能將眾多人物經歷扣緊歷史脈絡。這使得本書成為南渡歷史的別傳,立體而豐富。

齊邦媛與姚一葦兩位先生的生平和經歷正是南渡歷史的好故事。齊先生出生於東北巨流河旁,姚先生長於東南鄱陽湖畔;兩人除了年齡相近外,人生本來幾無相通之處。但他們先後渡海來臺,畢生致力於推廣文學、戲劇和美學教育,既是文化的傳燈人,也是文化的播種者。本書中引述陳映真追念姚先生的一段話,其實同樣適用於齊先生:「對於創作、對於好的創作者、好的創作品,(他)卻有一份超越年輩、不問教養背景的、由衷的悅服、喜愛和維護。他對才華、對有才華的人總是熱情對待,珍愛有加。」如今臺灣在文學、藝術和戲劇上俱有可觀,且人才輩出,兩位先生的多年心血功不可沒。

南渡文人中還有另外兩種類型:余紀忠先生與劉國松先生。余先生來臺時正是春秋鼎盛之年,由徵信新聞報而中國時報,開創了中文報紙的盛世。他更在威權戒嚴的年代,苦心澆灌出一方思想與文化的沃土,打開了臺灣社會的眼界。阿渡多年來出入時報,更曾親承謦欬,所以能細膩的描繪出余先生「養士」的氣度以及憂國憂民的胸懷。劉先生成長於兩岸,先隨國軍遺族子弟學校來臺,後在台灣師範大學打下藝術基礎。他年輕時就敢於衝撞傳統,最終開創了水墨畫的新境界。兩位先生年齡相距超過二十歲,成長背景迥異,但都為南渡後的臺灣寫下新的篇章。

《暗夜傳燈人》並不侷限於南渡文人的故事,阿渡更以全書近半的篇幅描述了多位臺灣本土人士跌宕起伏的人生。例如,林書揚是坐牢長達 34 年,始終不改其志的革命理想者;黃順興參與臺灣政治多年,最後投奔中國大陸;陳映真和吳耀忠都曾因政治思想入獄,陳映真是堅持社會主義關懷的作家,而吳耀忠是中年抑鬱以終的畫家;黃永松則是一生致力於發掘並紀錄中國傳統與民間藝術的文化守護者。他們的經歷截然不同,但有著相通的文化脈絡:左派(社會主義)思想與中國情懷。

左派思想本是二十世紀的主流思想之一,在 1949 後的臺灣卻被懸為政治禁忌,也使臺灣產生了書中所稱「沒有左眼的社會體質」。然而從日據時代的文化運動與農民運動以降,臺灣的左派思想其實不絕如縷;南渡的學者文人也用「隨風潛入夜,潤物細無聲」的隱晦方式為這些思想輸送養分(這樣的故事在書中隨處可見)。阿渡這些好友們不僅繼承了這個思想傳統,也都懷抱著濃厚的中國情懷;這種情懷並非感傷的鄉愁,而是充滿理想和熱情的期待。這樣的文化脈絡,使他們在南渡後的臺灣成為獨特的人文風景。

阿渡選擇紀錄這群人物的故事絕非偶然。阿渡自己的成長經歷與這些脈絡遙相呼應:本書一開始描述了少年阿渡如何因為齊治平老師高歌「我的家在東北松花江上」而深受感動;書中最後回顧青年阿渡的成長,從各種禁書中汲取(左派)文化養分,寫抗議的詩,也寫挑戰政治禁忌的報導,後來更化文字為行動,積極參與社會運動。阿渡與他們聲氣相投,書寫他們的故事自是理所當然。

如今本書中的人物多已故去,但阿渡紀錄他們的故事,刻劃他們的言行,也傳遞了他們的思想,隱喻著自己正在承擔使命,成為新的文化傳燈人。文化新生,燈傳不滅,這是阿渡的理想,也是我們許多人共同的願望。

管中閔 2024.4.28