〈中文版序〉

重回「十四歲的夏天」

中田芳子

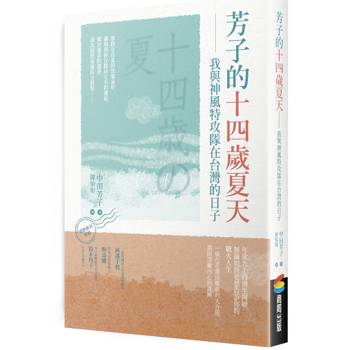

這次居然能夠有機會,將拙筆《芳子的十四歲夏天》翻譯成中文並重新出版,這是我做夢也沒有想過的好事。一想到這樣的好運能夠降臨在我身上,我真的找不到有什麼詞句能夠形容我心中的感謝。這就是我現在最真實的心情。

一開始我寫這本書,已經是距今十幾年前的事了。這是八十歲的我,以自傳般的筆吻,第一次寫下的書。

書中所寫的,是生於台灣的我,在台北市的城鎮間度過的幸福少女時代。以我到十五歲為止,無法忘懷的那段日子作為主要內容,再補上往後我所走過的人生旅途。

那場令人痛恨的戰爭,讓我原本應該安穩的幸福人生驟起巨變,奪走了原有的一切。

最讓我難過的是,因為「戰敗」的結果,我被迫離開成長的故鄉,只能毫無選

擇的捨棄一切,離開台灣。

台灣受惠於四季如春的氣候,有著美麗的自然風景,豐富的水果種類。不,對我來說,最讓我感到懷念的,是熱情開放的台灣人跟我們日本人的來往。

我在十五歲以前都住在台灣,對日本完全沒有絲毫概念。這樣的我,在遣返回到日本內地之後,即使我還只是個孩子,我仍然記得很清楚,我立刻就感受到了兩邊不同的國民個性。

如果你問我哪裡不同,我也沒辦法立刻回答你。不過我可以舉個例子,我們家一直到終戰前夕,都疏開到了「大直山」。這是在那時候發生的事。當時學校一直都休校,所以我常常一個人跑到附近的田地,以及山下的水池邊去繞繞,我把這稱作「探險」。

探險回家途中的某一天,我走在炎炎夏日之中,田埂附近有著幾間農家,我看到其中一戶在戶外擺出了桌子,正在吃午餐。

我猜我應該是露出了「好棒喔,看起來真是好吃」的表情吧。那戶人家中有一位老奶奶,對我招著手,要我跟他們一起吃飯。

其他的家人看著我,也都露出和藹的笑容。

「過來過來。」

我覺得很開心,坐上沒人坐的椅子,跟這家人一起吃了頓飯。我到現在還是忘不了,那天吃到的稀飯有多好吃。

而這樣的情景,在日本本土是絕對不可能看到的。

出聲邀請陌生的小朋友一起吃午餐,像這樣溫暖的人情,寬闊的心胸,我總覺得,我從台灣人身上感受到的這一切,就能說明台日不同的國民個性。

接下來我想說另一件事。今年(二○二四年)的一月,我在新冠疫情之後首度來台,這也是睽違五年之後,我與兒子兩人來到台灣。以往我也曾因小學同學會的關係回來台灣幾次,但像這次一樣,完全是私人行程的,還是第一遭。

我會來這一趟,是因為今年六十八歲的兒子,在去年年末時忽然提到「這次的新年假期,我來一趟台灣旅行好了」。

從很久以前我就常講:「你的爺爺在台灣工作過三十年,他在台北鬧區的一等地,蓋了一間小小的, 鋼筋水泥的家。雖然已經過了八十五年,但是那間房子到現在還沒被拆掉,仍然努力地屹立在大街的一角。你一定要親眼見過,這樣的話我想爺爺也會很高興吧。」

雖然我從很久以前就這樣一直跟他說,但是他身為醫師,年輕的時候就因為工作繁忙,或是優先去了其他想去的度假勝地什麼的,總是沒有機會踏上台灣的土地。

但是他也差不多快到了古稀之年,我猜他也想到了些什麼吧。

中山北路的一角,豪華飯店與絢爛小店林立之間,屋齡八十五年的我家,說來也是不輸人的鋼筋水泥建築。現在是間著名的烏龍麵店,穩穩地站在街邊一角。

那是我父親含辛茹苦了三十年,才總算蓋起來的家。

誰都不會想到,到了戰後,我們只能帶著一個背包,就這麼從這個家中,被趕了出去。而且還是放棄一切,得不到一絲一毫的補償,只能就這樣被遣返回日本本土。

遣返之後,我們一家又遭受了多少辛酸血淚!都是遠遠超乎我們所能想像的。

我父親從遣返那天開始,一直到他七十一歲過世,終究沒有機會再次踏上台灣的故土,結束了他充滿悔恨的生涯。

不過我真是沒想到,這棟在中山北路上的家,即使經過了八十五年的歲月,也沒有被拆毀,仍然留存在鬧街的路旁!即使周圍都蓋起了寬廣的豪華飯店以及漂亮的店鋪,只有我家,矮了別人一截,顯得格外引人注目。

對此,我們家族只有無盡的感謝。因為只要我們回到這裡,就能再次憶起亡父在台灣的幸福生活。

我兒子也是,屢屢說著:「這就是爺爺蓋的家呀!」。他露出感慨的表情,不停地輕撫著包了鋼筋的水泥圓柱。

這次的旅行,其實安排了稍微辛苦的行程。

我害怕這是最後一次的台灣之旅,覺得必須讓自己沒有任何後悔。這才做了這樣的安排。

在終戰前夕,從台灣朝著沖繩出擊的年輕特攻隊員們。聽說他們出擊的地點, 是包含花蓮在內的各地大小機場。而我聽說,唯獨在「宜蘭機場」周邊仍留有舊日本陸軍的機堡。我來過台灣好幾次,但至今卻一次也沒有去過「宜蘭機場」。

我想著這次一定得去一趟!我聯絡了長年活躍於台灣的作家片倉佳史先生,把我的想法告訴他。

「我來帶您去吧!」他相當高興地回答我,而且還說:

「中田女士,難得您來一趟台灣,要不要在這裡辦一場演講?作為『灣生』,我希望您可以將當時的生活百態,以及回憶介紹給現在的年輕人聽聽。」我很感謝他能這樣邀請我。

雖然事情決定的倉促,但不愧是長年在台灣活躍的片倉先生,他很熟練的安排好會場,並且聽眾滿到座無虛席。

而且他為了讓台灣的年輕人也能理解,也安排了中文的同步口譯。

更厲害的是,他為了讓我平常表演的倒轉唱歌也能現場演出,安排了相關設備。能夠在那場演講的後半,演唱〈雨夜花〉以及〈奇異恩典〉的倒轉唱歌,真是出乎我意料之外。

有一日天氣晴朗,我兒子說著「我想看看基隆的大海」,一個人跳上計程車就出門去了。看來他也很享受這段旅程。

真是讓人高興,我兒子似乎透過這次的旅行,完全愛上了台灣。看來在他心中已經開始計畫下一次的台灣旅行。

即使在回到日本之後,他也說:「這次的旅行我沒碰到什麼讓人不高興的事。台灣人都很親切,我在基隆時年輕的學子們也幫了我許多忙。」

他就是這麼說的。而且他好像對台灣料理的美味大吃一驚,看來他在這之後還是會踏上台灣這塊土地,這是一定的。

我父親蓋的家,目前是以好吃的「日式烏龍麵」為賣點的和風餐廳,到目前為止生意一直都很好。

不過屋齡總是過了八十五年,難敵歲月流逝。這間店已在今年春天結束營業。

在那之後,聽說這間房子將會大大地進行整修。

對我來說,雖然這會讓我感到有些寂寞,不過既然說是「整修」,就代表不會拆毀整棟建築物,房子還是能夠留下來。如果是這樣的話,是不是在這之後能由我的孫子以及曾孫口耳相傳,在未來的某一天來到這裡,說著這是我曾祖父蓋的家! 將這個房子當成心中的支柱呢?我衷心希望事情仍如我所願。

「十四歲的夏天」,那段日子是我無法忘懷的回憶。

到了今年,我已九十三歲,心中來來去去的,總是那段生活在台灣時,幸福洋溢的每一天。生活在豐富的大自然中,以及溫柔又寬厚的台灣人們帶來的交流。

受惠於台灣這樣的環境,養成了我面對小小困境不輕易服輸的個性,更讓我能夠長久維持著開朗的心態。

我並不覺得自己跟誰都能立刻打成一片的個性很特殊,但我總認為這樣的性格,都是因為生長在台灣,受到台灣開放的文化影響,才能自然而然地變成了這樣的個性。我堅信如此。

在台灣生活的十五年,我對自己經歷過的幸福日子,一切的一切都由衷感謝。

不,在那之前,我對於「能夠生在台灣」這件事,極度引以為傲。

我對於自己是「灣生」,感到極度的喜悅,以及自豪。

「感激不盡,長我育我的台灣。」

而我離開這樣的台灣,也已經八十年了……

現在的世界絕不能說是和平,地球上仍有許多地方爆發槍響,許多年幼的生命消逝。

在這樣的局勢中,我希望將來日本能夠與台灣攜手,竭盡全力,早日邁向一個任何人都能安心居住的世界。我仍會持續祈禱。

序

遠方傳來油蟬的鳴聲,我迎來了第八十次的夏天。

回溯著過往日子的遙遠記憶,現在我要開始寫一本書。

因為在離開這個世界之前,我無論如何都想要傳達一些事。

蔚藍的天空、潔白的積雨雲,以及炙熱的太陽。每到這個季節,我總是會不知

不覺地被拉回十四歲的少女時期。

那一年,昭和二十年(一九四五年)八月,日本戰敗,人們一臉茫然地站在化

為瓦礫的焦土前,無所適從。即使戰後已經過了六十五年,至今還記得當時樣子的人已是越來越少了。最後,這一切都將會消失在遙遠記憶的彼方,不論是哀傷還是憤怒,總有一日也將淡忘,不久之後都會從我們的眼前消散而去吧。

想到這裡,我感到十分焦躁,坐立難安。最讓我難以忍受的,是有些孩子甚至

不知道日本曾經歷過戰爭,過去許多年輕人為了保家衛國而犧牲寶貴的生命。這就是我現在無論如何都必須傳達給後人的事。

昭和六年(一九三一年),在台北出生、長大的我,終戰當下是台北市內某間

女校的二年級學生,也就是現在的國中二年級。我是個連作夢都深信日本軍必勝無疑,每天精神抖擻地從事義務勞動的「愛國少女」。

那時,我在因緣際會下到特攻隊員的宿舍遊玩,被他們當成妹妹一般疼愛著。

但那是出擊前一刻生命最後的日子,是他們與死亡相距不遠的日常。這對眼睜

睜地將這一切看在眼裡的十四歲少女而言,是多麼地殘忍,也是刻骨銘心的體驗。

直到昨天還開心地一起玩撲克牌的善良大哥哥們,某一天突然一個接一個失去蹤影。當時的恐懼和哀傷,即使活到八十歲了,也絲毫無法忘卻。

昭和二十年(一九四五年)四月,美軍開始沖繩登陸作戰。為了阻止美軍的行

動,日軍在沖繩西方的海面上展開激烈的戰鬥。每天都報導著特攻隊用自身進行攻擊的新聞,戰事緊迫愈發嚴峻。

當時,大家只知道特攻基地位於鹿兒島的鹿屋、知覽、加治木等地方,但都不

知道其實還有許多年輕人在台灣的基地出擊。

我手邊有一張團體照。這張老相片是他們在台灣中部東海岸一個名為「花蓮」

的機場,準備出擊的樣子。在這張發黃褪色的相片上,映著十九位年輕人相互搭著肩,似乎在唱著軍歌的模樣,他們張大嘴巴,露出無比開朗的笑容。

看起來平凡無奇,乍看之下讓人以為只是一群普通年輕人在喝酒聚會,實際上

卻是特攻隊出擊的前一晚,在離別酒席上所拍攝的相片。當中的六個人,在隔天五月二十日傍晚,飛越花蓮海出擊,然後消散在沖繩西邊的海面上。

隨著時間過去,後排的四個人也跟著出擊了。那是七月十九日的事,距離終戰已經不到一個月了。

這張相片的後排,有一位脖子披著毛巾、滿臉笑容站著的年輕人。其實,他就是我後來的丈夫——「中田輝雄」。如果終戰再晚個幾天,他當然也就不在這個世上了。

不過,倖存下來的人生卻承受著痛苦。他目送了最好的朋友,堅信自己之後也會同赴歸途,他是這麼跟朋友們約定好才道別的,沒想到突然而來的終戰,讓他倖存了下來。這是一股只能獨自苟延殘喘的罪惡感。這對一個二十歲出頭的年輕人而言,是無法用言語表達的心理創傷,這股辛酸就這樣伴隨終生。

丈夫出神地看著舊相簿裡的這張老相片時,那個垂頭喪氣的背影,至今仍烙印在我腦海中揮之不去。對他而言,這張相片是他唯一能夠緬懷過去與同伴們在一起的寶物,同時也是因倖存帶來苦惱的沉重枷鎖。

我陪伴丈夫四十八年,二○○○年五月,經歷短短半年多與病魔的搏鬥,在他七十四歲時便前往天國。他離世後,我在枕頭下找到一封遺書,上面寫著一首如同在描述自己一生的與世訣別歌。在這首歌的最後寫著:

翻越千山萬水,與戰友在空中相會,已過五十年。

雖然丈夫在戰爭結束後活了五十五年,但直到現在我才發覺,在他目送這麼多親友離開的那些時刻,其實就想與他們一起走了吧。這樣的心理重擔,正是他一生痛苦都無法消失的源頭。

雖然丈夫面臨死亡的逼近,但在畏懼死亡的同時,我確信他終於能放下心中的大石了。不過,即使同樣是倖存下來的特攻隊員,也有不少人在戰後就立刻切換心境,意志堅定地為了復興祖國而開始邁向嶄新的人生。

為什麼我的丈夫卻不斷地在責備倖存下來的自己呢?應該都是他太善良、太心軟的緣故……,我一直是這樣認為的。但事實上並不只有那樣。直到丈夫去世十年後,我最近才終於解開這個謎團。

那就是,在這張老相片裡的一位特攻隊員留下的遺書中,留有丈夫的名字,從這裡浮現出六十五年前的真相。其中隱藏了戰爭的殘酷,以及讓人感到不合理,令人痛心無情事實。

這張相片到底埋藏了多少悲哀、訴說著多少人的心情啊!

這已經不是用言語就能說得清楚的。

這是一位十四歲的少女在戰時遭遇的悲傷體驗。親身體驗生與死的交界,人的性命未免太過輕薄,每天都是這種可怕的日子。雖然只有短短不到兩個月的時間, 但對它的記憶卻是一生也無法消去。

也許我已經太老了,無法將所有事情講完。記憶也由不得我控制,只會越來越模糊。我也擔心在我剩餘的時間裡,能將遭遇到的各種事情記錄到什麼程度。

不過身為「昭和個位數」世代,有義務要將戰爭的慘狀親自傳達,讓後人知

道。如果我現在不留下在那些日子裡,年紀輕輕就消散隊員們的叫喚聲,還有誰能幫我向後人傳達呢?

身為最後的敘述者,用這樣的方式記錄下來,我確信這是丈夫的心願,他在黃

泉的彼岸支持著我做這件事。

如此悲劇不能再有第二次!而且也不能讓它淡忘!我是抱著這樣的心情寫下這

首獻給亡者的「安魂曲」。

重回「十四歲的夏天」

中田芳子

這次居然能夠有機會,將拙筆《芳子的十四歲夏天》翻譯成中文並重新出版,這是我做夢也沒有想過的好事。一想到這樣的好運能夠降臨在我身上,我真的找不到有什麼詞句能夠形容我心中的感謝。這就是我現在最真實的心情。

一開始我寫這本書,已經是距今十幾年前的事了。這是八十歲的我,以自傳般的筆吻,第一次寫下的書。

書中所寫的,是生於台灣的我,在台北市的城鎮間度過的幸福少女時代。以我到十五歲為止,無法忘懷的那段日子作為主要內容,再補上往後我所走過的人生旅途。

那場令人痛恨的戰爭,讓我原本應該安穩的幸福人生驟起巨變,奪走了原有的一切。

最讓我難過的是,因為「戰敗」的結果,我被迫離開成長的故鄉,只能毫無選

擇的捨棄一切,離開台灣。

台灣受惠於四季如春的氣候,有著美麗的自然風景,豐富的水果種類。不,對我來說,最讓我感到懷念的,是熱情開放的台灣人跟我們日本人的來往。

我在十五歲以前都住在台灣,對日本完全沒有絲毫概念。這樣的我,在遣返回到日本內地之後,即使我還只是個孩子,我仍然記得很清楚,我立刻就感受到了兩邊不同的國民個性。

如果你問我哪裡不同,我也沒辦法立刻回答你。不過我可以舉個例子,我們家一直到終戰前夕,都疏開到了「大直山」。這是在那時候發生的事。當時學校一直都休校,所以我常常一個人跑到附近的田地,以及山下的水池邊去繞繞,我把這稱作「探險」。

探險回家途中的某一天,我走在炎炎夏日之中,田埂附近有著幾間農家,我看到其中一戶在戶外擺出了桌子,正在吃午餐。

我猜我應該是露出了「好棒喔,看起來真是好吃」的表情吧。那戶人家中有一位老奶奶,對我招著手,要我跟他們一起吃飯。

其他的家人看著我,也都露出和藹的笑容。

「過來過來。」

我覺得很開心,坐上沒人坐的椅子,跟這家人一起吃了頓飯。我到現在還是忘不了,那天吃到的稀飯有多好吃。

而這樣的情景,在日本本土是絕對不可能看到的。

出聲邀請陌生的小朋友一起吃午餐,像這樣溫暖的人情,寬闊的心胸,我總覺得,我從台灣人身上感受到的這一切,就能說明台日不同的國民個性。

接下來我想說另一件事。今年(二○二四年)的一月,我在新冠疫情之後首度來台,這也是睽違五年之後,我與兒子兩人來到台灣。以往我也曾因小學同學會的關係回來台灣幾次,但像這次一樣,完全是私人行程的,還是第一遭。

我會來這一趟,是因為今年六十八歲的兒子,在去年年末時忽然提到「這次的新年假期,我來一趟台灣旅行好了」。

從很久以前我就常講:「你的爺爺在台灣工作過三十年,他在台北鬧區的一等地,蓋了一間小小的, 鋼筋水泥的家。雖然已經過了八十五年,但是那間房子到現在還沒被拆掉,仍然努力地屹立在大街的一角。你一定要親眼見過,這樣的話我想爺爺也會很高興吧。」

雖然我從很久以前就這樣一直跟他說,但是他身為醫師,年輕的時候就因為工作繁忙,或是優先去了其他想去的度假勝地什麼的,總是沒有機會踏上台灣的土地。

但是他也差不多快到了古稀之年,我猜他也想到了些什麼吧。

中山北路的一角,豪華飯店與絢爛小店林立之間,屋齡八十五年的我家,說來也是不輸人的鋼筋水泥建築。現在是間著名的烏龍麵店,穩穩地站在街邊一角。

那是我父親含辛茹苦了三十年,才總算蓋起來的家。

誰都不會想到,到了戰後,我們只能帶著一個背包,就這麼從這個家中,被趕了出去。而且還是放棄一切,得不到一絲一毫的補償,只能就這樣被遣返回日本本土。

遣返之後,我們一家又遭受了多少辛酸血淚!都是遠遠超乎我們所能想像的。

我父親從遣返那天開始,一直到他七十一歲過世,終究沒有機會再次踏上台灣的故土,結束了他充滿悔恨的生涯。

不過我真是沒想到,這棟在中山北路上的家,即使經過了八十五年的歲月,也沒有被拆毀,仍然留存在鬧街的路旁!即使周圍都蓋起了寬廣的豪華飯店以及漂亮的店鋪,只有我家,矮了別人一截,顯得格外引人注目。

對此,我們家族只有無盡的感謝。因為只要我們回到這裡,就能再次憶起亡父在台灣的幸福生活。

我兒子也是,屢屢說著:「這就是爺爺蓋的家呀!」。他露出感慨的表情,不停地輕撫著包了鋼筋的水泥圓柱。

這次的旅行,其實安排了稍微辛苦的行程。

我害怕這是最後一次的台灣之旅,覺得必須讓自己沒有任何後悔。這才做了這樣的安排。

在終戰前夕,從台灣朝著沖繩出擊的年輕特攻隊員們。聽說他們出擊的地點, 是包含花蓮在內的各地大小機場。而我聽說,唯獨在「宜蘭機場」周邊仍留有舊日本陸軍的機堡。我來過台灣好幾次,但至今卻一次也沒有去過「宜蘭機場」。

我想著這次一定得去一趟!我聯絡了長年活躍於台灣的作家片倉佳史先生,把我的想法告訴他。

「我來帶您去吧!」他相當高興地回答我,而且還說:

「中田女士,難得您來一趟台灣,要不要在這裡辦一場演講?作為『灣生』,我希望您可以將當時的生活百態,以及回憶介紹給現在的年輕人聽聽。」我很感謝他能這樣邀請我。

雖然事情決定的倉促,但不愧是長年在台灣活躍的片倉先生,他很熟練的安排好會場,並且聽眾滿到座無虛席。

而且他為了讓台灣的年輕人也能理解,也安排了中文的同步口譯。

更厲害的是,他為了讓我平常表演的倒轉唱歌也能現場演出,安排了相關設備。能夠在那場演講的後半,演唱〈雨夜花〉以及〈奇異恩典〉的倒轉唱歌,真是出乎我意料之外。

有一日天氣晴朗,我兒子說著「我想看看基隆的大海」,一個人跳上計程車就出門去了。看來他也很享受這段旅程。

真是讓人高興,我兒子似乎透過這次的旅行,完全愛上了台灣。看來在他心中已經開始計畫下一次的台灣旅行。

即使在回到日本之後,他也說:「這次的旅行我沒碰到什麼讓人不高興的事。台灣人都很親切,我在基隆時年輕的學子們也幫了我許多忙。」

他就是這麼說的。而且他好像對台灣料理的美味大吃一驚,看來他在這之後還是會踏上台灣這塊土地,這是一定的。

我父親蓋的家,目前是以好吃的「日式烏龍麵」為賣點的和風餐廳,到目前為止生意一直都很好。

不過屋齡總是過了八十五年,難敵歲月流逝。這間店已在今年春天結束營業。

在那之後,聽說這間房子將會大大地進行整修。

對我來說,雖然這會讓我感到有些寂寞,不過既然說是「整修」,就代表不會拆毀整棟建築物,房子還是能夠留下來。如果是這樣的話,是不是在這之後能由我的孫子以及曾孫口耳相傳,在未來的某一天來到這裡,說著這是我曾祖父蓋的家! 將這個房子當成心中的支柱呢?我衷心希望事情仍如我所願。

「十四歲的夏天」,那段日子是我無法忘懷的回憶。

到了今年,我已九十三歲,心中來來去去的,總是那段生活在台灣時,幸福洋溢的每一天。生活在豐富的大自然中,以及溫柔又寬厚的台灣人們帶來的交流。

受惠於台灣這樣的環境,養成了我面對小小困境不輕易服輸的個性,更讓我能夠長久維持著開朗的心態。

我並不覺得自己跟誰都能立刻打成一片的個性很特殊,但我總認為這樣的性格,都是因為生長在台灣,受到台灣開放的文化影響,才能自然而然地變成了這樣的個性。我堅信如此。

在台灣生活的十五年,我對自己經歷過的幸福日子,一切的一切都由衷感謝。

不,在那之前,我對於「能夠生在台灣」這件事,極度引以為傲。

我對於自己是「灣生」,感到極度的喜悅,以及自豪。

「感激不盡,長我育我的台灣。」

而我離開這樣的台灣,也已經八十年了……

現在的世界絕不能說是和平,地球上仍有許多地方爆發槍響,許多年幼的生命消逝。

在這樣的局勢中,我希望將來日本能夠與台灣攜手,竭盡全力,早日邁向一個任何人都能安心居住的世界。我仍會持續祈禱。

序

遠方傳來油蟬的鳴聲,我迎來了第八十次的夏天。

回溯著過往日子的遙遠記憶,現在我要開始寫一本書。

因為在離開這個世界之前,我無論如何都想要傳達一些事。

蔚藍的天空、潔白的積雨雲,以及炙熱的太陽。每到這個季節,我總是會不知

不覺地被拉回十四歲的少女時期。

那一年,昭和二十年(一九四五年)八月,日本戰敗,人們一臉茫然地站在化

為瓦礫的焦土前,無所適從。即使戰後已經過了六十五年,至今還記得當時樣子的人已是越來越少了。最後,這一切都將會消失在遙遠記憶的彼方,不論是哀傷還是憤怒,總有一日也將淡忘,不久之後都會從我們的眼前消散而去吧。

想到這裡,我感到十分焦躁,坐立難安。最讓我難以忍受的,是有些孩子甚至

不知道日本曾經歷過戰爭,過去許多年輕人為了保家衛國而犧牲寶貴的生命。這就是我現在無論如何都必須傳達給後人的事。

昭和六年(一九三一年),在台北出生、長大的我,終戰當下是台北市內某間

女校的二年級學生,也就是現在的國中二年級。我是個連作夢都深信日本軍必勝無疑,每天精神抖擻地從事義務勞動的「愛國少女」。

那時,我在因緣際會下到特攻隊員的宿舍遊玩,被他們當成妹妹一般疼愛著。

但那是出擊前一刻生命最後的日子,是他們與死亡相距不遠的日常。這對眼睜

睜地將這一切看在眼裡的十四歲少女而言,是多麼地殘忍,也是刻骨銘心的體驗。

直到昨天還開心地一起玩撲克牌的善良大哥哥們,某一天突然一個接一個失去蹤影。當時的恐懼和哀傷,即使活到八十歲了,也絲毫無法忘卻。

昭和二十年(一九四五年)四月,美軍開始沖繩登陸作戰。為了阻止美軍的行

動,日軍在沖繩西方的海面上展開激烈的戰鬥。每天都報導著特攻隊用自身進行攻擊的新聞,戰事緊迫愈發嚴峻。

當時,大家只知道特攻基地位於鹿兒島的鹿屋、知覽、加治木等地方,但都不

知道其實還有許多年輕人在台灣的基地出擊。

我手邊有一張團體照。這張老相片是他們在台灣中部東海岸一個名為「花蓮」

的機場,準備出擊的樣子。在這張發黃褪色的相片上,映著十九位年輕人相互搭著肩,似乎在唱著軍歌的模樣,他們張大嘴巴,露出無比開朗的笑容。

看起來平凡無奇,乍看之下讓人以為只是一群普通年輕人在喝酒聚會,實際上

卻是特攻隊出擊的前一晚,在離別酒席上所拍攝的相片。當中的六個人,在隔天五月二十日傍晚,飛越花蓮海出擊,然後消散在沖繩西邊的海面上。

隨著時間過去,後排的四個人也跟著出擊了。那是七月十九日的事,距離終戰已經不到一個月了。

這張相片的後排,有一位脖子披著毛巾、滿臉笑容站著的年輕人。其實,他就是我後來的丈夫——「中田輝雄」。如果終戰再晚個幾天,他當然也就不在這個世上了。

不過,倖存下來的人生卻承受著痛苦。他目送了最好的朋友,堅信自己之後也會同赴歸途,他是這麼跟朋友們約定好才道別的,沒想到突然而來的終戰,讓他倖存了下來。這是一股只能獨自苟延殘喘的罪惡感。這對一個二十歲出頭的年輕人而言,是無法用言語表達的心理創傷,這股辛酸就這樣伴隨終生。

丈夫出神地看著舊相簿裡的這張老相片時,那個垂頭喪氣的背影,至今仍烙印在我腦海中揮之不去。對他而言,這張相片是他唯一能夠緬懷過去與同伴們在一起的寶物,同時也是因倖存帶來苦惱的沉重枷鎖。

我陪伴丈夫四十八年,二○○○年五月,經歷短短半年多與病魔的搏鬥,在他七十四歲時便前往天國。他離世後,我在枕頭下找到一封遺書,上面寫著一首如同在描述自己一生的與世訣別歌。在這首歌的最後寫著:

翻越千山萬水,與戰友在空中相會,已過五十年。

雖然丈夫在戰爭結束後活了五十五年,但直到現在我才發覺,在他目送這麼多親友離開的那些時刻,其實就想與他們一起走了吧。這樣的心理重擔,正是他一生痛苦都無法消失的源頭。

雖然丈夫面臨死亡的逼近,但在畏懼死亡的同時,我確信他終於能放下心中的大石了。不過,即使同樣是倖存下來的特攻隊員,也有不少人在戰後就立刻切換心境,意志堅定地為了復興祖國而開始邁向嶄新的人生。

為什麼我的丈夫卻不斷地在責備倖存下來的自己呢?應該都是他太善良、太心軟的緣故……,我一直是這樣認為的。但事實上並不只有那樣。直到丈夫去世十年後,我最近才終於解開這個謎團。

那就是,在這張老相片裡的一位特攻隊員留下的遺書中,留有丈夫的名字,從這裡浮現出六十五年前的真相。其中隱藏了戰爭的殘酷,以及讓人感到不合理,令人痛心無情事實。

這張相片到底埋藏了多少悲哀、訴說著多少人的心情啊!

這已經不是用言語就能說得清楚的。

這是一位十四歲的少女在戰時遭遇的悲傷體驗。親身體驗生與死的交界,人的性命未免太過輕薄,每天都是這種可怕的日子。雖然只有短短不到兩個月的時間, 但對它的記憶卻是一生也無法消去。

也許我已經太老了,無法將所有事情講完。記憶也由不得我控制,只會越來越模糊。我也擔心在我剩餘的時間裡,能將遭遇到的各種事情記錄到什麼程度。

不過身為「昭和個位數」世代,有義務要將戰爭的慘狀親自傳達,讓後人知

道。如果我現在不留下在那些日子裡,年紀輕輕就消散隊員們的叫喚聲,還有誰能幫我向後人傳達呢?

身為最後的敘述者,用這樣的方式記錄下來,我確信這是丈夫的心願,他在黃

泉的彼岸支持著我做這件事。

如此悲劇不能再有第二次!而且也不能讓它淡忘!我是抱著這樣的心情寫下這

首獻給亡者的「安魂曲」。