第七章 十七分鐘內做好晚餐

每次傅培梅走過那條可以俯瞰工廠作業區的玻璃走廊時,她都會放慢腳步,偷偷看著那些閃亮的機械在組裝線上精確地運作。那是一九七九年,傅培梅受日本山森(ヤマモリ)食品公司之邀擔任顧問,協助改良他們開發的中式即食料理包,因為這一線的產品上市後反應不佳。山森的創辦人三林專太郎在十九世紀末以釀造醬油起家,並於一九六九年設立了日本第一座即食料理包高溫殺菌設施,可將預煮食品封入軟式鋁箔袋中,只需放入滾水中加熱,打開即可享用。傅培梅對這條生產線的高效率著迷不已。整條線分成相連的六條「長龍」。食物先在巨大的鍋爐中煮熟,再經由管線吸入、按精準分量注入袋中,最後封口、殺菌,全程都不需要人類的雙手介入。「動作之規律準確,嘆為觀止,擁合了這許多項特性設計的先進機器,我在當年確是第一次看到。」傅培梅回憶。

如果說工廠作業區的生產線完美展現了精準、衛生、自動化的效率,那傅培梅實際參與食品開發的小型研究室,則是截然不同的景象。每張工作桌都擠了兩位研究人員,房間中央放著一口冒著蒸氣的老舊殺菌大鍋,還不時發出刺耳的哨音。室內沒有空調,悶熱得令人窒息。傅培梅的工作,是以傳統方式烹調中式料理,必須決定每一種食材、調味料與化學成分的精確用量。「以往我寫食譜調味料都是用量匙計算分量,到了研究室改成用公克為單位……分量量得要十分精準。」研究團隊面臨的主要難題是:殺菌過程會對食物本身的外觀、口感和味道造成負面影響。「色澤退去,彈性消失,黏稠度減少,葉綠素破壞殆盡,變黃、變黑。」許多用澱粉勾芡的東西加工後會回復成液態,變得湯湯水水。此外,由於這類食品是以室溫保存,放久了氣味和味道也會變。為了解決這些問題,研究團隊在必須進行殺菌處理的種種技術限制下反覆試驗,絞盡腦汁,「舌尖也早已試得麻木,」傅培梅寫道。

傅培梅雖然是因為在臺灣電視臺教授家常菜、享有「家庭料理宗師」美譽而打響知名度,但在她自己看來,參與即食食品的開發和這個身分並不矛盾。她一向熱中於掌握最新的食品科技動態,對任何新鮮事物都充滿求知欲。她樂於在實驗室中迎接各種挑戰,也不畏繁瑣的試驗過程,為了改良一道料理可以一次次地嘗試。更何況,擔任食品顧問也能帶來額外的收入,何樂而不為?傅培梅認為,冷凍食品與即食料理包,只不過是中國人長久以來為了保存食物所做努力的最新演變。這項傳統在過去千百年來已出現過各種不同形式。「從原始古老的風乾、煙燻、鹽漬、油泡、醬醃等等之方法……到了近代發明了用金屬罐或玻璃瓶裝少量體積經高溫殺菌後,延長了保存時間,在二十世紀後期對於熱食的東西,我們開始用軟性的鋁箔袋去替代罐裝食品。」此外,還有其他更新的保存技術可以用於不需要加熱的食品,例如真空包裝,或以氮氣等惰性氣體排除氧氣。

在她職業生涯的後期,傅培梅與多家食品工業公司、速食連鎖餐廳、食品業機構,以及一家商業航空公司,多次合作,展現了她對中華料理一貫的前瞻思維。傅培梅並不是真的想用即食加工食品或餐廳料理來完全取代家庭烹飪,但對於現代女性生活與中華料理之間的平衡,她的態度相當務實。例如,即食料理包既簡單又方便,當她在一九七〇年代訪問日本期間初次聽說料理包這種東西時,她就想:「如果將好吃但費時的中國菜也如此做好,可省卻不少家庭主婦備餐的麻煩。」

二十年後,隨著加工食品蓬勃發展、外食選項大幅增加,在家從頭到尾自己做飯的需求也急劇下降。在一九九二年的一場訪談中,傅培梅提到她的烹飪課要繼續開下去有多困難,因為有興趣報名的女性愈來愈少。到最後,她甚至開始教授可以預先準備、下班後快速加熱的料理。「這就是社會現在的需要啊,」她嘆道。「現代女性又要當主婦又要上班,太忙了,哪還有餘力去培養對繁複耗時的中華料理的興趣?再說,做飯的油煙會破壞居家生活環境。現在很多年輕人甚至不在家裡開伙了。」她說。

戰後幾十年間,加工食品與新的廚房科技徹底改變了臺灣女性採買和烹飪的方式,就和在美國一樣。各式各樣的罐頭食品、冷凍食品、瓶裝醬料和料理包源源不絕地流入市場,只要去一趟新建的超市就可以全部買齊,因此所謂的「在家做飯」有時就只是打開罐頭、放入鍋中加熱而已。有了附冷凍庫的冰箱,忙碌的主婦就不必再天天上市場買菜,可以一次購足好幾天所需的肉類和蔬菜,甚至是幾週、幾個月。瓦斯爐也提供了一種更安全、潔淨、便利的加熱方式,取代了以木柴、木炭或煤球為燃料,操作起來既髒亂又低效的陶製爐灶。到了一九七〇年代末,微波爐問世,又比瓦斯爐更快速、乾淨,烹調時也不會產生油煙。這些由臺灣蓬勃發展的食品加工業和家電製造業推出的產品,無一不以「節省時間」、「減輕主婦負擔」為宣傳訴求。然而,傅培梅投入各種食品顧問工作,究竟是加速了家庭料理的式微,抑或只是順應了食品工業化這股不可逆轉的社會趨勢?戴著髮網、穿著實驗袍的傅培梅,是否也在無意中讓昔日手握菜刀和炒鍋的自己丟了工作?

***

其實傅培梅在事業發展早期,就已意識到下廚需要的是快速與簡便。她刻意設出適合忙碌現代生活的食譜。《培梅食譜》第一冊著重於中國各地代表性菜餚在她心目中的「傳統」呈現方式,但她後來的食譜就更注重年輕主婦的需求─菜式新穎、容易上手、分量較小,且依照主要食材或基本烹調方式分類。傅培梅在《電視食譜》第三冊(一九七〇年)的自序中說明,書中收錄的菜餚多採用煎、炒、煮、炸等快速烹調法,而不是「較為細膩精緻」的慢火技術,例如燉或煨。「吾人已再無上一代人往往為煨燉一盅銀耳而守候終日之閑。」盛傳銀耳湯(銀耳、蓮子、紅棗、枸杞加上冰糖熬煮)是楊貴妃(719–756)最愛的甜湯,可養顏美容。但對現代女性來說,這種耗費數小時熬煮的閒情,是一種奢侈。

傅培梅十分清楚職場女性所面臨的額外時間壓力,因為她們必須兼顧事業和家庭管理。她對她們的困境感同身受。雖然她白天都在教室或電視臺教導其他女性如何烹調美味的中式菜肴,但做飯給自己的家人吃卻是另外一回事。一九七一年有記者在一篇傅培梅的專訪中這樣寫道:「傅培梅則因為她全付精力放在烹飪上,而無暇照料家庭和孩子,誰都不會想到,她家裡的餐桌上擺的經常是些最簡單、最隨便的家常小菜。」文章還引述了傅培梅的話:「還好我的公婆並不注重『吃』的藝術。」該篇報導題為〈傅培梅女士和速成中國菜〉,傅培梅坦言,雖然吃上一頓精心準備的中國菜確實是一種享受,但「過分講究、烹調費時的中國菜,在一切要求速度的現階段來說,卻是落伍了」。她曾想像有朝一日,一家人到郊外野餐時,可以「帶著一份經過特別處理的塑膠盒裝速成餐點」。等到大家肚子餓得咕嚕作響、準備開動時,媽媽只要「即刻取出速成餐,以最簡單、快速的加熱過程後,一家就可圍坐一起享受一段香噴噴的快樂時光」(至於如何加熱,傅並未說明)。

你可以說,傅培梅想像中那種簡便又快速的中國菜在十年後確實成真了,而那正是她最成功的一次產業合作成果:與統一企業聯手推出的泡麵「滿漢大餐」。統一企業是個龐大的食品集團,總部位於臺南。之所以取名「滿漢大餐」,是為了讓人聯想到清朝時,滿族統治者與漢族官員同桌共饗的那種帝王級盛宴,暗示這款泡麵是「豪華升級版」,除了麵條、湯粉與調味油包之外,還附上一包加工肉塊。泡麵是一九五八年由安藤百福(原名吳百福,1910–2007)在日本發明的,他是個於日治時期出生在臺灣的臺灣人,年輕時移居日本,後來創立了日清食品公司。而一九六七年成立的統一企業則在一九七〇年推出臺灣的第一款本土泡麵。

統一企業的高層主管於一九八二年邀請傅培梅擔任顧問,協助開發新的中式食品。由於她曾與日本的山森公司合作,熟悉高溫殺菌與包裝流程,因此非常適合這個工作。她每個月都會前往臺南,到統一企業的小型實驗室,實驗室裡配備了那些她早已熟悉的工具:一個大型烤箱、一個發酵箱、一個爐子、大小冰箱、大小攪拌機、一臺包裝機,以及好幾櫃子的調味料與量具。她在抵達現場之前從來都不知道當天的任務會是什麼,因此每次工作都像「上戰場」。「遇到不常做的主題,手邊又沒有參考資料時,往往得絞盡腦汁去想去創造。」

一開始的六個月裡,傅培梅參與開發了二十種不同口味的泡麵調味包。和當年山森公司的產品一樣,最大的挑戰是要讓成品維持適當的稠度與口感,因為食物經過高溫殺菌後,往往會變得糊糊爛爛或湯湯水水。團隊嘗試使用不同部位的牛肉,最後發現較多筋的部位更耐煮,吃起來也更有嚼勁,還有助固定瘦肉,避免肉塊煮散。其他配料也經過同樣嚴格的測試,包括要切多大塊、調味料的理想用量,以及最佳烹調順序。在開發出來的二十種口味中,研究團隊挑選了六種,提交給公司各部門主管進行評估,以盲測的方式試吃。他們的評價包含了文字敘述與數字給分。評審會寫下他們看到、聞到、嘗到了什麼,再給每項特質分別打分數。他們先在暗室中品嘗,只專注於味覺的判斷,之後再移到明亮的房間,對產品的外觀、色澤和整體滿意度進行檢視。接著這些口味又進入新一輪的測試與改良,直到每個細節都達到令人滿意的標準。

滿漢大餐系列泡麵於一九八三年在臺灣首次上市,結果大獲成功,第一年的銷售額就達到三百萬美元。它共有六種口味,其中以珍味牛肉麵、東坡珍肉麵和筍干排骨麵這三款最暢銷。整個系列主打奢華享受,並因附有一包真材實料的肉塊,而被視為泡麵的「第二代升級版」,因為先前的泡麵都只有調味粉包。據傅培梅說,「珍味牛肉麵」賣得出乎意料地好,統一企業還因此不得不從日本緊急訂購一套自動化生產線來應付需求。(在設備升級前,這些醬包全是由工廠人員手工烹煮與包裝。)最早的包裝上還印有傅培梅的照片,標榜產品是由她「親自指導調配」,旁邊則是一碗熱騰騰的麵。(不過有些糟糕的是,產品的英文名稱竟翻成「President Imperial Big Meal」,聽起來反倒比較像那種會讓人消化不良的東西。)

灣區的美食作家蔡光裕(Luke Tsai)還清楚記得,一九九〇年代他們家造訪臺灣時,全家人總是很期待吃他們所謂的「傅培梅牛肉麵」。「我們家只買那個牌子,」他說。就是因為有那包肉塊,這款泡麵才顯得比其他品牌高級,至於麵本身,「其實並不特別」。此外,這款泡麵的口味也很重。「它還有一小包橘紅色的辣油,這就是它好吃的原因,」他說。蔡光裕還記得每次回美國時,「我們都會偷偷帶一些上飛機,因為裡面有真正的肉塊包。」如今「滿漢大餐」的包裝上已經不再有傅培梅的肖像,但因為真材實料的肉塊包還在,這系列泡麵依然是統一企業在臺灣泡麵市場上維持領先的主力。

傅培梅在工業食品開發上的失敗其實和她的成功一樣有意義。她曾在多家冷凍食品公司擔任顧問,不斷努力說服臺灣消費者冷凍食品不僅方便,營養與風味也不輸新鮮食材。像濃縮柳橙汁、魚條和火雞電視餐等冷凍食品自一九五〇年代起就廣受美國主婦歡迎,但這類產品於一九七〇年代進入臺灣市場時,臺灣主婦卻不大買單。在一九七八年《家庭月刊》的一篇美食專欄中,傅培梅大力讚揚冷凍食品的優點。「一提起冷凍食品,很多人可能會嗤之以鼻,認為它不但不好吃而且沒有營養。事實上,不好吃是因為對冷凍食品的解凍和烹調方法不得當的關係。」傅培梅在文中分享了幾道食譜,包括(冷凍)芥藍菜炒魚片、(冷凍)豌豆紅蘿蔔素什錦沙拉、乾煸(冷凍)四季豆、(冷凍)菠菜翡翠飯,以及(冷凍)花菜炒牛肉等。

儘管有傅培梅背書,但冷凍食品在臺灣國內市場還是多年都未能獲得普遍接受。《臺灣評論》(Taiwan Review)一九九二年的一篇報導指出,當時的臺灣每人每年平均冷凍食品消費量只有六公斤,遠低於美國的五十一公斤與日本的十一公斤。記者總結:「很多人覺得,這些冷凍食品不管多好吃,都還是缺少現煮家常菜的味道。」這樣的看法或許可以解釋,傅培梅在一九九〇年代參與開發的日商味之素冷凍中華料理系列為何會失敗。她先以傳統方式烹製了十五道調味複雜而獨特的中式佳餚供味之素的高層試吃,再從中挑出四道投入商品化:魚香肉絲、咕咾肉、辣子雞丁和紅燒牛肉。但即使投入大量資源進行研究開發,味之素的這幾款冷凍中華料理始終未能在臺灣市場打開銷路:銷售量連續下滑三年之後,味之素決定讓工廠轉而為日本市場生產冷凍日式煎餃。

(下略)

每次傅培梅走過那條可以俯瞰工廠作業區的玻璃走廊時,她都會放慢腳步,偷偷看著那些閃亮的機械在組裝線上精確地運作。那是一九七九年,傅培梅受日本山森(ヤマモリ)食品公司之邀擔任顧問,協助改良他們開發的中式即食料理包,因為這一線的產品上市後反應不佳。山森的創辦人三林專太郎在十九世紀末以釀造醬油起家,並於一九六九年設立了日本第一座即食料理包高溫殺菌設施,可將預煮食品封入軟式鋁箔袋中,只需放入滾水中加熱,打開即可享用。傅培梅對這條生產線的高效率著迷不已。整條線分成相連的六條「長龍」。食物先在巨大的鍋爐中煮熟,再經由管線吸入、按精準分量注入袋中,最後封口、殺菌,全程都不需要人類的雙手介入。「動作之規律準確,嘆為觀止,擁合了這許多項特性設計的先進機器,我在當年確是第一次看到。」傅培梅回憶。

如果說工廠作業區的生產線完美展現了精準、衛生、自動化的效率,那傅培梅實際參與食品開發的小型研究室,則是截然不同的景象。每張工作桌都擠了兩位研究人員,房間中央放著一口冒著蒸氣的老舊殺菌大鍋,還不時發出刺耳的哨音。室內沒有空調,悶熱得令人窒息。傅培梅的工作,是以傳統方式烹調中式料理,必須決定每一種食材、調味料與化學成分的精確用量。「以往我寫食譜調味料都是用量匙計算分量,到了研究室改成用公克為單位……分量量得要十分精準。」研究團隊面臨的主要難題是:殺菌過程會對食物本身的外觀、口感和味道造成負面影響。「色澤退去,彈性消失,黏稠度減少,葉綠素破壞殆盡,變黃、變黑。」許多用澱粉勾芡的東西加工後會回復成液態,變得湯湯水水。此外,由於這類食品是以室溫保存,放久了氣味和味道也會變。為了解決這些問題,研究團隊在必須進行殺菌處理的種種技術限制下反覆試驗,絞盡腦汁,「舌尖也早已試得麻木,」傅培梅寫道。

傅培梅雖然是因為在臺灣電視臺教授家常菜、享有「家庭料理宗師」美譽而打響知名度,但在她自己看來,參與即食食品的開發和這個身分並不矛盾。她一向熱中於掌握最新的食品科技動態,對任何新鮮事物都充滿求知欲。她樂於在實驗室中迎接各種挑戰,也不畏繁瑣的試驗過程,為了改良一道料理可以一次次地嘗試。更何況,擔任食品顧問也能帶來額外的收入,何樂而不為?傅培梅認為,冷凍食品與即食料理包,只不過是中國人長久以來為了保存食物所做努力的最新演變。這項傳統在過去千百年來已出現過各種不同形式。「從原始古老的風乾、煙燻、鹽漬、油泡、醬醃等等之方法……到了近代發明了用金屬罐或玻璃瓶裝少量體積經高溫殺菌後,延長了保存時間,在二十世紀後期對於熱食的東西,我們開始用軟性的鋁箔袋去替代罐裝食品。」此外,還有其他更新的保存技術可以用於不需要加熱的食品,例如真空包裝,或以氮氣等惰性氣體排除氧氣。

在她職業生涯的後期,傅培梅與多家食品工業公司、速食連鎖餐廳、食品業機構,以及一家商業航空公司,多次合作,展現了她對中華料理一貫的前瞻思維。傅培梅並不是真的想用即食加工食品或餐廳料理來完全取代家庭烹飪,但對於現代女性生活與中華料理之間的平衡,她的態度相當務實。例如,即食料理包既簡單又方便,當她在一九七〇年代訪問日本期間初次聽說料理包這種東西時,她就想:「如果將好吃但費時的中國菜也如此做好,可省卻不少家庭主婦備餐的麻煩。」

二十年後,隨著加工食品蓬勃發展、外食選項大幅增加,在家從頭到尾自己做飯的需求也急劇下降。在一九九二年的一場訪談中,傅培梅提到她的烹飪課要繼續開下去有多困難,因為有興趣報名的女性愈來愈少。到最後,她甚至開始教授可以預先準備、下班後快速加熱的料理。「這就是社會現在的需要啊,」她嘆道。「現代女性又要當主婦又要上班,太忙了,哪還有餘力去培養對繁複耗時的中華料理的興趣?再說,做飯的油煙會破壞居家生活環境。現在很多年輕人甚至不在家裡開伙了。」她說。

戰後幾十年間,加工食品與新的廚房科技徹底改變了臺灣女性採買和烹飪的方式,就和在美國一樣。各式各樣的罐頭食品、冷凍食品、瓶裝醬料和料理包源源不絕地流入市場,只要去一趟新建的超市就可以全部買齊,因此所謂的「在家做飯」有時就只是打開罐頭、放入鍋中加熱而已。有了附冷凍庫的冰箱,忙碌的主婦就不必再天天上市場買菜,可以一次購足好幾天所需的肉類和蔬菜,甚至是幾週、幾個月。瓦斯爐也提供了一種更安全、潔淨、便利的加熱方式,取代了以木柴、木炭或煤球為燃料,操作起來既髒亂又低效的陶製爐灶。到了一九七〇年代末,微波爐問世,又比瓦斯爐更快速、乾淨,烹調時也不會產生油煙。這些由臺灣蓬勃發展的食品加工業和家電製造業推出的產品,無一不以「節省時間」、「減輕主婦負擔」為宣傳訴求。然而,傅培梅投入各種食品顧問工作,究竟是加速了家庭料理的式微,抑或只是順應了食品工業化這股不可逆轉的社會趨勢?戴著髮網、穿著實驗袍的傅培梅,是否也在無意中讓昔日手握菜刀和炒鍋的自己丟了工作?

***

其實傅培梅在事業發展早期,就已意識到下廚需要的是快速與簡便。她刻意設出適合忙碌現代生活的食譜。《培梅食譜》第一冊著重於中國各地代表性菜餚在她心目中的「傳統」呈現方式,但她後來的食譜就更注重年輕主婦的需求─菜式新穎、容易上手、分量較小,且依照主要食材或基本烹調方式分類。傅培梅在《電視食譜》第三冊(一九七〇年)的自序中說明,書中收錄的菜餚多採用煎、炒、煮、炸等快速烹調法,而不是「較為細膩精緻」的慢火技術,例如燉或煨。「吾人已再無上一代人往往為煨燉一盅銀耳而守候終日之閑。」盛傳銀耳湯(銀耳、蓮子、紅棗、枸杞加上冰糖熬煮)是楊貴妃(719–756)最愛的甜湯,可養顏美容。但對現代女性來說,這種耗費數小時熬煮的閒情,是一種奢侈。

傅培梅十分清楚職場女性所面臨的額外時間壓力,因為她們必須兼顧事業和家庭管理。她對她們的困境感同身受。雖然她白天都在教室或電視臺教導其他女性如何烹調美味的中式菜肴,但做飯給自己的家人吃卻是另外一回事。一九七一年有記者在一篇傅培梅的專訪中這樣寫道:「傅培梅則因為她全付精力放在烹飪上,而無暇照料家庭和孩子,誰都不會想到,她家裡的餐桌上擺的經常是些最簡單、最隨便的家常小菜。」文章還引述了傅培梅的話:「還好我的公婆並不注重『吃』的藝術。」該篇報導題為〈傅培梅女士和速成中國菜〉,傅培梅坦言,雖然吃上一頓精心準備的中國菜確實是一種享受,但「過分講究、烹調費時的中國菜,在一切要求速度的現階段來說,卻是落伍了」。她曾想像有朝一日,一家人到郊外野餐時,可以「帶著一份經過特別處理的塑膠盒裝速成餐點」。等到大家肚子餓得咕嚕作響、準備開動時,媽媽只要「即刻取出速成餐,以最簡單、快速的加熱過程後,一家就可圍坐一起享受一段香噴噴的快樂時光」(至於如何加熱,傅並未說明)。

你可以說,傅培梅想像中那種簡便又快速的中國菜在十年後確實成真了,而那正是她最成功的一次產業合作成果:與統一企業聯手推出的泡麵「滿漢大餐」。統一企業是個龐大的食品集團,總部位於臺南。之所以取名「滿漢大餐」,是為了讓人聯想到清朝時,滿族統治者與漢族官員同桌共饗的那種帝王級盛宴,暗示這款泡麵是「豪華升級版」,除了麵條、湯粉與調味油包之外,還附上一包加工肉塊。泡麵是一九五八年由安藤百福(原名吳百福,1910–2007)在日本發明的,他是個於日治時期出生在臺灣的臺灣人,年輕時移居日本,後來創立了日清食品公司。而一九六七年成立的統一企業則在一九七〇年推出臺灣的第一款本土泡麵。

統一企業的高層主管於一九八二年邀請傅培梅擔任顧問,協助開發新的中式食品。由於她曾與日本的山森公司合作,熟悉高溫殺菌與包裝流程,因此非常適合這個工作。她每個月都會前往臺南,到統一企業的小型實驗室,實驗室裡配備了那些她早已熟悉的工具:一個大型烤箱、一個發酵箱、一個爐子、大小冰箱、大小攪拌機、一臺包裝機,以及好幾櫃子的調味料與量具。她在抵達現場之前從來都不知道當天的任務會是什麼,因此每次工作都像「上戰場」。「遇到不常做的主題,手邊又沒有參考資料時,往往得絞盡腦汁去想去創造。」

一開始的六個月裡,傅培梅參與開發了二十種不同口味的泡麵調味包。和當年山森公司的產品一樣,最大的挑戰是要讓成品維持適當的稠度與口感,因為食物經過高溫殺菌後,往往會變得糊糊爛爛或湯湯水水。團隊嘗試使用不同部位的牛肉,最後發現較多筋的部位更耐煮,吃起來也更有嚼勁,還有助固定瘦肉,避免肉塊煮散。其他配料也經過同樣嚴格的測試,包括要切多大塊、調味料的理想用量,以及最佳烹調順序。在開發出來的二十種口味中,研究團隊挑選了六種,提交給公司各部門主管進行評估,以盲測的方式試吃。他們的評價包含了文字敘述與數字給分。評審會寫下他們看到、聞到、嘗到了什麼,再給每項特質分別打分數。他們先在暗室中品嘗,只專注於味覺的判斷,之後再移到明亮的房間,對產品的外觀、色澤和整體滿意度進行檢視。接著這些口味又進入新一輪的測試與改良,直到每個細節都達到令人滿意的標準。

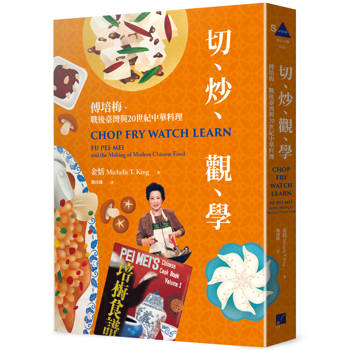

滿漢大餐系列泡麵於一九八三年在臺灣首次上市,結果大獲成功,第一年的銷售額就達到三百萬美元。它共有六種口味,其中以珍味牛肉麵、東坡珍肉麵和筍干排骨麵這三款最暢銷。整個系列主打奢華享受,並因附有一包真材實料的肉塊,而被視為泡麵的「第二代升級版」,因為先前的泡麵都只有調味粉包。據傅培梅說,「珍味牛肉麵」賣得出乎意料地好,統一企業還因此不得不從日本緊急訂購一套自動化生產線來應付需求。(在設備升級前,這些醬包全是由工廠人員手工烹煮與包裝。)最早的包裝上還印有傅培梅的照片,標榜產品是由她「親自指導調配」,旁邊則是一碗熱騰騰的麵。(不過有些糟糕的是,產品的英文名稱竟翻成「President Imperial Big Meal」,聽起來反倒比較像那種會讓人消化不良的東西。)

灣區的美食作家蔡光裕(Luke Tsai)還清楚記得,一九九〇年代他們家造訪臺灣時,全家人總是很期待吃他們所謂的「傅培梅牛肉麵」。「我們家只買那個牌子,」他說。就是因為有那包肉塊,這款泡麵才顯得比其他品牌高級,至於麵本身,「其實並不特別」。此外,這款泡麵的口味也很重。「它還有一小包橘紅色的辣油,這就是它好吃的原因,」他說。蔡光裕還記得每次回美國時,「我們都會偷偷帶一些上飛機,因為裡面有真正的肉塊包。」如今「滿漢大餐」的包裝上已經不再有傅培梅的肖像,但因為真材實料的肉塊包還在,這系列泡麵依然是統一企業在臺灣泡麵市場上維持領先的主力。

傅培梅在工業食品開發上的失敗其實和她的成功一樣有意義。她曾在多家冷凍食品公司擔任顧問,不斷努力說服臺灣消費者冷凍食品不僅方便,營養與風味也不輸新鮮食材。像濃縮柳橙汁、魚條和火雞電視餐等冷凍食品自一九五〇年代起就廣受美國主婦歡迎,但這類產品於一九七〇年代進入臺灣市場時,臺灣主婦卻不大買單。在一九七八年《家庭月刊》的一篇美食專欄中,傅培梅大力讚揚冷凍食品的優點。「一提起冷凍食品,很多人可能會嗤之以鼻,認為它不但不好吃而且沒有營養。事實上,不好吃是因為對冷凍食品的解凍和烹調方法不得當的關係。」傅培梅在文中分享了幾道食譜,包括(冷凍)芥藍菜炒魚片、(冷凍)豌豆紅蘿蔔素什錦沙拉、乾煸(冷凍)四季豆、(冷凍)菠菜翡翠飯,以及(冷凍)花菜炒牛肉等。

儘管有傅培梅背書,但冷凍食品在臺灣國內市場還是多年都未能獲得普遍接受。《臺灣評論》(Taiwan Review)一九九二年的一篇報導指出,當時的臺灣每人每年平均冷凍食品消費量只有六公斤,遠低於美國的五十一公斤與日本的十一公斤。記者總結:「很多人覺得,這些冷凍食品不管多好吃,都還是缺少現煮家常菜的味道。」這樣的看法或許可以解釋,傅培梅在一九九〇年代參與開發的日商味之素冷凍中華料理系列為何會失敗。她先以傳統方式烹製了十五道調味複雜而獨特的中式佳餚供味之素的高層試吃,再從中挑出四道投入商品化:魚香肉絲、咕咾肉、辣子雞丁和紅燒牛肉。但即使投入大量資源進行研究開發,味之素的這幾款冷凍中華料理始終未能在臺灣市場打開銷路:銷售量連續下滑三年之後,味之素決定讓工廠轉而為日本市場生產冷凍日式煎餃。

(下略)