「在我孩提時的想像中,上帝的怒火無所不在且蓄勢待發。」──史賓賽・布萊克

史賓賽・布萊克醫師和兄長伯納德出身於美國麻薩諸塞州波士頓,兄弟倆分別生於1848和1851年。他們的父親是知名的外科醫師葛雷格利・布萊克(Gregory Black),母親梅瑞迪絲(Meredith Black)在生下史賓賽時不幸過世。母親的驟逝,也讓兩兄弟在孩童時期飽受種種焦慮不安。

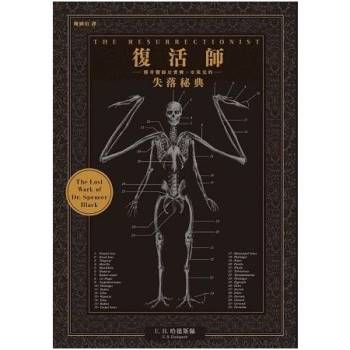

葛雷格利・布萊克是波士頓醫學院中極具聲望的解剖學教授,他必須時常為學生示範人體解剖。在十九世紀的當代醫學中,屍體來源極度缺乏,所以解剖學家必須仰賴盜墓者,也就是所謂的「復活師」(resurrectionist)來提供充足的屍體,以進行更進一步的研究。在葛雷格利的辦公室中,陳列著幾具他最珍愛的人類屍體;它們保存良好、甚至穿戴整齊,但同時也令人毛骨悚然。葛雷格利是市中第一流的醫學教授,他所收的學生人數逐年增加。他對於屍體的需求也超越了合法來源所能供給的數量。因此,葛雷格利成為了當地的屍體黑市的最大買主之一,他甚至親自動手挖掘、盜取屍體,而他的兩個兒子就成了盜墓的最佳幫手。在史賓賽・布萊克在他的日記中,可以看到詳盡的盜墓經驗。

「在我還不滿十二歲時,磨難就已經開始了。在我印象最深刻的那個夜晚,我和大我三歲的哥哥伯納德被從床上趕了下來。他總是在夜裡最先驚醒,趕著去準備馬匹和綁緊推車。在黎明前的夜晚寒氣中,我們離開家,抵達河邊。渡橋之後的道路漆黑一片、視線模糊:這正是能夠神不知鬼不覺進出墓地的最佳路徑。」

我們悄無聲息地行動,以避免招來不必要的注意。因為早些時候曾下過雨,我們在潮濕的夜晚中還能夠聞到空氣中新鮮的水氣。我們慢慢地越過橋樑:時至今日,我依然清楚地記得推車輪子滾動的嘎吱聲響,那突兀的聲音彷彿恨不得要把附近的居民驚醒一樣。我們那匹老母馬發熱的身體在冷空氣中蒸騰著;牠嘴裡呼出的氣息形成一圈圈令人心安的白霧。牠是純潔無辜的,但也是我們罪惡的共犯。那隱密在黑暗中的潺潺溪水,在我們下方沈默地流動著。在我們越過渡橋、翻過環繞公墓的青苔土地之後,所有的聲響終於嘎然而止。在進入墓地之後,父親的心情也放鬆了下來,幽默感也隨之而生。他帶著一種冷靜的喜悅,帶領我和哥哥進入那些死去鬼魂的新寓所。人們稱我們為「復活師」,也就是盜墓者。

在我還是個孩子的時候,我並不像現在對於上帝和基督教信仰有著明確堅定的抗拒。父親從來都不是一個有宗教信仰的人,但我的祖父母卻非常虔誠。祖父母給予我嚴格的神學教育。所以對於我在那些夜晚中所做的事,我感到非常恐懼:在人類所能犯下的所有可怕罪行之中,偷盜亡者的屍體恐怕是最卑劣的一項吧。在我孩提時的想像中,上帝的怒火無所不在且蓄勢待發。然而,我懼怕自己的父親,更甚於懼怕上帝的怒火。

父親提醒我們:沒有什麼能夠帶來不安和恐懼。在我們使勁地挖掘泥土,屍體腐臭的味道逐漸地圍繞我們時,他不斷地重複這句話。挖了一段時間之後,傑斯波・厄爾・韋爾席(Japer Earl Werthy)那脆弱潮濕的木製棺材出現在我們眼前。我們敲碎了棺木,濃烈的惡臭撲鼻而來。那是死亡的氣息。我放下鐵鍬,看著父親拖出棺木和屍體,心中暗自慶幸他沒有命令我們執行這項工作。傑斯波的臉龐好似戴上了一個凹陷的灰色面具;他的皮膚則像是腐敗的柑橘。在死亡的腐臭中,我第一次真正理解了父親的職業。」

布萊克醫師在之後的另一封書信中,寫下了一首以〈怖哉此景〉(A Dreadful Sight)為題的詩。這首詩的靈感顯然是來自於他的盜墓經驗。

這是布萊克醫師的文獻中唯一的詩歌作品,它反映了那些彰顯於他無數畫作中的創造力。

〈怖哉此景〉

歡欣長夜,伴我入眠;

黎明驚起,怖哉此景!

余之摯愛,香消玉殞。

柚木棺中,從此安睡;

六呎之下,闃然無聲;

靜謐長眠,待主寵召。

余往憑弔,淚滿衣襟,

驚見吾愛,玉體無蹤。

何往?蓋非天國之樂園;

怖哉!現於醫者之秘間。

1868年的冬天,史賓賽的父親葛雷格利死於天花。有些人認為,如果葛雷格利能提早發現自己感染,以他的才能與專業,是足以治癒自己的。而在葬禮不久之後,史賓賽宣布了一個決定:他日後將成為醫師。從他的書簡中,我們能夠觀察到史賓賽將死亡視為一個抽象的概念;他將死亡稱為「生命的現象」。甚至於父親的死,對他來說也是一個奇觀,而非悲劇。

「父親倒臥在地上;塵土和青草灑落在他身上。一切都寂靜無聲。我等待了好長一段時間:等待著聽到父親一聲命令或是斥罵。那能夠讓我確信他的死亡從我的生命中,奪去了某些重要的事物。然而,我什麼都沒有聽到。」