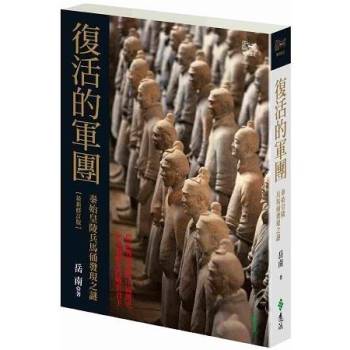

第一章 穿越世紀的曙光

天氣久旱無雨,西楊村農民在驪山腳下揮钁打井,偏偏滴水不見,只有殘破的「瓦爺」從土層中冒出。「瓦爺」身陷絕境仍無言,中新社記者識破英雄真面目。一紙內參引起「文革旗手」江青的重視和惱怒。李先念的批示,使埋藏了兩千餘年的地下軍團再現人間。

走出混沌

一九七四年初春,嚴重的旱情威脅著中國西部八百里秦川。返青的麥苗在乾渴的折磨下趴伏在塵沙飛揚的大地上,有氣無力地祈求著上天的恩賜。

水,在這片堅硬廣袤的黃土地上,一切生命都需要水的滋潤。

忠誠的祈禱並沒有感動上帝。日復一日,不曾有一滴水珠從天上灑下。此時,坐落在驪山腳下的西楊村也不例外,或許,因村的大部分土地正處於驪山北麓大水溝口的山前洪積扇上,沙質土壤蓄水性極差,農作物的成長多半靠天,才越發加重了村民們對水的關注與對麥苗的厚愛。生活在這片土地上的每一個成年人都深深懂得,當田園的麥苗枯萎之時,也是他們自身的生存受到脅迫之日。

一切的故事都從這裡開始——

夕陽的餘暉籠罩著村南的柿樹園,折射出令人心焦的光。奔走了一下午的西楊村生產隊隊長楊培彥和副隊長楊文學,站在柿園一角的西崖畔上,兩人眼望著這片只長樹木、不長莊稼的荒灘,再三猶豫,躊躇不定。

太陽從西方落下,小鳥跳動著在樹林中急匆匆地尋找棲身之處。楊培彥吐了一口煙霧,將紙捲的煙蒂扔到地上,又狠狠地踩了一腳,終於下定決心,揮起笨重的鐝頭在腳下石灘上畫了一個不規則的圓圈:「就在這裡吧!」

楊文學望望驪山兩個山峰中間那個斷裂的峪口,正和身前的圓圈在一條直線上,心想水往低處流,此處既然跟山峰間的溝壑相對應,地下水肯定不會少。於是他點了點頭說:「也好,但願土地爺幫忙吧。」

此時的他們,誰也沒有想到,這個不規則的圓圈意味著什麼。

翌日晨,以西楊村楊全義為首的楊新滿、楊志發等六個青壯年,揮動大鐝在楊培彥畫的圓圈裡挖掘起來。他們要在此處挖一眼大口徑的井,以解決燃眉之急。儘管地面布滿了沙石,鐝到之處火星四冒,但在乾旱中急紅了眼的農民,還是以銳不可當之勢穿越了砂石層。將近中午,工程進度明顯加快。

當挖到一米多深時,出乎意料地發現了一層紅土。這層紅土異常堅硬,一鐝下去只聽到「咚」的碰撞聲,火星濺出,卻無法穿透土層。

「是不是咱們挖到磚瓦窯上了?」井底的楊新滿放下鐝頭,擦把額頭上的汗水,不解地望著眾人。

「可能。聽老人們說,咱這一帶過去有不少燒磚瓦的土窯。」楊全義說著,遞過一把鎬頭,「來,用這玩藝兒挖挖看。」

井下又響起了「咚咚」的聲音,堅硬的紅土層在楊新滿和楊志發兩個壯漢的輪番攻擊下,終於被鑿穿了。這是一層大約三十釐米厚的黏合狀紅土,很像燒窯的蓋頂,此時大家並未深究,只憑著自己有限的所見所聞,真的認為是一個窯頂(實則是兵馬俑坑封土的夯土層)。正因為有了這樣一個概念,在以後的挖掘中面對出現的陶片,都被他們和磚瓦窯聯繫在一起,也就不再奇怪了。

越過了紅土層,工程進展迅速。不到一個星期,這口直徑為四米的大井就已深入地下近四米。此時,沒有人意識到,他們手中的鐝頭離那個後來震驚世界的龐大軍陣,只有一步之遙了。

歷史記下了這個日子—一九七四年三月二十九日。

當楊志發的鐝頭再掄下去又揚起來的瞬間,秦始皇陵兵馬俑軍陣的第一塊陶片出土了。奇蹟的第一線曙光劃破黑暗露出地面。

遺憾的是,這塊陶片的面世並沒有引起楊志發的重視,他所渴求的是水,在他的心目中,水遠比陶片重要。於是,楊志發和同伴的鐝頭便接二連三地向這個地下軍陣劈去。

一塊塊頭顱、一截截殘肢、一根根斷腿相繼露出,這奇特的現象終於引起了大家的注意。

「這個磚瓦窯還有這麼多爛東西?」一個青年將一截陶質殘肢撿起來又狠狠地摔在地上,沮喪地小聲嘀咕了一句。

「磚瓦窯嘛,還能沒有點破爛貨?快挖吧,只要找到水就行。」楊全義在解釋中做著動員。那青年歎了一聲,又掄鐝劈向軍陣。

幾分鐘後,在井筒西壁的楊志發突然停住手中的鐝頭,大聲喊道:「啊,我挖到了一個瓦罐。」

聽到喊聲,正在運土的楊彥信湊上前來,見確有一個圓口形的陶器埋在土中,便好心地勸說:「你慢慢地挖。要是還沒壞,就拿回家到秋後焐柿子,聽老人們說,這種瓦罐焐出來的柿子甜著呢!」

一旦人的具體目的改變,行為也隨之轉換。在能夠得到和利用的欲望驅使下,楊志發不再盲目地大刀闊斧劈下去,而是鐝、手並用,連刨帶扒,輕輕地在這個瓦罐四周動作。土一層層揭去,楊志發心中的疑竇也一點點增加,當這件陶器完全暴露在眼前時,他才發現自己上當了。

眼前的東西根本不是要找的可以用來焐柿子的瓦罐,而是一個人樣的陶製身子(實則是一個無頭空心陶俑),他晦氣地搖搖頭,然後帶著一絲失望和惱怒,用足了勁兒將這塊陶俑身子掀入身旁的吊筐,示意上面的人拉上去扔掉。

當這塊陶俑身子剛剛被拋入荒灘時,井下忽然又發出一聲惶恐的驚呼:「瓦爺(當地農民對陶質神像的俗稱)!」

眾人又一次隨聲圍過來,幾乎同時瞪大了眼睛,臉上的表情較之剛才有了明顯變化,肌肉在緊張中急驟收縮起來。

擺在面前的是一個陶製人頭,形象極為恐怖。

只見這個人頭頂上長角,二目圓睜,緊閉的嘴唇上方鋪排著兩撮翹捲的八字鬚,面目猙獰可怕。有一大膽青年用鐝頭在其額頭上輕敲,便聽到「咚咚」的響聲。

「是個瓦爺。」有人做了肯定的判斷,緊張的空氣稍有緩解。

「我看咱們挖的不是磚瓦窯,是個神廟攤子,磚瓦窯咋會有瓦爺的神像?」有人推翻了以前的判斷,同時又提出了新的見解。這個見解得到了多數人的認可。

「甭管是磚瓦窯還是神廟攤子,找到水才是正事,快挖吧!」組長楊全義出於對大局的考慮,又理性地把大家的注意力拉回到現實生活中來。滿身泥土的農民們又開始揮鐝揚鍁挖掘起來,沒有人再去為剛才的「瓦爺」發表不同的見解並為此大驚小怪了,擺在面前的確如楊全義所說,找到水才是最為要緊的大事。

隨著鐝頭的劈鑿、鐵鍁的揮舞,一個個陶製俑頭、一截截殘腿斷臂、一堆堆俑片,被裝進吊筐拉上地面,拋入荒灘野地。

出土的陶俑終於引起了一群兒童的興趣,他們紛紛奔向荒灘撿拾俑頭,先是好奇地玩弄,接下來便將俑頭立於荒灘作為假設的壞蛋,在遠處用石頭猛烈轟擊。有聰明的孩子則採取「古為今用」的方法,將俑身和俑頭一起搬到自家的菜園中,在俑的手裡塞上一根長杆,杆頭上拴塊紅布,然後再找來破草帽,將陶俑打扮成一個活脫脫的看園老翁,立在院中,日夜守護菜園,使麻雀不敢放肆地前來啃啄返青的菜苗。

在所有拿走俑頭的人們中,只有一個七十多歲的老嫗與眾不同。她把俑頭的塵埃用水沖洗乾淨後,在自己那兩間低矮灰黑的土屋裡擺上案桌,將俑頭小心地放在上面,點燃香火,虔誠地大加叩拜。此後,她家中整日香煙繚繞、咒語不斷,老嫗的精神日漸爽朗,和兒媳的吵罵、打鬥明顯減少。

正當人們對陶俑大加戲弄、損毀丟棄或頂禮膜拜之時,村前的井下又發現了更加奇特的情形。在離地面約五米深處,大家發現了青磚鋪成的平面台基,同時,還有三個殘缺的弩機和無數綠色的青銅箭頭。

這是地下軍陣向兩千年後的人類發出的最後一絲信號,兵器的出土意味著對磚瓦窯和神廟兩種推想的徹底否定。隨之而來的應是一種更切合歷史真實的構想誕生。可惜,這裡沒有人去理會最後的訊息,更沒有人再圍繞這稍縱即逝的訊息去思考些什麼。讓眾人欣喜和激動的是,儘管沒有找到地下水,但卻找到了碩大的青磚和銅器。

早在二十世紀二○年代,驪山腳下的秦始皇陵周圍,不斷有秦磚在農民的耕作中出土。這些刻有精巧圖案的秦磚,引起了官僚、軍閥以及小姐、太太們的興趣,從而興起一陣搶購秦磚之風。時任陝西省省長的宋哲元,就曾用一塊秦磚一斗麥的高價,收購了一汽車秦磚拉往省城自己的宅第收藏倒賣。一開始,當地農民並不知道秦磚漢瓦的文物價值,見搶購之風興盛,便好奇地四處打聽和猜測,最後所得的結論是:用秦磚做枕頭,可以避禍免災,延年益壽。出於這樣一種單純的動機,農民們開始捲入四處尋掘秦磚的風潮中。

對於今天正在打井的農民來說,磚層的出現自然是個喜訊。儘管一時還不能辨別是不是秦磚,但畢竟是古代的東西,多數人認為先拿回家當成枕頭睡它幾個晚上,再做好壞真假的結論,則是最明智的辦法。於是,井下的秦磚很快被哄搶一空,走入各家的炕頭、被窩。

正當大家在井裡井外大肆哄搶秦磚之時,有一位青年卻棋高一著,他默默地伏在井下,從泥土中撿拾看上去並不顯眼的青銅箭頭,待撿拾完畢,脫下身上的破褂子一包,然後直奔附近三里村的廢銅爛鐵收購站,以十四.四元的價格,將幾公斤青銅箭頭售出。當這位青年摸著已經明顯鼓起來的上衣口袋,叼著香煙,一步三搖,滿面春風地返回時,村人才驀然醒悟:「還是這傢伙有心計。」悔恨之中蜂擁於井底,卻已經晚了。

整個西楊村圍繞著「瓦爺」的出現事件,在沸沸揚揚熱鬧了一陣子之後,終又歸於靜寂。大家像什麼事也不曾發生過一樣,重新掄起手中的鐝頭,在井下向大地母親的肌體劈去。

那支龐大的地下軍隊,不惜以個體毀滅的代價向光明的世界投遞出一絲訊息,卻未能得到破譯和救援的回聲。人類的目光,在穿越軍陣之後又匆匆掠過,雙方都未能抓住這個千載難逢的契機。縱然地下擁有千軍萬馬,但它們已無法再向世人發出一絲哪怕是微弱的呼喚了。

第十章 再驚世界殊

梅開二度,陽關三疊,兵馬俑坑的大規模發掘再次展開。盜擾坑的發現,引火口的推斷,彩繪俑的出土與保護,奏響了時代的主旋律。石鎧甲、百戲俑、文官俑、青銅仙鶴,以及秦代首腦機關的連續面世,再度震驚寰宇。

秦俑坑的再度發掘

秦陵考古隊在經過了八個月的風起雲湧、大喜大悲之後,隨著將軍俑頭案的爆發而宣布夭折。又經過了一陣的喧譁與騷動,陝西省文物局從文物安全保衛方面考慮,同時也為了便於工作,報請國家文物局批准,將秦陵考古隊的部分人員如王學理、屈鴻鈞、程學華等人的組織人事關係留在省考古所,其他的人員從一九八八年十月起重新組成秦陵考古隊,由袁仲一出任秦俑博物館館長兼考古隊隊長,吳永琪、張仲立、張占民擔任副隊長(後為劉占成),考古隊直接隸屬於秦俑博物館領導。

(文略)

自一九九○年春開始,秦陵考古隊又組織人員對一號坑東端前五方底部所留的考古遺存進行了細部清理。為了進一步給觀眾提供更多的展覽內容,讓遊人更直接地感受秦俑坑整體氣勢的宏偉,考古隊對原留的部分地層土臺和探方間的預留隔梁進行了清理。就在這漫長的細部清理中,考古人員共處理各種遺跡四百餘處,提取入庫文物約七千七百六十件。至一九九三年八月,一號坑發掘清理的考古工作暫告一個段落,工作重心轉入二號坑。

由於此前所敘述的各種複雜的原因,兵馬俑坑的發掘一直在發掘—停止、停止—發掘—再停止這個怪圈中打轉。因而,在相當長的一段時間內,秦俑博物館所展示給觀眾的只有三號坑和一號坑的部分兵馬俑的雄姿,二號坑遲遲沒有向觀眾開放,號稱八千之眾的兵馬俑群,仍有大部分在短暫的面世之後又被迫重新埋入三尺黃土之下。那氣勢磅礴、恢弘雄壯的軍陣;那奧妙無窮、深不可測的軍事戰略戰術;那精美絕倫、蓋世無雙的整體雕塑藝術群,都無法讓慕名而來的觀眾親眼目睹,也無法讓研究者作更加深入的瞭解和全面的探究。種種原因和現象,給這裡的考古工作者和管理工作者所帶來的遺憾與前來觀光的遊客及不同學科的研究者是相同的。面對這諸多的遺憾,陝西方面為二號坑的再度發掘曾作出了不懈的努力。在經過中央和地方的一番漫長的關係調整、理順後,一九九四年三月一日,經國家文物局批准,秦俑二號坑才得以發掘。

(文略)

由於秦俑二號坑的考古發掘被列為國家重大發掘專案,所以從一開始就備受國內外傳媒關注,並給予了廣泛報導。這次發掘分為兩個階段,第一階段從一九九四年三月至一九九六年年底,主要對二號坑建築棚木層以上進行發掘和清理。通過一系列工作,基本搞清了二號坑遺址的地層堆積和平面形制,同時揭示了坑內約一千五百多根棚木及建築遺跡,較確切地推斷出二號坑共有車、步、騎、弩四個兵種陶俑九百三十九件,挽車戰馬和乘騎戰馬四百七十二匹,戰車八十九乘,整個俑坑應屬於一個屯居待命的陣營體系。在第一階段俑坑上層的考古工作中,除清理數座現代墓葬、擾坑、近代水井和秦末盜洞外,尤其重要的是發現了一個早期盜擾坑(編號為H8),根據其開口層位及有關跡象推斷,不但是一個早年的盜擾坑,而且是一個點火口。這一發現,為二號坑早期的人為破壞和焚燒提供了極其珍貴的考古依據。為了滿足觀眾早日瞭解二號坑真相的渴望,同一號坑一樣,二號坑的發掘採取了邊發掘邊開放的模式,於一九九四年十月十四日正式對外開放。

由於二號坑的發掘越來越受到社會各界的關注和重視,考古隊又在原有隊領導的基礎上,先後增補劉占成、張穎嵐、張天柱三人為考古隊副隊長,其他各方面的力量也不同程度地得以加強。在這種社會大背景下,參加發掘的考古隊員把二號坑的發掘看做是時代所賦予的特殊責任,無論是盛夏還是嚴寒季節,隊員們都在陰暗、潮濕的環境下,堅守崗位,一絲不苟地從事著一個個細部的清理和發掘。每一位參與此項工作的考古人員,都為自己能夠在這世界第八大奇蹟的考古事業中貢獻一份力量而感到光榮和自豪。

當二號坑發掘告一段落後,秦俑館的主體工作進入了研究、保護出土文物階段。二○○九年六月十三日,經國家文物局批准,考古人員重返一號坑,進行第三次發掘清理。本次發掘的地點位於一號坑北側中段,具體區域包括三個隔牆和兩個過洞。經過三年的努力,共出土了陶俑、車馬器、兵器、生產工具等各類文物共計三百一十餘件(組),其中揭露陶馬三組十二匹,陶俑一百零二件;清理戰車二乘、戰鼓二處、漆盾一處、兵器柲十處、弓弩箭箙十二處,另有建築材料朽跡如木、席、夯窩等痕跡多處。鑑於以往的發掘經驗,一號坑遭多次破壞且焚燒嚴重,出土文物的顏色應大部分脫落,即使有也不會保存太好。但經耐心細緻的發掘,還是在陶器和漆木器上發現了不少彩繪,且比預想的要好,其中柲、弩、鼓等各種器物上的彩繪均有保留。出土的陶俑彩繪雖然保存面積較小,但數量卻很多,秦俑服飾上的顏色也非常多,有的極為鮮豔。發掘中,考古人員還先後發現了黑色眼睛、灰褐色眼睛的兵馬俑,甚至發現了一個眼珠為紅色、瞳仁為黑色的彩繪兵馬俑頭,讓人驚喜不已。如此明顯的服飾和人體不同器官的不同彩繪,使考古人員對兵馬俑「千人千面、千人千色」的猜測進一步得到印證。

在出土文物中,令考古人員特別是新聞媒體格外驚喜、興奮的,是一個級別頗高的將軍俑。因為俑的鎧甲甲片較小,說明其級別相當高。(甲片越大、越粗糙,級別越低。)俑身的魚鱗甲做工精細,鎧甲邊緣處有彩繪圖案,呈現幾何形狀。腰部以下保存完整且殘存顏色較濃的彩繪,「這在歷次出土的將軍俑中是罕見的,而且顏色的鮮豔程度也突破了我們的想像。」考古隊專家申茂盛如是說。

到了二○一二年六月十日,一號坑的發掘又有新進展,且有喜訊傳出,考古人員在一輛戰車上發現了秦軍使用的盾,屬於皮質漆盾,這是三座秦始皇兵馬俑坑中出土的第一件盾。經測量,盾牌高七十釐米,寬四十餘釐米,有些殘破。其尺寸恰好是秦始皇陵銅車馬上發現的銅盾的一倍。因秦陵出土的銅車馬各部件是按原尺寸的二分之一製造,剛好印證了之前考古學家對秦軍使用盾牌大小的推測。因這件盾位於九號過洞第二輛車的右側,考古學家認為是車右側的武士配置使用。但因使用者級別的關係,與銅車馬上的盾紋飾差別很大。當年發掘秦陵一號銅車馬時,在車輿右欄板內側前部發現一銅盾,為實用盾的一半大小,銅盾邊欄內繪有天藍色的流雲紋飾,雲頭波折捲曲相互勾連,流雲外的空白區域填滿白色的穀壁紋,在邊欄圍繞的中央界域內繪有四條變相夔龍紋,兩兩左右相對回顧成為一組。而此次在一號坑清理出來的漆盾,邊欄繪製多層幾何紋,線條隱約,有紅有綠有白。背面朝上,因此可看到握手部分,只髹漆(油漆)未彩繪,雖然因為等級的區別,此次出土的秦漆盾比不上秦陵一號銅車馬所攜銅盾精緻,但這是秦始皇兵馬俑三座俑坑中出土的第一件皮質漆盾,正確的稱呼是「孑盾」。因其出土在車上,應是與劍、矛等武器配合使用的實用兵器。此前,考古學家根據兵馬俑坑出土的戈矛劍戟等兵器,認為秦軍在戰場上的格鬥搏殺是沒有防禦器具的,只是一味向前、向前,要麼死去,要麼殺死對方取得勝利,拎著敵人的頭顱活著回來領賞晉職加爵。秦俑一號坑漆盾的出土,對這個推斷產生了動搖,秦軍還是有一部分防禦器具的。但是,仍不能以這件漆盾的出土改變秦軍在戰場上總體的以進攻為主的制度,所謂攻防之戰的「防禦」仍微乎其微,偶爾有軍吏手持防禦器具,或只是象徵性的擺設—這是秦的政治、軍事制度以及最高統治者的意志所決定的。

天氣久旱無雨,西楊村農民在驪山腳下揮钁打井,偏偏滴水不見,只有殘破的「瓦爺」從土層中冒出。「瓦爺」身陷絕境仍無言,中新社記者識破英雄真面目。一紙內參引起「文革旗手」江青的重視和惱怒。李先念的批示,使埋藏了兩千餘年的地下軍團再現人間。

走出混沌

一九七四年初春,嚴重的旱情威脅著中國西部八百里秦川。返青的麥苗在乾渴的折磨下趴伏在塵沙飛揚的大地上,有氣無力地祈求著上天的恩賜。

水,在這片堅硬廣袤的黃土地上,一切生命都需要水的滋潤。

忠誠的祈禱並沒有感動上帝。日復一日,不曾有一滴水珠從天上灑下。此時,坐落在驪山腳下的西楊村也不例外,或許,因村的大部分土地正處於驪山北麓大水溝口的山前洪積扇上,沙質土壤蓄水性極差,農作物的成長多半靠天,才越發加重了村民們對水的關注與對麥苗的厚愛。生活在這片土地上的每一個成年人都深深懂得,當田園的麥苗枯萎之時,也是他們自身的生存受到脅迫之日。

一切的故事都從這裡開始——

夕陽的餘暉籠罩著村南的柿樹園,折射出令人心焦的光。奔走了一下午的西楊村生產隊隊長楊培彥和副隊長楊文學,站在柿園一角的西崖畔上,兩人眼望著這片只長樹木、不長莊稼的荒灘,再三猶豫,躊躇不定。

太陽從西方落下,小鳥跳動著在樹林中急匆匆地尋找棲身之處。楊培彥吐了一口煙霧,將紙捲的煙蒂扔到地上,又狠狠地踩了一腳,終於下定決心,揮起笨重的鐝頭在腳下石灘上畫了一個不規則的圓圈:「就在這裡吧!」

楊文學望望驪山兩個山峰中間那個斷裂的峪口,正和身前的圓圈在一條直線上,心想水往低處流,此處既然跟山峰間的溝壑相對應,地下水肯定不會少。於是他點了點頭說:「也好,但願土地爺幫忙吧。」

此時的他們,誰也沒有想到,這個不規則的圓圈意味著什麼。

翌日晨,以西楊村楊全義為首的楊新滿、楊志發等六個青壯年,揮動大鐝在楊培彥畫的圓圈裡挖掘起來。他們要在此處挖一眼大口徑的井,以解決燃眉之急。儘管地面布滿了沙石,鐝到之處火星四冒,但在乾旱中急紅了眼的農民,還是以銳不可當之勢穿越了砂石層。將近中午,工程進度明顯加快。

當挖到一米多深時,出乎意料地發現了一層紅土。這層紅土異常堅硬,一鐝下去只聽到「咚」的碰撞聲,火星濺出,卻無法穿透土層。

「是不是咱們挖到磚瓦窯上了?」井底的楊新滿放下鐝頭,擦把額頭上的汗水,不解地望著眾人。

「可能。聽老人們說,咱這一帶過去有不少燒磚瓦的土窯。」楊全義說著,遞過一把鎬頭,「來,用這玩藝兒挖挖看。」

井下又響起了「咚咚」的聲音,堅硬的紅土層在楊新滿和楊志發兩個壯漢的輪番攻擊下,終於被鑿穿了。這是一層大約三十釐米厚的黏合狀紅土,很像燒窯的蓋頂,此時大家並未深究,只憑著自己有限的所見所聞,真的認為是一個窯頂(實則是兵馬俑坑封土的夯土層)。正因為有了這樣一個概念,在以後的挖掘中面對出現的陶片,都被他們和磚瓦窯聯繫在一起,也就不再奇怪了。

越過了紅土層,工程進展迅速。不到一個星期,這口直徑為四米的大井就已深入地下近四米。此時,沒有人意識到,他們手中的鐝頭離那個後來震驚世界的龐大軍陣,只有一步之遙了。

歷史記下了這個日子—一九七四年三月二十九日。

當楊志發的鐝頭再掄下去又揚起來的瞬間,秦始皇陵兵馬俑軍陣的第一塊陶片出土了。奇蹟的第一線曙光劃破黑暗露出地面。

遺憾的是,這塊陶片的面世並沒有引起楊志發的重視,他所渴求的是水,在他的心目中,水遠比陶片重要。於是,楊志發和同伴的鐝頭便接二連三地向這個地下軍陣劈去。

一塊塊頭顱、一截截殘肢、一根根斷腿相繼露出,這奇特的現象終於引起了大家的注意。

「這個磚瓦窯還有這麼多爛東西?」一個青年將一截陶質殘肢撿起來又狠狠地摔在地上,沮喪地小聲嘀咕了一句。

「磚瓦窯嘛,還能沒有點破爛貨?快挖吧,只要找到水就行。」楊全義在解釋中做著動員。那青年歎了一聲,又掄鐝劈向軍陣。

幾分鐘後,在井筒西壁的楊志發突然停住手中的鐝頭,大聲喊道:「啊,我挖到了一個瓦罐。」

聽到喊聲,正在運土的楊彥信湊上前來,見確有一個圓口形的陶器埋在土中,便好心地勸說:「你慢慢地挖。要是還沒壞,就拿回家到秋後焐柿子,聽老人們說,這種瓦罐焐出來的柿子甜著呢!」

一旦人的具體目的改變,行為也隨之轉換。在能夠得到和利用的欲望驅使下,楊志發不再盲目地大刀闊斧劈下去,而是鐝、手並用,連刨帶扒,輕輕地在這個瓦罐四周動作。土一層層揭去,楊志發心中的疑竇也一點點增加,當這件陶器完全暴露在眼前時,他才發現自己上當了。

眼前的東西根本不是要找的可以用來焐柿子的瓦罐,而是一個人樣的陶製身子(實則是一個無頭空心陶俑),他晦氣地搖搖頭,然後帶著一絲失望和惱怒,用足了勁兒將這塊陶俑身子掀入身旁的吊筐,示意上面的人拉上去扔掉。

當這塊陶俑身子剛剛被拋入荒灘時,井下忽然又發出一聲惶恐的驚呼:「瓦爺(當地農民對陶質神像的俗稱)!」

眾人又一次隨聲圍過來,幾乎同時瞪大了眼睛,臉上的表情較之剛才有了明顯變化,肌肉在緊張中急驟收縮起來。

擺在面前的是一個陶製人頭,形象極為恐怖。

只見這個人頭頂上長角,二目圓睜,緊閉的嘴唇上方鋪排著兩撮翹捲的八字鬚,面目猙獰可怕。有一大膽青年用鐝頭在其額頭上輕敲,便聽到「咚咚」的響聲。

「是個瓦爺。」有人做了肯定的判斷,緊張的空氣稍有緩解。

「我看咱們挖的不是磚瓦窯,是個神廟攤子,磚瓦窯咋會有瓦爺的神像?」有人推翻了以前的判斷,同時又提出了新的見解。這個見解得到了多數人的認可。

「甭管是磚瓦窯還是神廟攤子,找到水才是正事,快挖吧!」組長楊全義出於對大局的考慮,又理性地把大家的注意力拉回到現實生活中來。滿身泥土的農民們又開始揮鐝揚鍁挖掘起來,沒有人再去為剛才的「瓦爺」發表不同的見解並為此大驚小怪了,擺在面前的確如楊全義所說,找到水才是最為要緊的大事。

隨著鐝頭的劈鑿、鐵鍁的揮舞,一個個陶製俑頭、一截截殘腿斷臂、一堆堆俑片,被裝進吊筐拉上地面,拋入荒灘野地。

出土的陶俑終於引起了一群兒童的興趣,他們紛紛奔向荒灘撿拾俑頭,先是好奇地玩弄,接下來便將俑頭立於荒灘作為假設的壞蛋,在遠處用石頭猛烈轟擊。有聰明的孩子則採取「古為今用」的方法,將俑身和俑頭一起搬到自家的菜園中,在俑的手裡塞上一根長杆,杆頭上拴塊紅布,然後再找來破草帽,將陶俑打扮成一個活脫脫的看園老翁,立在院中,日夜守護菜園,使麻雀不敢放肆地前來啃啄返青的菜苗。

在所有拿走俑頭的人們中,只有一個七十多歲的老嫗與眾不同。她把俑頭的塵埃用水沖洗乾淨後,在自己那兩間低矮灰黑的土屋裡擺上案桌,將俑頭小心地放在上面,點燃香火,虔誠地大加叩拜。此後,她家中整日香煙繚繞、咒語不斷,老嫗的精神日漸爽朗,和兒媳的吵罵、打鬥明顯減少。

正當人們對陶俑大加戲弄、損毀丟棄或頂禮膜拜之時,村前的井下又發現了更加奇特的情形。在離地面約五米深處,大家發現了青磚鋪成的平面台基,同時,還有三個殘缺的弩機和無數綠色的青銅箭頭。

這是地下軍陣向兩千年後的人類發出的最後一絲信號,兵器的出土意味著對磚瓦窯和神廟兩種推想的徹底否定。隨之而來的應是一種更切合歷史真實的構想誕生。可惜,這裡沒有人去理會最後的訊息,更沒有人再圍繞這稍縱即逝的訊息去思考些什麼。讓眾人欣喜和激動的是,儘管沒有找到地下水,但卻找到了碩大的青磚和銅器。

早在二十世紀二○年代,驪山腳下的秦始皇陵周圍,不斷有秦磚在農民的耕作中出土。這些刻有精巧圖案的秦磚,引起了官僚、軍閥以及小姐、太太們的興趣,從而興起一陣搶購秦磚之風。時任陝西省省長的宋哲元,就曾用一塊秦磚一斗麥的高價,收購了一汽車秦磚拉往省城自己的宅第收藏倒賣。一開始,當地農民並不知道秦磚漢瓦的文物價值,見搶購之風興盛,便好奇地四處打聽和猜測,最後所得的結論是:用秦磚做枕頭,可以避禍免災,延年益壽。出於這樣一種單純的動機,農民們開始捲入四處尋掘秦磚的風潮中。

對於今天正在打井的農民來說,磚層的出現自然是個喜訊。儘管一時還不能辨別是不是秦磚,但畢竟是古代的東西,多數人認為先拿回家當成枕頭睡它幾個晚上,再做好壞真假的結論,則是最明智的辦法。於是,井下的秦磚很快被哄搶一空,走入各家的炕頭、被窩。

正當大家在井裡井外大肆哄搶秦磚之時,有一位青年卻棋高一著,他默默地伏在井下,從泥土中撿拾看上去並不顯眼的青銅箭頭,待撿拾完畢,脫下身上的破褂子一包,然後直奔附近三里村的廢銅爛鐵收購站,以十四.四元的價格,將幾公斤青銅箭頭售出。當這位青年摸著已經明顯鼓起來的上衣口袋,叼著香煙,一步三搖,滿面春風地返回時,村人才驀然醒悟:「還是這傢伙有心計。」悔恨之中蜂擁於井底,卻已經晚了。

整個西楊村圍繞著「瓦爺」的出現事件,在沸沸揚揚熱鬧了一陣子之後,終又歸於靜寂。大家像什麼事也不曾發生過一樣,重新掄起手中的鐝頭,在井下向大地母親的肌體劈去。

那支龐大的地下軍隊,不惜以個體毀滅的代價向光明的世界投遞出一絲訊息,卻未能得到破譯和救援的回聲。人類的目光,在穿越軍陣之後又匆匆掠過,雙方都未能抓住這個千載難逢的契機。縱然地下擁有千軍萬馬,但它們已無法再向世人發出一絲哪怕是微弱的呼喚了。

第十章 再驚世界殊

梅開二度,陽關三疊,兵馬俑坑的大規模發掘再次展開。盜擾坑的發現,引火口的推斷,彩繪俑的出土與保護,奏響了時代的主旋律。石鎧甲、百戲俑、文官俑、青銅仙鶴,以及秦代首腦機關的連續面世,再度震驚寰宇。

秦俑坑的再度發掘

秦陵考古隊在經過了八個月的風起雲湧、大喜大悲之後,隨著將軍俑頭案的爆發而宣布夭折。又經過了一陣的喧譁與騷動,陝西省文物局從文物安全保衛方面考慮,同時也為了便於工作,報請國家文物局批准,將秦陵考古隊的部分人員如王學理、屈鴻鈞、程學華等人的組織人事關係留在省考古所,其他的人員從一九八八年十月起重新組成秦陵考古隊,由袁仲一出任秦俑博物館館長兼考古隊隊長,吳永琪、張仲立、張占民擔任副隊長(後為劉占成),考古隊直接隸屬於秦俑博物館領導。

(文略)

自一九九○年春開始,秦陵考古隊又組織人員對一號坑東端前五方底部所留的考古遺存進行了細部清理。為了進一步給觀眾提供更多的展覽內容,讓遊人更直接地感受秦俑坑整體氣勢的宏偉,考古隊對原留的部分地層土臺和探方間的預留隔梁進行了清理。就在這漫長的細部清理中,考古人員共處理各種遺跡四百餘處,提取入庫文物約七千七百六十件。至一九九三年八月,一號坑發掘清理的考古工作暫告一個段落,工作重心轉入二號坑。

由於此前所敘述的各種複雜的原因,兵馬俑坑的發掘一直在發掘—停止、停止—發掘—再停止這個怪圈中打轉。因而,在相當長的一段時間內,秦俑博物館所展示給觀眾的只有三號坑和一號坑的部分兵馬俑的雄姿,二號坑遲遲沒有向觀眾開放,號稱八千之眾的兵馬俑群,仍有大部分在短暫的面世之後又被迫重新埋入三尺黃土之下。那氣勢磅礴、恢弘雄壯的軍陣;那奧妙無窮、深不可測的軍事戰略戰術;那精美絕倫、蓋世無雙的整體雕塑藝術群,都無法讓慕名而來的觀眾親眼目睹,也無法讓研究者作更加深入的瞭解和全面的探究。種種原因和現象,給這裡的考古工作者和管理工作者所帶來的遺憾與前來觀光的遊客及不同學科的研究者是相同的。面對這諸多的遺憾,陝西方面為二號坑的再度發掘曾作出了不懈的努力。在經過中央和地方的一番漫長的關係調整、理順後,一九九四年三月一日,經國家文物局批准,秦俑二號坑才得以發掘。

(文略)

由於秦俑二號坑的考古發掘被列為國家重大發掘專案,所以從一開始就備受國內外傳媒關注,並給予了廣泛報導。這次發掘分為兩個階段,第一階段從一九九四年三月至一九九六年年底,主要對二號坑建築棚木層以上進行發掘和清理。通過一系列工作,基本搞清了二號坑遺址的地層堆積和平面形制,同時揭示了坑內約一千五百多根棚木及建築遺跡,較確切地推斷出二號坑共有車、步、騎、弩四個兵種陶俑九百三十九件,挽車戰馬和乘騎戰馬四百七十二匹,戰車八十九乘,整個俑坑應屬於一個屯居待命的陣營體系。在第一階段俑坑上層的考古工作中,除清理數座現代墓葬、擾坑、近代水井和秦末盜洞外,尤其重要的是發現了一個早期盜擾坑(編號為H8),根據其開口層位及有關跡象推斷,不但是一個早年的盜擾坑,而且是一個點火口。這一發現,為二號坑早期的人為破壞和焚燒提供了極其珍貴的考古依據。為了滿足觀眾早日瞭解二號坑真相的渴望,同一號坑一樣,二號坑的發掘採取了邊發掘邊開放的模式,於一九九四年十月十四日正式對外開放。

由於二號坑的發掘越來越受到社會各界的關注和重視,考古隊又在原有隊領導的基礎上,先後增補劉占成、張穎嵐、張天柱三人為考古隊副隊長,其他各方面的力量也不同程度地得以加強。在這種社會大背景下,參加發掘的考古隊員把二號坑的發掘看做是時代所賦予的特殊責任,無論是盛夏還是嚴寒季節,隊員們都在陰暗、潮濕的環境下,堅守崗位,一絲不苟地從事著一個個細部的清理和發掘。每一位參與此項工作的考古人員,都為自己能夠在這世界第八大奇蹟的考古事業中貢獻一份力量而感到光榮和自豪。

當二號坑發掘告一段落後,秦俑館的主體工作進入了研究、保護出土文物階段。二○○九年六月十三日,經國家文物局批准,考古人員重返一號坑,進行第三次發掘清理。本次發掘的地點位於一號坑北側中段,具體區域包括三個隔牆和兩個過洞。經過三年的努力,共出土了陶俑、車馬器、兵器、生產工具等各類文物共計三百一十餘件(組),其中揭露陶馬三組十二匹,陶俑一百零二件;清理戰車二乘、戰鼓二處、漆盾一處、兵器柲十處、弓弩箭箙十二處,另有建築材料朽跡如木、席、夯窩等痕跡多處。鑑於以往的發掘經驗,一號坑遭多次破壞且焚燒嚴重,出土文物的顏色應大部分脫落,即使有也不會保存太好。但經耐心細緻的發掘,還是在陶器和漆木器上發現了不少彩繪,且比預想的要好,其中柲、弩、鼓等各種器物上的彩繪均有保留。出土的陶俑彩繪雖然保存面積較小,但數量卻很多,秦俑服飾上的顏色也非常多,有的極為鮮豔。發掘中,考古人員還先後發現了黑色眼睛、灰褐色眼睛的兵馬俑,甚至發現了一個眼珠為紅色、瞳仁為黑色的彩繪兵馬俑頭,讓人驚喜不已。如此明顯的服飾和人體不同器官的不同彩繪,使考古人員對兵馬俑「千人千面、千人千色」的猜測進一步得到印證。

在出土文物中,令考古人員特別是新聞媒體格外驚喜、興奮的,是一個級別頗高的將軍俑。因為俑的鎧甲甲片較小,說明其級別相當高。(甲片越大、越粗糙,級別越低。)俑身的魚鱗甲做工精細,鎧甲邊緣處有彩繪圖案,呈現幾何形狀。腰部以下保存完整且殘存顏色較濃的彩繪,「這在歷次出土的將軍俑中是罕見的,而且顏色的鮮豔程度也突破了我們的想像。」考古隊專家申茂盛如是說。

到了二○一二年六月十日,一號坑的發掘又有新進展,且有喜訊傳出,考古人員在一輛戰車上發現了秦軍使用的盾,屬於皮質漆盾,這是三座秦始皇兵馬俑坑中出土的第一件盾。經測量,盾牌高七十釐米,寬四十餘釐米,有些殘破。其尺寸恰好是秦始皇陵銅車馬上發現的銅盾的一倍。因秦陵出土的銅車馬各部件是按原尺寸的二分之一製造,剛好印證了之前考古學家對秦軍使用盾牌大小的推測。因這件盾位於九號過洞第二輛車的右側,考古學家認為是車右側的武士配置使用。但因使用者級別的關係,與銅車馬上的盾紋飾差別很大。當年發掘秦陵一號銅車馬時,在車輿右欄板內側前部發現一銅盾,為實用盾的一半大小,銅盾邊欄內繪有天藍色的流雲紋飾,雲頭波折捲曲相互勾連,流雲外的空白區域填滿白色的穀壁紋,在邊欄圍繞的中央界域內繪有四條變相夔龍紋,兩兩左右相對回顧成為一組。而此次在一號坑清理出來的漆盾,邊欄繪製多層幾何紋,線條隱約,有紅有綠有白。背面朝上,因此可看到握手部分,只髹漆(油漆)未彩繪,雖然因為等級的區別,此次出土的秦漆盾比不上秦陵一號銅車馬所攜銅盾精緻,但這是秦始皇兵馬俑三座俑坑中出土的第一件皮質漆盾,正確的稱呼是「孑盾」。因其出土在車上,應是與劍、矛等武器配合使用的實用兵器。此前,考古學家根據兵馬俑坑出土的戈矛劍戟等兵器,認為秦軍在戰場上的格鬥搏殺是沒有防禦器具的,只是一味向前、向前,要麼死去,要麼殺死對方取得勝利,拎著敵人的頭顱活著回來領賞晉職加爵。秦俑一號坑漆盾的出土,對這個推斷產生了動搖,秦軍還是有一部分防禦器具的。但是,仍不能以這件漆盾的出土改變秦軍在戰場上總體的以進攻為主的制度,所謂攻防之戰的「防禦」仍微乎其微,偶爾有軍吏手持防禦器具,或只是象徵性的擺設—這是秦的政治、軍事制度以及最高統治者的意志所決定的。