緣起:欣於所遇

十年前,《快雪時晴》首演前一晚,王安祈藝術總監好意提醒,觀眾對這戲的反應會很兩極,要有心理準備,接著劇團樂團合體彩排,下半場有些二度創作時的添筆,我越看越無助,忍不住滾出淚來。怎麼啦,張容遍歷劫毀,到頭來發現快雪時晴帖只剩下摹本,不也念頭一轉,釋然而笑嗎?這是我在戲裡對主人翁的編派,可閃回戲外面對現實,我只剩一個主意:「好吧,看首演,其他場就不看了。」

彩排結束後,一位基督教報刊的記者找到後台來,兩眼炯炯地稱謝:「妳肯定看見了吧,」什麼?「神早就在東方大地施行祂的大能大力了,」從何說起?她謝的是那一幕,乾隆皇帝當著張容的面在快雪時晴帖上題寫「神」一字。雖說此「神」非彼神,我心頭扛了太久的重擔,就這樣,靠神的大力卸了下來。後來我四場全到,觀眾看著台上的張容,一程趕過一程,我聽著台下觀眾,從歷史長流裡取一瓢飲,映照自心的唏噓聲,此起彼落。

《快》緣起於命題。教育部指示轄下的國光劇團製演「本土」京劇,安祈老師苦思解圍之道,想到一直在寫歌仔戲的我,她說這戲和NSO國家交響樂團跨界合作,不必太規範,若找對題材,她相信我能用藝術手法鋪排本土情懷。電話裡,我直覺地回應,京劇要說發生在台灣的故事,演繹外省人的生命經驗會比較妥貼,安祈老師輕柔地問:「外省人的題材,也算本土嗎?」問我,似乎也在問自己。

說是命題作文,《快》碰觸台灣關於國族/文化認同的敏感神經,又分明是自找的難上加難。

接下國光邀約時,紀錄片《尋找太平輪》剛披露當年轟動一時、後來沉寂五十餘年的太平輪沉船事件,我繞著一九四九年的大遷徙發想,提過以太平輪倖存者為主角的大綱,但京劇要貼這麼近而且大篇幅演現代戲,安祈老師說她光想就坐立難安,「現代人的戲,還是點綴就好」。倒是另一個「從海底沉船發現用來宣示正統的國璽」的提案,她覺得很有意思,這個呼應政治現實/戰爭本質的意念,之後落實為《快》首演版的副線,亦即「裘母的兒子們投靠不同霸主陣營,導致兄弟自相殘殺」。一九四九年,國共內戰大勢已定,國民黨政府帶著「中華民國」東渡台灣,當時倉皇別鄉的,除了來自大陸各省的兩百萬軍民,還有從對日抗戰起,就被打包著一路逃避兵禍,最後搭乘中鼎艦渡海來到台灣的故宮文物。為了上溯適合古裝的歷史情境,我轉往故宮文物尋找靈感,偶然看到日本NHK電視台製作的《兩岸故宮》紀錄片,當中有一片段,王家後人從閣樓上把家譜搬下來,當這份逃過無數動亂的金庭家譜在鏡頭前徐徐展開時,我看見王羲之的名字,列位首頁第一行——呀,原來書聖到了晚年,以自己為第一代祖,在江南重修王氏家譜呢。

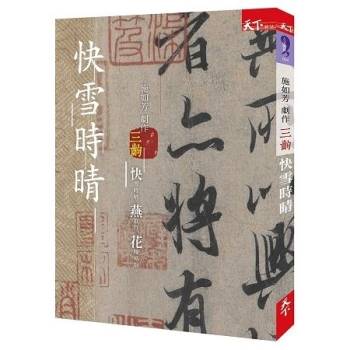

從那一刻起,落腳在台北故宮的快雪時晴帖,佔滿我心裡眼裡,曖曖內含光,短短二十八個字,通常解釋為:「在一場舒爽的驟雪過後,王羲之寫信問候張姓友人」,其中的「未果為結」,說的是什麼事?能挖出戲來嗎?看似平實的家常語,要入戲成為人物的動機,我得看出不尋常的疑情,再者,故事終點若真的在台北故宮,主人翁這一「疑」,底蘊得足夠深厚,這條從東晉綿延至二十一世紀的有情之路,才有歷久不衰的戲劇張力。

金庭家譜所見,打通《快》的任督二脈,主人翁是收信人「山陰張侯」,尋帖問道的主心骨,靠「發信人重修家譜」這條線索立了起來。聽到這個主線構想,安祈老師說了句「我還真喜歡這一點沈重」,當場便拍板定案。於是,隨著張容穿朝越代,我正式展開為京劇、歌劇演員設戲的漫漫長路。

史載王羲之當會稽太守時,遭逢旱年,他一度拒絕提供軍糧給朝廷北伐軍。我設想王羲之的摯友張容,堅持兩人少壯時的理想,在北伐戰役中陣亡後,一靈不昧,行過四個時空,聽著後世之人說故事、發牢騷,若有似無地互動,終於理解了王羲之邀他終老江南的隱情。孤魂尋帖的旅程,充滿高度假定性,此間人事物的設計,虛實交錯,層層逼入「離散者」的痛癢處,意在借物喻人,以古觀今。素材用得繁複,要爬梳頭緒,寫出說服力,一次次砍掉重練,是必經的過程,但真沒想到歷史這麼弔詭,太多反覆無常,狠狠嘲諷了我對歷史對人生的無知。京劇新手的關係吧,想像觀眾會如何接收我的詮釋,讓我患得患失。為什麼要選擇這個題材?又或者,是這個題材找上我?踱步回啟程處,幾度重認初心:是愛,不是恐懼。身處在全球化多元價值的時代,台灣人仍礙於諸多無奈和知見,把政治和文化混為一談。說故事的我,乞靈於王羲之,因緣際會寫了《快雪時晴》,以書聖其人其帖的穿透力,寄託一段台灣的歷史記憶,以及「我們住在這裡」的本土情懷。得此一遇,何其有幸!

《快》忝列台灣京劇的一頁,被評為「舉重若輕,以歷史眼光的擴展,抒情詩意的召喚來看,均是上乘之作,為京劇本身南渡的意義,找到新的起點」(文評家王德威語),「打破傳統敘事結構,在大膽、新穎的創意布局下,發展為一幅歷史流光卷軸,如歌的行板風格,帶給觀眾及戲曲自身一次莫大驚喜」(劇評家紀慧玲語),是「最能代表台灣當代創作的戲劇之一」(藝術家董陽孜語)。觀眾迴響幾乎沒有斷過,教我放下的心,又提了起來,每當有人對著我懷念《快》,我都會發願立誓似的,說:「不管戲能不能再演,我都要重修劇本。」彷彿非如此虛妄,不足以酬答文章知己,和這可遇不可求的題材。

據聞米開蘭基羅雕大衛像,面對那塊百年一遇的潔白大理石,淡定地說:「大衛已經在這塊石頭裡了,我只是要把多餘的部分鑿掉。」我沒有米大師的驚世之才,但面對堂堂上演過的《快》,竟有相似的心情。劇本從無到有的階段,身為當局者,倉皇而迷亂,如今,經過十年的沉澱,我希望在首演版中呼之欲出的「山陰張侯」,能立在簡潔的戲劇結構上,形象澄澈灑脫,而更富有魏晉風流的生命力。首演版以張容貫穿古今為主線,點到為止的「裘母憶想兒子們」、「兩位外省人心事告白」為副線,三股戲相互指涉,交織成全劇。這樣的結構思惟,使戲到下半場,容易流於蕪雜,而且在南宋時空,王伍思揭曉先祖王羲之在張容死後重修王氏家譜,快雪時晴帖的密碼便算解開了,要維持戲的內在張力,須在張容一己身世之外,早早投注其他關懷,往三希堂、台北故宮走的時候,才牽引得出更進一步的生命感悟。因此,重縷精修《快》,我刪掉了裘母,重新刻畫大地之母,讓張容之魂飄飄蕩蕩的究竟之旅,深刻連結大地之母,連同其他時空的人,都扎在祂的冷靜觀照下。新的架構,展開了天地不言的歷史視野,原本看得特別要緊特別糾結的高曼青、姜成章,也不妨少一點溫情感傷,一視同仁了。卓別林說:「近看人生是場悲劇,人生遠看成了喜劇。」時代變得實在太快,再一次風塵僕僕走到台北故宮時,欸,早換成網路手機當道、連火星文都落伍的時代了。把大白話含在嘴裡吞吐的青少年,輕盈得很,歪打正著的無厘頭,update用語就好;但「哪兒疼我,哪兒就是我的家」,被抓兵來到台灣的姜成章,若還從心裡掏出這句重話來安身立命,張容會感觸到什麼呢?信物足堪流傳,人是百代過客,這一會兒,不說喪痛憂患,不說「同悲同喜,奔赴共同的未來」,自然而然地,偕張容回到方寸之間,回到王羲之蘭亭集序的語境:欣於所遇,暫得於己,不知老之將至。卓別林說:「近看人生是場悲劇,人生遠看成了喜劇。」時代變得實在太快,再一次風塵僕僕走到台北故宮時,欸,早換成網路手機當道、連火星文都落伍的時代了。把大白話含在嘴裡吞吐的青少年,輕盈得很,歪打正著的無厘頭,update用語就好;但「哪兒疼我,哪兒就是我的家」,被抓兵來到台灣的姜成章,若還從心裡掏出這句重話來安身立命,張容會感觸到什麼呢?信物足堪流傳,人是百代過客,這一會兒,不說喪痛憂患,不說「同悲同喜,奔赴共同的未來」,自然而然地,偕張容回到方寸之間,回到王羲之蘭亭集序的語境:欣於所遇,暫得於己,不知老之將至。

十年前,《快雪時晴》首演前一晚,王安祈藝術總監好意提醒,觀眾對這戲的反應會很兩極,要有心理準備,接著劇團樂團合體彩排,下半場有些二度創作時的添筆,我越看越無助,忍不住滾出淚來。怎麼啦,張容遍歷劫毀,到頭來發現快雪時晴帖只剩下摹本,不也念頭一轉,釋然而笑嗎?這是我在戲裡對主人翁的編派,可閃回戲外面對現實,我只剩一個主意:「好吧,看首演,其他場就不看了。」

彩排結束後,一位基督教報刊的記者找到後台來,兩眼炯炯地稱謝:「妳肯定看見了吧,」什麼?「神早就在東方大地施行祂的大能大力了,」從何說起?她謝的是那一幕,乾隆皇帝當著張容的面在快雪時晴帖上題寫「神」一字。雖說此「神」非彼神,我心頭扛了太久的重擔,就這樣,靠神的大力卸了下來。後來我四場全到,觀眾看著台上的張容,一程趕過一程,我聽著台下觀眾,從歷史長流裡取一瓢飲,映照自心的唏噓聲,此起彼落。

《快》緣起於命題。教育部指示轄下的國光劇團製演「本土」京劇,安祈老師苦思解圍之道,想到一直在寫歌仔戲的我,她說這戲和NSO國家交響樂團跨界合作,不必太規範,若找對題材,她相信我能用藝術手法鋪排本土情懷。電話裡,我直覺地回應,京劇要說發生在台灣的故事,演繹外省人的生命經驗會比較妥貼,安祈老師輕柔地問:「外省人的題材,也算本土嗎?」問我,似乎也在問自己。

說是命題作文,《快》碰觸台灣關於國族/文化認同的敏感神經,又分明是自找的難上加難。

接下國光邀約時,紀錄片《尋找太平輪》剛披露當年轟動一時、後來沉寂五十餘年的太平輪沉船事件,我繞著一九四九年的大遷徙發想,提過以太平輪倖存者為主角的大綱,但京劇要貼這麼近而且大篇幅演現代戲,安祈老師說她光想就坐立難安,「現代人的戲,還是點綴就好」。倒是另一個「從海底沉船發現用來宣示正統的國璽」的提案,她覺得很有意思,這個呼應政治現實/戰爭本質的意念,之後落實為《快》首演版的副線,亦即「裘母的兒子們投靠不同霸主陣營,導致兄弟自相殘殺」。一九四九年,國共內戰大勢已定,國民黨政府帶著「中華民國」東渡台灣,當時倉皇別鄉的,除了來自大陸各省的兩百萬軍民,還有從對日抗戰起,就被打包著一路逃避兵禍,最後搭乘中鼎艦渡海來到台灣的故宮文物。為了上溯適合古裝的歷史情境,我轉往故宮文物尋找靈感,偶然看到日本NHK電視台製作的《兩岸故宮》紀錄片,當中有一片段,王家後人從閣樓上把家譜搬下來,當這份逃過無數動亂的金庭家譜在鏡頭前徐徐展開時,我看見王羲之的名字,列位首頁第一行——呀,原來書聖到了晚年,以自己為第一代祖,在江南重修王氏家譜呢。

從那一刻起,落腳在台北故宮的快雪時晴帖,佔滿我心裡眼裡,曖曖內含光,短短二十八個字,通常解釋為:「在一場舒爽的驟雪過後,王羲之寫信問候張姓友人」,其中的「未果為結」,說的是什麼事?能挖出戲來嗎?看似平實的家常語,要入戲成為人物的動機,我得看出不尋常的疑情,再者,故事終點若真的在台北故宮,主人翁這一「疑」,底蘊得足夠深厚,這條從東晉綿延至二十一世紀的有情之路,才有歷久不衰的戲劇張力。

金庭家譜所見,打通《快》的任督二脈,主人翁是收信人「山陰張侯」,尋帖問道的主心骨,靠「發信人重修家譜」這條線索立了起來。聽到這個主線構想,安祈老師說了句「我還真喜歡這一點沈重」,當場便拍板定案。於是,隨著張容穿朝越代,我正式展開為京劇、歌劇演員設戲的漫漫長路。

史載王羲之當會稽太守時,遭逢旱年,他一度拒絕提供軍糧給朝廷北伐軍。我設想王羲之的摯友張容,堅持兩人少壯時的理想,在北伐戰役中陣亡後,一靈不昧,行過四個時空,聽著後世之人說故事、發牢騷,若有似無地互動,終於理解了王羲之邀他終老江南的隱情。孤魂尋帖的旅程,充滿高度假定性,此間人事物的設計,虛實交錯,層層逼入「離散者」的痛癢處,意在借物喻人,以古觀今。素材用得繁複,要爬梳頭緒,寫出說服力,一次次砍掉重練,是必經的過程,但真沒想到歷史這麼弔詭,太多反覆無常,狠狠嘲諷了我對歷史對人生的無知。京劇新手的關係吧,想像觀眾會如何接收我的詮釋,讓我患得患失。為什麼要選擇這個題材?又或者,是這個題材找上我?踱步回啟程處,幾度重認初心:是愛,不是恐懼。身處在全球化多元價值的時代,台灣人仍礙於諸多無奈和知見,把政治和文化混為一談。說故事的我,乞靈於王羲之,因緣際會寫了《快雪時晴》,以書聖其人其帖的穿透力,寄託一段台灣的歷史記憶,以及「我們住在這裡」的本土情懷。得此一遇,何其有幸!

《快》忝列台灣京劇的一頁,被評為「舉重若輕,以歷史眼光的擴展,抒情詩意的召喚來看,均是上乘之作,為京劇本身南渡的意義,找到新的起點」(文評家王德威語),「打破傳統敘事結構,在大膽、新穎的創意布局下,發展為一幅歷史流光卷軸,如歌的行板風格,帶給觀眾及戲曲自身一次莫大驚喜」(劇評家紀慧玲語),是「最能代表台灣當代創作的戲劇之一」(藝術家董陽孜語)。觀眾迴響幾乎沒有斷過,教我放下的心,又提了起來,每當有人對著我懷念《快》,我都會發願立誓似的,說:「不管戲能不能再演,我都要重修劇本。」彷彿非如此虛妄,不足以酬答文章知己,和這可遇不可求的題材。

據聞米開蘭基羅雕大衛像,面對那塊百年一遇的潔白大理石,淡定地說:「大衛已經在這塊石頭裡了,我只是要把多餘的部分鑿掉。」我沒有米大師的驚世之才,但面對堂堂上演過的《快》,竟有相似的心情。劇本從無到有的階段,身為當局者,倉皇而迷亂,如今,經過十年的沉澱,我希望在首演版中呼之欲出的「山陰張侯」,能立在簡潔的戲劇結構上,形象澄澈灑脫,而更富有魏晉風流的生命力。首演版以張容貫穿古今為主線,點到為止的「裘母憶想兒子們」、「兩位外省人心事告白」為副線,三股戲相互指涉,交織成全劇。這樣的結構思惟,使戲到下半場,容易流於蕪雜,而且在南宋時空,王伍思揭曉先祖王羲之在張容死後重修王氏家譜,快雪時晴帖的密碼便算解開了,要維持戲的內在張力,須在張容一己身世之外,早早投注其他關懷,往三希堂、台北故宮走的時候,才牽引得出更進一步的生命感悟。因此,重縷精修《快》,我刪掉了裘母,重新刻畫大地之母,讓張容之魂飄飄蕩蕩的究竟之旅,深刻連結大地之母,連同其他時空的人,都扎在祂的冷靜觀照下。新的架構,展開了天地不言的歷史視野,原本看得特別要緊特別糾結的高曼青、姜成章,也不妨少一點溫情感傷,一視同仁了。卓別林說:「近看人生是場悲劇,人生遠看成了喜劇。」時代變得實在太快,再一次風塵僕僕走到台北故宮時,欸,早換成網路手機當道、連火星文都落伍的時代了。把大白話含在嘴裡吞吐的青少年,輕盈得很,歪打正著的無厘頭,update用語就好;但「哪兒疼我,哪兒就是我的家」,被抓兵來到台灣的姜成章,若還從心裡掏出這句重話來安身立命,張容會感觸到什麼呢?信物足堪流傳,人是百代過客,這一會兒,不說喪痛憂患,不說「同悲同喜,奔赴共同的未來」,自然而然地,偕張容回到方寸之間,回到王羲之蘭亭集序的語境:欣於所遇,暫得於己,不知老之將至。卓別林說:「近看人生是場悲劇,人生遠看成了喜劇。」時代變得實在太快,再一次風塵僕僕走到台北故宮時,欸,早換成網路手機當道、連火星文都落伍的時代了。把大白話含在嘴裡吞吐的青少年,輕盈得很,歪打正著的無厘頭,update用語就好;但「哪兒疼我,哪兒就是我的家」,被抓兵來到台灣的姜成章,若還從心裡掏出這句重話來安身立命,張容會感觸到什麼呢?信物足堪流傳,人是百代過客,這一會兒,不說喪痛憂患,不說「同悲同喜,奔赴共同的未來」,自然而然地,偕張容回到方寸之間,回到王羲之蘭亭集序的語境:欣於所遇,暫得於己,不知老之將至。