追憶台北的晨光、晨音與吃早餐

關於台北的晨音、晨光與吃早餐的種種,在生命中不同的階段,都有不同的往事。

十八、九歲到二十四、五歲時,都跟著畫畫、寫詩、寫影評的人閒混,天天熬夜的我們,總有本領扯東扯西扯到天光魚肚翻白,才心甘情願離開不同朋友的家門,但也不想立即返家,於是,吃早餐就成為繼續晃盪的理由了。

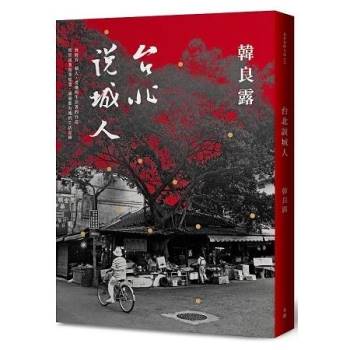

二、三十年前,住在東門臨沂街的我,有可能去東門市場走走,五、六點的早市總有種精神抖擻的氣氛,通常最早工作的一定是肉鋪,大隻豬在木板上,肉販神準地下快刀切割,雖然是無聲的演出,卻彷彿聽得到肅殺之聲。

雞攤總是較聒噪,關在鐵籠中的紅冠公雞仍盡當日最後職責地叫晨,母雞也嘰嘰地呼應著,隔鄰的魚販將剛運到的大草魚倒進小魚池中,過多的魚嘩啦地在淺水中掙扎吐氣,早出局的魚其實也早輕鬆。

菜販來得較晚,但也慢慢擺好了菜攤,講究者會灑水好讓菜蔬看來像沾著露珠,清晨的菜總看來很有朝氣的樣子,也較能讓疲倦而發紅的眼睛看著覺得舒適。

市場裡有一攤米粉湯,當年顧客還不像今日這般擁擠,可以清閒地吃碗米粉

配兩塊油豆腐,睜著已經逐漸要闔上的雙眼,有一種恍惚的倦意,但吃著微飽再回家上床會更容易入眠也保證不會大上午突然餓得醒過來。

或有時會去信義路華南銀行旁的小巷中吃壽司、味噌湯、脆腸排骨冬粉,當時的中年老板人極沉靜,常常小吃做得好的攤家都不呼,靜心專注者才能料理細節吧!這家小攤我起碼吃了十年,但後來老老板不在了,口味也跟著變差,如今每回忍不住去一趟就只好再失望一回。

念大學時,有一陣子搬出臨沂街的家,在復興南路底與人合租公寓過起獨立時代的生活,當時天天深夜在信義路國際學舍對面的影評人朋友家大擺龍門陣,總是清談到清晨三、四點再沿著信義路復興南路走回租屋處,當時復興南路還未變身為二十四小時清粥小菜街,整條復興南路入夜很冷清,但在瑞安街口卻有一處清粥攤,賣簡單的台式清粥小菜,一盤菜當時只賣二元,吸引一些夜工族及起早做運動的老人,我常擠身其間,在微微的天光下,吃著傳統的煮芋莖、煎鹹帶魚,喝著暖呼呼的米粥,清晨時光總有種特別清明寧靜的時刻,是整晚說了太多的話倒盡了思緒雜質後的空白。之後開始為電視台寫劇本,再也沒時間徹夜空談,但仍習慣做夜貓子,當時是台北八○年代經濟大躍進的年代,流行二十四小時咖啡座,每張桌子上還有獨立電話,是前手機時代都會居民最早能享受的隨身電話,但你得先覓得水草游牧處。

我的水草處是在東區的巷弄中,從晚上十點左右入駐,先喝咖啡、吃點心、打電動玩具,打混久後開始專心寫劇本,中間偶爾還會接到劇組的人來電詢問進度,碰上趕錄影時,有時清晨六點助理還會來咖啡館拿剛填完格子的稿件。

當時也是未禁菸的時代,二十四小時咖啡館就如同今天的機場吸菸室,如今想來何等烏煙瘴氣,但當時人在霧中卻不見霧,直到人走出屋外,吸了幾口薄涼的空氣,竟然有種泫然的感覺,是菸醉後又清醒的片刻,聽著巷道中大樹上小鳥的啼叫,霎時覺得出一夜汙泥。

從清晨咖啡館出來,再也喝不得咖啡,吃不下麵包等等西式口味,都是去當時延吉街上一家豆漿攤,單喝鹹豆漿,燒餅油條也免了,鹹豆漿中放下不少辣油,吃了可振提精神,再沿著仁愛路步行回東豐街的家。

夜貓生活在我開始製作清晨新聞節目後告終,節目六點播出,我得五點到電視台,只好成了早鳥族,清晨四點就得起床,四點半出門,還是清晨光音,卻是不同風景了,一夜未眠與一覺初醒的台北是不同的台北。

清晨出門工作的我,反而沒了那種費里尼式甜美生活的悠然,當年也沒美而美星巴克,較多是跟小販順手買個飯,路上的一切似乎都變得匆匆,看到的都是工作的人,清潔工正在洗街,水聲嘩啦嘩啦,單車後載著豆腐木盒送貨一路按著車鈴,深怕被行人撞翻了豆腐,每個行人都彷彿有下一個目標,早鳥兒面對的是一天的開始。

我的正式早餐時間是節目八點結束後,有時會去當時才開幕不久的凱悅飯店吃自助早餐,先喝一杯現榨的橙汁,吃雙蛋、火腿、楓糖薄餅,凱菲屋內坐著的也是八○年代的起飛族,這些人才會想吃、才吃得下自助早餐這樣的能量早餐。

五星級飯店的早餐,是另一種光音,有人發出迅速翻閱《華爾街日報》的翻報聲,外國財經報紙的紙張特別緊脆,翻起來會有颯颯聲,煮咖啡機的蒸氣聲、刀叉在白磁盤上刮動的聲音、不同國籍的語言的交談聲、道早安的中英文聲音。我到底在五星級飯店吃了多久的自助早餐?如今在記憶中幾乎已成謎,因為都是千篇一律的食物,常常吃到一半就開始覺得睏了起來,後來就厭了,直到今日,我連住大飯店都會捨免費的自助早餐不吃,可能就是當年吃怕了。

出國七年間,雖然也常在倫敦、紐約、巴黎、羅馬、京都遇見一些優質的早餐,但台北獨特的早餐光景卻一直讓我追憶不已。

回台北定居後,選擇過悠閒的生活,也意味著可以選擇過不同的早餐生活。

興致一起,不管是坐捷運或坐小黃,隨時可以在清晨六、七點到廣州街去吃周記肉粥配紅糟肉,或去永樂市場吃旗魚米粉,這都是童年阿帶著我走的路線,吃早餐順便拜早香,祭完五臟廟後再去龍山寺或霞海城隍廟。

艋舺、大稻埕老街區,如今還留有較多的早市,店家多五、六點就開市,在甘州街上還有兩處賣了四十多年的清粥小菜攤和炸油條攤,皆因循傳統農業生活日出而作的節奏。清晨的小攤,冒著煮白粥的白煙與米香,七十多歲的老阿吃著沾著醬油膏的脆油條,吃的也是陳年的記憶滋味。

有時,一大早去小南門旁吃一碗福州麵當早餐也別有風味,在這種地方,會遇見的都是同我族類的懷舊者,加烏醋、加辣油,也加入消逝青春的滋味。

如今住在台北南區的我,清晨早起,走路五分鐘處的龍泉市場內有家清晨六時就賣現煮雞湯米粉的小攤,冬日寒索時打一碗熱湯下肚最溫心也溫肚,散步得遠些可去杭州南路去吃燒餅油條配甜漿,或去金華街榕樹下的小攤吃碗花枝羹,這些市井早餐,都是庶民才能享有的自在生活。

當我想知道別人在過什麼樣的生活時,問他們吃什麼早餐,最能描繪出他們生活的光景。在一日三餐中,中餐、晚餐是必須,只有那些肯在早餐花時間、變花樣,尋找清晨風光的人,大都是還能小隱於台北仍不失閒情的生活者。早餐,也是台北如今做為一個獨特城市的特色之一,想到晨起,台北有那麼多有意思的早餐在等著我,自然不會想移民去巴黎。台北康青龍街區的修學之旅

前不久,任教於香港中文大學傳播學院的馬傑偉教授,帶了學院師生二十八人來台北體驗一場不尋常的修學之旅。

負責接待的南村落安排了四天三夜的不一樣的台北體驗,怎麼不一樣呢?首先,第一天中午從機場接到這些貴客,坐巴士來到位於台北南區的旅館入住後,一直到第四天離開,中間三天的旅程完全不曾用到交通工具,全都是安步當車。第一天下午先在「北區光點計劃」中為境外旅客所設立的免費的旅人茶房喝下午茶,看了些以永康街、青田街、龍泉街為主軸的台北「康青龍」街區的紀錄短片,短片的內容是二十家以賺生活而不只是賺錢的工作哲學為核心價的店家。

看完了短片,我知道香港的獨立咖啡店和二手書店的數量微乎極微,因此當我告訴這些香港人,光是在康青龍這一帶直線走路不過四十分的距離內,就有二十多家的獨立咖啡店與近十家的二手書店時,這些旅客都忍不住驚歎出聲,於是我們就開始展開我們的咖啡店、書店的旅程,原本只計劃二小時的漫步,卻因為不斷地拍照、詢問、互相交談而延長至三個多小時,晚餐時有些曾經來過台北觀光的老師、學生說,光是當天下午所體驗的台北已經和他們以前所經驗的一○一、士林夜市、西門町大不相同,有位女老師表示春節就想帶她在香港中學擔任校長的先生來從事這種有文化魅力的漫步旅行。

第二天也是從旅館走路到旅人茶房集合後,先散步十來分到殷海光故居,有學生表示他們在中學時讀過殷先生的文章,殷海光在被軟禁期間常探望他的學生中就有一些香港僑生,也許正是這些人替殷先生在香港延續了自由主義的生命價,參觀殷海光故居對這些師生而言是一趟很好的文化洗禮。後來馬傑偉教授還特別來信感激這個行程,讓他們見證了一個哲人如何在艱困屈辱的壓迫下有尊嚴地活著。

之後,我們散步去了紫藤廬,介紹一間老房子如何轉化成台灣茶文化與黨外思潮的基地,而周德偉先生舊照片背後的對聯「豈有文章覺天下,忍將功業若蒼生」也引起了這些人的注目,在幾十年紫藤廬的歷史時空中,這些十九、二十歲的香港年輕人都變得沉靜了。接著我們繼續走小路走巷弄,沿途看這一區少數留存下來的舊屋,我告訴他們不管是台師大的日治時期的老建築或麗水街的總督府山林課老宿舍保留下來的油杉家園,都不是容易的事,都經過古蹟保護的先知先覺者的抗爭與運動,讓他們知道只有靠市民意識的覺醒,我們的城市才能有身世。

三天的旅程結束時,他們看地圖,才知道每天走來走去,好像去了好多地方,其實都只在康青龍小小的方圓內,只去了一個小街區,卻覺得台北這個城市的文化生活何其多元、深厚與富啓發性。有人說他會介紹快畢業的學長,在找工作前一定要來這裡好好思考人為什麼要工作以及應當找什麼樣的工作,有人說他沒想到離開香港這麼近的地方竟然存有不是原始落後的慢生活,而是有文明便利的慢生活。

康青龍街區,並非聚光燈,也不是霓虹燈,只是個文化的幽光,卻可以讓旅人照見心靈,看見台北不一樣的價值。

關於台北的晨音、晨光與吃早餐的種種,在生命中不同的階段,都有不同的往事。

十八、九歲到二十四、五歲時,都跟著畫畫、寫詩、寫影評的人閒混,天天熬夜的我們,總有本領扯東扯西扯到天光魚肚翻白,才心甘情願離開不同朋友的家門,但也不想立即返家,於是,吃早餐就成為繼續晃盪的理由了。

二、三十年前,住在東門臨沂街的我,有可能去東門市場走走,五、六點的早市總有種精神抖擻的氣氛,通常最早工作的一定是肉鋪,大隻豬在木板上,肉販神準地下快刀切割,雖然是無聲的演出,卻彷彿聽得到肅殺之聲。

雞攤總是較聒噪,關在鐵籠中的紅冠公雞仍盡當日最後職責地叫晨,母雞也嘰嘰地呼應著,隔鄰的魚販將剛運到的大草魚倒進小魚池中,過多的魚嘩啦地在淺水中掙扎吐氣,早出局的魚其實也早輕鬆。

菜販來得較晚,但也慢慢擺好了菜攤,講究者會灑水好讓菜蔬看來像沾著露珠,清晨的菜總看來很有朝氣的樣子,也較能讓疲倦而發紅的眼睛看著覺得舒適。

市場裡有一攤米粉湯,當年顧客還不像今日這般擁擠,可以清閒地吃碗米粉

配兩塊油豆腐,睜著已經逐漸要闔上的雙眼,有一種恍惚的倦意,但吃著微飽再回家上床會更容易入眠也保證不會大上午突然餓得醒過來。

或有時會去信義路華南銀行旁的小巷中吃壽司、味噌湯、脆腸排骨冬粉,當時的中年老板人極沉靜,常常小吃做得好的攤家都不呼,靜心專注者才能料理細節吧!這家小攤我起碼吃了十年,但後來老老板不在了,口味也跟著變差,如今每回忍不住去一趟就只好再失望一回。

念大學時,有一陣子搬出臨沂街的家,在復興南路底與人合租公寓過起獨立時代的生活,當時天天深夜在信義路國際學舍對面的影評人朋友家大擺龍門陣,總是清談到清晨三、四點再沿著信義路復興南路走回租屋處,當時復興南路還未變身為二十四小時清粥小菜街,整條復興南路入夜很冷清,但在瑞安街口卻有一處清粥攤,賣簡單的台式清粥小菜,一盤菜當時只賣二元,吸引一些夜工族及起早做運動的老人,我常擠身其間,在微微的天光下,吃著傳統的煮芋莖、煎鹹帶魚,喝著暖呼呼的米粥,清晨時光總有種特別清明寧靜的時刻,是整晚說了太多的話倒盡了思緒雜質後的空白。之後開始為電視台寫劇本,再也沒時間徹夜空談,但仍習慣做夜貓子,當時是台北八○年代經濟大躍進的年代,流行二十四小時咖啡座,每張桌子上還有獨立電話,是前手機時代都會居民最早能享受的隨身電話,但你得先覓得水草游牧處。

我的水草處是在東區的巷弄中,從晚上十點左右入駐,先喝咖啡、吃點心、打電動玩具,打混久後開始專心寫劇本,中間偶爾還會接到劇組的人來電詢問進度,碰上趕錄影時,有時清晨六點助理還會來咖啡館拿剛填完格子的稿件。

當時也是未禁菸的時代,二十四小時咖啡館就如同今天的機場吸菸室,如今想來何等烏煙瘴氣,但當時人在霧中卻不見霧,直到人走出屋外,吸了幾口薄涼的空氣,竟然有種泫然的感覺,是菸醉後又清醒的片刻,聽著巷道中大樹上小鳥的啼叫,霎時覺得出一夜汙泥。

從清晨咖啡館出來,再也喝不得咖啡,吃不下麵包等等西式口味,都是去當時延吉街上一家豆漿攤,單喝鹹豆漿,燒餅油條也免了,鹹豆漿中放下不少辣油,吃了可振提精神,再沿著仁愛路步行回東豐街的家。

夜貓生活在我開始製作清晨新聞節目後告終,節目六點播出,我得五點到電視台,只好成了早鳥族,清晨四點就得起床,四點半出門,還是清晨光音,卻是不同風景了,一夜未眠與一覺初醒的台北是不同的台北。

清晨出門工作的我,反而沒了那種費里尼式甜美生活的悠然,當年也沒美而美星巴克,較多是跟小販順手買個飯,路上的一切似乎都變得匆匆,看到的都是工作的人,清潔工正在洗街,水聲嘩啦嘩啦,單車後載著豆腐木盒送貨一路按著車鈴,深怕被行人撞翻了豆腐,每個行人都彷彿有下一個目標,早鳥兒面對的是一天的開始。

我的正式早餐時間是節目八點結束後,有時會去當時才開幕不久的凱悅飯店吃自助早餐,先喝一杯現榨的橙汁,吃雙蛋、火腿、楓糖薄餅,凱菲屋內坐著的也是八○年代的起飛族,這些人才會想吃、才吃得下自助早餐這樣的能量早餐。

五星級飯店的早餐,是另一種光音,有人發出迅速翻閱《華爾街日報》的翻報聲,外國財經報紙的紙張特別緊脆,翻起來會有颯颯聲,煮咖啡機的蒸氣聲、刀叉在白磁盤上刮動的聲音、不同國籍的語言的交談聲、道早安的中英文聲音。我到底在五星級飯店吃了多久的自助早餐?如今在記憶中幾乎已成謎,因為都是千篇一律的食物,常常吃到一半就開始覺得睏了起來,後來就厭了,直到今日,我連住大飯店都會捨免費的自助早餐不吃,可能就是當年吃怕了。

出國七年間,雖然也常在倫敦、紐約、巴黎、羅馬、京都遇見一些優質的早餐,但台北獨特的早餐光景卻一直讓我追憶不已。

回台北定居後,選擇過悠閒的生活,也意味著可以選擇過不同的早餐生活。

興致一起,不管是坐捷運或坐小黃,隨時可以在清晨六、七點到廣州街去吃周記肉粥配紅糟肉,或去永樂市場吃旗魚米粉,這都是童年阿帶著我走的路線,吃早餐順便拜早香,祭完五臟廟後再去龍山寺或霞海城隍廟。

艋舺、大稻埕老街區,如今還留有較多的早市,店家多五、六點就開市,在甘州街上還有兩處賣了四十多年的清粥小菜攤和炸油條攤,皆因循傳統農業生活日出而作的節奏。清晨的小攤,冒著煮白粥的白煙與米香,七十多歲的老阿吃著沾著醬油膏的脆油條,吃的也是陳年的記憶滋味。

有時,一大早去小南門旁吃一碗福州麵當早餐也別有風味,在這種地方,會遇見的都是同我族類的懷舊者,加烏醋、加辣油,也加入消逝青春的滋味。

如今住在台北南區的我,清晨早起,走路五分鐘處的龍泉市場內有家清晨六時就賣現煮雞湯米粉的小攤,冬日寒索時打一碗熱湯下肚最溫心也溫肚,散步得遠些可去杭州南路去吃燒餅油條配甜漿,或去金華街榕樹下的小攤吃碗花枝羹,這些市井早餐,都是庶民才能享有的自在生活。

當我想知道別人在過什麼樣的生活時,問他們吃什麼早餐,最能描繪出他們生活的光景。在一日三餐中,中餐、晚餐是必須,只有那些肯在早餐花時間、變花樣,尋找清晨風光的人,大都是還能小隱於台北仍不失閒情的生活者。早餐,也是台北如今做為一個獨特城市的特色之一,想到晨起,台北有那麼多有意思的早餐在等著我,自然不會想移民去巴黎。台北康青龍街區的修學之旅

前不久,任教於香港中文大學傳播學院的馬傑偉教授,帶了學院師生二十八人來台北體驗一場不尋常的修學之旅。

負責接待的南村落安排了四天三夜的不一樣的台北體驗,怎麼不一樣呢?首先,第一天中午從機場接到這些貴客,坐巴士來到位於台北南區的旅館入住後,一直到第四天離開,中間三天的旅程完全不曾用到交通工具,全都是安步當車。第一天下午先在「北區光點計劃」中為境外旅客所設立的免費的旅人茶房喝下午茶,看了些以永康街、青田街、龍泉街為主軸的台北「康青龍」街區的紀錄短片,短片的內容是二十家以賺生活而不只是賺錢的工作哲學為核心價的店家。

看完了短片,我知道香港的獨立咖啡店和二手書店的數量微乎極微,因此當我告訴這些香港人,光是在康青龍這一帶直線走路不過四十分的距離內,就有二十多家的獨立咖啡店與近十家的二手書店時,這些旅客都忍不住驚歎出聲,於是我們就開始展開我們的咖啡店、書店的旅程,原本只計劃二小時的漫步,卻因為不斷地拍照、詢問、互相交談而延長至三個多小時,晚餐時有些曾經來過台北觀光的老師、學生說,光是當天下午所體驗的台北已經和他們以前所經驗的一○一、士林夜市、西門町大不相同,有位女老師表示春節就想帶她在香港中學擔任校長的先生來從事這種有文化魅力的漫步旅行。

第二天也是從旅館走路到旅人茶房集合後,先散步十來分到殷海光故居,有學生表示他們在中學時讀過殷先生的文章,殷海光在被軟禁期間常探望他的學生中就有一些香港僑生,也許正是這些人替殷先生在香港延續了自由主義的生命價,參觀殷海光故居對這些師生而言是一趟很好的文化洗禮。後來馬傑偉教授還特別來信感激這個行程,讓他們見證了一個哲人如何在艱困屈辱的壓迫下有尊嚴地活著。

之後,我們散步去了紫藤廬,介紹一間老房子如何轉化成台灣茶文化與黨外思潮的基地,而周德偉先生舊照片背後的對聯「豈有文章覺天下,忍將功業若蒼生」也引起了這些人的注目,在幾十年紫藤廬的歷史時空中,這些十九、二十歲的香港年輕人都變得沉靜了。接著我們繼續走小路走巷弄,沿途看這一區少數留存下來的舊屋,我告訴他們不管是台師大的日治時期的老建築或麗水街的總督府山林課老宿舍保留下來的油杉家園,都不是容易的事,都經過古蹟保護的先知先覺者的抗爭與運動,讓他們知道只有靠市民意識的覺醒,我們的城市才能有身世。

三天的旅程結束時,他們看地圖,才知道每天走來走去,好像去了好多地方,其實都只在康青龍小小的方圓內,只去了一個小街區,卻覺得台北這個城市的文化生活何其多元、深厚與富啓發性。有人說他會介紹快畢業的學長,在找工作前一定要來這裡好好思考人為什麼要工作以及應當找什麼樣的工作,有人說他沒想到離開香港這麼近的地方竟然存有不是原始落後的慢生活,而是有文明便利的慢生活。

康青龍街區,並非聚光燈,也不是霓虹燈,只是個文化的幽光,卻可以讓旅人照見心靈,看見台北不一樣的價值。