第一章:無傷大雅的傷心

01

十月底的台灣起風時特別舒服,陽光很剛好,溫度也很剛好。若感覺到熱或冷,那樣的熱和冷都不會真的惹人討厭。幸子在初秋的時候特別喜歡盯著滿地的落葉,面無表情但心滿意足地踩踏過去。彷彿正在把善感的心碾碎,以為就此便能永遠堅強。幸子認為人的脆弱來自善感,幸子討厭善感,自己卻特別容易多愁。於是她也一併不喜歡自己身上有這樣的特質,她總是用冷漠的表情和話語將自己的善感隱藏起來。可是,至少妳知道自己身上有什麼,後來楊思之會這麼告訴幸子,這些東西組合成了很剛好的妳。

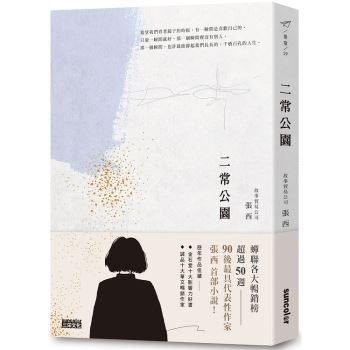

幸子住在二常路上的一間舊公寓裡,二常路是離學校不遠處的一條小路,旁邊有一個正圓形的二常公園,公園裡最多的是楓樹。每天早上五點半,清道夫會準時出現,拿著笨重的掃帚將手掌般的落葉掃進大大的垃圾袋。有時候幸子失眠,會走下樓去,在清道夫出現以前把那一地的落葉隨意地集中在一起,然後在上面踩呀踩。當她從遠處看見清道夫一跛一跛地走來,她才會心甘情願上樓。她從來沒有和清道夫說過話。她不喜歡和陌生人說話,尤其是早餐店老闆娘、書店店員、公車司機這些散佈在城市裡的隨處可見的陌生人,幸子覺得他們是城市的樣子,卻沒能決定城市的運作,若有一天消失了也不會留下任何痕跡,每個角色總是能有接替的人。就和她自己一樣。若必然會灰飛煙滅又何必群聚成一個一點也不安全的沙塔。上樓後幸子會再睡兩、三個小時,或是拿出畫紙將還沒完成的素描進度繼續推進,然後才頂著還尚為新鮮的陽光去上課。

這天也是一樣。初秋的清晨已經開始有了涼意,五點左右幸子披著一件小外套出門。她坐在公園的石子階梯上,雙腳踏著胡亂蒐集的一小堆落葉。這段時光通常很安靜,除了樹葉交頭接耳地沙沙聲以外,幾乎沒有別的聲音,就像她的畫。幸子認為顏色就是畫像的聲音,可惜她總是不懂得如何用色。

而偶爾,偶爾會有破壞這段時光的不討喜的不速之客——一輛黃色的計程車駛進二常路,停在二常公園前面。幸子知道車子裡的人是誰,她將頭低下,裝作沒有看見。

「幸子。」那個聲音叫住她,是楊思之。幸子仍沒有抬頭。楊思之是她的室友,她不喜歡楊思之。「妳又在踩樹葉呀,」楊思之說:「我也要把我的昨天踩死。」她邊說邊露出一個溫婉的笑容,這時候幸子才抬起頭看向她。楊思之沿著公園的直徑走向幸子,她穿得很美,長長的捲髮披在肩膀上,深色的小洋裝把她筆直的雙腿襯得更加白皙乾淨,對比著她濃妝豔抹的臉上有兩條黑黑的淚痕,楊思之的眼睛周圍被哭得很是難看,包裹著慘澹的眼神。

又去喝酒,幸子面無表情地想著,每次妳的善感被踩死了妳的荒唐也還是會活過來。楊思之因為喝醉的關係腳步有些踉蹌,一個沒有踩穩就跌坐在地上。幸子沒有走過去扶她。「妳一次都不願意扶我。」楊思之坐在地上哭了起來:「我們大一的時候還同組做報告。」幸子沒有說話。「你以為不說話很清高嗎,不說話的人是最懦弱的,自以為沉默是怕說出來的話會傷害別人,其實是不想傷害自己。」楊思之繼續說著:「就算沒有說出口,傷害也已經成立了!」帶著濃濃的哭腔。幸子嘆了一口氣:「起來吧。」這樣的景況在這幾年裡頻繁地讓幸子知道楊思之在說的是凌晨那個讓她掉下眼淚的人。楊思之好看的外貌似乎並沒有讓她的感情更順利,總是不斷地戀愛,不斷地失戀,再繼續不斷地戀愛。楊思之聽話地從地上爬起來,她走近幸子,然後在幸子旁邊坐下,繼續抽噎抽噎地哭。

「膝蓋還是不會痛嗎。」幸子問,眼睛靜靜地直視前方。

「嗯。」楊思之說。

幸子將頭微微轉向楊思之,身體向前傾想看看楊思之的膝蓋有沒有受傷,接著幸子看見些微的破皮,但仍然像過去任何一次受傷一樣,沒有任何的紅腫甚至瘀青。幸子又嘆了一口氣:「妳好像永遠都不會受傷。」在幸子的認知裡,這並不合常理,但幸子找不到原因解釋,索性也就習慣性地把它當作楊思之身上正常的異狀。不是有很多這樣的情況嗎,一個人身上若有著之於多數他人而言的差異,便往往會被指認為異狀,如果不是處於他的生活周遭的人,怎麼會知道那在他自己的正常性裡是屬於必然。偏見和衝突大概就多來自於我們容易搞混自己與他人的正常性。

「很多人長大以後就都不會受傷了。」楊思之說:「是妳很奇怪。」她沒有看向幸子。楊思之將手覆上自己的膝蓋,以食指和中指的指腹輕觸自己,她感覺到的只有些微粗糙的觸感,沒有任何疼痛。不知道那些傷口都去了哪裡。它們還會再出現嗎。楊思之沒有繼續往下想。「妳才奇怪。」幸子說。楊思之若無其事地將手縮回。

沉默了一會兒後,遠處有個熟悉的身影慢慢靠近。「清道夫來了,我要回去了。陽台還要打掃一下,今天新室友要搬進來。」幸子站起身,沒有等楊思之反應,她已經沿著楊思之剛剛走過的公園的直徑往舊公寓的方向走。楊思之趕緊站起身跟在幸子身後,她邊走邊因為小洋裝的露肩設計被清晨的涼意撫上而打了一個噴嚏。幸子聽見了,但她沒有回頭,只是將自己交叉在胸前的雙手把外套抓得更緊一點。

清道夫的身影在清晨顯得特別單薄,他拿著稻草製成的掃帚,沿著二常路緩慢地掃著,二常路的一邊是舊式公寓,一邊是行道樹,他熟練地數著經過的矮房,一間、兩間、三間,整排都掃完後他才會走進公園。幸子和楊思之就住在最後一間的二常公寓裡。因為是邊間,所以這裡人們總直接將那間稱為二常公寓。

「阿伯,辛苦了。」說話的是一個捲髮及肩的女孩,清道夫抬起頭,但沒有看清楚的她的臉,她也沒有真的看向清道夫,只是拉著坑坑疤疤的正紅色行李箱繞過那些被聚集起來的落葉,一邊咕噥著:「到處都有這麼多棉絮,真的很麻煩。」

清道夫聽見後皺起眉頭,他並沒有看見任何的棉絮。他抬頭看向逐漸染上橘紅色的楓樹,和些許飄落的紅色樹葉,然後繼續手上的動作。

01

十月底的台灣起風時特別舒服,陽光很剛好,溫度也很剛好。若感覺到熱或冷,那樣的熱和冷都不會真的惹人討厭。幸子在初秋的時候特別喜歡盯著滿地的落葉,面無表情但心滿意足地踩踏過去。彷彿正在把善感的心碾碎,以為就此便能永遠堅強。幸子認為人的脆弱來自善感,幸子討厭善感,自己卻特別容易多愁。於是她也一併不喜歡自己身上有這樣的特質,她總是用冷漠的表情和話語將自己的善感隱藏起來。可是,至少妳知道自己身上有什麼,後來楊思之會這麼告訴幸子,這些東西組合成了很剛好的妳。

幸子住在二常路上的一間舊公寓裡,二常路是離學校不遠處的一條小路,旁邊有一個正圓形的二常公園,公園裡最多的是楓樹。每天早上五點半,清道夫會準時出現,拿著笨重的掃帚將手掌般的落葉掃進大大的垃圾袋。有時候幸子失眠,會走下樓去,在清道夫出現以前把那一地的落葉隨意地集中在一起,然後在上面踩呀踩。當她從遠處看見清道夫一跛一跛地走來,她才會心甘情願上樓。她從來沒有和清道夫說過話。她不喜歡和陌生人說話,尤其是早餐店老闆娘、書店店員、公車司機這些散佈在城市裡的隨處可見的陌生人,幸子覺得他們是城市的樣子,卻沒能決定城市的運作,若有一天消失了也不會留下任何痕跡,每個角色總是能有接替的人。就和她自己一樣。若必然會灰飛煙滅又何必群聚成一個一點也不安全的沙塔。上樓後幸子會再睡兩、三個小時,或是拿出畫紙將還沒完成的素描進度繼續推進,然後才頂著還尚為新鮮的陽光去上課。

這天也是一樣。初秋的清晨已經開始有了涼意,五點左右幸子披著一件小外套出門。她坐在公園的石子階梯上,雙腳踏著胡亂蒐集的一小堆落葉。這段時光通常很安靜,除了樹葉交頭接耳地沙沙聲以外,幾乎沒有別的聲音,就像她的畫。幸子認為顏色就是畫像的聲音,可惜她總是不懂得如何用色。

而偶爾,偶爾會有破壞這段時光的不討喜的不速之客——一輛黃色的計程車駛進二常路,停在二常公園前面。幸子知道車子裡的人是誰,她將頭低下,裝作沒有看見。

「幸子。」那個聲音叫住她,是楊思之。幸子仍沒有抬頭。楊思之是她的室友,她不喜歡楊思之。「妳又在踩樹葉呀,」楊思之說:「我也要把我的昨天踩死。」她邊說邊露出一個溫婉的笑容,這時候幸子才抬起頭看向她。楊思之沿著公園的直徑走向幸子,她穿得很美,長長的捲髮披在肩膀上,深色的小洋裝把她筆直的雙腿襯得更加白皙乾淨,對比著她濃妝豔抹的臉上有兩條黑黑的淚痕,楊思之的眼睛周圍被哭得很是難看,包裹著慘澹的眼神。

又去喝酒,幸子面無表情地想著,每次妳的善感被踩死了妳的荒唐也還是會活過來。楊思之因為喝醉的關係腳步有些踉蹌,一個沒有踩穩就跌坐在地上。幸子沒有走過去扶她。「妳一次都不願意扶我。」楊思之坐在地上哭了起來:「我們大一的時候還同組做報告。」幸子沒有說話。「你以為不說話很清高嗎,不說話的人是最懦弱的,自以為沉默是怕說出來的話會傷害別人,其實是不想傷害自己。」楊思之繼續說著:「就算沒有說出口,傷害也已經成立了!」帶著濃濃的哭腔。幸子嘆了一口氣:「起來吧。」這樣的景況在這幾年裡頻繁地讓幸子知道楊思之在說的是凌晨那個讓她掉下眼淚的人。楊思之好看的外貌似乎並沒有讓她的感情更順利,總是不斷地戀愛,不斷地失戀,再繼續不斷地戀愛。楊思之聽話地從地上爬起來,她走近幸子,然後在幸子旁邊坐下,繼續抽噎抽噎地哭。

「膝蓋還是不會痛嗎。」幸子問,眼睛靜靜地直視前方。

「嗯。」楊思之說。

幸子將頭微微轉向楊思之,身體向前傾想看看楊思之的膝蓋有沒有受傷,接著幸子看見些微的破皮,但仍然像過去任何一次受傷一樣,沒有任何的紅腫甚至瘀青。幸子又嘆了一口氣:「妳好像永遠都不會受傷。」在幸子的認知裡,這並不合常理,但幸子找不到原因解釋,索性也就習慣性地把它當作楊思之身上正常的異狀。不是有很多這樣的情況嗎,一個人身上若有著之於多數他人而言的差異,便往往會被指認為異狀,如果不是處於他的生活周遭的人,怎麼會知道那在他自己的正常性裡是屬於必然。偏見和衝突大概就多來自於我們容易搞混自己與他人的正常性。

「很多人長大以後就都不會受傷了。」楊思之說:「是妳很奇怪。」她沒有看向幸子。楊思之將手覆上自己的膝蓋,以食指和中指的指腹輕觸自己,她感覺到的只有些微粗糙的觸感,沒有任何疼痛。不知道那些傷口都去了哪裡。它們還會再出現嗎。楊思之沒有繼續往下想。「妳才奇怪。」幸子說。楊思之若無其事地將手縮回。

沉默了一會兒後,遠處有個熟悉的身影慢慢靠近。「清道夫來了,我要回去了。陽台還要打掃一下,今天新室友要搬進來。」幸子站起身,沒有等楊思之反應,她已經沿著楊思之剛剛走過的公園的直徑往舊公寓的方向走。楊思之趕緊站起身跟在幸子身後,她邊走邊因為小洋裝的露肩設計被清晨的涼意撫上而打了一個噴嚏。幸子聽見了,但她沒有回頭,只是將自己交叉在胸前的雙手把外套抓得更緊一點。

清道夫的身影在清晨顯得特別單薄,他拿著稻草製成的掃帚,沿著二常路緩慢地掃著,二常路的一邊是舊式公寓,一邊是行道樹,他熟練地數著經過的矮房,一間、兩間、三間,整排都掃完後他才會走進公園。幸子和楊思之就住在最後一間的二常公寓裡。因為是邊間,所以這裡人們總直接將那間稱為二常公寓。

「阿伯,辛苦了。」說話的是一個捲髮及肩的女孩,清道夫抬起頭,但沒有看清楚的她的臉,她也沒有真的看向清道夫,只是拉著坑坑疤疤的正紅色行李箱繞過那些被聚集起來的落葉,一邊咕噥著:「到處都有這麼多棉絮,真的很麻煩。」

清道夫聽見後皺起眉頭,他並沒有看見任何的棉絮。他抬頭看向逐漸染上橘紅色的楓樹,和些許飄落的紅色樹葉,然後繼續手上的動作。