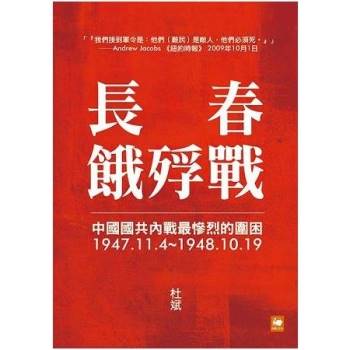

「要使長春成為死城!」

「國共內戰……中國最老的敵人是饑餓,和最新的敵人共產主義已經會師了……」

——《紐約時報》社論 1949 年8 月13 日

每一步都踏在人的骸骨上。

當長春城像刀子般立在眼前時,林彪內心在琢磨甚麼,我們近乎一無所知。但有一點可以確定的是,作為一名常勝將軍,他不可能不會想到四平攻守戰* 給他帶來的奇恥大辱。

作為中共軍隊在東北的軍事和政治上的最高統帥,如何奪取長春城,無疑是林彪殫精竭慮的戰事之一。由於林彪後來在與毛澤東的權鬥中死於非命而被掃進了歷史的垃圾堆,他在軍事和政治方面的遺產均被中共刻意遮蔽,幾乎沒有公開的文字可以審視林彪在這場內戰中的所言所想。

* 四平攻守戰,是指中華民國軍隊與中共軍隊在東北吉林省的軍事重鎮四平展開的四次大規模的防禦戰和攻堅戰,兩軍反復爭奪,林彪率領的共軍進行了史上的第一次攻堅戰,雙方投入兵力40 萬。戰爭從1946 年3 月15 日至1948 年3 月13 日,作為「軍事天才」和「常勝將軍」的林彪慘敗,共軍軍史稱「傷亡總數達8000 以上」,但史學家認為傷亡至少4 萬至5 萬人。這場戰役,令共軍士氣受到沉重打擊,沉重到「連整個東北都險些給輸掉了」,林彪甚至準備放棄共軍在東北苦心經營的地盤哈爾濱,跟國軍進行「運動戰與游擊戰」。後來歷經兩軍反復的拉鋸,最終林彪以慘重代價奪取了四平。史學家認為,國共在四平拿出雙方最精銳的軍隊來廝殺,實質上是為了爭奪長春。

但是,從林彪的軍事搭檔、東北野戰軍政治委員羅榮桓於1948 年3 月4 日在東北軍區政治工作會議上的報告可以一窺他的所思所想(此時,林彪任東北人民解放軍總司令兼政治委員,羅榮桓任副政治委員):「我黨進入東北花了本錢,派了10 萬軍隊、2 萬幹部,到東北的中央委員就有20 個,工作當然應該搞好,如果還搞不好,那就應該打屁股。」「最近華北、華東我軍都要行動起來,敵人再想由關內抽調部隊出關已經越來越困難了。在陝北最近我軍又打了個勝仗,打得很漂亮。我們東北雖然也打了不少勝仗,但和他們比起來沒有甚麼了不起。我們有火車,他們是靠毛驢子。我們自己可以造炮彈,他們只能從敵人手裡繳。我們可以成立幾十個團往前線補充,他們沒有,陝甘寧邊區總共才一百幾十萬人口。在他們那樣的條件下能打這樣大的勝仗,非常值得我們學習。」「我們當前的任務是甚麼呢?是『截斷敵人退路,繼續分割、孤立、圍攻敵人,準備吸引和打擊敵人新的增援,爭取全部殲滅進入東北之敵。』」1

此時,中華民國國軍在東北的38 個師50 萬人,已完全處於被共軍分割、孤立的城市之中。在長春城駐守著10 萬國軍精銳部隊。武器裝備陳舊落後的共軍,對付武器精良的國軍,一貫採取的策略是在游擊戰和運動戰中從側面來耗損國軍。現在,中共傾盡全力決心拿下物產資源豐富、背靠朝鮮和蘇聯的東北,是想作為自己與中華民國政府抗衡的根據地,而長春則作為首都。拿下東北的重任落在了林彪的肩上。

至於林彪是何時想到要以餓殍戰術來奪取長春城的,我們永遠無從得知了。餓殍戰術,這種野蠻而殘暴的戰爭手段,在中國5000 年悠久歷史中數不勝數,而在世界近代史中也不罕見。比如1941 年發生在蘇聯的列寧格勒圍城戰**,還有1945 年發生在中國河北省的永年圍困戰***,都是採取將城市圍困封鎖、斷糧且人禁出、以餓殍來迫使敵方屈服的戰爭。總之,林彪的餓殍戰術粉墨登場了。

** 列寧格勒圍城戰,是第二次世界大戰中軸心國——德國的統帥希特勒為攻佔列寧格勒(現為聖彼德堡)而實施的軍事行動,「決定從地球上抹去列寧格勒」,圍困從1941 年9 月9 日開始,直至1944 年1 月27 日才最終以德軍失敗而告終,共計被困872 天,致使列寧格勒地區至少餓斃64 萬人,被列入世界歷史上最血腥的戰役。

*** 永年圍困戰,是指國共兩黨在抗日戰爭勝利後為爭奪河北省永年縣城而發動的一場內戰。永年縣地處晉冀魯豫四省交匯點,由1600 名國軍駐守,是蔣介石政權在冀南地區的最後一處重要據點。共軍在1946 年6 月兩次對永年縣城發動攻擊,由於城牆堅固,易守難攻,共軍傷亡六百餘人,於是變強攻為圍困。中共晉冀魯豫軍區指示:一定要做到「困死敵人在城裡,消滅敵人在城外」。為此必須做到:一、加強軍事封鎖;二、開展政治攻勢;三、修築工事,修築圍牆碉堡。並發動周邊五個縣的五萬民工修築了二十五公里的「城外城」,令國軍無法到城外搶購糧食,以便困死在城裡;國軍依賴飛機空投糧彈,空投的糧食全被國軍吞噬。1947 年9 月17 日,當空投被迫中止後,國軍只能搶奪民食。而居民只能以樹皮和草,乃至人的屍體為食。後來,無以為繼的國軍部分遭到槍殺,部分被俘,部分投降,「無一漏網」。

1947 年10 月4 日,當共軍進入永年縣城時,歷時兩年零五十天,三萬居民的縣城僅有三千人倖存(龍應台,《大江大海1949》,台灣天下雜誌股份有限公司,2009 年8 月版)。共軍「領導親自出面主持」,將被俘的國軍「當官的都按官階殺了」,官階級別高的指揮員都「讓群眾給活剮了」(《流逝的歲月》,李新,山西人民出版社,2008 年11 月版)。

根據東北野戰軍作戰日誌記載,在尚未向中共中央和中央軍委彙報前,林彪即部署部隊封鎖長春附近的糧食和圍困長春城:1947 年11 月4 日15 時30 分,林彪電令「騎兵師(……)其餘兩個團開長春西面和北面及西北地方進行剿匪和封鎖,斷進入長春的糧柴」。又在19 時電令「九台、德惠附近之獨立團,設法封鎖長春以北、以東之糧柴進入,我軍決長期徹底封鎖政策」;1947 年11 月14 日,林彪指令所屬部隊將九台煤礦「徹底炸毀」及切斷九台到長春的電源線;1947 年11 月17 日,已有市民因為「長春煤、糧、水三荒」而有「自殺現象」的記載;1947年12 月20 日,長春零下30 攝氏度,市民在斷電和斷煤,以及「物價暴漲、人心惶惶」的酷寒中掙扎;1948 年2 月26 日,林彪即部署松江部隊「派小部隊到長春附近封鎖糧食」;1948 年3 月13 日,部署各獨立師、松江部隊、吉林部隊圍困封鎖長春城;1948 年3 月18 日,決定封鎖長春國軍的大房身飛機場,準備攻長春和打增援。同時指令獨立第五師、第十師向長春逼近,執行封鎖長春任務;1948 年3 月25 日,國軍的大房身機場遭共軍炮火襲擊,兩架運輸機被擊毀,一架擊傷機尾。從此,國軍與瀋陽的唯一空中運輸線,趨於斷絕;1948 年3 月30 日和31 日,國軍暫五十六師與共軍獨立第五師短暫交火;1948 年4 月初,中共東北局、東北軍區召開政治工作會議、省委聯席會議和軍事工作等一系列會議。中心議題是,1948 年的任務是解放全東北,支持全國的解放戰爭,並準備強攻長春;1948 年4 月13 日,東北人民解放軍遼東前方指揮所改稱東北軍區第一前方指揮所,東北人民解放軍副司令員肖勁光兼司令員,肖華任政治委員,統一指揮三、四、五縱隊及遼東獨立師與地方武裝作戰。其任務是準備攻打長春。2

林彪的軍隊在擦槍時,中共連死亡人數都預定好了: 1948 年2 月2 日,上海《時事新報(晚刊)》刊登源自投誠國軍的一名共軍軍官提供的書面證件情報,證實中共「決定本年加緊血的鬥爭」與「本年革命鬥爭計劃」,「預定將死1.5 億人,因共革命而犧牲。此項預算,包括清黨及戰鬥直接間接之死亡」。

與此同時,中共地方政府也在磨刀:1948 年2 月21 日,中共松江省委關於城市工作方針對長春工作委員會發出指示:必須發動農民群眾配合軍事封鎖和經濟封鎖,「斷絕敵人一切供應,號召農民不支應敵人,進一步不讓一粒糧食一根草運進城去,餓死敵人,以造成軍事上解放長春更有利的條件」。

在圍困封鎖長春城一個月後,林彪關於以餓殍戰術奪取長春城的謀劃似乎已確定且不可更改了。1948 年4 月18 日,中共中央東北局書記兼東北人民解放軍司令員及政治委員林彪,東北人民解放軍副政治委員羅榮桓、高崗、陳雲、李富春,東北人民解放軍參謀長劉亞樓,東北人民解放軍政治部主任譚政,七人聯名就關於敵我形勢和攻打長春的意見致電毛澤東、朱德、劉少奇以及中央軍委。他們在電文中稱:關於東北敵人形勢及我們對於我軍下一步行動意見報告如下,請予指示。

(1)東北敵人主要集中在長春、瀋陽、錦州三個城市及瀋陽、錦州附近,其他地區皆為我軍控制。長春到瀋陽以北之鐵嶺共390里,均為我軍控制;錦州到瀋陽以西之新民共270 里,亦皆為我軍控制;由錦州到天津以北之唐山共700 里,此路敵交通時斷時通,沿途有16 個師分散守備。(2)長春守兵為六十軍及新七軍,共6 個師及其他支隊、保安部隊約8 萬餘人。瀋陽及衛星據點(均在百里以內),共19 個師及其各種直屬隊共約20 多萬人。錦州、興城、義縣地區共有13 個師以上。三處敵人皆築有永久防禦性的鋼骨水泥工事,工程堅固。

(3)東北我軍在冬季攻勢中共有9 個縱隊,最近又將各地獨立師新編成3 個縱隊,共12 個縱隊。另新成立了16 個獨立師。在上述兵力中,能擔任在攻堅戰和野戰中骨幹者,約有8 個師。

(4)估計敵目前在東北基本方針為集中兵力固守瀋、長、錦三大城,藉以阻止我軍入關並企圖利用遼河、太子河的掩護,經遼中、台安相機打通瀋陽、錦州間的汽車路的交通。

(5)我軍目前正在進行政治整訓,本月底可結束,然後擬以半個月時間進行軍事教育,加強攻堅戰鬥的學習,發動群眾路線的練兵運動。然後集結冬季攻勢中原有的9 個縱隊,擔任攻長春和打援。

以7 個縱隊的兵力攻城,2 個縱隊的兵力在四平以南阻止增援,其他新成立的3 個縱隊及獨立師,擔任錦州、瀋陽間,瀋陽、四平間沿途箝制敵人。

(6)作戰計劃:第一步實行圍城,以十天到半月的時間,進行攻城作業和各種攻城準備,並掃清周邊。在此期間,極力吸引瀋陽敵人北上增援。如敵增援,則主力南下,在四平附近野戰中展開大規模的反擊,殲滅敵人;如敵不增援,則我軍即對長春發動全面總攻,計劃在十天半月左右的時間內全部結束戰鬥;在總攻擊發動後,戰鬥已進行到重要階段時,估計屆時瀋陽之敵必利用我軍消耗與疲勞大舉北上增援,則我軍仍堅持將城打下。以2 個原有的縱隊在鐵嶺與長春之間阻擊敵人。

在這份請示報告的電文中,林彪等人還稱,對其他的作戰意見也曾經深入考慮過,「均認為不甚適宜」。所以「目前只有打長春的辦法為好」,並準備以4 萬人的傷亡來完成戰鬥。

在等待中央回覆意見時,圍困依舊在有條不紊地進行著。獨立第五師、第六師、第七師、第八師、第九師、第十師皆逼近長春附近。1948年4 月19 日,林彪的司令部作戰日誌中稱:「近日來,長春每天有二、三十人逃亡瀋陽,已被我軍扣留二十餘人(一縱報)。」而林彪則電示:「長春敵近有計劃地派遣大批人員南逃,應到處盤查。」在四天后,即1948年4月22日,毛澤東代表中央軍委復電林彪等人,一方面同意打長春的意見,同時指出南下北寧線(北寧線地貫遼西走廊,西起北平,東至瀋陽,全長八百多公里,沿線有天津、塘沽、昌黎、秦皇島、山海關、錦西、錦州等重要城鎮,是連接關內外的重要陸路通道)作戰的重要意義。

從此開始,由林彪的司令部作戰日誌的記載來審視,林彪策動和部署的餓殍戰術已逐漸成形:

1948 年4 月24 日,總部電示:「長春之敵四處搶糧,並未見我獨立師嚴重打擊,對今後作戰頗為不利。各獨立師必須抽出三分之一的兵力,在長春城郊二、三十里隨時打擊搶糧之敵,嚴格禁止柴糧入城。各部應隨時電告,並每個禮拜作一次總報。」

1948 年4 月27 日,長春每日有四、五千市民紛紛向南逃。

1948 年4 月28 日,十縱報:長春南逃人員,已查到有青年學生100 余人。

1948 年5 月5 日,林彪、羅榮桓、劉亞樓關於奪取長春作戰計劃向中央軍委的報告中提出三個方案:「1)目前即攻取長春;2)以少數兵力圍困長春,封鎖糧食,主力移北寧線及熱河、冀東地區作戰;3)對長春採取長時期的圍城打援,以兩至四個月的時間進行準備,然後攻城。」

1948 年5 月6 日,林彪的總部電示其所屬部隊:「長春敵庫存糧只夠維持到5 月。各獨立師應加緊對敵糧食封鎖。」

1948 年5 月15 日,中華民國國民政府駐長春黨、政、軍負責人鄭洞國決定由新七軍抽出1 個半師,六十軍抽出一個師,組成突擊隊,試圖驅逐長春西北方面的共軍,使市內免遭共軍炮火的射擊,以減輕對大房身機場的威脅,並乘機到四郊搶糧。與此同時,東北軍區將被俘的國軍原六十軍團長張秉昌、副團長李崢先以放俘形式分批派遣回長春城,開展對六十軍中上層將領的策反工作。

1948 年5 月19 日,國軍長春守軍以兩個半師的兵力向長春西北郊進發,企圖保護大房身機場並驅逐共軍圍城部隊於炮火射程之外。

1948 年5 月20 日至22 日,共軍出動多支部隊攻擊長春出城的國軍,並多處設伏試圖切斷支援長春國軍部隊的退路。執行圍困封鎖任務的共軍很忙,而長春城裡的國軍也沒閑著。在1947 年5 月國軍遭到共軍重創後,即開始加緊構築長春城縱深配備的堅固立體防禦工事,已成為具有現代化防禦體系的城市。「(長春的城防,)市郊以鋼筋水泥築成的地堡和地堡群為骨幹,並以用路軌和枕木築成的塹壕與各種掩體同地堡相連接,構成堅固的主陣地。在主陣地外,還利用高地或大建築物設置周邊據點。這些據點,都是深溝高壘,圍著層層的鐵絲網和其它障礙物,這種環城工事的副防禦設施,被稱之為『固若金湯』。在市區內,則依託高大建築物,增設了永久性、半永久性的並且能夠相互支持的巨大明碉暗堡一百五十餘處,以市中心之中正廣場為重點,層層設防,構成核心陣地,謂之『堅冠全國』。」3

1948 年3 月25 日,在長春,國軍第一兵團正式成立。鄭洞國兼任第一兵團司令官及吉林省政府主席,第六十軍軍長曾澤生兼兵團副司令,新七軍軍長李鴻兼長春警備司令;在4 月中旬,由吉林省民政廳廳長兼長春市市長尚傳道牽頭,對長春市進行了一次戶口清查和餘糧登記。按當時統計的市內現住人口數和存糧數,市內存糧,最多只能吃到7 月底,8 月以後就將斷糧了。

在1948 年5 月初,長春市政府當局在市內搶購到糧食300 萬斤,還把南京市政府存放的100 萬斤大豆買下來作為政府機關公職人員的救濟糧。與此同時,還派出部隊出城掠奪周邊農民的存糧。

長春市政府當局將從松北五省(黑龍江省、興安省、松江省、合江省、嫩江省)被共產黨統治的區域以及從吉林逃亡流落在長春的大批地主、富農分子七、八千人組成六個志願兵團,作為對抗共軍的後備力量。

與此同時,長春市政府當局還替各級官員填寫假的身份證,蓋上真的市政府印章,每位新聞記者,也發給一張假的身份證。一名身處長春城的戰地記者後來寫道:「市政府在發假身份證時並鄭重說明:是給大家作為逃難之用,使共匪在進城後,無法根據身份證逮捕公教人員。同時把市政府保留的戶籍冊,也先行燒毀。」4由於圍困封鎖造成市外的糧食不能進入城內,在1948 年5 月初,市民的食糧已發生危機了。在長春城內的共軍地下情報人員會議確定,身體強壯能留的則留下來繼續潛伏,身體差沒有條件潛伏的就離開長春。一名地下情報人員後來寫道:「身體好的同志到國民黨軍隊去當兵。從敵軍內部瓦解敵軍,如果國民黨軍隊突圍時,能拉出多少兵,就拉出多少兵到解放區去,吃飯問題也解決了。不能去當兵的,並有家屬的同志馬上撤到解放區,不要餓死,要撤出的同志,馬上走,把餘下的糧都給留下的同志。」5

能留下的,都留下來了。能撤走的,都撤走了。既不能留下也無法撤走的,比如說正在生長期中的莊稼禾苗留下會資敵,怎麼辦?林彪下令堅壁清野,發動「鏟苗運動」。「為了不讓一粒新糧進入市區,林彪部隊將長春城外方圓40 里的農作物全部鏟光。」一位歷史研究者寫道,「『鏟苗運動』是『糧禁入』方針的構成部分。『鏟苗運動』的出現表明林彪實施『餓殍戰術』的決心之不可動搖。」6

對具體指揮和實施餓殍戰術的共軍第一兵團司令員肖勁光來說,除了圍困封鎖長春城之外,按照他的女兒的說法,他還「有著很高的音樂素養」,他擅長吹洞簫和拉二胡。「在解放戰爭圍困長春戰役中,偶有閒置時間,父親經常一邊拉著他喜歡的二胡一邊思考著作戰方案,曲子仍是陝北和湖南的民歌。」7

與此同時,一個戰爭宣傳口號在圍城部隊中震耳欲聾:「要使長春成為死城!」

於是,一個蓄意的、有組織的、大規模的饑餓計劃,作為一種大屠殺的戰爭武器,開始在長春城方圓45 公里、縱深25 公里為範圍的區域內鏗鏘上陣了。共軍嚴密封鎖長春城不讓難民通過,任其在眼前化為一具具白骨。而守城國軍不僅將空投的糧食全部充作軍食,還肆意印發紙幣掠奪難民手裡的餘糧,更嚴密封鎖共軍不放行難民出城的消息。

數十萬清白無辜的難民寂靜地遭到餓斃,有的甚至成為倖存者果腹的食物。這些生靈好像從未於人間存在過一樣。

長春城是餓殍戰的試驗場。

「國共內戰……中國最老的敵人是饑餓,和最新的敵人共產主義已經會師了……」

——《紐約時報》社論 1949 年8 月13 日

每一步都踏在人的骸骨上。

當長春城像刀子般立在眼前時,林彪內心在琢磨甚麼,我們近乎一無所知。但有一點可以確定的是,作為一名常勝將軍,他不可能不會想到四平攻守戰* 給他帶來的奇恥大辱。

作為中共軍隊在東北的軍事和政治上的最高統帥,如何奪取長春城,無疑是林彪殫精竭慮的戰事之一。由於林彪後來在與毛澤東的權鬥中死於非命而被掃進了歷史的垃圾堆,他在軍事和政治方面的遺產均被中共刻意遮蔽,幾乎沒有公開的文字可以審視林彪在這場內戰中的所言所想。

* 四平攻守戰,是指中華民國軍隊與中共軍隊在東北吉林省的軍事重鎮四平展開的四次大規模的防禦戰和攻堅戰,兩軍反復爭奪,林彪率領的共軍進行了史上的第一次攻堅戰,雙方投入兵力40 萬。戰爭從1946 年3 月15 日至1948 年3 月13 日,作為「軍事天才」和「常勝將軍」的林彪慘敗,共軍軍史稱「傷亡總數達8000 以上」,但史學家認為傷亡至少4 萬至5 萬人。這場戰役,令共軍士氣受到沉重打擊,沉重到「連整個東北都險些給輸掉了」,林彪甚至準備放棄共軍在東北苦心經營的地盤哈爾濱,跟國軍進行「運動戰與游擊戰」。後來歷經兩軍反復的拉鋸,最終林彪以慘重代價奪取了四平。史學家認為,國共在四平拿出雙方最精銳的軍隊來廝殺,實質上是為了爭奪長春。

但是,從林彪的軍事搭檔、東北野戰軍政治委員羅榮桓於1948 年3 月4 日在東北軍區政治工作會議上的報告可以一窺他的所思所想(此時,林彪任東北人民解放軍總司令兼政治委員,羅榮桓任副政治委員):「我黨進入東北花了本錢,派了10 萬軍隊、2 萬幹部,到東北的中央委員就有20 個,工作當然應該搞好,如果還搞不好,那就應該打屁股。」「最近華北、華東我軍都要行動起來,敵人再想由關內抽調部隊出關已經越來越困難了。在陝北最近我軍又打了個勝仗,打得很漂亮。我們東北雖然也打了不少勝仗,但和他們比起來沒有甚麼了不起。我們有火車,他們是靠毛驢子。我們自己可以造炮彈,他們只能從敵人手裡繳。我們可以成立幾十個團往前線補充,他們沒有,陝甘寧邊區總共才一百幾十萬人口。在他們那樣的條件下能打這樣大的勝仗,非常值得我們學習。」「我們當前的任務是甚麼呢?是『截斷敵人退路,繼續分割、孤立、圍攻敵人,準備吸引和打擊敵人新的增援,爭取全部殲滅進入東北之敵。』」1

此時,中華民國國軍在東北的38 個師50 萬人,已完全處於被共軍分割、孤立的城市之中。在長春城駐守著10 萬國軍精銳部隊。武器裝備陳舊落後的共軍,對付武器精良的國軍,一貫採取的策略是在游擊戰和運動戰中從側面來耗損國軍。現在,中共傾盡全力決心拿下物產資源豐富、背靠朝鮮和蘇聯的東北,是想作為自己與中華民國政府抗衡的根據地,而長春則作為首都。拿下東北的重任落在了林彪的肩上。

至於林彪是何時想到要以餓殍戰術來奪取長春城的,我們永遠無從得知了。餓殍戰術,這種野蠻而殘暴的戰爭手段,在中國5000 年悠久歷史中數不勝數,而在世界近代史中也不罕見。比如1941 年發生在蘇聯的列寧格勒圍城戰**,還有1945 年發生在中國河北省的永年圍困戰***,都是採取將城市圍困封鎖、斷糧且人禁出、以餓殍來迫使敵方屈服的戰爭。總之,林彪的餓殍戰術粉墨登場了。

** 列寧格勒圍城戰,是第二次世界大戰中軸心國——德國的統帥希特勒為攻佔列寧格勒(現為聖彼德堡)而實施的軍事行動,「決定從地球上抹去列寧格勒」,圍困從1941 年9 月9 日開始,直至1944 年1 月27 日才最終以德軍失敗而告終,共計被困872 天,致使列寧格勒地區至少餓斃64 萬人,被列入世界歷史上最血腥的戰役。

*** 永年圍困戰,是指國共兩黨在抗日戰爭勝利後為爭奪河北省永年縣城而發動的一場內戰。永年縣地處晉冀魯豫四省交匯點,由1600 名國軍駐守,是蔣介石政權在冀南地區的最後一處重要據點。共軍在1946 年6 月兩次對永年縣城發動攻擊,由於城牆堅固,易守難攻,共軍傷亡六百餘人,於是變強攻為圍困。中共晉冀魯豫軍區指示:一定要做到「困死敵人在城裡,消滅敵人在城外」。為此必須做到:一、加強軍事封鎖;二、開展政治攻勢;三、修築工事,修築圍牆碉堡。並發動周邊五個縣的五萬民工修築了二十五公里的「城外城」,令國軍無法到城外搶購糧食,以便困死在城裡;國軍依賴飛機空投糧彈,空投的糧食全被國軍吞噬。1947 年9 月17 日,當空投被迫中止後,國軍只能搶奪民食。而居民只能以樹皮和草,乃至人的屍體為食。後來,無以為繼的國軍部分遭到槍殺,部分被俘,部分投降,「無一漏網」。

1947 年10 月4 日,當共軍進入永年縣城時,歷時兩年零五十天,三萬居民的縣城僅有三千人倖存(龍應台,《大江大海1949》,台灣天下雜誌股份有限公司,2009 年8 月版)。共軍「領導親自出面主持」,將被俘的國軍「當官的都按官階殺了」,官階級別高的指揮員都「讓群眾給活剮了」(《流逝的歲月》,李新,山西人民出版社,2008 年11 月版)。

根據東北野戰軍作戰日誌記載,在尚未向中共中央和中央軍委彙報前,林彪即部署部隊封鎖長春附近的糧食和圍困長春城:1947 年11 月4 日15 時30 分,林彪電令「騎兵師(……)其餘兩個團開長春西面和北面及西北地方進行剿匪和封鎖,斷進入長春的糧柴」。又在19 時電令「九台、德惠附近之獨立團,設法封鎖長春以北、以東之糧柴進入,我軍決長期徹底封鎖政策」;1947 年11 月14 日,林彪指令所屬部隊將九台煤礦「徹底炸毀」及切斷九台到長春的電源線;1947 年11 月17 日,已有市民因為「長春煤、糧、水三荒」而有「自殺現象」的記載;1947年12 月20 日,長春零下30 攝氏度,市民在斷電和斷煤,以及「物價暴漲、人心惶惶」的酷寒中掙扎;1948 年2 月26 日,林彪即部署松江部隊「派小部隊到長春附近封鎖糧食」;1948 年3 月13 日,部署各獨立師、松江部隊、吉林部隊圍困封鎖長春城;1948 年3 月18 日,決定封鎖長春國軍的大房身飛機場,準備攻長春和打增援。同時指令獨立第五師、第十師向長春逼近,執行封鎖長春任務;1948 年3 月25 日,國軍的大房身機場遭共軍炮火襲擊,兩架運輸機被擊毀,一架擊傷機尾。從此,國軍與瀋陽的唯一空中運輸線,趨於斷絕;1948 年3 月30 日和31 日,國軍暫五十六師與共軍獨立第五師短暫交火;1948 年4 月初,中共東北局、東北軍區召開政治工作會議、省委聯席會議和軍事工作等一系列會議。中心議題是,1948 年的任務是解放全東北,支持全國的解放戰爭,並準備強攻長春;1948 年4 月13 日,東北人民解放軍遼東前方指揮所改稱東北軍區第一前方指揮所,東北人民解放軍副司令員肖勁光兼司令員,肖華任政治委員,統一指揮三、四、五縱隊及遼東獨立師與地方武裝作戰。其任務是準備攻打長春。2

林彪的軍隊在擦槍時,中共連死亡人數都預定好了: 1948 年2 月2 日,上海《時事新報(晚刊)》刊登源自投誠國軍的一名共軍軍官提供的書面證件情報,證實中共「決定本年加緊血的鬥爭」與「本年革命鬥爭計劃」,「預定將死1.5 億人,因共革命而犧牲。此項預算,包括清黨及戰鬥直接間接之死亡」。

與此同時,中共地方政府也在磨刀:1948 年2 月21 日,中共松江省委關於城市工作方針對長春工作委員會發出指示:必須發動農民群眾配合軍事封鎖和經濟封鎖,「斷絕敵人一切供應,號召農民不支應敵人,進一步不讓一粒糧食一根草運進城去,餓死敵人,以造成軍事上解放長春更有利的條件」。

在圍困封鎖長春城一個月後,林彪關於以餓殍戰術奪取長春城的謀劃似乎已確定且不可更改了。1948 年4 月18 日,中共中央東北局書記兼東北人民解放軍司令員及政治委員林彪,東北人民解放軍副政治委員羅榮桓、高崗、陳雲、李富春,東北人民解放軍參謀長劉亞樓,東北人民解放軍政治部主任譚政,七人聯名就關於敵我形勢和攻打長春的意見致電毛澤東、朱德、劉少奇以及中央軍委。他們在電文中稱:關於東北敵人形勢及我們對於我軍下一步行動意見報告如下,請予指示。

(1)東北敵人主要集中在長春、瀋陽、錦州三個城市及瀋陽、錦州附近,其他地區皆為我軍控制。長春到瀋陽以北之鐵嶺共390里,均為我軍控制;錦州到瀋陽以西之新民共270 里,亦皆為我軍控制;由錦州到天津以北之唐山共700 里,此路敵交通時斷時通,沿途有16 個師分散守備。(2)長春守兵為六十軍及新七軍,共6 個師及其他支隊、保安部隊約8 萬餘人。瀋陽及衛星據點(均在百里以內),共19 個師及其各種直屬隊共約20 多萬人。錦州、興城、義縣地區共有13 個師以上。三處敵人皆築有永久防禦性的鋼骨水泥工事,工程堅固。

(3)東北我軍在冬季攻勢中共有9 個縱隊,最近又將各地獨立師新編成3 個縱隊,共12 個縱隊。另新成立了16 個獨立師。在上述兵力中,能擔任在攻堅戰和野戰中骨幹者,約有8 個師。

(4)估計敵目前在東北基本方針為集中兵力固守瀋、長、錦三大城,藉以阻止我軍入關並企圖利用遼河、太子河的掩護,經遼中、台安相機打通瀋陽、錦州間的汽車路的交通。

(5)我軍目前正在進行政治整訓,本月底可結束,然後擬以半個月時間進行軍事教育,加強攻堅戰鬥的學習,發動群眾路線的練兵運動。然後集結冬季攻勢中原有的9 個縱隊,擔任攻長春和打援。

以7 個縱隊的兵力攻城,2 個縱隊的兵力在四平以南阻止增援,其他新成立的3 個縱隊及獨立師,擔任錦州、瀋陽間,瀋陽、四平間沿途箝制敵人。

(6)作戰計劃:第一步實行圍城,以十天到半月的時間,進行攻城作業和各種攻城準備,並掃清周邊。在此期間,極力吸引瀋陽敵人北上增援。如敵增援,則主力南下,在四平附近野戰中展開大規模的反擊,殲滅敵人;如敵不增援,則我軍即對長春發動全面總攻,計劃在十天半月左右的時間內全部結束戰鬥;在總攻擊發動後,戰鬥已進行到重要階段時,估計屆時瀋陽之敵必利用我軍消耗與疲勞大舉北上增援,則我軍仍堅持將城打下。以2 個原有的縱隊在鐵嶺與長春之間阻擊敵人。

在這份請示報告的電文中,林彪等人還稱,對其他的作戰意見也曾經深入考慮過,「均認為不甚適宜」。所以「目前只有打長春的辦法為好」,並準備以4 萬人的傷亡來完成戰鬥。

在等待中央回覆意見時,圍困依舊在有條不紊地進行著。獨立第五師、第六師、第七師、第八師、第九師、第十師皆逼近長春附近。1948年4 月19 日,林彪的司令部作戰日誌中稱:「近日來,長春每天有二、三十人逃亡瀋陽,已被我軍扣留二十餘人(一縱報)。」而林彪則電示:「長春敵近有計劃地派遣大批人員南逃,應到處盤查。」在四天后,即1948年4月22日,毛澤東代表中央軍委復電林彪等人,一方面同意打長春的意見,同時指出南下北寧線(北寧線地貫遼西走廊,西起北平,東至瀋陽,全長八百多公里,沿線有天津、塘沽、昌黎、秦皇島、山海關、錦西、錦州等重要城鎮,是連接關內外的重要陸路通道)作戰的重要意義。

從此開始,由林彪的司令部作戰日誌的記載來審視,林彪策動和部署的餓殍戰術已逐漸成形:

1948 年4 月24 日,總部電示:「長春之敵四處搶糧,並未見我獨立師嚴重打擊,對今後作戰頗為不利。各獨立師必須抽出三分之一的兵力,在長春城郊二、三十里隨時打擊搶糧之敵,嚴格禁止柴糧入城。各部應隨時電告,並每個禮拜作一次總報。」

1948 年4 月27 日,長春每日有四、五千市民紛紛向南逃。

1948 年4 月28 日,十縱報:長春南逃人員,已查到有青年學生100 余人。

1948 年5 月5 日,林彪、羅榮桓、劉亞樓關於奪取長春作戰計劃向中央軍委的報告中提出三個方案:「1)目前即攻取長春;2)以少數兵力圍困長春,封鎖糧食,主力移北寧線及熱河、冀東地區作戰;3)對長春採取長時期的圍城打援,以兩至四個月的時間進行準備,然後攻城。」

1948 年5 月6 日,林彪的總部電示其所屬部隊:「長春敵庫存糧只夠維持到5 月。各獨立師應加緊對敵糧食封鎖。」

1948 年5 月15 日,中華民國國民政府駐長春黨、政、軍負責人鄭洞國決定由新七軍抽出1 個半師,六十軍抽出一個師,組成突擊隊,試圖驅逐長春西北方面的共軍,使市內免遭共軍炮火的射擊,以減輕對大房身機場的威脅,並乘機到四郊搶糧。與此同時,東北軍區將被俘的國軍原六十軍團長張秉昌、副團長李崢先以放俘形式分批派遣回長春城,開展對六十軍中上層將領的策反工作。

1948 年5 月19 日,國軍長春守軍以兩個半師的兵力向長春西北郊進發,企圖保護大房身機場並驅逐共軍圍城部隊於炮火射程之外。

1948 年5 月20 日至22 日,共軍出動多支部隊攻擊長春出城的國軍,並多處設伏試圖切斷支援長春國軍部隊的退路。執行圍困封鎖任務的共軍很忙,而長春城裡的國軍也沒閑著。在1947 年5 月國軍遭到共軍重創後,即開始加緊構築長春城縱深配備的堅固立體防禦工事,已成為具有現代化防禦體系的城市。「(長春的城防,)市郊以鋼筋水泥築成的地堡和地堡群為骨幹,並以用路軌和枕木築成的塹壕與各種掩體同地堡相連接,構成堅固的主陣地。在主陣地外,還利用高地或大建築物設置周邊據點。這些據點,都是深溝高壘,圍著層層的鐵絲網和其它障礙物,這種環城工事的副防禦設施,被稱之為『固若金湯』。在市區內,則依託高大建築物,增設了永久性、半永久性的並且能夠相互支持的巨大明碉暗堡一百五十餘處,以市中心之中正廣場為重點,層層設防,構成核心陣地,謂之『堅冠全國』。」3

1948 年3 月25 日,在長春,國軍第一兵團正式成立。鄭洞國兼任第一兵團司令官及吉林省政府主席,第六十軍軍長曾澤生兼兵團副司令,新七軍軍長李鴻兼長春警備司令;在4 月中旬,由吉林省民政廳廳長兼長春市市長尚傳道牽頭,對長春市進行了一次戶口清查和餘糧登記。按當時統計的市內現住人口數和存糧數,市內存糧,最多只能吃到7 月底,8 月以後就將斷糧了。

在1948 年5 月初,長春市政府當局在市內搶購到糧食300 萬斤,還把南京市政府存放的100 萬斤大豆買下來作為政府機關公職人員的救濟糧。與此同時,還派出部隊出城掠奪周邊農民的存糧。

長春市政府當局將從松北五省(黑龍江省、興安省、松江省、合江省、嫩江省)被共產黨統治的區域以及從吉林逃亡流落在長春的大批地主、富農分子七、八千人組成六個志願兵團,作為對抗共軍的後備力量。

與此同時,長春市政府當局還替各級官員填寫假的身份證,蓋上真的市政府印章,每位新聞記者,也發給一張假的身份證。一名身處長春城的戰地記者後來寫道:「市政府在發假身份證時並鄭重說明:是給大家作為逃難之用,使共匪在進城後,無法根據身份證逮捕公教人員。同時把市政府保留的戶籍冊,也先行燒毀。」4由於圍困封鎖造成市外的糧食不能進入城內,在1948 年5 月初,市民的食糧已發生危機了。在長春城內的共軍地下情報人員會議確定,身體強壯能留的則留下來繼續潛伏,身體差沒有條件潛伏的就離開長春。一名地下情報人員後來寫道:「身體好的同志到國民黨軍隊去當兵。從敵軍內部瓦解敵軍,如果國民黨軍隊突圍時,能拉出多少兵,就拉出多少兵到解放區去,吃飯問題也解決了。不能去當兵的,並有家屬的同志馬上撤到解放區,不要餓死,要撤出的同志,馬上走,把餘下的糧都給留下的同志。」5

能留下的,都留下來了。能撤走的,都撤走了。既不能留下也無法撤走的,比如說正在生長期中的莊稼禾苗留下會資敵,怎麼辦?林彪下令堅壁清野,發動「鏟苗運動」。「為了不讓一粒新糧進入市區,林彪部隊將長春城外方圓40 里的農作物全部鏟光。」一位歷史研究者寫道,「『鏟苗運動』是『糧禁入』方針的構成部分。『鏟苗運動』的出現表明林彪實施『餓殍戰術』的決心之不可動搖。」6

對具體指揮和實施餓殍戰術的共軍第一兵團司令員肖勁光來說,除了圍困封鎖長春城之外,按照他的女兒的說法,他還「有著很高的音樂素養」,他擅長吹洞簫和拉二胡。「在解放戰爭圍困長春戰役中,偶有閒置時間,父親經常一邊拉著他喜歡的二胡一邊思考著作戰方案,曲子仍是陝北和湖南的民歌。」7

與此同時,一個戰爭宣傳口號在圍城部隊中震耳欲聾:「要使長春成為死城!」

於是,一個蓄意的、有組織的、大規模的饑餓計劃,作為一種大屠殺的戰爭武器,開始在長春城方圓45 公里、縱深25 公里為範圍的區域內鏗鏘上陣了。共軍嚴密封鎖長春城不讓難民通過,任其在眼前化為一具具白骨。而守城國軍不僅將空投的糧食全部充作軍食,還肆意印發紙幣掠奪難民手裡的餘糧,更嚴密封鎖共軍不放行難民出城的消息。

數十萬清白無辜的難民寂靜地遭到餓斃,有的甚至成為倖存者果腹的食物。這些生靈好像從未於人間存在過一樣。

長春城是餓殍戰的試驗場。