冬

世全•2013

那是一座山,比村裏的墳山高。陡坡特別犀利,在七歲沈默男孩的眼睛裏像是用鐵打的。陽光非常刺眼,仿佛五弟扔出的一把碎玻璃。綠色由遠到近,陌生的綠,不太像是老家田裏玉米葉的綠。世全突然想起自己是個色盲。

他,這個老人,佝僂著背,一個勁兒地往橋上的機動車道上騎,自行車的腳蹬被踩得咯噔咯噔響,但車流聲嘈雜,沒人聽得出一輛車對一個陌生方向的抗議。這個老人身手矯健,如果不把衣兜裏的身份證拿出來,沒人相信他已經七十三歲了。他騎了一輩子自行車,超過一個甲子,幾乎每天。這讓他在車上信心滿滿,從不遲疑。

但此刻他遲疑了,就在騎到橋頂的時候,他或許發現了眼前的景致是陌生的。也或許沒有。下行的路順暢得令人心癢,秋風吹散了上坡時辛苦迸出的汗珠,他長嘆一聲,被慣性馴服了,被加速鼓舞了。他欣欣然地看著一輛輛車從身邊駛過,有的車猛按了喇叭,有的車卻放慢了速度。

在他眼裏,看到的只是些瘋馬的影子。跑瘋的馬啊是多麽可怕。三哥被顛了下去,只有自己在瘋馬帶領的路上。七歲的沈默男孩緊緊攥著馬車的靠欄,閉著眼睛,不想被迎面抽來的樹枝打中,其實他還矮小,坐在車板上還沒有馬脖子高,對這種危險來說,他是安全的。他想起爹,爹的臉色很沈,老棉襖很重,脫下來蓋到炕上時會震起一陣土灰,爹一定會責罵他們趕壞了馬車,他可心疼這匹馬了。了不起的爹,用一火車皮的牲口換來糧食,還有這匹黑馬,然後,爹趕著黑馬,拉著車,把糧食拉到市集去賣,三哥跟村裏每個人都吹噓過,滿洲國的關卡難不住他爹,他爹甚至會說日本話。只要過了關卡,賣出糧食,一家十口都能吃飽。老王家的日子是可以很殷實的。夠可以了。但爹心疼馬,不心疼他。他在顛簸中閉著眼睛,幻想那張暴怒的臉,等到的卻是死於肺結核的那張蠟黃蒼白瘦如刀削的死人臉孔。爹去世時是多少歲來著?四十?四十二?

爹早死了。瘋馬還在跑,跑到紅燈前還在跑。世全不覺得自己犯了錯。綠燈還是紅燈?看起來差不多。但漸漸的真累了,山太高,路太遠,瘋馬不知道要去哪裏。等到自行車的鏈子掉下來,他從車座上趔趄著撐下腳尖,恍然間,意識到自己迷路了。於是,他推著老車走到路邊。天已經黑了。他用手掌轉了轉車輪,說,你去拉磨吧。他又看到了童年老家的那頭驢。父親死後,馬賣了,地賣了,只剩了一頭小驢。他陪著驢拉磨,磨苞米面,一家九口都等著吃。陪著他長大的那頭驢在國共交戰時被當兵的牽走了。村裏人從來搞不清是哪一黨的兵。

啊!好多兵!藍藍紅紅的在他眼裏都是灰色。灰色的小兵來勢兇猛,他舉起手反抗,卻發現手裏只有一支巨大的毛筆,墨汁粘稠地滴下來,黑暈從他的衣襟蔓延開,暈染了衣袖,還有牽住他衣袖的女人的手……她在。

所以,這個老人孤獨地站起來,忘了自行車,忘了塞在車籃裏的外套,以及外套裏的錢包和鑰匙和證件。他既像是驢也像是兵,義無反顧地朝她走去……

夢到這裏就醒了。子清在深夜醒來,心也跳得像瘋馬在跑。她相信這是父親的生靈在給自己托夢,向她解釋那兩天裏發生的事。那是父親一生中最神秘的兩天空白。沒人知道他去了哪裏,走的哪條路。當她接到警察的電話飛奔到幾十公裏之外的派出所時,父親只是說自己爬了一座山。這樣的夢,她做過很多,有時還希望這些夢能像連續劇一樣播映,仿佛這就能彌補父親的失憶。然而,這只能證明她對父親後半生的無知。成年後,父親只像是一種原則和概念性的存在。

昨晚翻譯到三點半,夢做得太逼真,醒來很累,已過中午。但她決定還是去一趟遙遠的城郊,看望父親。每周總有那麽一兩天心神不寧,她分不清多少是因為擔憂,多少是因為愧疚。匆忙地刷牙洗臉,換上黑色外套和牛仔褲,穿板鞋,喝下一罐咖啡,塞下一只紅豆面包,把耳機戴好,再挑一本不太厚且無需太動腦的書,出門。

父親的病,擴大了她的版圖。十號線轉乘三號線到終點站,最快也要一個半小時。只有兩次,關鵬有空,開車送她去,但沒有陪她上樓。關鵬用他的方式將版圖又擴大了一點:從福利院出來,不直接上高架,而是左拐進入一條小路。子清這輩子都沒有去過、甚至沒有聽說過那條路,事實上,她對這片區域的認知僅僅在於福利院本身、地鐵站本身,以及兩者之間的步行路線。要不是關鵬,子清永遠不會知道,父親所在的福利院和濕地公園那麽近。公園內的花草蟲魚和潮汐對她來說也是全然陌生的。最陌生的感覺則來自於這種組合:看望父親的短途旅行+無憂無慮的公園觀光。未知可以迅速變成已知,只需依靠註釋完整的圖文指示牌。木棧道兩旁的妃柳漸漸合攏,河口的風景依稀可見,仿佛走在綠色巖洞裏,走到盡頭就見到水草瑩瑩的灘塗,枯黃的蘆葦朝著一個方向拜倒,再遠處有長船悠然駛過,吳淞港的高腳吊車聳立出堅硬線條——那是兩個土生土長的上海人第一次看到的上海河口景色。

10:10分的潮位紀錄:0.7米。

14:15分的潮位紀錄:3.5米。

子清第一次想到:記錄潮汐,也許是最適合自己的工作。和潮汐相比,地鐵裏的人潮雖然也有潮位規律,但太不具美感了。如果人不多,她會看書,地鐵很能考驗情節的抓地性。她會低眉順眼在書頁三十厘米的上方,但書頁翻動的速度很可能是自欺欺人的表演。她會看到無數褲腿、鞋子和肉鼓鼓的手指,觀察氣味和指甲的狀態,默默判定身邊乘客的來處和歸處,動用不必要的、過剩的警覺,不可避免地走神。有一次,她看到一個人在地鐵裏認真地研讀樂譜,便在心裏給他布置了艱苦的亭子間童年,輝煌的未來則設置在維也納的歌劇院。還有好多次,車廂裏的氣味和嘈雜讓她無法安心看書,便假想追看的美劇主人公在這節車廂裏會怎樣:福爾摩斯會一敗塗地,DEXTER無法替天行道並安然撤離,M.D. HOUSE會死於腦力衰竭和諷刺過勞,NIKITA也會黯然失色,瞬間回到難民孤兒的初態……有時她會想到,父親在上海生活了將近半個世紀,卻從沒有搭乘過這條地鐵線。

如果人太多,沒有座位,她只能站在人群裏聽音樂,調大音量。聽了十多年的歌手們的聲音才值得依賴,起承轉合帶領她正常呼吸。她的iPOD裏大都是老歌,CHARA肆無忌憚的野貓般的唱腔,安室哲哉破產前的創作,椎名林檎撒野般的高音……每當隨機播放到SUEDE的Everything Will Flow,她都會在心裏說,來了來了,這才是看望父親之旅的主題曲。

今天的地鐵裏,她把書看到157頁,兇手幾乎已要落網。走出地鐵站的時候,她看了看手機上的時鐘,剛好三點,距離福利院的晚餐時間還有一小時,她決定不打車,步行二十分鐘,剛好過去陪父親吃飯。

父親最終住進這家福利院,是幾個月前的事情。父親和她都有點不適應。他也許有極其短暫的清醒時刻,也許會抓緊時間咒罵沒良心的女兒和後妻,也許會害怕地發現自己被一群陌生的老頭圍繞,每一個都不像是正常人,而等短暫的清醒過去,他又和他們渾然一體。泥牛入海。而對子清來說,唯一不適應的就是負罪感,即便斜跨整個城市去看望父親,實際上不過是消耗體能和時間,換來一點點心安理得的錯覺,根本無法改變她對病情無可奈何的事實,卻又處處提醒著她:她把他交出去了,再也沒有努力陪他,沒有照料他,而是徹頭徹尾地放棄了。

走進福利院,在門口簽了出入證,她便看到那些貓。大都是三花和黑貓,懶洋洋的徘徊在花園的草地上、樹下,等待著晚餐時段會出現的剩飯剩菜。一個老人坐在輪椅上,和一只肥胖的花貍貓四目相視。另一個老太太抓著貓糧袋,不停地趕跑別的貓,又對一只懷孕的黑貓說,快點吃呀,多吃點,別讓它們搶走了。他們都是老人公寓裏的住客,生活可以自理,所以可以自由進出。走過兩棟老人公寓,再走到小徑的盡頭,便是父親所在的那棟樓,電子門鎖意味著裏面住著喪失自理能力的失智患者,他們不可以隨意外出。

二樓三樓住著老太們,四樓住著老頭們。電梯和居住區之間也隔著玻璃門,從內部出來時需用門卡開門,就連樓梯間通向外部的那道門也需要門卡。這些封閉策略都是針對失智者的,讓他們幾無可能獨自走出去,從而杜絕走失和迷路的機會。有一次她不想麻煩護工來為她開門,以為走樓梯也能出去,卻發現自己被困在樓梯間裏,上下左右都是死路。

大多數時候,這座內裝修規格達到三星賓館的福利院裏都很安靜,公共活動區的一大半空間被一張大桌占據了,老人們大多圍坐在桌邊,什麽也不做。只要有人弄臟了地板,保潔員就會在幾分鐘內收拾幹凈。每一條走廊都被拖洗得鋥亮,反襯著某種骯臟的必然性。她還見過幾次洗地機工作的場面,肥皂水和消毒水轉出一圈圈的白色泡沫,像一幅緩緩鋪張的抽象畫,那是她在這個空間裏見過最有生機的圖案。

她常覺得這裏的潔凈維持得太好,讓人放心,卻也偽飾太平。都市養老機構裏有寬敞好用的大洗浴室,走廊、窗邊、床邊和衛生間裏都有扶手,瓷磚地,塗料墻,木制原色吊頂,吸頂燈,中央空調,統一的潔具……沒有任何個性,也沒有缺點。她在心裏稱之為:老年幼兒園、時空結界、生靈墓園……

今天,一出電梯,她就覺得四樓的氣氛有點怪異。大廳裏,人影寥寥無幾,擺在電視機墻對面的藍色沙發上竟也空無一人。通常,護工們會在這個鐘點把老人們聚集起來,讓他們各就各位,圍坐大桌,準備開飯,她會在那一群老人的剪影中迅速找出父親,因為他的座位幾乎是固定的,整個白天,他都默默地坐在那裏。今天桌邊沒有人。但她還是一眼就看到了他——

她看到,父親雙手抱著一台微波爐,繞著長方形的大桌走成背影,插頭線在桌腳絆了一下,又被拖著走,不情不願的跟在一雙白生生的赤腳後頭,隨著蹣跚的腳步一頓一頓。肩胛骨仿佛要刺穿汗衫聳出來,和懷裏沈重的分量艱難對峙著。現在,他又拐彎了,微波爐有一扇鏡面門,搖晃在他身前,映現出一個年輕女子的身影,左右顛動中,反倒是她更像被招進魔鏡的魂,而他是巫。她強忍著,把視線從過分清晰的鏡面中的自身拉出來,去看他的臉,他凸起的膝蓋,他幾乎瘦到隱形的胯部,他裸露在外的顫抖的小腿和大腿,皮肉像裹屍布垂掛下來。他繼續繞行,又走成了背影。她不知道他這樣捧著一台微波爐繞著桌子走了多少圈。她想象不出一個耄耋老人有多大的氣力能完成一件荒唐透頂的事。

「我們不敢去碰他。他剛剛踢走了小黃,還差點用微波爐來砸我。」穿著靛藍色護工服的胖阿姨走到她身邊,並沒有壓低嗓門。她是負責給老人清洗身體的女工,幾乎每天給她父親擦下身時都會被父親揚手摑掌,甚至握緊拳頭,砸向她的任何部位。

「他走累了應該就會自己停下來的。」胖阿姨的語氣顯示她並沒有太大把握,「怕就怕微波爐掉下來砸到他自己。」

誰也沒有動,空氣裏有一種緊迫的張力,但被更稠密的哀傷凍結住了。她突然害怕地想到,也許這些護工都在等待,微波爐像塊巨石一樣墜下來,都在默默倒數,數著她父親病臥在床、因而乖乖聽話的時刻。那將意味著每個人都獲得解放。她想象著腿骨骨折、趾骨斷裂,脆生生的骨茬刺穿疲軟的肌肉,而父親終於肯與肉體妥協,所有護工都將不會再被父親踢打,她們或許會更疼愛他。這殘忍的想象一閃而過,讓她不寒而栗。

這是她第一次在福利院裏看到父親衣冠不整,雖然聽說過幾次——他總是拒絕穿衣,或是拒絕脫衣——但從此往後,這樣的場景只怕會越來越多。

第一個月裏,護工給她打電話,「你爸爸是不是以前常常打人?他把好幾個護工都打了,因為護工要幫他穿衣或是洗澡……他拳頭好重呀!」

子清緊握手機回答:「他從不打人的!肯定是因為他不習慣(習慣真的是好事嗎?)……他大概還有意識,覺得脫衣服是自己的事。以前,我不會硬脫他的衣服,我會哄他自己脫自己穿。」

「我們每個護工都要照顧七八個病人,沒有時間哄的……」

子清不知道該說什麽,只是很擔心父親會被最後一家可以收容他的機構拒絕。

老男人拖沓的步伐近乎勻速,有種催眠的格調。她鼓起勇氣,向前走了兩步,但還沒等她張口,胖阿姨就扯開嗓門叫起來,「老王!你看看誰來了!老王!老王!」

每一次,她都恨透了護工們的大嗓門、反覆的問,「她是誰?你知道她是誰嗎?」

王世全不知道自己是王世全。不知道自己有兩個女兒。不知道這是哪裏。不知道一切。否則他不會住在這裏,24小時受到照料和監控。但也有可能,王世全什麽都知道,卻被言語拋棄了,因而被一切倫常、邏輯、情感的表達拋棄了,因而醞釀了更充沛的恨,因而有使不完的力氣,像個武瘋子,在一群失去行動和思維能力的老朽病人中孑然獨立,為所欲為。

她恨那種低級的測試。如果病人能說出家裏有幾口人,微波爐該放在哪裏,十減八等於幾,那又何苦來這裏?她恨他們每次心情好就要執行這番對答,樂此不疲,仿佛只為了向她一個人強調:她是他的女兒。

她也恨那種大嗓門,刻意的,對著理論上應該耳背、應已退智的老人們。她總覺得,既然言語已對這些人無用,那就該換成輕柔的語調、輕柔的撫觸。但沒有人讚同她。他們說,你必須大聲點,引起他們的註意。她已不再申辯或反駁:那是不是也會引起他們的驚慌和恐懼?

父親不理睬任何人。微波爐仿佛就該是他的一部分,現在,冰冷的金屬應該已分享了他的體溫,依附在金屬箱子上的四肢用恒定頻率制造了機械化的心跳。當他又一次在桌角拐彎,迎面向她走來時,她突然驚出一身冷汗,仿佛看到一個機器人捧著自己的遺像向自己走來。

她慢慢迎上前,距離拉近,臉孔被推出鏡面,很快變成胸腹、腿腳,在她伸手抱住微波爐的時候,清晰的意識到,她用肚子擋住了畫面,黑場,謝幕,再會。她讓自己倒著走,好像隔著金屬箱子成為父親的鏡像,她希望不要嚇到、打斷他。她輕輕的說,爸爸,我來了,爸爸。就這樣,她輕輕喚著,仿佛念咒,倒退著走完了半圈,父親終於擡了擡眼簾。之前,他一直沈沈的低頭看著地面。

微波爐那麽沈。真的,她感到父親慢慢的把手裏的力量轉移給她,而那簡直是她捧不動的沈重。

後記

在這十多年裏,我的父母相繼去世。

在火葬場裏為父親撿骨時,我竟然為了火化時間那麽短而感到悲憤,有點難以理喻。用一雙很長的竹筷子夾起父親的骨時,過分的親密感來得那麽晚,那讓我流下眼淚來。但真正的痛哭只有一次:在精疲力盡的深夜給父親的葬禮撰寫悼詞的時候。我不知道寫些什麽,不能面對自己和上一代人的巨大隔閡,也不願承認自己疏忽了對父母的認知和關懷,因而像受了極大痛苦、或是犯了極大錯誤的孩子那樣失聲大哭。

在一個城市人的短暫、逼仄的生命裏很難親歷一個物種的滅絕,但父母的消失就給了我這種感知:我們成為孤兒的時候,就已目睹一種不可複製的人類的消失。

在生和死之間,我們註定成為孤兒。這麽簡單的結論,竟花費了這麽多年,我才明白。在這個年紀失去父母,看同齡朋友們激越地談論戀愛、工作、孩子和旅行,就像獨自走進一條偏僻的小巷,無人可與言說。雖然會和所有人在盡頭相逢,但我相信,那時候別人的感受會和此刻未滿中年的我有所不同。

未滿中年的我,被父親的病改變了很多。當我決定把這種改變訴諸文字時,也遭遇到了種種拷問。這本書最初的名字是《一歲一枯榮》,最初的設想是用非虛構的紀實手法去寫一種老年病,以及相關晚輩的中年危機,都市養老困境。但在寫作中途我放棄了,因為我不能無視疾病對歷史的隱喻,也不能回避平凡人家追溯家族故事時的無力感。身處巨變的年代,太多當下太迅速地被壓縮成太不可信的個體記憶,我們會有怎樣的集體記憶呢?

遺忘是太容易了,除了肉身被動退化,還有精神上的主動遺忘。一代人離去,下一代人還沒辦法收攏那些記憶,又要汲汲營營地去創建自己的生活。世界加速運轉,信息加速淘汰,記憶也被加速遺忘。

許多作者都曾反省家庭和自我,用文字梳理哀傷和記憶。在寫作的漫長空白裏,有各式各樣的作品維持我的思緒:保羅•奧斯特、井上靖、李煒、馬丁•蘇特、閻連科、薩曼莎•哈維、謝爾•埃斯普馬克、弗拉基米爾•納博科夫、恰克•帕拉尼克……但在看了那麽多傑作之後,我也曾覺得,自己沒有必要再寫什麽了。要找到屬於自己的敘述方式是艱難的,永遠不可能完美。

在很長一段時間裏,我不可避免地覺得生命是無意義的,寫作也因此擱置,直到父親去世,我開始恐懼遺忘。正因為害怕自己會漸漸習慣遺忘,我又把塵封的十萬字拿了出來,反覆看,反覆重寫。也許,這是一個寫作者在無計可施的時候唯一的自我救贖。

就像很多野心勃勃的事,會在用力過度的過程中忘記初衷。有人勸我索性把《查無此人》的主題發揮到極致,讓子清去探查父親的過去,必須挖出一個驚天秘密出來,生造一出文革時代的生死大戲也未嘗不可。我知道朋友們是為了讓書大賣而好心建議,但我還是不想距離初衷太遠了。不想誇飾平凡的百姓在巨變年代中的平凡生死。除了主人公,故事裏的每個人也都是時代的縮影。

我想寫:無鄉可返的徒勞,無憶可追的悲切。

我想寫:從鄉村到城市到彼岸,每一次移動,每一種落差,每一次回歸。

我想寫:每一個凡人都是出生入死。

我想寫:在以遺忘為表象的疾病背後,還有一場又一場龐大的遺忘事件:集體的、自發的、被迫的、歷史性的大遺忘。

在父親去世後的某個時刻,我恍然大悟,這本來就不是朝向完美的寫作。寫作也不該是朝向完美的一種自以為是的主張。都不是。於是,這本書慢慢地遠離非虛構,慢慢地在虛構中獲得自由。從當事人到陌生人,都不再囿於疾病,而得以在疾病的隱喻中施展各自的悲喜得失。老年病的故事擴展為一個家族、三代人、兩代移民的故事,從鄉村到城市,從一國到異國……而這恰恰是很多中國家族在這半個多世紀裏的走向。

這是一本難產的小說,距離我上一本小說約有九年之遙,它見證了我在家庭事件中的疲憊和笨拙,我白髮的滋生,我對生活的接納,我對慈悲的解讀,以及我對大歷史的好奇和不解。

每一個凡人在牢記歷史之前,歷史是否已將他遺忘?

世全•2013

那是一座山,比村裏的墳山高。陡坡特別犀利,在七歲沈默男孩的眼睛裏像是用鐵打的。陽光非常刺眼,仿佛五弟扔出的一把碎玻璃。綠色由遠到近,陌生的綠,不太像是老家田裏玉米葉的綠。世全突然想起自己是個色盲。

他,這個老人,佝僂著背,一個勁兒地往橋上的機動車道上騎,自行車的腳蹬被踩得咯噔咯噔響,但車流聲嘈雜,沒人聽得出一輛車對一個陌生方向的抗議。這個老人身手矯健,如果不把衣兜裏的身份證拿出來,沒人相信他已經七十三歲了。他騎了一輩子自行車,超過一個甲子,幾乎每天。這讓他在車上信心滿滿,從不遲疑。

但此刻他遲疑了,就在騎到橋頂的時候,他或許發現了眼前的景致是陌生的。也或許沒有。下行的路順暢得令人心癢,秋風吹散了上坡時辛苦迸出的汗珠,他長嘆一聲,被慣性馴服了,被加速鼓舞了。他欣欣然地看著一輛輛車從身邊駛過,有的車猛按了喇叭,有的車卻放慢了速度。

在他眼裏,看到的只是些瘋馬的影子。跑瘋的馬啊是多麽可怕。三哥被顛了下去,只有自己在瘋馬帶領的路上。七歲的沈默男孩緊緊攥著馬車的靠欄,閉著眼睛,不想被迎面抽來的樹枝打中,其實他還矮小,坐在車板上還沒有馬脖子高,對這種危險來說,他是安全的。他想起爹,爹的臉色很沈,老棉襖很重,脫下來蓋到炕上時會震起一陣土灰,爹一定會責罵他們趕壞了馬車,他可心疼這匹馬了。了不起的爹,用一火車皮的牲口換來糧食,還有這匹黑馬,然後,爹趕著黑馬,拉著車,把糧食拉到市集去賣,三哥跟村裏每個人都吹噓過,滿洲國的關卡難不住他爹,他爹甚至會說日本話。只要過了關卡,賣出糧食,一家十口都能吃飽。老王家的日子是可以很殷實的。夠可以了。但爹心疼馬,不心疼他。他在顛簸中閉著眼睛,幻想那張暴怒的臉,等到的卻是死於肺結核的那張蠟黃蒼白瘦如刀削的死人臉孔。爹去世時是多少歲來著?四十?四十二?

爹早死了。瘋馬還在跑,跑到紅燈前還在跑。世全不覺得自己犯了錯。綠燈還是紅燈?看起來差不多。但漸漸的真累了,山太高,路太遠,瘋馬不知道要去哪裏。等到自行車的鏈子掉下來,他從車座上趔趄著撐下腳尖,恍然間,意識到自己迷路了。於是,他推著老車走到路邊。天已經黑了。他用手掌轉了轉車輪,說,你去拉磨吧。他又看到了童年老家的那頭驢。父親死後,馬賣了,地賣了,只剩了一頭小驢。他陪著驢拉磨,磨苞米面,一家九口都等著吃。陪著他長大的那頭驢在國共交戰時被當兵的牽走了。村裏人從來搞不清是哪一黨的兵。

啊!好多兵!藍藍紅紅的在他眼裏都是灰色。灰色的小兵來勢兇猛,他舉起手反抗,卻發現手裏只有一支巨大的毛筆,墨汁粘稠地滴下來,黑暈從他的衣襟蔓延開,暈染了衣袖,還有牽住他衣袖的女人的手……她在。

所以,這個老人孤獨地站起來,忘了自行車,忘了塞在車籃裏的外套,以及外套裏的錢包和鑰匙和證件。他既像是驢也像是兵,義無反顧地朝她走去……

夢到這裏就醒了。子清在深夜醒來,心也跳得像瘋馬在跑。她相信這是父親的生靈在給自己托夢,向她解釋那兩天裏發生的事。那是父親一生中最神秘的兩天空白。沒人知道他去了哪裏,走的哪條路。當她接到警察的電話飛奔到幾十公裏之外的派出所時,父親只是說自己爬了一座山。這樣的夢,她做過很多,有時還希望這些夢能像連續劇一樣播映,仿佛這就能彌補父親的失憶。然而,這只能證明她對父親後半生的無知。成年後,父親只像是一種原則和概念性的存在。

昨晚翻譯到三點半,夢做得太逼真,醒來很累,已過中午。但她決定還是去一趟遙遠的城郊,看望父親。每周總有那麽一兩天心神不寧,她分不清多少是因為擔憂,多少是因為愧疚。匆忙地刷牙洗臉,換上黑色外套和牛仔褲,穿板鞋,喝下一罐咖啡,塞下一只紅豆面包,把耳機戴好,再挑一本不太厚且無需太動腦的書,出門。

父親的病,擴大了她的版圖。十號線轉乘三號線到終點站,最快也要一個半小時。只有兩次,關鵬有空,開車送她去,但沒有陪她上樓。關鵬用他的方式將版圖又擴大了一點:從福利院出來,不直接上高架,而是左拐進入一條小路。子清這輩子都沒有去過、甚至沒有聽說過那條路,事實上,她對這片區域的認知僅僅在於福利院本身、地鐵站本身,以及兩者之間的步行路線。要不是關鵬,子清永遠不會知道,父親所在的福利院和濕地公園那麽近。公園內的花草蟲魚和潮汐對她來說也是全然陌生的。最陌生的感覺則來自於這種組合:看望父親的短途旅行+無憂無慮的公園觀光。未知可以迅速變成已知,只需依靠註釋完整的圖文指示牌。木棧道兩旁的妃柳漸漸合攏,河口的風景依稀可見,仿佛走在綠色巖洞裏,走到盡頭就見到水草瑩瑩的灘塗,枯黃的蘆葦朝著一個方向拜倒,再遠處有長船悠然駛過,吳淞港的高腳吊車聳立出堅硬線條——那是兩個土生土長的上海人第一次看到的上海河口景色。

10:10分的潮位紀錄:0.7米。

14:15分的潮位紀錄:3.5米。

子清第一次想到:記錄潮汐,也許是最適合自己的工作。和潮汐相比,地鐵裏的人潮雖然也有潮位規律,但太不具美感了。如果人不多,她會看書,地鐵很能考驗情節的抓地性。她會低眉順眼在書頁三十厘米的上方,但書頁翻動的速度很可能是自欺欺人的表演。她會看到無數褲腿、鞋子和肉鼓鼓的手指,觀察氣味和指甲的狀態,默默判定身邊乘客的來處和歸處,動用不必要的、過剩的警覺,不可避免地走神。有一次,她看到一個人在地鐵裏認真地研讀樂譜,便在心裏給他布置了艱苦的亭子間童年,輝煌的未來則設置在維也納的歌劇院。還有好多次,車廂裏的氣味和嘈雜讓她無法安心看書,便假想追看的美劇主人公在這節車廂裏會怎樣:福爾摩斯會一敗塗地,DEXTER無法替天行道並安然撤離,M.D. HOUSE會死於腦力衰竭和諷刺過勞,NIKITA也會黯然失色,瞬間回到難民孤兒的初態……有時她會想到,父親在上海生活了將近半個世紀,卻從沒有搭乘過這條地鐵線。

如果人太多,沒有座位,她只能站在人群裏聽音樂,調大音量。聽了十多年的歌手們的聲音才值得依賴,起承轉合帶領她正常呼吸。她的iPOD裏大都是老歌,CHARA肆無忌憚的野貓般的唱腔,安室哲哉破產前的創作,椎名林檎撒野般的高音……每當隨機播放到SUEDE的Everything Will Flow,她都會在心裏說,來了來了,這才是看望父親之旅的主題曲。

今天的地鐵裏,她把書看到157頁,兇手幾乎已要落網。走出地鐵站的時候,她看了看手機上的時鐘,剛好三點,距離福利院的晚餐時間還有一小時,她決定不打車,步行二十分鐘,剛好過去陪父親吃飯。

父親最終住進這家福利院,是幾個月前的事情。父親和她都有點不適應。他也許有極其短暫的清醒時刻,也許會抓緊時間咒罵沒良心的女兒和後妻,也許會害怕地發現自己被一群陌生的老頭圍繞,每一個都不像是正常人,而等短暫的清醒過去,他又和他們渾然一體。泥牛入海。而對子清來說,唯一不適應的就是負罪感,即便斜跨整個城市去看望父親,實際上不過是消耗體能和時間,換來一點點心安理得的錯覺,根本無法改變她對病情無可奈何的事實,卻又處處提醒著她:她把他交出去了,再也沒有努力陪他,沒有照料他,而是徹頭徹尾地放棄了。

走進福利院,在門口簽了出入證,她便看到那些貓。大都是三花和黑貓,懶洋洋的徘徊在花園的草地上、樹下,等待著晚餐時段會出現的剩飯剩菜。一個老人坐在輪椅上,和一只肥胖的花貍貓四目相視。另一個老太太抓著貓糧袋,不停地趕跑別的貓,又對一只懷孕的黑貓說,快點吃呀,多吃點,別讓它們搶走了。他們都是老人公寓裏的住客,生活可以自理,所以可以自由進出。走過兩棟老人公寓,再走到小徑的盡頭,便是父親所在的那棟樓,電子門鎖意味著裏面住著喪失自理能力的失智患者,他們不可以隨意外出。

二樓三樓住著老太們,四樓住著老頭們。電梯和居住區之間也隔著玻璃門,從內部出來時需用門卡開門,就連樓梯間通向外部的那道門也需要門卡。這些封閉策略都是針對失智者的,讓他們幾無可能獨自走出去,從而杜絕走失和迷路的機會。有一次她不想麻煩護工來為她開門,以為走樓梯也能出去,卻發現自己被困在樓梯間裏,上下左右都是死路。

大多數時候,這座內裝修規格達到三星賓館的福利院裏都很安靜,公共活動區的一大半空間被一張大桌占據了,老人們大多圍坐在桌邊,什麽也不做。只要有人弄臟了地板,保潔員就會在幾分鐘內收拾幹凈。每一條走廊都被拖洗得鋥亮,反襯著某種骯臟的必然性。她還見過幾次洗地機工作的場面,肥皂水和消毒水轉出一圈圈的白色泡沫,像一幅緩緩鋪張的抽象畫,那是她在這個空間裏見過最有生機的圖案。

她常覺得這裏的潔凈維持得太好,讓人放心,卻也偽飾太平。都市養老機構裏有寬敞好用的大洗浴室,走廊、窗邊、床邊和衛生間裏都有扶手,瓷磚地,塗料墻,木制原色吊頂,吸頂燈,中央空調,統一的潔具……沒有任何個性,也沒有缺點。她在心裏稱之為:老年幼兒園、時空結界、生靈墓園……

今天,一出電梯,她就覺得四樓的氣氛有點怪異。大廳裏,人影寥寥無幾,擺在電視機墻對面的藍色沙發上竟也空無一人。通常,護工們會在這個鐘點把老人們聚集起來,讓他們各就各位,圍坐大桌,準備開飯,她會在那一群老人的剪影中迅速找出父親,因為他的座位幾乎是固定的,整個白天,他都默默地坐在那裏。今天桌邊沒有人。但她還是一眼就看到了他——

她看到,父親雙手抱著一台微波爐,繞著長方形的大桌走成背影,插頭線在桌腳絆了一下,又被拖著走,不情不願的跟在一雙白生生的赤腳後頭,隨著蹣跚的腳步一頓一頓。肩胛骨仿佛要刺穿汗衫聳出來,和懷裏沈重的分量艱難對峙著。現在,他又拐彎了,微波爐有一扇鏡面門,搖晃在他身前,映現出一個年輕女子的身影,左右顛動中,反倒是她更像被招進魔鏡的魂,而他是巫。她強忍著,把視線從過分清晰的鏡面中的自身拉出來,去看他的臉,他凸起的膝蓋,他幾乎瘦到隱形的胯部,他裸露在外的顫抖的小腿和大腿,皮肉像裹屍布垂掛下來。他繼續繞行,又走成了背影。她不知道他這樣捧著一台微波爐繞著桌子走了多少圈。她想象不出一個耄耋老人有多大的氣力能完成一件荒唐透頂的事。

「我們不敢去碰他。他剛剛踢走了小黃,還差點用微波爐來砸我。」穿著靛藍色護工服的胖阿姨走到她身邊,並沒有壓低嗓門。她是負責給老人清洗身體的女工,幾乎每天給她父親擦下身時都會被父親揚手摑掌,甚至握緊拳頭,砸向她的任何部位。

「他走累了應該就會自己停下來的。」胖阿姨的語氣顯示她並沒有太大把握,「怕就怕微波爐掉下來砸到他自己。」

誰也沒有動,空氣裏有一種緊迫的張力,但被更稠密的哀傷凍結住了。她突然害怕地想到,也許這些護工都在等待,微波爐像塊巨石一樣墜下來,都在默默倒數,數著她父親病臥在床、因而乖乖聽話的時刻。那將意味著每個人都獲得解放。她想象著腿骨骨折、趾骨斷裂,脆生生的骨茬刺穿疲軟的肌肉,而父親終於肯與肉體妥協,所有護工都將不會再被父親踢打,她們或許會更疼愛他。這殘忍的想象一閃而過,讓她不寒而栗。

這是她第一次在福利院裏看到父親衣冠不整,雖然聽說過幾次——他總是拒絕穿衣,或是拒絕脫衣——但從此往後,這樣的場景只怕會越來越多。

第一個月裏,護工給她打電話,「你爸爸是不是以前常常打人?他把好幾個護工都打了,因為護工要幫他穿衣或是洗澡……他拳頭好重呀!」

子清緊握手機回答:「他從不打人的!肯定是因為他不習慣(習慣真的是好事嗎?)……他大概還有意識,覺得脫衣服是自己的事。以前,我不會硬脫他的衣服,我會哄他自己脫自己穿。」

「我們每個護工都要照顧七八個病人,沒有時間哄的……」

子清不知道該說什麽,只是很擔心父親會被最後一家可以收容他的機構拒絕。

老男人拖沓的步伐近乎勻速,有種催眠的格調。她鼓起勇氣,向前走了兩步,但還沒等她張口,胖阿姨就扯開嗓門叫起來,「老王!你看看誰來了!老王!老王!」

每一次,她都恨透了護工們的大嗓門、反覆的問,「她是誰?你知道她是誰嗎?」

王世全不知道自己是王世全。不知道自己有兩個女兒。不知道這是哪裏。不知道一切。否則他不會住在這裏,24小時受到照料和監控。但也有可能,王世全什麽都知道,卻被言語拋棄了,因而被一切倫常、邏輯、情感的表達拋棄了,因而醞釀了更充沛的恨,因而有使不完的力氣,像個武瘋子,在一群失去行動和思維能力的老朽病人中孑然獨立,為所欲為。

她恨那種低級的測試。如果病人能說出家裏有幾口人,微波爐該放在哪裏,十減八等於幾,那又何苦來這裏?她恨他們每次心情好就要執行這番對答,樂此不疲,仿佛只為了向她一個人強調:她是他的女兒。

她也恨那種大嗓門,刻意的,對著理論上應該耳背、應已退智的老人們。她總覺得,既然言語已對這些人無用,那就該換成輕柔的語調、輕柔的撫觸。但沒有人讚同她。他們說,你必須大聲點,引起他們的註意。她已不再申辯或反駁:那是不是也會引起他們的驚慌和恐懼?

父親不理睬任何人。微波爐仿佛就該是他的一部分,現在,冰冷的金屬應該已分享了他的體溫,依附在金屬箱子上的四肢用恒定頻率制造了機械化的心跳。當他又一次在桌角拐彎,迎面向她走來時,她突然驚出一身冷汗,仿佛看到一個機器人捧著自己的遺像向自己走來。

她慢慢迎上前,距離拉近,臉孔被推出鏡面,很快變成胸腹、腿腳,在她伸手抱住微波爐的時候,清晰的意識到,她用肚子擋住了畫面,黑場,謝幕,再會。她讓自己倒著走,好像隔著金屬箱子成為父親的鏡像,她希望不要嚇到、打斷他。她輕輕的說,爸爸,我來了,爸爸。就這樣,她輕輕喚著,仿佛念咒,倒退著走完了半圈,父親終於擡了擡眼簾。之前,他一直沈沈的低頭看著地面。

微波爐那麽沈。真的,她感到父親慢慢的把手裏的力量轉移給她,而那簡直是她捧不動的沈重。

後記

在這十多年裏,我的父母相繼去世。

在火葬場裏為父親撿骨時,我竟然為了火化時間那麽短而感到悲憤,有點難以理喻。用一雙很長的竹筷子夾起父親的骨時,過分的親密感來得那麽晚,那讓我流下眼淚來。但真正的痛哭只有一次:在精疲力盡的深夜給父親的葬禮撰寫悼詞的時候。我不知道寫些什麽,不能面對自己和上一代人的巨大隔閡,也不願承認自己疏忽了對父母的認知和關懷,因而像受了極大痛苦、或是犯了極大錯誤的孩子那樣失聲大哭。

在一個城市人的短暫、逼仄的生命裏很難親歷一個物種的滅絕,但父母的消失就給了我這種感知:我們成為孤兒的時候,就已目睹一種不可複製的人類的消失。

在生和死之間,我們註定成為孤兒。這麽簡單的結論,竟花費了這麽多年,我才明白。在這個年紀失去父母,看同齡朋友們激越地談論戀愛、工作、孩子和旅行,就像獨自走進一條偏僻的小巷,無人可與言說。雖然會和所有人在盡頭相逢,但我相信,那時候別人的感受會和此刻未滿中年的我有所不同。

未滿中年的我,被父親的病改變了很多。當我決定把這種改變訴諸文字時,也遭遇到了種種拷問。這本書最初的名字是《一歲一枯榮》,最初的設想是用非虛構的紀實手法去寫一種老年病,以及相關晚輩的中年危機,都市養老困境。但在寫作中途我放棄了,因為我不能無視疾病對歷史的隱喻,也不能回避平凡人家追溯家族故事時的無力感。身處巨變的年代,太多當下太迅速地被壓縮成太不可信的個體記憶,我們會有怎樣的集體記憶呢?

遺忘是太容易了,除了肉身被動退化,還有精神上的主動遺忘。一代人離去,下一代人還沒辦法收攏那些記憶,又要汲汲營營地去創建自己的生活。世界加速運轉,信息加速淘汰,記憶也被加速遺忘。

許多作者都曾反省家庭和自我,用文字梳理哀傷和記憶。在寫作的漫長空白裏,有各式各樣的作品維持我的思緒:保羅•奧斯特、井上靖、李煒、馬丁•蘇特、閻連科、薩曼莎•哈維、謝爾•埃斯普馬克、弗拉基米爾•納博科夫、恰克•帕拉尼克……但在看了那麽多傑作之後,我也曾覺得,自己沒有必要再寫什麽了。要找到屬於自己的敘述方式是艱難的,永遠不可能完美。

在很長一段時間裏,我不可避免地覺得生命是無意義的,寫作也因此擱置,直到父親去世,我開始恐懼遺忘。正因為害怕自己會漸漸習慣遺忘,我又把塵封的十萬字拿了出來,反覆看,反覆重寫。也許,這是一個寫作者在無計可施的時候唯一的自我救贖。

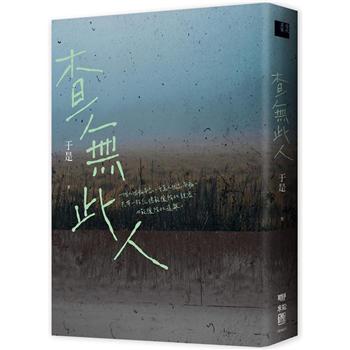

就像很多野心勃勃的事,會在用力過度的過程中忘記初衷。有人勸我索性把《查無此人》的主題發揮到極致,讓子清去探查父親的過去,必須挖出一個驚天秘密出來,生造一出文革時代的生死大戲也未嘗不可。我知道朋友們是為了讓書大賣而好心建議,但我還是不想距離初衷太遠了。不想誇飾平凡的百姓在巨變年代中的平凡生死。除了主人公,故事裏的每個人也都是時代的縮影。

我想寫:無鄉可返的徒勞,無憶可追的悲切。

我想寫:從鄉村到城市到彼岸,每一次移動,每一種落差,每一次回歸。

我想寫:每一個凡人都是出生入死。

我想寫:在以遺忘為表象的疾病背後,還有一場又一場龐大的遺忘事件:集體的、自發的、被迫的、歷史性的大遺忘。

在父親去世後的某個時刻,我恍然大悟,這本來就不是朝向完美的寫作。寫作也不該是朝向完美的一種自以為是的主張。都不是。於是,這本書慢慢地遠離非虛構,慢慢地在虛構中獲得自由。從當事人到陌生人,都不再囿於疾病,而得以在疾病的隱喻中施展各自的悲喜得失。老年病的故事擴展為一個家族、三代人、兩代移民的故事,從鄉村到城市,從一國到異國……而這恰恰是很多中國家族在這半個多世紀裏的走向。

這是一本難產的小說,距離我上一本小說約有九年之遙,它見證了我在家庭事件中的疲憊和笨拙,我白髮的滋生,我對生活的接納,我對慈悲的解讀,以及我對大歷史的好奇和不解。

每一個凡人在牢記歷史之前,歷史是否已將他遺忘?