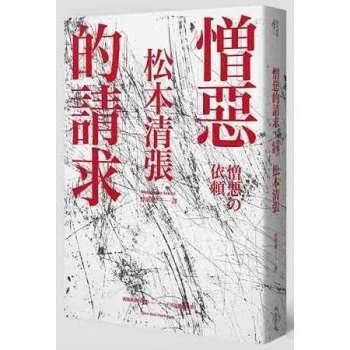

憎惡的請求

我犯殺人罪是由於與川倉甚太郎有金錢糾紛。事情經過是我借給川倉九萬圓,事後發現無法收回這筆錢,便將他殺害了。對於我的供詞,不僅警察局的搜查科長反覆訊問,就連地檢署的承辦檢察官也很納悶──他們都不約而同地問道:

「為了這點兒錢就殺人嗎?」

「這對你們來說也許是不值一提的零碎錢,但對我而言可是一大筆錢啊!」我回答道。

毫無疑問,警察已經對我與川倉甚太郎之間的關係進行了詳細的調查取證,可他們並沒有找出充分的證據來推翻我的供詞。於是,我便因為自供的殺人動機遭到起訴,並且因為同樣的動機而被判有罪。在一審時,我也服從審判,接受了判決。

或許是犯罪動機單純的緣故吧,我的刑罰比較輕。但,我並不是為了要減輕量刑才供述出那麼單純的殺人動機,我只是不想說出真正的原因罷了。

大多數認罪者都會將判決書裡寫的原因以外的真實動機隱藏在心裡,我也不例外。在這裡,我想把隱藏在心裡、無法說出口的真實動機付諸文字。我不會跟只看重表面現象的刑警和檢察官說這些,不過,在這獨自身處囹圄之際,我還是願意用筆將真實情況記錄下來。

即使法官看到我的這些告白也無所謂;畢竟,讓人們知道其實判決書裡未提到的犯罪動機大部分都被隱去這一事實也不錯—

我是在犯下罪行的兩年前與佐山都貴子相識的。

經由朋友介紹,我認識了她。具體的認識細節,在此就不加贅述了,唯一需要提及的是我們的身分:我是在某公司上班的二十八歲職員,她則是在政府某部門工作的二十四歲女事務員。

我經常以喝茶、等電車等理由和她一起散步,有時還一起看看電影。

她算不上是個非常漂亮的女人,走在大街上也不會吸引所有男人的目光,卻還是很討人喜歡的。和她交往過後才發現,她是將內心的樸素美麗表現在陽光般的臉上的那種女人。

我漸漸對她產生了好感,她對我的電話邀請也給予了積極的回應。所以,我確信她對我也產生了好感。

只是,我並沒有向都貴子表達我對她的愛意。但,我確信她一定明白我的心意,而且並不認為這對她造成了困擾,所以我沒有急於行動。

就這樣,我們維持著愉快的交往。我們之間的關係會進一步發展,我腦子裡每天都充斥著這種預感。這種狀況只持續了半年,佐山都貴子給我看的一封信打破了這種局面。

一天下午,我們在常去的咖啡店碰面。喝茶時,她突然把端起喝了一口茶的茶杯放下,獨自笑了起來。

「對了,給你看樣好東西吧?」

她邊說邊從黑色手提袋中取出了那封信。

「這是什麼?」

「看了你就知道啦!」

她的眼睛裡充滿了笑意。信封背面的發信人是個女人的名字,但信後的落款卻是個男人的名字。這封信無論是文字還是文筆都略顯拙劣。

內容大致是這樣的:「上次碰面時妳穿的那件衣服很好看。很像妳的風格,讓我更喜歡妳了。非常希望妳這週六下午六點前能來信濃町車站。不管是一個小時、兩個小時,我會一直等到妳出現為止。」

我將信放回信封還給她,內心受到巨大的衝擊。我努力掩飾著心中的感受,盡量不讓她發現。

「是妳的戀人嗎?」

我用乾澀的聲音問道。周圍的一切聲音彷彿也在瞬間遠去了。

「不是啊。要真是的話,我就不會給你看了呀!」

她邊笑邊說道:

「這個人以前關照過我,是個有家室的人。可能是想找外遇吧!真拿他沒辦法,最近已經給我寄來三、四次這樣的信了。」

她的話裡包含著一種諷刺,讓我稍微安心了一些,但我的心仍然不能平靜。

「不過,妳看了這樣的信,想必也去見過那人一、兩次了吧?」

「嗯,沒辦法,那也是礙於情面啊!但只是一起在神宮外苑散了一下步而已。」

她回答道,眼睛凝視著我。

「我怎麼可能還去呢?我只是覺得這封信有點意思,所以拿給你看看而已。」

我把杯裡剩下的咖啡喝了,卻覺得淡然無味。指尖似乎也在顫抖。

這封情書打破了我一直以來的平靜。儘管我相信她說的話,可是我腦海裡卻不停想像著她跟一名陌生男子晚上並肩在外苑散步的景象。於是,我的心裡便一陣翻江倒海。我打算趕緊行動,向她表達自己的愛慕之情。

走出咖啡店,我一邊走著一邊望著天空說道:

「剛才的那封信,真的讓我感到很驚訝。」

「為什麼?」

都貴子側過臉來,用很讓人莫名其妙的語調問道;她應該明白其中原因才對呀。

「總之,我就是很驚訝。我不想就這樣回家。陪我看場電影吧!」

我的語氣中似乎有些強迫的意味,但她還是低著頭,默默跟著我走著。顯然,她很明白我為什麼想要看電影。看著都貴子雙目低垂的模樣,我頓時感到很滿足。我想,我已經完全抓住了她的心。我不能猶豫了,我決定讓此前愉快卻又毫無進展的交往中孕育出的激情徹底爆發──嫉妒加上對事實的確定點燃了我的慾望之火。

在看電影的某個間隙,我清楚意識到坐在我身旁的她的手。那一瞬間,我的心臟彷彿停止了跳動。我屏住呼吸,將手指朝她緩緩伸了過去。

然而,我的指尖才剛觸碰到那雙手,便旋即又失去了它的蹤影。她用相當敏捷的速度,逃離了我的觸感。我的內心充滿了失望和羞恥,就連銀幕上在演什麼都無心理解。

不過,我還有一次鼓起勇氣向她表白的機會,那就是在看完電影坐車送她去車站的途中。我以前送過她很多次,卻從來沒有告訴她自己的感受,但今晚不同,我再也忍不住了。

我堅定地伸出手去,可她卻又迅速把手縮回去放在膝蓋上。「不要」,儘管聲音很輕,但我確實聽到她這麼說。說完之後,她在座位上挪了挪姿勢。

坐在司機背後,我已經沒有勇氣再次去試著握她的手。唯一讓我安慰的是,她的唇邊似乎有一絲淡淡的微笑。儘管那只是側臉的淡淡微笑,卻維繫著我那渺茫的希望。

○

從那之後大概一年多時間裡,我試過用多種方式向她求愛。有時只說些甜言蜜語,有時則會在黑暗的巷子裡突然抱她的雙肩。

但是不管哪種情況,佐山都貴子都能輕而易舉地擺脫我,讓我無法得逞。

「我很理解你的心情,但我不是那種輕浮的女子,不想這麼快就做那些事情。我們還是以朋友的身份繼續交往下去吧!」

她總是會這麼回答,臉上也是一如既往的微笑。

我想擁抱她的雙肩,但是她總是像空氣一般逃走;我想握她的手,她也馬上敏捷地躲開。

「這樣不好啦!」

她笑著說道,那張笑臉卻讓我感到有些焦急。

我們之間那種交往依舊繼續著。每次打電話約她,她必定會如約而來,一起喝喝茶、散散步或看看電影,與以前沒有絲毫改變。她臉上也總是露出微笑,彷彿已經接納了我。

愉快的現狀依舊沒有改變,可我期待的進展也依舊沒有出現。熱情與焦慮之火在我心中熊熊燃燒。

佐山都貴子對我們的關係到底是怎麼想的?她是故意讓我著急嗎?還是對我並沒有意思、只是想愚弄一下我而已呢?—我凝視著她嘴角的淺笑,苦思不已。某個週末,佐山都貴子終於答應與我一起去箱根。當天晚上,我異常興奮,久久不能入睡。我心中暗自決定,明天一定要採取決定性的行動!我幻想著各種場景,全身的神經一刻也沒休息過。

箱根正值晚秋季節。因為我想盡可能和都貴子多獨處一些時間,所以我們沒有坐從湯本出發的巴士,而是租了輛車,繞過箱根山脈的背側。車從仙石原開向湖尻。晴朗的天空下,蘆之湖波光粼粼。我緊緊抓住都貴子的手,她又想甩開我,但這次我堅持不放手。

她低聲說著「不要這樣」,一邊將頭向前傾,用下頷朝司機背後指了指,暗示我不要這樣。但是我已忍不住了。短暫的僵持之後,她放棄了抵抗,背過臉去,朝向窗戶的方向。我把她的雙手握在手中,放在我的膝上。

都貴子沒有反抗。她的手掌像是在接受某種治療般,柔軟順從,就連指尖也沒有絲毫反抗之意。我從側面看到了她在笑,那是一種嘲笑般的笑容。我又著急了。

「好不容易來這一趟,泡個澡怎麼樣?」我建議道。

出乎我的意料,她居然答應了。我的內心再次激動起來,隨即叫司機帶我們去一間合適的旅館。

然而,到了旅館之後,我的期望再度落空。旅館的女侍想帶我們去溫泉,可都貴子卻制止我答應女侍,獨自一人走向淋浴室。當女侍問我們要不要收拾一下去泡澡時,都貴子搶先回答道:「不用了,我們馬上就要回去了,可能來不及。」

在旅館的兩個小時,我不知道應該做什麼。我若是靠近她的肩膀,她還是會把身子移得遠遠的。

「這樣不好吧;我們還是一動不動、靜靜聊聊吧!」

她的眼裡泛起一如既往的微笑。在那間能聽到從山下上來的登山電車的聲音的房間裡,我焦急不已,卻又不知道應該做什麼,感覺無所適從。

我們走出旅館,從已被夕陽餘光覆蓋的箱根山往下走。遠處的天空泛著星光,溫泉旅館的燈光點綴著黑色的溪谷。我伸手去牽走在旁邊的她的手,但她又拒絕了。

「不要啦!」

她又獨自快步走到前面,連箱根的黃昏景色也沒有絲毫地打動她。我只好懷著嚼蠟一般的壞心情,回到了東京。

但是,箱根之行並沒有使我倆的關係破裂。我們仍舊一起喝茶,一道散步。雖然沒有一絲變化,但我曾經設想的進一步發展卻就此告一段落。心中剩下的只有被愚弄的不快。

一天晚上,我再也忍不住了,在沒有人的大街上強行要吻她的嘴唇時,她奮力地推開我。

「我可不是那種輕浮的女子!我比你想像的要理智得多!」

在昏暗的夜裡,她大聲發洩著內心的不快,在一陣無情的鞋聲響起後,她便丟下我離開了。我終於明白,原來她對我沒有任何感覺;可是,我卻完全無法離開她。之所以如此,並非我依舊執拗地想追求都貴子,而是因為我心中逐漸萌生了別的念頭。也因為這樣,我才在不讓現狀破局的狀況下,繼續迎合她的心意。

對這個愚弄了自己、卻還傲氣十足的佐山都貴子,我漸漸產生了恨意。一直以來,我總是無條件地付出愛情,可這份愛意遇上了她,卻都只是冷冷地碰壁罷了。情感的漩渦逐漸沉澱,變質成了某種黑暗的事物。既然明白她的微笑不過是抹嘲諷,那我也非得報上一箭之仇不可。

這時,我想起了那個「工具」──一個叫川倉甚太郎的朋友。

川倉甚太郎一向以詩人自稱,可是他卻從未在任何刊物發表過作品。有傳聞說,他用匿名在一些奇怪的雜誌上發表寫實風格的色情作品,並以此為生。

他雖然已經三十二歲了,但還沒娶老婆,身邊的女子也是來來去去。高高的鼻樑上架著一副無框眼鏡,鏡片閃閃發光。他習慣用手指抓著亂糟糟的長頭髮,繃著臉悶不作聲。他不說話時,臉上總是擺出一副很自信的神情,一開口則總以一種無賴的語氣說一大堆狂妄不羈的話,給那些交往的女子一種捉摸不定的感覺。

我在深夜把川倉甚太郎叫到咖啡店,拜託他幫我報復佐山都賀子。他聽了後,並沒有笑,而是馬上歪著嘴巴說道:

「我可是要收錢的啊!你給得起多少?」

我說暫時只能拿三萬圓。

「三萬啊?算了吧,行,我幫你!」

他不感興趣似地勉強答應道。聽到回答,我興奮不已。

我準備在某一天,約佐山都貴子出來時,將「碰巧」遇到的川倉甚太郎介紹給她。我的計畫進行得非常順利。在我和她的面前,川倉甚太郎不怎麼說話,只是用修長的手指托著下巴,眼睛凝視著桌子某處。我心想,啊、要成功啦!

從那之後,我便儘量不再去見她。在事情辦成之前,我打算一直遠離她。與此同時,川倉甚太郎經常向我回報他和佐山都貴子的相處經過──這是他的義務。

只過了一週,我在公司上班時,他打來電話。我急忙出去,到附近的一家咖啡店與他會合。在咖啡店裡,我很快就找到了他,但是從他的表情看不出發生了什麼。

「她也不過是個很普通的女人嘛!」

一見面,他就評價起佐山都貴子。他說話的口吻就像並不知道我如此著迷於那個女人,而且得不到她似的。「之後呢,怎樣了?」

我口乾舌燥地問道。

「我打電話約她,她馬上就來了啊!就算是上野她都坐地鐵趕來了,之後我們就在公園散步。不過,那天晚上只牽了下手。」

他一邊吞雲吐霧一邊說道。

我對他的速度感到驚歎。真的這麼容易就成功了嗎?佐山都貴子將那雙我曾無數次嘗試牽過,卻始終求之不得的手,在與川倉甚太郎第一次散步時就交給了他。我仔細看他的臉,他臉上一副毫不在乎的神情。接著,他又問道:

「怎麼樣?能不能再給我三萬圓?」

聽他說到這些時,我意識到佐山都貴子似乎是個非常沒趣的女人,暗自慶幸川倉甚太郎真是幫了自己大忙。如果我當時馬上醋意大發的話,恐怕這個計畫早就完蛋了。可是,我卻異常地平靜。我在心裡感歎著,太好了!佐山都貴子要是栽在這位情場高手手裡就太好了!於是我又給了川倉三張一萬圓的紙幣。

在那之後僅僅過了一個星期,他又把我叫出去,回報道:

「昨天晚上我們接吻了。」

「啊,在哪裡?」

我的胸口一陣轟雷作響,腦海裡迅速掠過這一週間我所看不見的種種景象。

「我帶她去逛了兩、三次外苑,本來還可以進展得更深入些的。不過,幸虧是第一次接吻,不然就慘了。而且,她還死皮賴臉地要求每隔兩、三天就要和我見面。」

他一邊吐著煙圈一邊說道,似乎覺得很無聊的樣子。

○

我和佐山都貴子交往了超過一年半,她什麼也不允許我做,卻這麼快就陷入了川倉甚太郎的情網。但是,對他們進展得這樣快,我感到很高興,一陣快感湧上心頭。讓別人代自己做自己難以勝任的事情,就像是看專業運動員的比賽一樣。

因為繁瑣,我就不把每天的事情一一記下來了。其後,他又向我報告道:

「昨晚,帶她去了郊外。那裡是田野,沒有什麼人家。我抱著她想把她按倒在地上,可我怎麼說她也不聽。真是沒辦法啊……」

說到這兒,他還做了下動作示範給我看。我嚥了口唾沫,問道:

「然後呢?」

「她好像很難為情,但最後還是把臉靜靜地伏在我的肩上。哎呀,這也不能著急,只是時間的問題吧!」

他停了下來,又說什麼有好多地方要去,樣樣都得花錢,讓我再拿三萬圓。

「昨晚,我們又去了之前去的那個地方。」

下一次見面時,他回報道:「她還是不聽我的。沒辦法,只好又和上次做了同樣的事,她好像很苦悶,不停地喘著氣。」

同樣的事情在他們之間已經連續發生了三、四次。如果照此下去,我覺得都貴子遲早都會成為他的人,不過離達到最終目的,還有一點距離──川倉甚太郎完全不顧與我的交情,毫不顧忌地找我要錢。

「昨晚的事真讓人遺憾。」他說道:

「她終於答應了,可是附近不知從哪兒跑出來一條狗,不停地狂叫,遠處房子便亮起了燈光。她很害怕,就連忙起來逃走了!」

那次之後,我們見面時,他說道:

「可能是因為上次的事,這次她怎麼也不答應。沒辦法,分別時只能像原來一樣接吻。」

川倉甚太郎的話裡漸漸多了那些我熟悉的東西。並不是他的說話方式,而是覺得已經熟悉了他跟佐山都貴子之間的行動,進而對他的話也習慣了。我像是在聽別人的──絕對不是外人,而是與自己親密的人的行動一樣。

接著,最後一個晚上到來了。我們在郊外的咖啡店見了面,是他打電話約我的,當時我正在公司。

先到的他已經等了一會兒了,我正要端起咖啡喝時,川倉甚太郎突然皺起眉頭、歪著嘴巴,笑著說:

「哈!終於做成了啊!昨天晚上!」

我之前預想過他會說這樣的話,所以並不覺得特別的驚奇。可是,我的身體卻在瞬間顫抖了,覺得周遭一下子變得喧鬧不堪。

「是嗎?」

我說道。

「在哪兒?用什麼方法成功的?」

頭腦發熱的我大聲問道。

他盯著我,滿臉不高興地說道:

「現在已經按照你說的做了吧?不管怎麼樣,你要求的目的達到了!」

他沒有回答我的問題,只說了這些話,恐怕是看到我的表情後才這樣做的吧!

我們沉默了一會兒,各自喝著咖啡。周圍流淌著與店裡極不協調的空氣,但是這空氣卻恰好符合我此刻的心境。我沉浸在像是經歷了巨大悲痛之後、空無一物的恍惚中。「成功了!」這個聲音似乎在遠處某個地方飄蕩著。

「回去吧。」

川倉甚太郎從椅子上站起來。我應了他一聲,拿起帳單。

我們又沉默著,走在路上。雖然夜還不深,被茂密大樹遮掩的豪門宅邸,卻都已經陷入了深沉的睡意當中。遠處的街燈,散發著朦朧的燈光;那光影,彷彿要令人凍結。走了一會,川倉甚太郎停了下來。

「真冷啊,我撒泡尿喔!」

他用很久都沒說過的方言說道。

他好像很冷似地聳著肩,站在陰暗的角落,岔開雙腳,接著便聽到水的聲音。

我看著他黑黑的背影──分開雙腳,頭微微前傾。突然一瞬間我的心中湧起一股說不清的怒火。不知不覺間,難以抑制的嫉妒從我體內噴出。他的那副樣子,還有和佐山都貴子之間的關係,都是那麼醜陋、那麼令人憎惡。

耳邊仍能聽見水聲,此時,我已經撿起了路邊的一塊大石頭。我從他背後悄悄走近他,舉起雙手把石頭砸向了他的頭部。

起訴書裡記錄著我殺人的原因是因為外借的九萬圓。但那只是我的供述原因。沒有人知道真正的犯罪動機──

只是,說來有點奇怪,最近我的心裡頻頻湧起一個疑惑:川倉甚太郎給我報告的情況究竟是不是真的?會不會是他為了要錢瞎編的呢?而且,我愈來愈感到懷疑,那個佐山都貴子會那麼簡單就落入川倉的圈套嗎?

我犯殺人罪是由於與川倉甚太郎有金錢糾紛。事情經過是我借給川倉九萬圓,事後發現無法收回這筆錢,便將他殺害了。對於我的供詞,不僅警察局的搜查科長反覆訊問,就連地檢署的承辦檢察官也很納悶──他們都不約而同地問道:

「為了這點兒錢就殺人嗎?」

「這對你們來說也許是不值一提的零碎錢,但對我而言可是一大筆錢啊!」我回答道。

毫無疑問,警察已經對我與川倉甚太郎之間的關係進行了詳細的調查取證,可他們並沒有找出充分的證據來推翻我的供詞。於是,我便因為自供的殺人動機遭到起訴,並且因為同樣的動機而被判有罪。在一審時,我也服從審判,接受了判決。

或許是犯罪動機單純的緣故吧,我的刑罰比較輕。但,我並不是為了要減輕量刑才供述出那麼單純的殺人動機,我只是不想說出真正的原因罷了。

大多數認罪者都會將判決書裡寫的原因以外的真實動機隱藏在心裡,我也不例外。在這裡,我想把隱藏在心裡、無法說出口的真實動機付諸文字。我不會跟只看重表面現象的刑警和檢察官說這些,不過,在這獨自身處囹圄之際,我還是願意用筆將真實情況記錄下來。

即使法官看到我的這些告白也無所謂;畢竟,讓人們知道其實判決書裡未提到的犯罪動機大部分都被隱去這一事實也不錯—

我是在犯下罪行的兩年前與佐山都貴子相識的。

經由朋友介紹,我認識了她。具體的認識細節,在此就不加贅述了,唯一需要提及的是我們的身分:我是在某公司上班的二十八歲職員,她則是在政府某部門工作的二十四歲女事務員。

我經常以喝茶、等電車等理由和她一起散步,有時還一起看看電影。

她算不上是個非常漂亮的女人,走在大街上也不會吸引所有男人的目光,卻還是很討人喜歡的。和她交往過後才發現,她是將內心的樸素美麗表現在陽光般的臉上的那種女人。

我漸漸對她產生了好感,她對我的電話邀請也給予了積極的回應。所以,我確信她對我也產生了好感。

只是,我並沒有向都貴子表達我對她的愛意。但,我確信她一定明白我的心意,而且並不認為這對她造成了困擾,所以我沒有急於行動。

就這樣,我們維持著愉快的交往。我們之間的關係會進一步發展,我腦子裡每天都充斥著這種預感。這種狀況只持續了半年,佐山都貴子給我看的一封信打破了這種局面。

一天下午,我們在常去的咖啡店碰面。喝茶時,她突然把端起喝了一口茶的茶杯放下,獨自笑了起來。

「對了,給你看樣好東西吧?」

她邊說邊從黑色手提袋中取出了那封信。

「這是什麼?」

「看了你就知道啦!」

她的眼睛裡充滿了笑意。信封背面的發信人是個女人的名字,但信後的落款卻是個男人的名字。這封信無論是文字還是文筆都略顯拙劣。

內容大致是這樣的:「上次碰面時妳穿的那件衣服很好看。很像妳的風格,讓我更喜歡妳了。非常希望妳這週六下午六點前能來信濃町車站。不管是一個小時、兩個小時,我會一直等到妳出現為止。」

我將信放回信封還給她,內心受到巨大的衝擊。我努力掩飾著心中的感受,盡量不讓她發現。

「是妳的戀人嗎?」

我用乾澀的聲音問道。周圍的一切聲音彷彿也在瞬間遠去了。

「不是啊。要真是的話,我就不會給你看了呀!」

她邊笑邊說道:

「這個人以前關照過我,是個有家室的人。可能是想找外遇吧!真拿他沒辦法,最近已經給我寄來三、四次這樣的信了。」

她的話裡包含著一種諷刺,讓我稍微安心了一些,但我的心仍然不能平靜。

「不過,妳看了這樣的信,想必也去見過那人一、兩次了吧?」

「嗯,沒辦法,那也是礙於情面啊!但只是一起在神宮外苑散了一下步而已。」

她回答道,眼睛凝視著我。

「我怎麼可能還去呢?我只是覺得這封信有點意思,所以拿給你看看而已。」

我把杯裡剩下的咖啡喝了,卻覺得淡然無味。指尖似乎也在顫抖。

這封情書打破了我一直以來的平靜。儘管我相信她說的話,可是我腦海裡卻不停想像著她跟一名陌生男子晚上並肩在外苑散步的景象。於是,我的心裡便一陣翻江倒海。我打算趕緊行動,向她表達自己的愛慕之情。

走出咖啡店,我一邊走著一邊望著天空說道:

「剛才的那封信,真的讓我感到很驚訝。」

「為什麼?」

都貴子側過臉來,用很讓人莫名其妙的語調問道;她應該明白其中原因才對呀。

「總之,我就是很驚訝。我不想就這樣回家。陪我看場電影吧!」

我的語氣中似乎有些強迫的意味,但她還是低著頭,默默跟著我走著。顯然,她很明白我為什麼想要看電影。看著都貴子雙目低垂的模樣,我頓時感到很滿足。我想,我已經完全抓住了她的心。我不能猶豫了,我決定讓此前愉快卻又毫無進展的交往中孕育出的激情徹底爆發──嫉妒加上對事實的確定點燃了我的慾望之火。

在看電影的某個間隙,我清楚意識到坐在我身旁的她的手。那一瞬間,我的心臟彷彿停止了跳動。我屏住呼吸,將手指朝她緩緩伸了過去。

然而,我的指尖才剛觸碰到那雙手,便旋即又失去了它的蹤影。她用相當敏捷的速度,逃離了我的觸感。我的內心充滿了失望和羞恥,就連銀幕上在演什麼都無心理解。

不過,我還有一次鼓起勇氣向她表白的機會,那就是在看完電影坐車送她去車站的途中。我以前送過她很多次,卻從來沒有告訴她自己的感受,但今晚不同,我再也忍不住了。

我堅定地伸出手去,可她卻又迅速把手縮回去放在膝蓋上。「不要」,儘管聲音很輕,但我確實聽到她這麼說。說完之後,她在座位上挪了挪姿勢。

坐在司機背後,我已經沒有勇氣再次去試著握她的手。唯一讓我安慰的是,她的唇邊似乎有一絲淡淡的微笑。儘管那只是側臉的淡淡微笑,卻維繫著我那渺茫的希望。

○

從那之後大概一年多時間裡,我試過用多種方式向她求愛。有時只說些甜言蜜語,有時則會在黑暗的巷子裡突然抱她的雙肩。

但是不管哪種情況,佐山都貴子都能輕而易舉地擺脫我,讓我無法得逞。

「我很理解你的心情,但我不是那種輕浮的女子,不想這麼快就做那些事情。我們還是以朋友的身份繼續交往下去吧!」

她總是會這麼回答,臉上也是一如既往的微笑。

我想擁抱她的雙肩,但是她總是像空氣一般逃走;我想握她的手,她也馬上敏捷地躲開。

「這樣不好啦!」

她笑著說道,那張笑臉卻讓我感到有些焦急。

我們之間那種交往依舊繼續著。每次打電話約她,她必定會如約而來,一起喝喝茶、散散步或看看電影,與以前沒有絲毫改變。她臉上也總是露出微笑,彷彿已經接納了我。

愉快的現狀依舊沒有改變,可我期待的進展也依舊沒有出現。熱情與焦慮之火在我心中熊熊燃燒。

佐山都貴子對我們的關係到底是怎麼想的?她是故意讓我著急嗎?還是對我並沒有意思、只是想愚弄一下我而已呢?—我凝視著她嘴角的淺笑,苦思不已。某個週末,佐山都貴子終於答應與我一起去箱根。當天晚上,我異常興奮,久久不能入睡。我心中暗自決定,明天一定要採取決定性的行動!我幻想著各種場景,全身的神經一刻也沒休息過。

箱根正值晚秋季節。因為我想盡可能和都貴子多獨處一些時間,所以我們沒有坐從湯本出發的巴士,而是租了輛車,繞過箱根山脈的背側。車從仙石原開向湖尻。晴朗的天空下,蘆之湖波光粼粼。我緊緊抓住都貴子的手,她又想甩開我,但這次我堅持不放手。

她低聲說著「不要這樣」,一邊將頭向前傾,用下頷朝司機背後指了指,暗示我不要這樣。但是我已忍不住了。短暫的僵持之後,她放棄了抵抗,背過臉去,朝向窗戶的方向。我把她的雙手握在手中,放在我的膝上。

都貴子沒有反抗。她的手掌像是在接受某種治療般,柔軟順從,就連指尖也沒有絲毫反抗之意。我從側面看到了她在笑,那是一種嘲笑般的笑容。我又著急了。

「好不容易來這一趟,泡個澡怎麼樣?」我建議道。

出乎我的意料,她居然答應了。我的內心再次激動起來,隨即叫司機帶我們去一間合適的旅館。

然而,到了旅館之後,我的期望再度落空。旅館的女侍想帶我們去溫泉,可都貴子卻制止我答應女侍,獨自一人走向淋浴室。當女侍問我們要不要收拾一下去泡澡時,都貴子搶先回答道:「不用了,我們馬上就要回去了,可能來不及。」

在旅館的兩個小時,我不知道應該做什麼。我若是靠近她的肩膀,她還是會把身子移得遠遠的。

「這樣不好吧;我們還是一動不動、靜靜聊聊吧!」

她的眼裡泛起一如既往的微笑。在那間能聽到從山下上來的登山電車的聲音的房間裡,我焦急不已,卻又不知道應該做什麼,感覺無所適從。

我們走出旅館,從已被夕陽餘光覆蓋的箱根山往下走。遠處的天空泛著星光,溫泉旅館的燈光點綴著黑色的溪谷。我伸手去牽走在旁邊的她的手,但她又拒絕了。

「不要啦!」

她又獨自快步走到前面,連箱根的黃昏景色也沒有絲毫地打動她。我只好懷著嚼蠟一般的壞心情,回到了東京。

但是,箱根之行並沒有使我倆的關係破裂。我們仍舊一起喝茶,一道散步。雖然沒有一絲變化,但我曾經設想的進一步發展卻就此告一段落。心中剩下的只有被愚弄的不快。

一天晚上,我再也忍不住了,在沒有人的大街上強行要吻她的嘴唇時,她奮力地推開我。

「我可不是那種輕浮的女子!我比你想像的要理智得多!」

在昏暗的夜裡,她大聲發洩著內心的不快,在一陣無情的鞋聲響起後,她便丟下我離開了。我終於明白,原來她對我沒有任何感覺;可是,我卻完全無法離開她。之所以如此,並非我依舊執拗地想追求都貴子,而是因為我心中逐漸萌生了別的念頭。也因為這樣,我才在不讓現狀破局的狀況下,繼續迎合她的心意。

對這個愚弄了自己、卻還傲氣十足的佐山都貴子,我漸漸產生了恨意。一直以來,我總是無條件地付出愛情,可這份愛意遇上了她,卻都只是冷冷地碰壁罷了。情感的漩渦逐漸沉澱,變質成了某種黑暗的事物。既然明白她的微笑不過是抹嘲諷,那我也非得報上一箭之仇不可。

這時,我想起了那個「工具」──一個叫川倉甚太郎的朋友。

川倉甚太郎一向以詩人自稱,可是他卻從未在任何刊物發表過作品。有傳聞說,他用匿名在一些奇怪的雜誌上發表寫實風格的色情作品,並以此為生。

他雖然已經三十二歲了,但還沒娶老婆,身邊的女子也是來來去去。高高的鼻樑上架著一副無框眼鏡,鏡片閃閃發光。他習慣用手指抓著亂糟糟的長頭髮,繃著臉悶不作聲。他不說話時,臉上總是擺出一副很自信的神情,一開口則總以一種無賴的語氣說一大堆狂妄不羈的話,給那些交往的女子一種捉摸不定的感覺。

我在深夜把川倉甚太郎叫到咖啡店,拜託他幫我報復佐山都賀子。他聽了後,並沒有笑,而是馬上歪著嘴巴說道:

「我可是要收錢的啊!你給得起多少?」

我說暫時只能拿三萬圓。

「三萬啊?算了吧,行,我幫你!」

他不感興趣似地勉強答應道。聽到回答,我興奮不已。

我準備在某一天,約佐山都貴子出來時,將「碰巧」遇到的川倉甚太郎介紹給她。我的計畫進行得非常順利。在我和她的面前,川倉甚太郎不怎麼說話,只是用修長的手指托著下巴,眼睛凝視著桌子某處。我心想,啊、要成功啦!

從那之後,我便儘量不再去見她。在事情辦成之前,我打算一直遠離她。與此同時,川倉甚太郎經常向我回報他和佐山都貴子的相處經過──這是他的義務。

只過了一週,我在公司上班時,他打來電話。我急忙出去,到附近的一家咖啡店與他會合。在咖啡店裡,我很快就找到了他,但是從他的表情看不出發生了什麼。

「她也不過是個很普通的女人嘛!」

一見面,他就評價起佐山都貴子。他說話的口吻就像並不知道我如此著迷於那個女人,而且得不到她似的。「之後呢,怎樣了?」

我口乾舌燥地問道。

「我打電話約她,她馬上就來了啊!就算是上野她都坐地鐵趕來了,之後我們就在公園散步。不過,那天晚上只牽了下手。」

他一邊吞雲吐霧一邊說道。

我對他的速度感到驚歎。真的這麼容易就成功了嗎?佐山都貴子將那雙我曾無數次嘗試牽過,卻始終求之不得的手,在與川倉甚太郎第一次散步時就交給了他。我仔細看他的臉,他臉上一副毫不在乎的神情。接著,他又問道:

「怎麼樣?能不能再給我三萬圓?」

聽他說到這些時,我意識到佐山都貴子似乎是個非常沒趣的女人,暗自慶幸川倉甚太郎真是幫了自己大忙。如果我當時馬上醋意大發的話,恐怕這個計畫早就完蛋了。可是,我卻異常地平靜。我在心裡感歎著,太好了!佐山都貴子要是栽在這位情場高手手裡就太好了!於是我又給了川倉三張一萬圓的紙幣。

在那之後僅僅過了一個星期,他又把我叫出去,回報道:

「昨天晚上我們接吻了。」

「啊,在哪裡?」

我的胸口一陣轟雷作響,腦海裡迅速掠過這一週間我所看不見的種種景象。

「我帶她去逛了兩、三次外苑,本來還可以進展得更深入些的。不過,幸虧是第一次接吻,不然就慘了。而且,她還死皮賴臉地要求每隔兩、三天就要和我見面。」

他一邊吐著煙圈一邊說道,似乎覺得很無聊的樣子。

○

我和佐山都貴子交往了超過一年半,她什麼也不允許我做,卻這麼快就陷入了川倉甚太郎的情網。但是,對他們進展得這樣快,我感到很高興,一陣快感湧上心頭。讓別人代自己做自己難以勝任的事情,就像是看專業運動員的比賽一樣。

因為繁瑣,我就不把每天的事情一一記下來了。其後,他又向我報告道:

「昨晚,帶她去了郊外。那裡是田野,沒有什麼人家。我抱著她想把她按倒在地上,可我怎麼說她也不聽。真是沒辦法啊……」

說到這兒,他還做了下動作示範給我看。我嚥了口唾沫,問道:

「然後呢?」

「她好像很難為情,但最後還是把臉靜靜地伏在我的肩上。哎呀,這也不能著急,只是時間的問題吧!」

他停了下來,又說什麼有好多地方要去,樣樣都得花錢,讓我再拿三萬圓。

「昨晚,我們又去了之前去的那個地方。」

下一次見面時,他回報道:「她還是不聽我的。沒辦法,只好又和上次做了同樣的事,她好像很苦悶,不停地喘著氣。」

同樣的事情在他們之間已經連續發生了三、四次。如果照此下去,我覺得都貴子遲早都會成為他的人,不過離達到最終目的,還有一點距離──川倉甚太郎完全不顧與我的交情,毫不顧忌地找我要錢。

「昨晚的事真讓人遺憾。」他說道:

「她終於答應了,可是附近不知從哪兒跑出來一條狗,不停地狂叫,遠處房子便亮起了燈光。她很害怕,就連忙起來逃走了!」

那次之後,我們見面時,他說道:

「可能是因為上次的事,這次她怎麼也不答應。沒辦法,分別時只能像原來一樣接吻。」

川倉甚太郎的話裡漸漸多了那些我熟悉的東西。並不是他的說話方式,而是覺得已經熟悉了他跟佐山都貴子之間的行動,進而對他的話也習慣了。我像是在聽別人的──絕對不是外人,而是與自己親密的人的行動一樣。

接著,最後一個晚上到來了。我們在郊外的咖啡店見了面,是他打電話約我的,當時我正在公司。

先到的他已經等了一會兒了,我正要端起咖啡喝時,川倉甚太郎突然皺起眉頭、歪著嘴巴,笑著說:

「哈!終於做成了啊!昨天晚上!」

我之前預想過他會說這樣的話,所以並不覺得特別的驚奇。可是,我的身體卻在瞬間顫抖了,覺得周遭一下子變得喧鬧不堪。

「是嗎?」

我說道。

「在哪兒?用什麼方法成功的?」

頭腦發熱的我大聲問道。

他盯著我,滿臉不高興地說道:

「現在已經按照你說的做了吧?不管怎麼樣,你要求的目的達到了!」

他沒有回答我的問題,只說了這些話,恐怕是看到我的表情後才這樣做的吧!

我們沉默了一會兒,各自喝著咖啡。周圍流淌著與店裡極不協調的空氣,但是這空氣卻恰好符合我此刻的心境。我沉浸在像是經歷了巨大悲痛之後、空無一物的恍惚中。「成功了!」這個聲音似乎在遠處某個地方飄蕩著。

「回去吧。」

川倉甚太郎從椅子上站起來。我應了他一聲,拿起帳單。

我們又沉默著,走在路上。雖然夜還不深,被茂密大樹遮掩的豪門宅邸,卻都已經陷入了深沉的睡意當中。遠處的街燈,散發著朦朧的燈光;那光影,彷彿要令人凍結。走了一會,川倉甚太郎停了下來。

「真冷啊,我撒泡尿喔!」

他用很久都沒說過的方言說道。

他好像很冷似地聳著肩,站在陰暗的角落,岔開雙腳,接著便聽到水的聲音。

我看著他黑黑的背影──分開雙腳,頭微微前傾。突然一瞬間我的心中湧起一股說不清的怒火。不知不覺間,難以抑制的嫉妒從我體內噴出。他的那副樣子,還有和佐山都貴子之間的關係,都是那麼醜陋、那麼令人憎惡。

耳邊仍能聽見水聲,此時,我已經撿起了路邊的一塊大石頭。我從他背後悄悄走近他,舉起雙手把石頭砸向了他的頭部。

起訴書裡記錄著我殺人的原因是因為外借的九萬圓。但那只是我的供述原因。沒有人知道真正的犯罪動機──

只是,說來有點奇怪,最近我的心裡頻頻湧起一個疑惑:川倉甚太郎給我報告的情況究竟是不是真的?會不會是他為了要錢瞎編的呢?而且,我愈來愈感到懷疑,那個佐山都貴子會那麼簡單就落入川倉的圈套嗎?