記寫那流逝的鄉村歲月

一

記寫那流逝的台灣鄉村歲月,不是想「若有人知春去處,喚取歸來同住。」是想把那流逝的歲月,那些庶民的生活,以文字和攝影留下溫馨美麗的身影。

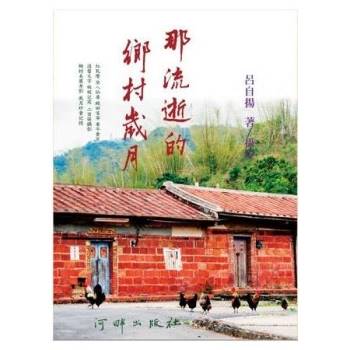

1960年代以前的台灣,還是傳統農業社會,人們都過著日出而作,日入而息的鄉村農耕生活,住土角厝、紅瓦厝、竹管厝,出門走路、騎腳踏車;牽牛犁田,人工插秧,跪在田裏挲草,看牛會笑;逢年過節,家家戶戶磨米炊粿、綁粽搓圓;家家養豬飼雞,鴨子常飛上屋頂;大埕曬稻子,三頓食番薯,吃飯坐八仙桌,喜宴食菜尾;神明生日看戲請人客。

1960年代加工出口區設立,中小企業興起,台灣社會急速變動,很快就進入工商業社會,二十年來更突變為電子網路時代。到處水泥洋房,高樓聳立,鄉村人口紛紛外流。農耕改變,耕種人少,鄉村冷清,老屋日漸無人居住。

傳統的鄉村歲月,已在五十年來的快速變動中,逐漸流逝,越來越消逝於人們的記憶中。年輕的一代,對原來的鄉村生活,美好的鄉土文化,已越來越陌生。走入鄉村,到處都是水泥牆,鐵皮屋。

作者在偏僻的鄉村長大,從小過著鄉村生活。家裏世代做田種樹,養過雞鴨豬牛羊。雖然出外讀書,大部分的農事,像上山下田的墾山、種田、挲草、挑擔、壓番薯栽、看牛放羊;像在家裡的餵雞餵豬、磨米、搓圓,都做過,寒暑假和平常假日,我是個道地上山又下田的農夫。很多民間習俗的活動,我看過也參加過,像挑東西去拜田頭拜樹頭;神明進香,我也扛過神轎和赤腳過火。

二

我用一篇一篇的散文,記寫那我所過、所見、所聞的鄉村歲月。許多年來,我拍攝了一張又一張鄉村生活相片,有文物,也有民俗,正可用來與文字的記寫相對照。一張一張的攝影,都是鄉村歲月的真實記錄。

書中,也記寫了許多被遺忘的民俗,和有趣的花鳥蟲魚草木,像牛會笑,火雞聽人喊叫就會跟著咕嚕咕嚕叫,食果子拜樹頭是在拜土地公。部分相片則是鄉親盛情提供。當然,鄉村歲月不只這些。

寫庶民生活,也介紹了一些相關俗語。美好的俗語、諺語,都是先民生活的經驗結晶,每句諺語,皆生動記載著鄉村歲月和庶民生活的苦樂悲歡。所以,有許多篇是以俗語為標題。作者二十多年前著有《台灣民俗諺語析賞探源》,析賞探源許多俗語的由來。本書有多篇是把舊文重寫。

生活即歷史,歷史即文化。那流逝的鄉村歲月,勤勞,樸實,溫馨,恬靜,與人與土地都很親近。

很感謝多位鄉親的接受採訪,多位大小朋友的提供美好相片。

一

記寫那流逝的台灣鄉村歲月,不是想「若有人知春去處,喚取歸來同住。」是想把那流逝的歲月,那些庶民的生活,以文字和攝影留下溫馨美麗的身影。

1960年代以前的台灣,還是傳統農業社會,人們都過著日出而作,日入而息的鄉村農耕生活,住土角厝、紅瓦厝、竹管厝,出門走路、騎腳踏車;牽牛犁田,人工插秧,跪在田裏挲草,看牛會笑;逢年過節,家家戶戶磨米炊粿、綁粽搓圓;家家養豬飼雞,鴨子常飛上屋頂;大埕曬稻子,三頓食番薯,吃飯坐八仙桌,喜宴食菜尾;神明生日看戲請人客。

1960年代加工出口區設立,中小企業興起,台灣社會急速變動,很快就進入工商業社會,二十年來更突變為電子網路時代。到處水泥洋房,高樓聳立,鄉村人口紛紛外流。農耕改變,耕種人少,鄉村冷清,老屋日漸無人居住。

傳統的鄉村歲月,已在五十年來的快速變動中,逐漸流逝,越來越消逝於人們的記憶中。年輕的一代,對原來的鄉村生活,美好的鄉土文化,已越來越陌生。走入鄉村,到處都是水泥牆,鐵皮屋。

作者在偏僻的鄉村長大,從小過著鄉村生活。家裏世代做田種樹,養過雞鴨豬牛羊。雖然出外讀書,大部分的農事,像上山下田的墾山、種田、挲草、挑擔、壓番薯栽、看牛放羊;像在家裡的餵雞餵豬、磨米、搓圓,都做過,寒暑假和平常假日,我是個道地上山又下田的農夫。很多民間習俗的活動,我看過也參加過,像挑東西去拜田頭拜樹頭;神明進香,我也扛過神轎和赤腳過火。

二

我用一篇一篇的散文,記寫那我所過、所見、所聞的鄉村歲月。許多年來,我拍攝了一張又一張鄉村生活相片,有文物,也有民俗,正可用來與文字的記寫相對照。一張一張的攝影,都是鄉村歲月的真實記錄。

書中,也記寫了許多被遺忘的民俗,和有趣的花鳥蟲魚草木,像牛會笑,火雞聽人喊叫就會跟著咕嚕咕嚕叫,食果子拜樹頭是在拜土地公。部分相片則是鄉親盛情提供。當然,鄉村歲月不只這些。

寫庶民生活,也介紹了一些相關俗語。美好的俗語、諺語,都是先民生活的經驗結晶,每句諺語,皆生動記載著鄉村歲月和庶民生活的苦樂悲歡。所以,有許多篇是以俗語為標題。作者二十多年前著有《台灣民俗諺語析賞探源》,析賞探源許多俗語的由來。本書有多篇是把舊文重寫。

生活即歷史,歷史即文化。那流逝的鄉村歲月,勤勞,樸實,溫馨,恬靜,與人與土地都很親近。

很感謝多位鄉親的接受採訪,多位大小朋友的提供美好相片。