香港文學主編,不遺餘力提攜後進

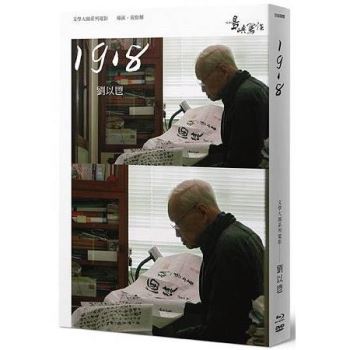

劉以鬯(一九一八年~),香港知名作家,原籍為浙江鎮海人,出生於上海,父親是當時黃埔軍校的第一批英文翻譯官、兄長是宋美齡的英文機要秘書,加上在英租界成長,從小的環境就不乏新知識的熏陶。一九四一年,劉以鬯於上海聖約翰大學畢業,主修哲學與政治的他,是典型的知識青年。畢業的劉以鬯去了重慶,主編《國民公報》與《掃蕩報》副刊,報紙與文學是他出社會的起點,也成為他一生的事業。

四年後他回到上海,於一九四六年創立懷正文化社,出版文學相關書籍,後因中國大陸陷入國共內戰,一九四八年,他來到香港,先後任《香港時報》、《星島週報》、《西點》等報刊雜誌編輯,但同時出版社卻經營失敗,生活陷入窘境,劉以鬯藉著自己的妙筆,寫稿賺外快,一方面是生活壓力所迫、一方面是興趣所在,曾經他同時在十餘間報紙連載,他也藉著連載小說走進許多人的視野。一九五二年時,事業版圖更遠至新加坡,任《益世報》的主編兼副刊編輯。一九五七年回香港後,繼續從事報紙編輯工作,一九八五年創辦《香港文學》月刊,任總編輯至二○○○年。

為了實現文學理想,堅守工作崗位,劉以鬯提攜了許多新一代的香港作家,讓他們在報紙與月刊上展露光芒,連此次拍攝紀錄片的導演黃勁輝,也稱劉以鬯為「半個老師」——雖然沒直接上課指導,但不遺餘力的提攜後輩、刊登他們的處女作品,甚至打電話指點新人、討論一二,雖然劉以鬯曾在報紙訪談中說過:「對文學有興趣的作家,他們自己就會去寫。」但若沒中間推手,又何能將路途走得順利?劉以鬯為推廣文學鞠躬盡瘁,不愧為讓香港的文學創作者尊稱一聲「老師」。酒徒與對倒,花樣年華中潮濕的記憶

劉以鬯最有名的作品為長篇作品《酒徒》(一九六三年,香港海濱圖書公司)、《對倒》(二○○○年,香港獲益出版,行人文化實驗室於二○一五年在台灣出版)以及短篇小說集《寺內》(一九七七年,幼獅文化)、《一九九七》(一九八四年,遠景)、微型小說集《打錯了》(二○○一年,獲益出版)等,在小說的各種體裁中,劉以鬯都有所涉獵,並大膽嘗試,同時他也寫散文、詩歌、評論,是情感細膩且多棲的作家。其中《對倒》被導演王家衛翻拍成知名電影《花樣年華》,《酒徒》則成為電影《2046》。而《劉以鬯中篇小說選》和《對倒》,則分別獲得第四屆和第六屆香港中文文學雙年獎小說組的推薦獎。

《酒徒》被譽為是中國第一部意識流作品,在當時是實驗性十分強烈的新文學創作,但在鮮明的現代感中,卻寫出了當時的社會的彷徨、功利氛圍:身為作家的主角,一心想撰寫理想中的文學作品,卻因為現實生活所迫,不得不迎合大眾口味,寫大眾小說甚至是色情小說餬口,他內心受到對自身的不認同感拉扯,藉酒澆愁,並對世界感到厭倦。

劉以鬯年過四十,才寫出《酒徒》,可謂十年磨一劍,大器晚成。而《對倒》則加入了愛情獨有的傷感以及轉瞬即逝,兩條看似永遠不會交會的生命,有時卻會做出相同的舉動、喜歡相同的事物、走到相同的空間,他們甚至相望凝視,但他們卻還是陌生人⋯⋯劉以鬯非常善於處理內心獨白,把看似極具衝突的劇情,以柔和的張力寫出來,作品冷靜又在留白處繾綣有味。流轉城市,走過近代華人文壇一世紀

二○一三年就已獲得香港藝術發展局頒發「二○一二年香港藝術發展獎」的「傑出貢獻獎」的劉以鬯,於二○一五年,再度獲得「終身成就獎」,肯定他對香港文化與文學的貢獻。身為活過一個世紀的文壇師長,劉以鬯可以說是近代華人文壇歷程的見證者,他的一生起落,走過三○年代的摩登上海,十里洋場,看著城市嬗遞,然後來到新舊衝突的香港,過起庶民繭居的生活,到南洋發展文學、邂逅愛情,晚年則安放自身於中產階級的生活水平⋯⋯這些生命經驗都成為他一篇篇精彩的故事,但有趣的是,能寫出《酒徒》潦倒、嗜酒文人的經典形象的劉以鬯,卻不是一位嗜酒之人。作家能把自身有涯的識見,疊合無限的想像力,這正是一位大師真正厲害、獨到之處。

劉以鬯(一九一八年~),香港知名作家,原籍為浙江鎮海人,出生於上海,父親是當時黃埔軍校的第一批英文翻譯官、兄長是宋美齡的英文機要秘書,加上在英租界成長,從小的環境就不乏新知識的熏陶。一九四一年,劉以鬯於上海聖約翰大學畢業,主修哲學與政治的他,是典型的知識青年。畢業的劉以鬯去了重慶,主編《國民公報》與《掃蕩報》副刊,報紙與文學是他出社會的起點,也成為他一生的事業。

四年後他回到上海,於一九四六年創立懷正文化社,出版文學相關書籍,後因中國大陸陷入國共內戰,一九四八年,他來到香港,先後任《香港時報》、《星島週報》、《西點》等報刊雜誌編輯,但同時出版社卻經營失敗,生活陷入窘境,劉以鬯藉著自己的妙筆,寫稿賺外快,一方面是生活壓力所迫、一方面是興趣所在,曾經他同時在十餘間報紙連載,他也藉著連載小說走進許多人的視野。一九五二年時,事業版圖更遠至新加坡,任《益世報》的主編兼副刊編輯。一九五七年回香港後,繼續從事報紙編輯工作,一九八五年創辦《香港文學》月刊,任總編輯至二○○○年。

為了實現文學理想,堅守工作崗位,劉以鬯提攜了許多新一代的香港作家,讓他們在報紙與月刊上展露光芒,連此次拍攝紀錄片的導演黃勁輝,也稱劉以鬯為「半個老師」——雖然沒直接上課指導,但不遺餘力的提攜後輩、刊登他們的處女作品,甚至打電話指點新人、討論一二,雖然劉以鬯曾在報紙訪談中說過:「對文學有興趣的作家,他們自己就會去寫。」但若沒中間推手,又何能將路途走得順利?劉以鬯為推廣文學鞠躬盡瘁,不愧為讓香港的文學創作者尊稱一聲「老師」。酒徒與對倒,花樣年華中潮濕的記憶

劉以鬯最有名的作品為長篇作品《酒徒》(一九六三年,香港海濱圖書公司)、《對倒》(二○○○年,香港獲益出版,行人文化實驗室於二○一五年在台灣出版)以及短篇小說集《寺內》(一九七七年,幼獅文化)、《一九九七》(一九八四年,遠景)、微型小說集《打錯了》(二○○一年,獲益出版)等,在小說的各種體裁中,劉以鬯都有所涉獵,並大膽嘗試,同時他也寫散文、詩歌、評論,是情感細膩且多棲的作家。其中《對倒》被導演王家衛翻拍成知名電影《花樣年華》,《酒徒》則成為電影《2046》。而《劉以鬯中篇小說選》和《對倒》,則分別獲得第四屆和第六屆香港中文文學雙年獎小說組的推薦獎。

《酒徒》被譽為是中國第一部意識流作品,在當時是實驗性十分強烈的新文學創作,但在鮮明的現代感中,卻寫出了當時的社會的彷徨、功利氛圍:身為作家的主角,一心想撰寫理想中的文學作品,卻因為現實生活所迫,不得不迎合大眾口味,寫大眾小說甚至是色情小說餬口,他內心受到對自身的不認同感拉扯,藉酒澆愁,並對世界感到厭倦。

劉以鬯年過四十,才寫出《酒徒》,可謂十年磨一劍,大器晚成。而《對倒》則加入了愛情獨有的傷感以及轉瞬即逝,兩條看似永遠不會交會的生命,有時卻會做出相同的舉動、喜歡相同的事物、走到相同的空間,他們甚至相望凝視,但他們卻還是陌生人⋯⋯劉以鬯非常善於處理內心獨白,把看似極具衝突的劇情,以柔和的張力寫出來,作品冷靜又在留白處繾綣有味。流轉城市,走過近代華人文壇一世紀

二○一三年就已獲得香港藝術發展局頒發「二○一二年香港藝術發展獎」的「傑出貢獻獎」的劉以鬯,於二○一五年,再度獲得「終身成就獎」,肯定他對香港文化與文學的貢獻。身為活過一個世紀的文壇師長,劉以鬯可以說是近代華人文壇歷程的見證者,他的一生起落,走過三○年代的摩登上海,十里洋場,看著城市嬗遞,然後來到新舊衝突的香港,過起庶民繭居的生活,到南洋發展文學、邂逅愛情,晚年則安放自身於中產階級的生活水平⋯⋯這些生命經驗都成為他一篇篇精彩的故事,但有趣的是,能寫出《酒徒》潦倒、嗜酒文人的經典形象的劉以鬯,卻不是一位嗜酒之人。作家能把自身有涯的識見,疊合無限的想像力,這正是一位大師真正厲害、獨到之處。