成功的詩人,也是成功的編輯

瘂弦(一九三二~),本名王慶麟,祖籍為河南省南陽市。取這個筆名,是由於年少時喜歡二胡喑啞聲色之故。瘂弦於一九四九年時,在豫衡聯合中學就讀,但因中國內亂之故,在湖南零陵加入國民黨軍隊,不久後隨軍來台,擔任中華民國陸軍上等兵。

一九五三年,瘂弦進入政工幹校影劇系就讀,瘂弦不只在劇場上表現傑出,他的詩作中,也經常能看到戲劇理論與良好的音樂節奏感。瘂弦曾因飾演話劇《國父傳》裡的孫中山,而獲得第二屆話劇金鼎獎最佳男演員獎,巡迴七十餘場。其後還回母校任教,講授「中國舞蹈史」與「藝術概論」。

翌年畢業後,被分發至左營軍中廣播電台工作,因而結識了同在左營軍中的張默、洛夫等人,兩人邀他加入創世紀詩社,他於一九五四年底至一九五五年初加入,成為創社三巨頭的元老之一,人稱詩壇「鐵三角」。

瘂弦於一九六六年退役,並於同年,訪問美國愛荷華大學兩年,參加「國際作家寫作計劃」,回國後任《幼獅文藝》的主編,不遺餘力提攜新人,就連退的稿子都會認真點評再寄回,他熱愛編輯事業,工作態度堅定認真。瘂弦也曾自謙說,他雖然是位「失敗的詩人」,但是位「成功的編輯」。像是年輕時的林懷民、蔣勳、席慕蓉等人,都曾受到瘂弦的指點與幫忙。就連到現在,新一代的詩人林婉瑜都與瘂弦亦師亦友,瘂弦是受許多作家敬重的前輩。

一九七七年,瘂弦再度赴美進修,獲得威斯康辛大學東亞研究碩士。一九八〇年起,他擔任《聯合報》副刊主編直至一九九八年退休,後同好朋友洛夫一樣,也移居至加拿大溫哥華。

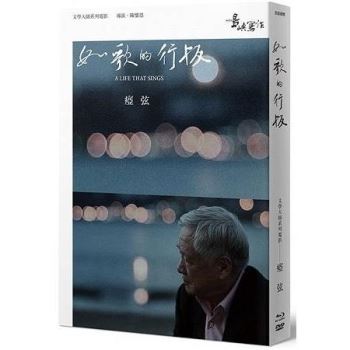

如歌的行板,詩作貴精不貴多

瘂弦自一九五四年開始寫詩,但到了一九六五年即封筆,至於封筆的箇中原委,雖未有明確交代,但在目前留下的不到百首的詩作中,其中許多已是詩壇經典佳作,甚至被詩壇譽為是台灣現代派「十大詩人」之一,有「詩儒」的雅稱。瘂弦的代表詩集有《瘂弦詩抄》(香港國際圖書公司,一九五九年)、《深淵》(眾人,一九六八年),後來有由洪範搜羅、出版其詩全集,《瘂弦詩集》(二〇一〇年再版),可說是用一本詩集就能獨步詩壇。瘂弦前期的詩作風格清新,但一九五九年後,陸續發表了〈從感覺出發〉、〈深淵〉等詩作時,就已能嫻熟地運用超現實主義技巧,受到詩壇注目。但瘂弦本身並不自囿於超現實主義的範圍,他認為應將所有詩的方法融會貫通,不揚棄傳統,甚至口語也可以入詩。

也由於瘂弦經歷過國共內戰,年僅十六歲的他就已流離失所,這段顛沛流離的日子,讓詩人吃盡苦頭、也看過許多苦難,甚至造成往後詩人與雙親永隔的遺憾,於是戰爭成為他詩作中潛伏的大時代背景,瘂弦曾自嘲自憶:逃難時,竟沒有帶父母親的照片,而是帶了何其芳的詩集。

他曾創作出悲苦的〈鹽〉與〈紅玉米〉等詩。〈鹽〉裡面有著沉痛的呼喊:「且很多聲音傷逝在風中,鹽呀,鹽呀,給我一把鹽呀!」、「那年碗豆差不多完全沒有開花」。但另一方面,瘂弦總是能用一些輕鬆幽默的口吻,這種反差,看得出他希望光明的本質,以及悲天憫人的情懷,「人道思想」是瘂弦詩作中最鮮明的特色與主題。

關於現實色彩與口語化的情調的特色,他也曾說過:「在題材上我愛表現小人物的悲苦,和自我的嘲弄,以及使用一些戲劇的觀點和短篇小說的技巧。」另外在〈如歌的行板〉一詩中,也能看出瘂弦良好的音樂性,用節奏凸顯出人生的場景的重複轉換,最後把鏡頭對焦在遠方的思索:「溫柔之必要,肯定之必要⋯⋯觀音在遙遠的山上/罌粟在罌粟的田裡」。

而瘂弦最著名的詩為〈深淵〉,讓他奠定自身在詩壇的地位,整首詩有著濃鬱的黑色,加上超現實主義色彩,讓讀者跌落至一個深淵夾縫中,同詩人一樣探索人生出路,而其中:「沒有什麼正在死去,今天的雲抄襲昨天的雲」更成為經典名句。瘂弦曾獲全國十大傑出青年金手獎(文學類)、五四文學獎等榮譽。

瘂弦(一九三二~),本名王慶麟,祖籍為河南省南陽市。取這個筆名,是由於年少時喜歡二胡喑啞聲色之故。瘂弦於一九四九年時,在豫衡聯合中學就讀,但因中國內亂之故,在湖南零陵加入國民黨軍隊,不久後隨軍來台,擔任中華民國陸軍上等兵。

一九五三年,瘂弦進入政工幹校影劇系就讀,瘂弦不只在劇場上表現傑出,他的詩作中,也經常能看到戲劇理論與良好的音樂節奏感。瘂弦曾因飾演話劇《國父傳》裡的孫中山,而獲得第二屆話劇金鼎獎最佳男演員獎,巡迴七十餘場。其後還回母校任教,講授「中國舞蹈史」與「藝術概論」。

翌年畢業後,被分發至左營軍中廣播電台工作,因而結識了同在左營軍中的張默、洛夫等人,兩人邀他加入創世紀詩社,他於一九五四年底至一九五五年初加入,成為創社三巨頭的元老之一,人稱詩壇「鐵三角」。

瘂弦於一九六六年退役,並於同年,訪問美國愛荷華大學兩年,參加「國際作家寫作計劃」,回國後任《幼獅文藝》的主編,不遺餘力提攜新人,就連退的稿子都會認真點評再寄回,他熱愛編輯事業,工作態度堅定認真。瘂弦也曾自謙說,他雖然是位「失敗的詩人」,但是位「成功的編輯」。像是年輕時的林懷民、蔣勳、席慕蓉等人,都曾受到瘂弦的指點與幫忙。就連到現在,新一代的詩人林婉瑜都與瘂弦亦師亦友,瘂弦是受許多作家敬重的前輩。

一九七七年,瘂弦再度赴美進修,獲得威斯康辛大學東亞研究碩士。一九八〇年起,他擔任《聯合報》副刊主編直至一九九八年退休,後同好朋友洛夫一樣,也移居至加拿大溫哥華。

如歌的行板,詩作貴精不貴多

瘂弦自一九五四年開始寫詩,但到了一九六五年即封筆,至於封筆的箇中原委,雖未有明確交代,但在目前留下的不到百首的詩作中,其中許多已是詩壇經典佳作,甚至被詩壇譽為是台灣現代派「十大詩人」之一,有「詩儒」的雅稱。瘂弦的代表詩集有《瘂弦詩抄》(香港國際圖書公司,一九五九年)、《深淵》(眾人,一九六八年),後來有由洪範搜羅、出版其詩全集,《瘂弦詩集》(二〇一〇年再版),可說是用一本詩集就能獨步詩壇。瘂弦前期的詩作風格清新,但一九五九年後,陸續發表了〈從感覺出發〉、〈深淵〉等詩作時,就已能嫻熟地運用超現實主義技巧,受到詩壇注目。但瘂弦本身並不自囿於超現實主義的範圍,他認為應將所有詩的方法融會貫通,不揚棄傳統,甚至口語也可以入詩。

也由於瘂弦經歷過國共內戰,年僅十六歲的他就已流離失所,這段顛沛流離的日子,讓詩人吃盡苦頭、也看過許多苦難,甚至造成往後詩人與雙親永隔的遺憾,於是戰爭成為他詩作中潛伏的大時代背景,瘂弦曾自嘲自憶:逃難時,竟沒有帶父母親的照片,而是帶了何其芳的詩集。

他曾創作出悲苦的〈鹽〉與〈紅玉米〉等詩。〈鹽〉裡面有著沉痛的呼喊:「且很多聲音傷逝在風中,鹽呀,鹽呀,給我一把鹽呀!」、「那年碗豆差不多完全沒有開花」。但另一方面,瘂弦總是能用一些輕鬆幽默的口吻,這種反差,看得出他希望光明的本質,以及悲天憫人的情懷,「人道思想」是瘂弦詩作中最鮮明的特色與主題。

關於現實色彩與口語化的情調的特色,他也曾說過:「在題材上我愛表現小人物的悲苦,和自我的嘲弄,以及使用一些戲劇的觀點和短篇小說的技巧。」另外在〈如歌的行板〉一詩中,也能看出瘂弦良好的音樂性,用節奏凸顯出人生的場景的重複轉換,最後把鏡頭對焦在遠方的思索:「溫柔之必要,肯定之必要⋯⋯觀音在遙遠的山上/罌粟在罌粟的田裡」。

而瘂弦最著名的詩為〈深淵〉,讓他奠定自身在詩壇的地位,整首詩有著濃鬱的黑色,加上超現實主義色彩,讓讀者跌落至一個深淵夾縫中,同詩人一樣探索人生出路,而其中:「沒有什麼正在死去,今天的雲抄襲昨天的雲」更成為經典名句。瘂弦曾獲全國十大傑出青年金手獎(文學類)、五四文學獎等榮譽。