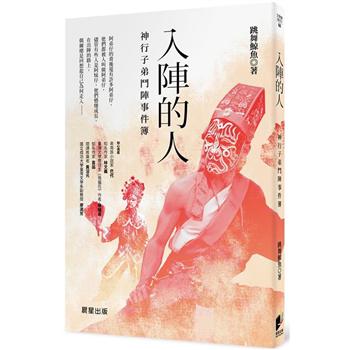

鑼鼓陣

天災人禍間,對靈、神、鬼和人彼此的宗教影響,以及平埔族的夜祭。

當卡那卡那富族提起女人部落的故事時,那裡已經沒有女人部落的蹤影。只有女人存在的異境世界後來被謠傳在更遙遠的東南方,排灣族傳說那遙遠神祕的女人島有神一般滋味的小米,他們的祖先曾經遠渡到女人島,把美味的小米帶回本島。女人島後來消失了,當神話年代裡的人們敘述著一座島上的一塊土地,那裡曾經是遙遠奇異的他鄉,後來卻成為故鄉。

那幾乎是一種本能,當廟宇公告進香的時間。祖母拉著我的手走近,她幾乎全神貫注像是祈求神明般的虔誠,直盯著一張紅紙看了又看,祖母的臉上不免滑落一絲絲的失望,又是無奈地嘆下一口氣,轉而問年幼的我說:上面寫著什麼。我點點頭後,將目光望向當時甚覺高大的木頭紅漆公告板,上面有黑色墨汁凝結成一團又一團,我猶記自己努力拼湊,試圖回憶看電視卡通所學到的幾個字去妄圖解釋公告板上的奇異塗鴉,最終敗下陣的我,始終將那時對文字的苦惱連結起《百年孤寂》中老邦迪亞帶著兒子們去看冰塊的那個下午,在吉卜賽人帳篷中的那只冰涼箱子裡,有一塊巨大透明佈滿針狀又散出星光的糕餅,既冰冷又熱燙起老邦迪亞和小邦迪亞的心。

這是我們這個時代最偉大的發明?我想起老邦迪亞那章節的臺詞。

回憶聯結的,仍是祖母牽著我的手再度走入廟宇的那個下午,她在一場進香活動中報名了三個名額,像是圖符般被廟公寫在簿子裡(我只認出自己的名字)。旋即,祖母便將稍早面對公告上的失落一掃殆盡,她的嘴角浮出笑容,心裡想的是進香活動那天的行程。

後來,我躲在車上,我如何被祖母和姑姑拉下車……我害怕著鞭炮聲響起時,就代表進香團準備下車,我掙扎,一片轟然巨響後所產生的煙霧,彷彿把時間又推回了到達第一間廟的那時,人車似乎還在前進,在清晨濃霧裡。灰白色的煙在飄,前面那輛車裡的人全都已經站在一片雺霧裡,有人開始打鼓,有人敲著鑼,有人恭謹端起神明,有人舉著旗子,有人推著轎子……一面大鼓、數對鈸和幾面鑼,鏘鏘鏘在迷霧中,開始通風報信。

鞭炮則像是一種回應。

到達廟埕時,鞭炮聲會再度響起。

鑼鼓原本慵懶的聲音會因為家將或神轎的步伐開始飄移,鑼鼓隊的人也繃緊神經變得具有競爭的意味。他們很是積極開始敲起某種節奏,我便害怕到連心跳都不自覺去對應起那節奏,當鼓聲越敲越重,我的心越跳越快。沒一會兒的功夫,我就會吐倒在廟埕旁,眼神迷濛間,還看見與我一般年紀的孩子也敲著小鼓,直跟在父母的身邊。

表哥也是那樣長大的,跟著外婆到處進香,他後來在祖厝附近媽祖廟的太子團幫忙。他不跳大仙尪仔,他幫忙搬那些巨大的神偶,有太子爺造型、土地公造型和一身歷史痕跡卻難掩華彩服飾的千里眼和順風耳將軍(或稱水精和金精將軍)。

表哥也會幫忙放鞭炮,表哥也會幫忙敲鑼,表哥在進香活動中的角色並沒有固定,哪裡缺什麼他就能立馬化身成為哪種角色,一秒變身後旋即跟著身旁的人,有秩序地前進,慢慢往進香活動中的目的地廟宇行進。

表哥也會幫忙扛神轎,無論是站在前面的第一排位置還是第二排的位置,是後面的第一排位置抑或第二排位置,是中間輔助的那個角色,往左還是往右,進進退退,顧頂,顧底……表哥跟著神轎班的人在烈日下,扛著神轎為了慶祝神明生日或是到外縣市進香。

一陣煙霧散去後,當轎前鑼、開路鼓都散開了,表哥拿毛巾擦拭著被汗水浸溼的身體,有人發著飲料,有人還吃著沒吃完的便當,一陣吆喝聲中,人潮也散盡,表哥和幾個童年玩伴還回憶著方才發生不久的事情,幾個小時前的突發狀況,誰的肩膀扛到受傷,誰敲鑼亂敲,誰推著旗子走太快,他們以前小時候又是怎麼樣……他們邊笑邊一起走回家,他們都住在我外婆家附近,他們受媽祖廟的庇蔭而長大,他們早將廟裡的那些事情滾瓜爛熟在心底,他們的那些外籍妻子並不是很明白廟會活動,但她們知道媽祖,她們也敬畏神明,當她們把丈夫忙活一天的衣物都丟進洗衣機洗的時候,心裡還慶幸著丈夫參加廟會所穿的T恤,原比他們去工地,做水電,裝機械,開垃圾車等等的衣服還要來得乾淨許多。

從小到大,我還是一直看著,從來只能在旁邊看著,猶若神轎像是船,那些物品有禁忌,不是女人可以接觸。女性因此成為一種禁忌,在我腦海中,打從很小的時候就浮現那樣的符號或圖騰,去象徵一種禁止的標誌,「我」自始至終被排除在外,只能看著。我是否因此感到鬆了一口氣?當我還是孩子的那時,在廟埕邊吐倒在地之前,望見的那些孩子,有男孩有女孩,全都只是孩子,他們在大人眼中並沒有性別,一個個自在登上了藝閣,坐在蜈蚣陣中,敲鑼,打鼓,直到長大的標籤把男孩女孩分開,女孩被隔離在陣頭外,直到二十一世紀來臨。

那裡對他們而言,就像是座女人島。他們不知道為什麼那些野蠻人會出現在那座島上,當那些金髮或紅毛還是碧眼的他們彷彿《百年孤寂》中的麥魁迪,在波斯患上玉米疹,在馬來群島罹患壞血病,在亞歷山大城逃過痲瘋的災難,在日本得過腳氣病,又在馬達加斯加碰上黑死病,經過地震中的西西里島,看見麥哲倫海峽上的沉船事件……許許多多的他們身穿天鵝絨甲冑褂子、高貴絲綢的上衣和驕傲的皮靴,猶若約翰‧湯姆生在十九世紀踏上打狗的土地,還有人比他更早,早在十七世紀……早在元代就有人經商而通過那座島,那些人沒有多作停留,他們是汪大淵的船隊,他們得想盡辦法到處經商,當汪大淵寫下《島夷志》,最後只剩下《島夷志略》,裡頭那一團團黑墨凝結成一句奇異般的文字,描寫的是壽山,也就是柴山,「其峙山極高峻,自彭湖望之甚近。餘登此山,則觀海潮之消長,夜半則望晹穀之(日)出,紅光燭天,山頂為之俱明。」

那山上是否有海盜的寶藏?汪大淵的船隊持續往南開,他所嚮往的地方是沒有冰雪和飢寒之地。小冰河時期困擾廣大陸地之國多時,內陸世界只剩乾旱陪伴,沿海區域則深受大水潦苦,植物無法存活,動物餓得無以為繼,經商的團隊只能持續往南開,尋找能生存的契機。

那些有著異色毛髮和眼珠的他們,離開自己的國度,在小冰河時期的末端,遭受疾病之苦,他們需要奎寧,他們需要能種植金雞納樹的土地……無論是為了糖業、樟腦和茶葉──在那之前,在冰雪把歐洲凍僵之前,他們依循著原始文明的刀耕火種痕跡,沿著二氧化碳下所暖化的空氣,他們不知不覺到達美洲的土地,他們以為需要的是藥品,他們接著發現銀礦的祕密,他們想要的東西越來越多,他們需要生活所需的糖,他們需要建築和武器所用的樟腦,他們需要把茶葉銷售到那個越來越富裕文明的美洲,他們早就習慣像海盜般生活,不管天氣是否漸漸溫暖。

那是巨人所看守的海盜寶藏,箱子裡頭有巨大透明且冰涼的物體。

「這是世界上最大的鑽石。」老邦迪亞說。

冰塊,從來只是因為冰塊。

深海曾經籠罩著被稱作打狗的地域。當福爾摩沙諸港灣都在十九世紀逐漸失去功能時,打狗西南岸的潟湖對於那些異色毛髮和眼珠的他們而言,那裡是進出口貿易最佳的避風港,一條長形的天然珊瑚岬隔絕大海和潟湖已經準備好成為寬敞的港口。他們需要足夠的貨物去貿易,他們還發現長形竹筏自在於溪流中。他們把目光鎖定在打狗境內的一條特殊河流,那大溪由北往南至東港,那溪水流經荖濃、六龜,經鳳山出東港。那條溪所灌溉的平原往山邊蔓延,直到荖濃溪如天然的隘口。有人跟約翰‧湯姆生說那時的府城並不平靜,約翰.湯姆生和馬雅各醫師只好沿著平埔族的區域移動,他們從拔馬(左鎮),進入木柵(內門),然後是柑仔林、甲仙埔(甲仙)、匏仔寮、荖濃和六龜里等地。他們一邊傳教一邊治療平埔族聚落裡的人民,約翰‧湯姆生還因此留下打狗平埔族的圖譜,就在荖濃溪邊,使用火棉膠濕版攝影,將那早先的居民一一映入木製相機裡的玻璃底片。

那些攝影集和文字紀錄,都變成那個時代最偉大的發現──那些異色毛髮和眼珠的他們感受到野蠻人的親切,那些野蠻人因此有了名字,有了自己所屬的社名,有了酋長和首領,有了英雄,有了美麗的婦女,漸漸就有了人類的形體,不再是雞爪、鳥嘴且會吃人的魔鬼,也沒有了瑞士籍畫家在《東印度旅行記事》裡所寫道的人魚,更沒有撒瑪納札敘述的福爾摩沙。

那裡不過是一座擁有複雜地理的島嶼,任山稜線像是血管密布在島嶼的核心,往南往北往東往西去長出首尾和四肢,平原是溪流沖積而出,西部平坦的土地則來自「沉福建浮東京」般的地理神話,異色毛髮和眼珠的他們已經不害怕了,他們進攻了打狗,沿岸的大傑顛社人據說因此入山,他們躲進了羅漢門,他們往山林裡頭繼續鑽,最後到達羅漢門外門,他們不知道那裡原本住著什麼樣的人,他們只知道自己被荷蘭人趕走了,他們恐怕也無法遇見,那塊位在楠梓仙溪和荖濃溪之間的土地上,曾經發生了什麼樣的故事……他們是後來的人只能看見接下來的故事,看旗山曾經指的是如今旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區和那瑪夏區等等土地。

大傑顛社人移入旗山的時候,旗山已經在楠梓仙溪旁的平原,續修臺灣府志載:「大傑顛社,今番民移隘口,進蕃薯寮。」蕃薯寮在成為蕃薯寮之前,究竟是什麼模樣。康熙年間的施里莊就是現在的旗山,隸屬鳳山縣。雍正十二年改歸臺灣縣羅漢門外門。誰進了羅漢門的外門,又是為何進入。他們是大傑顛社人嗎?

更多人進入廣義的旗山範圍內,他們帶著開路鼓、一對鈸和兩面鑼,跟隨同鄉人的指引或是同鄉神明的指示,也可能是自家神明的示諭,那些人入了旗山的山林,逃避了外來者的入侵,躲過了民變和事變,他們還記得自己最初的來時路,一如六龜寶來社區的迎神鑼鼓陣又名開路鑼鼓陣,緣由據說始自臺南東山「羅家老祖宗」,發揚了源於東山十八層溪的鑼鼓,鑼鼓陣自有套路,鑼鼓齊鳴、迎神上陣、排兵佈陣、降妖伏魔、諄諄教誨、淨化人心、神鼓禮佛、恭送神佛。

她們是一群巫,她們放逐了男人,還是被男人放逐,她們還記得那些神歌要如何吟唱,她們最終成為那些神曲裡的過客或是神祉,只留下牽曲在大武壟的阿里關太祖夜祭、大武壟的荖濃太祖夜祭,看後來的人「牽番戲」,獻祭,飲酒,唱歌,跳舞……她們是否為太祖的七姊妹?沿著草束天梯而下凡,驚動了屋頂上的木刻鳥,鳥會告訴小林平埔族人,神將要降臨的訊息。

那年八八風災,無預警奪走了山林裡的眾多生靈,臺21線全程因風災早已沿著玉山山脈邊柔腸寸斷在島嶼的中心。姑姑走後那一年,我們一家沿著河谷,走著臺21線的殘骸,由玉山山脈入阿里山,一路往南,最後停留在甲仙的那一晚,抬頭在河岸邊,曾經看見會笑的月亮,鑲著金星和木星,兩顆晶亮亮的眼睛。

神走了,有些人走了,還是有許多人活了下來。荷蘭時代的遷徙、四社寮事件、噍吧哖事件(甲仙埔事件)和小林事件,逼迫平埔族從臺南的沿海到內陸,進六重溪,又沿著楠梓仙溪南下,最終看見,又有一些人直接從打狗開始上岸。

《山海經》的《中山經》敘述:首山神(鬼申)也,其祠用稌、黑犧、太牢之具……干儛,置鼓。

那些外來的人再度帶來了神的儀式,融合自家自社的儀式,以及原本在那塊土地上的儀式,一時鑼鼓喧天好不熱鬧……一如內門的鑼鼓陣有五陣:木柵青鑼鼓陣、長寮埔青鑼鼓陣、大林尾青鑼鼓陣、嶺頂青鑼鼓陣和草山青鑼鼓陣,其中木柵青鑼鼓陣屬於平埔族社文化融入的鑼鼓陣。

女生後來也可以加入陣頭,能扛神轎,也能出陣表演。我卻早過了孩童時的年紀,也離十幾歲青澀年少遙遠,終究只能在北管強烈演奏風格下的鑼鼓聲走避,偶爾看小丑和小旦以誇裝對唱方式,一男一女演出車鼓陣。與鼓有關的陣頭,還有跳鼓陣,又名花鼓陣。《臺南縣志》寫道:「兩人一對手,一人持涼傘,一人抱大鼓,涼傘打迴旋,大鼓雙面打,邊打邊舞,另有打鑼手三、四人圍住大鼓,邊打邊舞之。」據說由來,一說是明鄭時期的比武競技,又說是元宵節慶祝戚繼光凱旋而歸的活動,後隨移民傳入臺灣。南管陣也有鑼鼓,節奏溫和,以音樂代替人吟唱歷史和神話。記得曾看過一篇報導文章,記者詢問老人家,為什麼學習音樂性質的陣頭。老人家回答記者似乎說了,古老的樂譜、文字、老師、不會學壞的孩子和久遠的故事等等。

那是否僅僅是某一個時代的偉大發明……。

我在廟邊長大,我畏懼炮仔聲,也害怕鑼鼓的聲響,更怕流血的乩童和面露猙獰的家將,此時的我和站在廟邊公告欄認不齊字的我,似乎沒什麼不同。除了懂得公告板上的文字,也懂得分辨會讓我嘔吐的北管陣和溫和的南管陣,還變得越來越愛到廟邊湊熱鬧。

會開始寫入陣的故事,源於某位老人家從休息中的大仙尪仔頸項間,剝了一塊平安餅到我的手中,彷彿我仍是孩子般……我們永遠不會知道自己依然有多麼原始,無論是哪一時代的人,是文明人還是野蠻人,我們終究所求的,不過是平安度日。

我謝過那名老人家,靜靜聆聽鑼鼓聲再度響起……旋即,老人家指揮起年輕人把大仙尪仔戴上的那瞬間,我知道,神好像來了。

他們來了。

什麼來了?真的來了。

天災人禍間,對靈、神、鬼和人彼此的宗教影響,以及平埔族的夜祭。

當卡那卡那富族提起女人部落的故事時,那裡已經沒有女人部落的蹤影。只有女人存在的異境世界後來被謠傳在更遙遠的東南方,排灣族傳說那遙遠神祕的女人島有神一般滋味的小米,他們的祖先曾經遠渡到女人島,把美味的小米帶回本島。女人島後來消失了,當神話年代裡的人們敘述著一座島上的一塊土地,那裡曾經是遙遠奇異的他鄉,後來卻成為故鄉。

那幾乎是一種本能,當廟宇公告進香的時間。祖母拉著我的手走近,她幾乎全神貫注像是祈求神明般的虔誠,直盯著一張紅紙看了又看,祖母的臉上不免滑落一絲絲的失望,又是無奈地嘆下一口氣,轉而問年幼的我說:上面寫著什麼。我點點頭後,將目光望向當時甚覺高大的木頭紅漆公告板,上面有黑色墨汁凝結成一團又一團,我猶記自己努力拼湊,試圖回憶看電視卡通所學到的幾個字去妄圖解釋公告板上的奇異塗鴉,最終敗下陣的我,始終將那時對文字的苦惱連結起《百年孤寂》中老邦迪亞帶著兒子們去看冰塊的那個下午,在吉卜賽人帳篷中的那只冰涼箱子裡,有一塊巨大透明佈滿針狀又散出星光的糕餅,既冰冷又熱燙起老邦迪亞和小邦迪亞的心。

這是我們這個時代最偉大的發明?我想起老邦迪亞那章節的臺詞。

回憶聯結的,仍是祖母牽著我的手再度走入廟宇的那個下午,她在一場進香活動中報名了三個名額,像是圖符般被廟公寫在簿子裡(我只認出自己的名字)。旋即,祖母便將稍早面對公告上的失落一掃殆盡,她的嘴角浮出笑容,心裡想的是進香活動那天的行程。

後來,我躲在車上,我如何被祖母和姑姑拉下車……我害怕著鞭炮聲響起時,就代表進香團準備下車,我掙扎,一片轟然巨響後所產生的煙霧,彷彿把時間又推回了到達第一間廟的那時,人車似乎還在前進,在清晨濃霧裡。灰白色的煙在飄,前面那輛車裡的人全都已經站在一片雺霧裡,有人開始打鼓,有人敲著鑼,有人恭謹端起神明,有人舉著旗子,有人推著轎子……一面大鼓、數對鈸和幾面鑼,鏘鏘鏘在迷霧中,開始通風報信。

鞭炮則像是一種回應。

到達廟埕時,鞭炮聲會再度響起。

鑼鼓原本慵懶的聲音會因為家將或神轎的步伐開始飄移,鑼鼓隊的人也繃緊神經變得具有競爭的意味。他們很是積極開始敲起某種節奏,我便害怕到連心跳都不自覺去對應起那節奏,當鼓聲越敲越重,我的心越跳越快。沒一會兒的功夫,我就會吐倒在廟埕旁,眼神迷濛間,還看見與我一般年紀的孩子也敲著小鼓,直跟在父母的身邊。

表哥也是那樣長大的,跟著外婆到處進香,他後來在祖厝附近媽祖廟的太子團幫忙。他不跳大仙尪仔,他幫忙搬那些巨大的神偶,有太子爺造型、土地公造型和一身歷史痕跡卻難掩華彩服飾的千里眼和順風耳將軍(或稱水精和金精將軍)。

表哥也會幫忙放鞭炮,表哥也會幫忙敲鑼,表哥在進香活動中的角色並沒有固定,哪裡缺什麼他就能立馬化身成為哪種角色,一秒變身後旋即跟著身旁的人,有秩序地前進,慢慢往進香活動中的目的地廟宇行進。

表哥也會幫忙扛神轎,無論是站在前面的第一排位置還是第二排的位置,是後面的第一排位置抑或第二排位置,是中間輔助的那個角色,往左還是往右,進進退退,顧頂,顧底……表哥跟著神轎班的人在烈日下,扛著神轎為了慶祝神明生日或是到外縣市進香。

一陣煙霧散去後,當轎前鑼、開路鼓都散開了,表哥拿毛巾擦拭著被汗水浸溼的身體,有人發著飲料,有人還吃著沒吃完的便當,一陣吆喝聲中,人潮也散盡,表哥和幾個童年玩伴還回憶著方才發生不久的事情,幾個小時前的突發狀況,誰的肩膀扛到受傷,誰敲鑼亂敲,誰推著旗子走太快,他們以前小時候又是怎麼樣……他們邊笑邊一起走回家,他們都住在我外婆家附近,他們受媽祖廟的庇蔭而長大,他們早將廟裡的那些事情滾瓜爛熟在心底,他們的那些外籍妻子並不是很明白廟會活動,但她們知道媽祖,她們也敬畏神明,當她們把丈夫忙活一天的衣物都丟進洗衣機洗的時候,心裡還慶幸著丈夫參加廟會所穿的T恤,原比他們去工地,做水電,裝機械,開垃圾車等等的衣服還要來得乾淨許多。

從小到大,我還是一直看著,從來只能在旁邊看著,猶若神轎像是船,那些物品有禁忌,不是女人可以接觸。女性因此成為一種禁忌,在我腦海中,打從很小的時候就浮現那樣的符號或圖騰,去象徵一種禁止的標誌,「我」自始至終被排除在外,只能看著。我是否因此感到鬆了一口氣?當我還是孩子的那時,在廟埕邊吐倒在地之前,望見的那些孩子,有男孩有女孩,全都只是孩子,他們在大人眼中並沒有性別,一個個自在登上了藝閣,坐在蜈蚣陣中,敲鑼,打鼓,直到長大的標籤把男孩女孩分開,女孩被隔離在陣頭外,直到二十一世紀來臨。

那裡對他們而言,就像是座女人島。他們不知道為什麼那些野蠻人會出現在那座島上,當那些金髮或紅毛還是碧眼的他們彷彿《百年孤寂》中的麥魁迪,在波斯患上玉米疹,在馬來群島罹患壞血病,在亞歷山大城逃過痲瘋的災難,在日本得過腳氣病,又在馬達加斯加碰上黑死病,經過地震中的西西里島,看見麥哲倫海峽上的沉船事件……許許多多的他們身穿天鵝絨甲冑褂子、高貴絲綢的上衣和驕傲的皮靴,猶若約翰‧湯姆生在十九世紀踏上打狗的土地,還有人比他更早,早在十七世紀……早在元代就有人經商而通過那座島,那些人沒有多作停留,他們是汪大淵的船隊,他們得想盡辦法到處經商,當汪大淵寫下《島夷志》,最後只剩下《島夷志略》,裡頭那一團團黑墨凝結成一句奇異般的文字,描寫的是壽山,也就是柴山,「其峙山極高峻,自彭湖望之甚近。餘登此山,則觀海潮之消長,夜半則望晹穀之(日)出,紅光燭天,山頂為之俱明。」

那山上是否有海盜的寶藏?汪大淵的船隊持續往南開,他所嚮往的地方是沒有冰雪和飢寒之地。小冰河時期困擾廣大陸地之國多時,內陸世界只剩乾旱陪伴,沿海區域則深受大水潦苦,植物無法存活,動物餓得無以為繼,經商的團隊只能持續往南開,尋找能生存的契機。

那些有著異色毛髮和眼珠的他們,離開自己的國度,在小冰河時期的末端,遭受疾病之苦,他們需要奎寧,他們需要能種植金雞納樹的土地……無論是為了糖業、樟腦和茶葉──在那之前,在冰雪把歐洲凍僵之前,他們依循著原始文明的刀耕火種痕跡,沿著二氧化碳下所暖化的空氣,他們不知不覺到達美洲的土地,他們以為需要的是藥品,他們接著發現銀礦的祕密,他們想要的東西越來越多,他們需要生活所需的糖,他們需要建築和武器所用的樟腦,他們需要把茶葉銷售到那個越來越富裕文明的美洲,他們早就習慣像海盜般生活,不管天氣是否漸漸溫暖。

那是巨人所看守的海盜寶藏,箱子裡頭有巨大透明且冰涼的物體。

「這是世界上最大的鑽石。」老邦迪亞說。

冰塊,從來只是因為冰塊。

深海曾經籠罩著被稱作打狗的地域。當福爾摩沙諸港灣都在十九世紀逐漸失去功能時,打狗西南岸的潟湖對於那些異色毛髮和眼珠的他們而言,那裡是進出口貿易最佳的避風港,一條長形的天然珊瑚岬隔絕大海和潟湖已經準備好成為寬敞的港口。他們需要足夠的貨物去貿易,他們還發現長形竹筏自在於溪流中。他們把目光鎖定在打狗境內的一條特殊河流,那大溪由北往南至東港,那溪水流經荖濃、六龜,經鳳山出東港。那條溪所灌溉的平原往山邊蔓延,直到荖濃溪如天然的隘口。有人跟約翰‧湯姆生說那時的府城並不平靜,約翰.湯姆生和馬雅各醫師只好沿著平埔族的區域移動,他們從拔馬(左鎮),進入木柵(內門),然後是柑仔林、甲仙埔(甲仙)、匏仔寮、荖濃和六龜里等地。他們一邊傳教一邊治療平埔族聚落裡的人民,約翰‧湯姆生還因此留下打狗平埔族的圖譜,就在荖濃溪邊,使用火棉膠濕版攝影,將那早先的居民一一映入木製相機裡的玻璃底片。

那些攝影集和文字紀錄,都變成那個時代最偉大的發現──那些異色毛髮和眼珠的他們感受到野蠻人的親切,那些野蠻人因此有了名字,有了自己所屬的社名,有了酋長和首領,有了英雄,有了美麗的婦女,漸漸就有了人類的形體,不再是雞爪、鳥嘴且會吃人的魔鬼,也沒有了瑞士籍畫家在《東印度旅行記事》裡所寫道的人魚,更沒有撒瑪納札敘述的福爾摩沙。

那裡不過是一座擁有複雜地理的島嶼,任山稜線像是血管密布在島嶼的核心,往南往北往東往西去長出首尾和四肢,平原是溪流沖積而出,西部平坦的土地則來自「沉福建浮東京」般的地理神話,異色毛髮和眼珠的他們已經不害怕了,他們進攻了打狗,沿岸的大傑顛社人據說因此入山,他們躲進了羅漢門,他們往山林裡頭繼續鑽,最後到達羅漢門外門,他們不知道那裡原本住著什麼樣的人,他們只知道自己被荷蘭人趕走了,他們恐怕也無法遇見,那塊位在楠梓仙溪和荖濃溪之間的土地上,曾經發生了什麼樣的故事……他們是後來的人只能看見接下來的故事,看旗山曾經指的是如今旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區和那瑪夏區等等土地。

大傑顛社人移入旗山的時候,旗山已經在楠梓仙溪旁的平原,續修臺灣府志載:「大傑顛社,今番民移隘口,進蕃薯寮。」蕃薯寮在成為蕃薯寮之前,究竟是什麼模樣。康熙年間的施里莊就是現在的旗山,隸屬鳳山縣。雍正十二年改歸臺灣縣羅漢門外門。誰進了羅漢門的外門,又是為何進入。他們是大傑顛社人嗎?

更多人進入廣義的旗山範圍內,他們帶著開路鼓、一對鈸和兩面鑼,跟隨同鄉人的指引或是同鄉神明的指示,也可能是自家神明的示諭,那些人入了旗山的山林,逃避了外來者的入侵,躲過了民變和事變,他們還記得自己最初的來時路,一如六龜寶來社區的迎神鑼鼓陣又名開路鑼鼓陣,緣由據說始自臺南東山「羅家老祖宗」,發揚了源於東山十八層溪的鑼鼓,鑼鼓陣自有套路,鑼鼓齊鳴、迎神上陣、排兵佈陣、降妖伏魔、諄諄教誨、淨化人心、神鼓禮佛、恭送神佛。

她們是一群巫,她們放逐了男人,還是被男人放逐,她們還記得那些神歌要如何吟唱,她們最終成為那些神曲裡的過客或是神祉,只留下牽曲在大武壟的阿里關太祖夜祭、大武壟的荖濃太祖夜祭,看後來的人「牽番戲」,獻祭,飲酒,唱歌,跳舞……她們是否為太祖的七姊妹?沿著草束天梯而下凡,驚動了屋頂上的木刻鳥,鳥會告訴小林平埔族人,神將要降臨的訊息。

那年八八風災,無預警奪走了山林裡的眾多生靈,臺21線全程因風災早已沿著玉山山脈邊柔腸寸斷在島嶼的中心。姑姑走後那一年,我們一家沿著河谷,走著臺21線的殘骸,由玉山山脈入阿里山,一路往南,最後停留在甲仙的那一晚,抬頭在河岸邊,曾經看見會笑的月亮,鑲著金星和木星,兩顆晶亮亮的眼睛。

神走了,有些人走了,還是有許多人活了下來。荷蘭時代的遷徙、四社寮事件、噍吧哖事件(甲仙埔事件)和小林事件,逼迫平埔族從臺南的沿海到內陸,進六重溪,又沿著楠梓仙溪南下,最終看見,又有一些人直接從打狗開始上岸。

《山海經》的《中山經》敘述:首山神(鬼申)也,其祠用稌、黑犧、太牢之具……干儛,置鼓。

那些外來的人再度帶來了神的儀式,融合自家自社的儀式,以及原本在那塊土地上的儀式,一時鑼鼓喧天好不熱鬧……一如內門的鑼鼓陣有五陣:木柵青鑼鼓陣、長寮埔青鑼鼓陣、大林尾青鑼鼓陣、嶺頂青鑼鼓陣和草山青鑼鼓陣,其中木柵青鑼鼓陣屬於平埔族社文化融入的鑼鼓陣。

女生後來也可以加入陣頭,能扛神轎,也能出陣表演。我卻早過了孩童時的年紀,也離十幾歲青澀年少遙遠,終究只能在北管強烈演奏風格下的鑼鼓聲走避,偶爾看小丑和小旦以誇裝對唱方式,一男一女演出車鼓陣。與鼓有關的陣頭,還有跳鼓陣,又名花鼓陣。《臺南縣志》寫道:「兩人一對手,一人持涼傘,一人抱大鼓,涼傘打迴旋,大鼓雙面打,邊打邊舞,另有打鑼手三、四人圍住大鼓,邊打邊舞之。」據說由來,一說是明鄭時期的比武競技,又說是元宵節慶祝戚繼光凱旋而歸的活動,後隨移民傳入臺灣。南管陣也有鑼鼓,節奏溫和,以音樂代替人吟唱歷史和神話。記得曾看過一篇報導文章,記者詢問老人家,為什麼學習音樂性質的陣頭。老人家回答記者似乎說了,古老的樂譜、文字、老師、不會學壞的孩子和久遠的故事等等。

那是否僅僅是某一個時代的偉大發明……。

我在廟邊長大,我畏懼炮仔聲,也害怕鑼鼓的聲響,更怕流血的乩童和面露猙獰的家將,此時的我和站在廟邊公告欄認不齊字的我,似乎沒什麼不同。除了懂得公告板上的文字,也懂得分辨會讓我嘔吐的北管陣和溫和的南管陣,還變得越來越愛到廟邊湊熱鬧。

會開始寫入陣的故事,源於某位老人家從休息中的大仙尪仔頸項間,剝了一塊平安餅到我的手中,彷彿我仍是孩子般……我們永遠不會知道自己依然有多麼原始,無論是哪一時代的人,是文明人還是野蠻人,我們終究所求的,不過是平安度日。

我謝過那名老人家,靜靜聆聽鑼鼓聲再度響起……旋即,老人家指揮起年輕人把大仙尪仔戴上的那瞬間,我知道,神好像來了。

他們來了。

什麼來了?真的來了。