印記

小時候,媽媽把我託給外婆;後來我媽死了,我離開花蓮。

外婆滿兇的,她的衣櫥上方放著一根塑膠枝條,每當我不乖,外婆就會抽我小腿。昏暗房間裡,只有一盞淒涼的燈,外婆捉住我的手,不讓我跑,另一隻手發狠猛抽,彷彿心裡各種不如意都翻出來打在我小腿上。我可憐的小腳痛得在原地跳舞,仍躲不過火辣的毒打,白皙的小腿留下紅色的細痕。

雖然有疼痛的記憶,我還是喜歡黏著外婆。也不知道為什麼?

那支令我害怕的枝條,在我媽媽過世後,就被外婆扔掉了。因為當時爸爸執意把我送回阿嬤家撫養,他們趁我睡覺時把我抱上車,等我醒來,人已經在橫貫公路上了。

自從被阿嬤撫養,外婆就失去對我的管教權,她不能再打我,否則她會變成「打別人的孫子」,打狗看主人,打孫也要看內嬤的臉色,從此外婆不再打我,全心全意寵溺我。

小時候有件事情稍稍困惑著我,等到長大以後回想,才驚覺這件事不可思議。那就是,我有兩個外公。他們關係不是前夫、現任,而是一位是我血親上的外公,另一位是我外婆的男朋友,講白一點,我外婆有「客兄」。

外婆跟外公、客兄三人同住一個屋簷下。只有聽說過一夫多妻,我外婆卻有辦法一妻多夫,讓兩個男人溫馴地待在她身邊。親戚、鄰居都知道這件事,大家也沒說什麼。外婆一樣跟大家往來,大家也喜歡外婆。

外婆跟男友睡二樓,外公獨自睡一樓。外公房間十分陰暗,是窩在樓梯夾角下的小房間,好像隱喻著他這個人,沉默,不被重視,有著心事。

外公有幾次撒嬌著要我陪他睡,但我老是覺得他房間有股臭味,而且沒有冷氣很熱,很無情地拒絕掉他。我想買玩具時才會想到黏外公,但他需要陪伴的時候,我卻跑得遠遠的。長大以後,我才從記憶裡回味出他是多麼寂寞的男人,在那個家沒有人陪他說話,他工作回家,一個人坐在客廳看《劉三講古》,不然就是坐在自己陰暗的房間裡。外婆沒有因為自己外遇,而失去人際往來;倒是外公,可能覺得男性面子掛不住,反而把自己藏起來。我想到我爸,曾經語重心長地說:「你外公人不錯,很客氣。但是他太軟弱了。」我當時太小,不曉得外公「軟弱」指的是什麼?只覺得很生氣,爸爸怎麼可以這樣說。現在才懂。

難得外孫回家,外公想要跟我多相處一點,卻被拒絕了。他該是多麼傷心。

無論有多麼傷外公的心,他對我們姊弟一直很癡情。

外公很少走上二樓,有幾次他上來,很客氣地站在房間門邊,問:「外婆呢?」一邊問,他的目光一邊探頭探腦的。外婆從浴室出來,問他有什麼事?外婆口氣很冰冷。外公好像很怕外婆。

〈雪中紅〉這首台語老歌原唱是誰呢?這是外婆最喜歡的歌,這首歌當年紅到不能再紅,像一陣大風吹遍大街小巷,每個人都會哼。就像那一年的背景音樂,只要再聽一次,那年的情景就會浮現眼前。

大人叼著黃長壽香菸聚在小房間裡,桌上攤開一張寫滿數字的報紙,他們用紅簽字筆在上面圈出好幾個數字。大人工作回家,聚在一起就是玩牌跟簽六合彩。如果坐在牌桌旁邊,大人有時會拿一張百元鈔給我,要我去對面雜貨店幫他們買香菸跟伯朗咖啡,剩下的找零就是我的零用錢。如果有贏家,更會大方抽出鈔票給我「呷紅」。

有個鄰居的女婿是警察,他回來時大家會七手八腳把撲克牌、六合彩收起來,等到下班一臉疲憊的警察女婿走了,大家又把東西擺出來。警察女婿都知道這些事情,其實也不會說什麼,但大家還是會給他一個面子。當時的人,性情很忠厚。

外婆也加入了這場遊戲,把儲蓄拿去簽六合彩。當時流行「觀明牌」,他們會包車前往某間深山靈廟「觀」香爐灰浮出的數字,小心翼翼抄回家簽牌;或者他們會相約去某間廟的香客大樓投宿一晚,隔天早上分享昨夜的夢境,他們相信神明會在夢中賜明牌,眾人七嘴八舌分析夢境出現的數字,把結果拿去包牌。最荒唐的一次,他們一起玩六合彩的朋友死了,他們捻香時,一群人圍著靈堂的香爐努力找出蛛絲馬跡,拜託仙去當神的亡者,看在情面上,助他們一臂之力。後來他們假借要瞻仰遺容,鑽進靈帳裡,蹲在地上「觀」腳尾飯的浮字。

因為六合彩,外婆發了一筆小財,有過優渥的日子。每天睡到中午才醒,喝一杯牛奶墊肚,才懶懶坐在梳妝台前化妝。快七十歲的歐巴桑,化妝一點不馬虎,粉底、腮紅、口紅,畫得嚴嚴整整,容光煥發。然後也為我穿上漂亮的衣服,招一輛計程車往熱鬧的花蓮市區吃日本料理。

外婆總是點華麗的車輪花壽司給我,她自己吃一份生魚片,我們坐在安靜的吧檯邊享用餐點。料理師傅空閒時會過來用日語跟外婆聊天,外婆輕輕笑著,講著我聽不懂的日語,外婆那個樣子好迷人。師傅拿出藏在櫃台後面的啤酒,豪情地舉向外婆,外婆笑吟吟舉起小盞清酒盅,回敬於他。外婆只讓我喝果汁,她有時候興致好,也會邀我:「跟阿嬤乾杯。」輕輕敲擊我的玻璃杯,發出哐啷哐啷清涼聲響。

我眼中美麗的外婆,維持著表面的優雅,但她心裡不快樂。自從我媽媽過世後,她一直沉浸在過去的時光裡。她靠著藥物,讓自己的神智活在過去。描得黑黑的眼線,藏著一雙失神的眼睛。她每天強打著精神出門一趟,剩下的時間,她都窩在自己的房間。外婆習慣在西藥房買感冒藥液,一買就是一打,沒幾天就喝光。裝在細長褐瓶裡的藥液,喝起來像是碳酸飲料,甜甜的,像維他露P。外婆說喝這個可以提神,但我想她是上癮了。

外婆房間掛著一幅媽媽的黑白遺照,外婆每天守在遺照下面,與遺照的黑白臉孔相對,她的心事只有她自己知道。我很難忘記,媽媽出殯那天,阿姨先帶我回外婆家,外婆坐在昏暗的房間,一群女眷圍著嚎啕大哭的她,她整個人像是冰塊一樣融掉。阿姨要我上前勸外婆不要再哭,但我怕得用指甲抓著門框,不敢過去。阿姨見我害怕,輕嘆口氣,抱起我下樓。後來幾年,我們其他人都淡忘這件往事,只有外婆沒有離開過房間,依然坐在那裡,遺照裡媽媽黑色的目光,注視著她。

外婆家有一座大露臺,面對廣闊的太平洋,夏天晚上我們會在露臺點蚊香、吃水果乘涼。我喜歡站在露台看海,晴天時海是藍色的,下大雨時海是淺灰色的,到了夜晚,海是黑色。我們乘涼時,外婆唸了不少媽媽年輕時的舊事,她還問我,在學校會不會被同學欺負,嘲笑我沒有媽媽?

其實根本沒發生過這樣的事,但是我天生喜歡諂媚,喜歡順著別人的話,我跟外婆說:「有啊,他們會笑我。」外婆聽了不再說話,害我有點尷尬,擔心自己說錯話。

「阿嬤教你,」外婆說:「以後如果有人笑你,你就這樣,」她伸出一顆大拳頭,往空中狠狠揮下去,「你就揍他!他就不敢了!知不知道!」我目瞪口呆。回想起來,外婆還真不是溫馴的婦女,居然會相信拳頭暴力可以解決事情。

當時我正在發育,外婆說要幫我記錄身高,她叫我站在露臺的牆邊,要幫我留下紀錄,但是找不到畫記的筆,調皮的外婆就用嘴唇上的口紅。她親了牆一下。後來幾年,每次回去,外婆不忘幫我量身高,而且每次都用口紅印當記號。那面牆留下了她的唇印。

後來幾年,六合彩讓外婆賠得精光,厄運接連而來,她中風了,躺在床上快半年才能下床活動,她的憂鬱症更嚴重了。外公說,他在外婆房間發現一捆童軍繩,他感到不祥,拿去扔掉。後來外婆又買一捆,趁清明節全家人去掃墓,她藉病留在家休息,等到所有人出門後,她帶著那捆繩子出門。

據說鄰居在路上有遇到她,問她要去哪裡?外婆停下腳步,與鄰居寒暄一陣。那個老鄰居說外婆當時臉在笑,可是眼睛失神失神,她是外婆最後說話的人。

傍晚,他們終於在小樹林找到外婆,外婆在樹上,一陣風吹來,把她的身體吹得搖搖晃晃。那天是清明節,是國小放春假的第一天,是四月一號愚人節。我接到這個噩耗,震驚得說不出話,以為是愚人節笑話。

回外婆家,他們要我在帳棚外就跪下來,一路爬進去。外公站在家裡,把我扶起來。客廳搭著黃色的靈帳,佛號聲混著冰櫃的馬達聲音,阿姨說,外婆很平靜。我想說不是自殺嗎?但我也只能跟著點頭:「很平靜。」大家一起說謊,讓我們集體掩蓋最悲傷的部分。

外婆的朋友們來捻香,圍著她的香爐,還在期待會不會浮出數字。

兩個外公一起守在靈堂前。一個負責處理雜務,一個負責接待親友。我問外婆的男友,以後還會在嗎?他淡然一笑,說他以後不住這裡了,他要回家。我才知道原來他有自己的家庭妻小。

我步上樓梯,走進外婆二樓房間。躺在她的床上,媽媽的遺照已經被撤掉了。她們揣測,外婆自殺,該不會就是我媽的亡魂把外婆牽走了吧?她們將媽媽的遺照燒掉,化成灰燼揚入風中。

外婆的枕頭還有她的氣味,我躺在那裡,仰望黑暗的天花板,忽然想起外婆愛唱的〈雪中紅〉,不禁輕輕哼起來。親像紅花落紅塵。外婆就像一朵跌落的紅花,在滾滾紅塵找不到自己活下去的方向。

黑暗的視線,我眼前浮現穿著美麗衣裳的外婆,還坐在梳妝台前化妝;我聽見哀號聲,她揚起枝條抽打年幼的我,我聲淚俱下跳著腳;想起她目光發狠教我用拳頭揍別人的表情。她的美麗底下藏著強勢的魂魄,她不畏人們閒話,擁有兩個丈夫。想到最後一段期間,中風失去活動能力,只能由人照顧,任人擺布,她心裡一定覺得活著沒什麼滋味吧。

她是否認為,與其無趣地消耗晚年,還不如自己主宰生死命運?她究竟是向命運低頭,或者,她不想讓命運得逞?

我站在面對太平洋的露臺,望著不遠處黑色的海洋,滿腹心事的海浪,湧起又退後,欲說還休,終究回歸沉默。

露臺的白牆,外婆的口紅印還留在那裡。我蹲下來看了好久,用手輕輕撫摸,最後把額頭貼在牆壁上。那是我們來不及的告別,彷彿外婆將親吻,停在我額頭上。

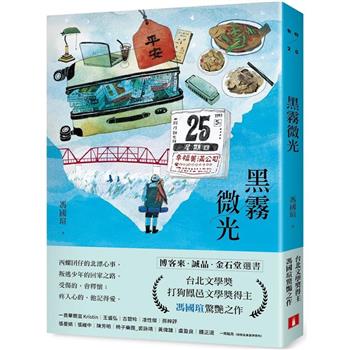

本文榮獲2021打狗文學獎佳作

日曆紙上的圖畫

小時候,爸爸在外地工作,一個月才回家一趟,平常只能打電話。

我每天都在期待他的電話。爸爸的聲音從遠方傳來,話筒裡總是夾雜著海風,貼在我耳畔,既遙遠又親暱,他預告下禮拜四要回來。下禮拜四?當時我讀幼稚園小班,對「時間」完全沒有概念,我根本不曉得「下禮拜四」是什麼意思?只有默默記住「下禮拜四」這個詞,打算掛電話後再去問阿公。下禮拜四。下禮拜四。心裡的困惑讓我在電話這頭安靜了下來,爸爸那邊的話題好像也枯竭了,他輕輕揚起聲音問:「還有什麼話,想對把拔說嗎?」說這句話就表示爸爸要掛電話了。每當發現爸爸要掛電話,我的喉頭總會湧起一陣酸意,像是一股氣流卡在喉嚨,想大聲叫出來,卻又怕爸爸擔心所以強忍住。我深吸一口氣,眼睛痠熱,輕輕說一句:「把拔我好想你。」電話那頭似乎笑了,心滿意足地笑了,爸爸說:「兒子,我也很想你。」

那個年代沒有手機,爸爸住在宿舍也無法使用室內電話,他總是跑到公共電話亭打電話回家。有一次爸爸無意間提起這件事,被我深深記住,我在腦袋裡自動編織出清晰的影像,彷彿是我親眼目睹的:寶藍色的夜空,花蓮入夜後的海灣,灣岸的遠處有一排餐廳熱鬧的燈火、還有喝醉的人大聲喧譁的笑聲;而海灣這一頭卻是安靜寂寥,黑色的海浪一波一波撲上岸,岸邊暈黃路燈下,矗立一座紅色電話亭。太平洋黑暗無邊無際的海面,孤單隨時都要湧進這座電話亭。我爸鑽進亭子裡,投下一枚枚硬幣,嗡嗡嗡、嗡嗡嗡……爸爸聲音後面,總會有黑色海浪的背景音。

我爸回來時,告訴我許多關於海邊的故事。他說,他住在宿舍想吃水果,去水果攤買一袋撞傷的小蘋果,他說買受損的水果比較便宜。他捨不得分給其他人吃,他拎著這袋水果,跑去海堤,一口氣啃光整袋蘋果。那是一段孤寂的時光,媽媽過世了,我和姊姊被帶回阿嬤家寄養,我們家被迫拆散。好久好久才能見一次面,平常只能靠昂貴的長途電話聯繫,電話裡不時傳來哐啷一聲錢幣跌落的聲音,公共電話提示用戶該投錢了,否則就要切斷電話。有時爸爸來不及說再見,他的聲音便切斷,消失在一片黑暗之中,被黑色大海捲去一樣,吞沒太平洋的深底,像媽媽死掉一樣,再也看不到他。我是太多幻想也太容易感傷的小孩,我會莫名為此哭起來。

下禮拜四。下禮拜四。阿公幫我在日曆紙上畫圖,告訴我每天撕掉一張,撕到畫圖的那張紙,阿公幫我畫了一輛藍色小轎車,駕駛座車窗伸出男人上半身,對我們笑著揮揮手,那天就是下禮拜四,爸爸就會回來。我每天爬上椅子認真撕去一張紙,然後作弊翻到畫圖那張紙,盯著阿公畫的那個男人,希望他趕快出現。我始終覺得我的童年很漫長很漫長,因為我總是在等待。

終於等到爸爸要回來那天,他早上就打電話回來,告訴我們他要出發了。他開著一輛破舊的雷諾小車,從太魯閣入山,車子就在窄小的山路轉啊轉,轉到合歡山,再轉到清境農場,一座一座大山變成綠色的大蛋糕,他沿著蛋糕的邊緣開車,一圈一圈爬上去,翻山越嶺,再從台中轉高速公路回來,等到他的車子回到小鎮,往往也都傍晚五六點了。

可是有時候,他會回不來。下大雨或者颱風過後,中橫容易山崩,就像暴力掘開鮮奶油蛋糕,巨石般的草莓、破碎的海綿蛋糕與泥沙般的鮮奶油,把回家的長路搞得滿目瘡痍。

這次也是,爸爸開到半途遇到山崩,回不來了,只能折返,用路邊公共電話傳回這個悲傷的消息。我坐在餐桌邊緣,還在等他回來開飯,阿公卻婉轉告訴我這件事。阿嬤為了爸爸回來,加了好多菜,滿桌的佳餚,這下子應該吃不完。阿公似乎預知我會哭出來,輕輕挲著我頭髮:「你母湯哭喔。」這樣不定期的,爸爸回不來的恐懼縈繞著我。

那天晚上,我做了惡夢,夢到豪雨的山路,爸爸困在車陣裡,雨刷來不及刷開淋下來的水幕,鬆軟的山壁吃進太多水,土石滑動,又像海綿蛋糕崩下來,把他活埋進去。

我嚇醒在伸手不見五指的深夜。

黑暗中,我聽到勻稱悠長的鼾聲,是爸爸的鼾聲。我不敢置信,卻是真的,爸爸睡在我身邊,他疲憊過度,整個人睡死了。我驚奇看著,他的臉,他的身體。但叫不醒。我像一隻小狗,蜷在他身邊,挨著他的手臂,又安心地睡了。隔天早上,爸爸還在睡。我跑進廚房找阿嬤,阿嬤攪著瓦斯爐的熱粥,漫不經心地告訴我,昨晚爸爸從中橫下山後,又改道蘇花公路,從台北連夜繞回來。為了回來看我。

我走進客廳,牆上日曆紙,還是昨天舊的那張,停留在禮拜四。圖畫上,藍色的車,男人半身鑽出車窗,伸著長長的手臂,笑著咧嘴對我招手。爸爸回來了,他真的守信用回來了。

本文刊於《中國時報》