無名者的日記

致看不見的你:

此刻的我已遠離凶猛的海潮,請放心,沒人會再受傷。

別怕,至少此刻是如此,我們是一群被迫烙下記憶的人,無法輕易經由言說或文字來傾訴,但請不用擔心,因為我們還擁有相信。

請相信時間會消退血腥的泥地。再不久,我們就能夠在光亮的地方相會。

我們會在安雅之地等待相遇的時刻。

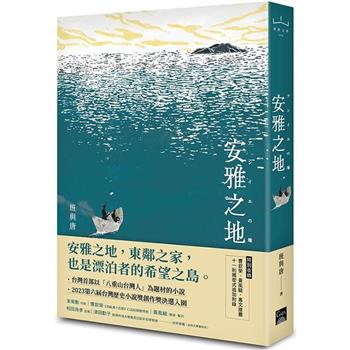

安雅之地

一九四七年春末

南方澳往琉球海域

風殘暴

海波撞擊船身的力道,完全感受不到春天應有的祥和氣息。

船身突然傾斜,一疊麻布袋倒壓在我身上。我回過神,身上刺鼻的嘔吐味又一次衝擊鼻腔。

大浪把二十多噸的漁船抬起來,高舉到空中後迅速摔落在海面,船像撞擊石塊傳出脆裂的聲音。駕駛艙的漁師們仍照常聊天,但我快不能克制腸胃汁液衝破咽喉。

一個浪尖又來了。

不行了,嘔吐物再次衝破嘴的防線,吐在礁溪寡婦送我的衣褲。酸臭的嘔吐汁液透進衣料,貼緊我的肌膚,提醒我,要是衣物的男主人已經去另一邊的世界,輪到我的死期可能也快了。

「喂,人家的貨物不能吐。」

「少年人,你第一次跑船搭?」

我想抬起頭看問話的人,但是頭太過沉重,只能靠在麻布袋上,用斜倒的角度看向問話的人,是跟我一起在南方澳上船的兩名男子。他們偶爾跟船員交談幾句聽不懂的琉球語,整趟航行我除了克制反胃的衝動,再來就是思索怎麼跟兩位同鄉打好關係。

「兩位大哥看起來體力比小弟我好太多了,有沒有什麼辦法不暈船呀?」

他們冷笑一聲,眼神從我身上移開。看來我的友善訊號沒有傳達成功。

「對呀,哪像我們無法做掛眼鏡的人。」其中身材細瘦的男人說,衣物輕薄得僅能掩蓋他皮下的骨頭。

「少年人,走船生活很痛苦,上船前要想清楚搭。」另一個男人身形比較矮小,隔著輕薄的衣物,透出他壯碩的體格。他的顴骨高聳,笑的時候會露出尖銳的虎牙,句尾多了「搭」的音。

細瘦的男人走到我面前,蹲下來,從口袋掏出一顆黑色類似藥丸的東西,逼近還躺在麻布袋上的我鼻前,有股像尿的臭氣撲來。

「走船人都歹命,但是這粒吃下去就免煩惱了。」

端詳男人手中的黑藥丸,希望從光滑的外衣多少看出其中成分。

「他怕被你毒死搭。」矮壯男人開口,「少年人,船不是隨便人都能上來搭,你有準備有價值的東西送島的頭家搭?」

浪再次掀起來,黑藥丸從男人的手中滾落。我的胃再次翻攪,沒辦法顧及黑藥丸滾到何處,旁人的聲音聽起來像是隔了一層罩子。

少年人、你叫什麼名字、你來做什麼。

他們的冷笑連同腥臭的嘔吐物,攪和我混沌的腦袋。

不行,不行,我不能說。陳前輩交代過,我是沒有名字的人。

大浪把船舉起來,震得所有人倒地。麻布袋用力撞擊到船壁,破肚流出砂糖粒跟米粒,蔗糖的香氣黏附在浸滿海水的鼻腔。

船艙裡的琉球漁師跑出來,吆喝大家趕緊把貨品綁好,夾雜我沒聽過的詞彙,只理解到我得趕緊抓一條繩子,把自己固定在船上。

那兩個男人早坐定在另一端,拿到繩子熟練地固定好自己,等待船挺過這波大浪。他們冷眼看我,看琉球人碎唸地鬆開我綁的繩結,然後重新固定好。我要成為他們的夥伴,還有很長的路要走。

浪不斷拍打船身,水花弄濕我全身。我努力用身軀掩護口袋的皮夾,裡面收有李君的寫真、金鍊條,還有陳前輩給的地圖。

我緊閉雙眼,那是我唯一能暫時逃離此刻的方式。一進入黑暗就分不清張眼還是閉眼,只感覺到眼窩脹滿彎曲的稜線,在縱走山脈那幾天數不清的日與夜反覆地看,熟記粗黑的墨水痕指引隱形的路,帶我穿越坪林,沿著溪流到達蘭陽,然後再沿著海岸到南方澳。地圖的最下方寫有一串數字,我不知道那串數字會聯繫上誰,只曉得我必須代替陳前輩聯絡對方。

終究還是逃不了,陳前輩早將我推入不是死就是活的難題,只能張眼看船隻如何受海浪無情對待。

海上的天色似乎從深黑轉為靛藍。不知道現在是上午還是下午。不知道父親跟姊姊是不是推著堆疊得像巨獸的竹簍,走在基隆河畔。不知道他們是在前往圓環的路上,還是回去社子的路上。

幹,陳前輩為什麼不自己逃跑?為什麼要託付給我地圖?為什麼要對我說那句話?

——李燦雲,你知道追求自由的代價是什麼嗎?

□

我哪裡會知道,自由的代價是要被通緝,藏身在始終圍繞霧氣的山林,好像一直在水池裡步行,身體永遠乾不了。支持我持續吸吐每口氣息的是那張柔軟躺在口袋內的地圖。

金鍊條、皮夾、地圖。金鍊條、皮夾、地圖⋯⋯我反覆對自己背誦。

它們提醒我,即使是無名之人,我還是知道自己是誰。

但是我不明白,陳前輩既然已經準備好地圖,為什麼不自己逃亡?他哪來的勇氣,賭上自己的性命把付出一生心血的計畫託付給我,要我搭船去東邊的小島,發送出特定的電頻給遠方不知名的人,期待用記憶編織的電碼,能重訴人親眼看過的事物。

——從現在開始,李燦雲已經不存在,你是無名之人。

我沒來得及問陳前輩,有誰會相信無名之人說的事情呢?

實際入山才會警覺,人類對於世界的體感認知過度仰賴街道。要是抽離道路,人會失去找到目標的方法,陷入無止盡的迷惘,直到找回方向。

陳前輩的地圖已標示好三角點、等高線和村落,從石碇、坪林連線到礁溪。一年左右的海軍訓練,還是能讓我大致判斷自己在地圖的哪裡。可是,怎麼知道自己是走在對的道路?要是找不到,判斷錯了呢?我的身體濕冷忙著顫抖,想不到任何得救的可能。

逃亡有許多寂靜的時刻,剩下我與思緒的對話,分不清究竟是環境的聲音還是幻聽。口袋裡的金鍊條,再也沒有機會讓姊姊擺脫父親的掌控。

我的記憶裡沒有母親,家中連一張母親的寫真、畫像都沒有。父親從不提母親的任何事情,只有偶爾姊姊在梳頭髮時,會提到以前最愛給母親梳頭綁辮子。她梳頭的時候絕不看鏡中的自己,而是側身斜視頭髮挽起的高度,測試紮好後的頭髮會不會鬆動,眼珠從沒有停留在自己的臉蛋,然後頂著扎實的盤髮穿梭屋內,用那雙長滿粗繭,顯得過於早熟的雙手,整頓好父親的早飯與出門衣物。

我小時候常纏著姊姊問,為什麼鄰居總說,幸好產婆經驗夠豐富,才沒有兩條命都送走?高我一個頭的姊姊會轉過身體,逗弄我頭頂剛長出的短刺頭髮。

「阿雲,你半夜偷吃的米飯都長到哪裡了?有沒有認真長高啊?」

後來我越長越高,相比之下姊姊永遠縮在少女的身形裡,跪在地上擦拭父親酒醉的嘔吐物。

「阿雲,你未來一定要有出息喔。」

父親當然看得出來,姊姊的早熟與幹練只是假象,這個家始終浸泡在社子的爛泥,餐桌只長得出爛葉子配番薯、鹹醬瓜。就算父親再怎樣折彎膝蓋,揹起比人還巨大的茶葉布袋,在大稻埕街道奔走,仍是與李家祖先積累的豐厚家業無緣。

那是一場虐殺,父親會撕裂酒燙過的喉嚨控訴,說日本人進城的那天,連帶奪走他的真實人生。真實的他,應該坐在李家古厝內,作收取辛苦人田租的少爺才對。

生在錯誤時代的父親,最愉快的時光是蹲在門邊,喝光用工錢買來的酒,然後將胃袋殘存的可憐食糜,吐光在門邊。要不是鄰居經過會看到醉倒的父親,我才不想把他扛進家,忍受他像斷去手腳的動物,蜷縮在地面上扭動,只能氣憤地用頭搥地板。

再怎麼敲破頭皮,這間陷在爛泥的爛房,是父親一生的總結。這些都無關時代的對與錯,不過是剛好隨河流波紋折起皺摺,不在意土地上多了哪些外來者的雙腿插進泥地,吸取著土壤累積世代的養分。

——阿雲,你離開是為了回來嗎?

等我回過神,我已經來到一處頹垣的村落,榕樹根包覆著殘缺的紅磚牆,仍看得出村落的形狀,在鄰近邊坡的地方有座小土地公廟,披覆滿苔蘚。我攤開地圖,找不到有村落的標記,可能在日本時代就已經消失,也有可能地圖上的墨跡淡了。每次攤開,我都會擔心哪天寫在地圖最下行的祝福語也會消逝,世上再也無人能替我證明那行字的存在:

願你順利到達安雅之地。

我選了殘有屋簷的磚屋,靠著牆邊坐下休息,感受到胸口壓抑不住心臟的跳動,闔上眼睛的時候,分不清楚究竟是我的心跳聲,還是遠方有人的腳步聲。我沒辦法閉眼太久,我不敢暴露在樹葉之外。

夜晚即將驅散日光,我只好躲在廢棄的磚房,睡在有屋簷的地方還是比樹洞好。村落看起來荒廢一陣子,應該不會有人會想回來。這裡發生過怎樣的事件,只能在我腦袋任意想像,也許純粹是土地貧瘠,也許是發生過疾病,也許發生過什麼戰爭,是不是跟祖先們遭遇的過往一樣?地圖攤在碎裂的磚瓦上,漸漸失去日照,整個山進入黑夜。

夜晚的山會變成另一個世界,有時遠處傳來嚎叫聲,但更常經歷的是死寂的安靜。我逼自己專注地呼吸,刻意留意氣息進出肺部,才能確保自己在這片黑暗中是真實存在的形體。

吸,我是李燦雲。

吐,我是李燦雲。

吸,我要坐船到東邊小島,我要完成陳前輩的使命安全抵達安雅之地。

——阿雲,小心感冒唷。

我跳起來,心臟跳得劇烈,眼睛努力在沉靜的黑裡辨識聲音的來源。

女人的聲音又出現了。是姊姊在說話。

然而過了片刻,周邊僅有風吹樹葉摩擦的聲響。

我說服自己趕快休息睡覺,但是耳邊還是不時有聲音傳出來,有時聽起來像是動物的叫聲,有時又像是女人的聲音,在我快進入睡夢時驚醒我。想像與現實的界限,好像隨時可以游進游出。直到天亮,我才發現自己確實有睡著。

早晨陽光在周圍蒸出一層水氣,我確實還在廢棄的村屋,身體完好,周圍只有我踩踏樹葉的窸窣聲。我為土地公廟摘去苔蘚,合十祭拜一陣子。眼睛被太陽刺得發痛,祭拜完朝太陽方向看去,我發現一條隱約的道路往前鋪疊。朝太陽升起的方位繼續走下去。沒想到我也會有相信神明的一天。

我的心臟跳得劇烈,隨那條隱形的道路不斷向太陽前進,有時聽到遠方有瀑布沖刷的聲音,聽久了像是聽見機關槍連發的射擊聲,耳朵覺得發脹,但是道路一直沒有斷絕過。

太陽在樹影間穿梭,就在四周的光線快消逝前,我終於從茂密的竹林中,望到農人存水肥的桶子堆放林下,旁邊雞舍的雞隻在籬笆內不安竄動,雞冠頭頻頻瞥往竹林外的我。

我小心繞過雞舍,緩慢踩著石頭、樹根走下坡坎,雙腿回歸到市鎮鋪造的路面,忍不住跪地好一陣子。

呼,我還活著。我得活著完成陳前輩的任務,要怎麼穿過市鎮抵達南方澳?

平坦的地面很容易暴露行蹤,像是房舍傳出的煙裊、飛過的鳥類、屋內走動的人影,跟山林比起來太過稀疏。我想起自己也有陰影,一個被通緝的影子,趕緊躲到山壁附近,在暗處裡觀察路上有沒有人影。

附近都是稻作水田,西落的太陽隱蔽到山的另一頭,零星的人群回到土角厝。等到入夜,每戶的窗口亮起鵝黃的火光。我決定趁黑夜行動,繼續朝南方澳前進。

順著路走下去,進入房屋愈來愈密集的市鎮,房屋木板還掛有日本時代的門牌,寫著「礁溪庄」。我想知道現在的日期,但是接近車站太危險,大概只能憑運氣,看能不能撿到報紙或聽見收音機。

街道看起來跟過往無異,人們正常生活,有吃飯、行走跟談話的聲響。張望四周,沒有軍隊的蹤影。不知道是不是我多疑,總感覺氛圍過於安靜,有不能過度張揚的壓力。

碰,碰,後方傳來敲門的聲音。

幹,我居然沒注意到,軍人就在我的後方。我屏住氣息,躲到燈光照不見的地方探頭,軍人正在向一戶人家盤問。在這個距離下,我要是奔跑肯定會被察覺,那群人問話完,說不定會開始清查每條暗巷,到時候我也逃不掉。

就在旁邊,我發現有戶人家的後門敞開著,屋內的燈火流瀉照映在山壁。

我抓住天上掉下的希望跳入屋內。