【內文試閱一】

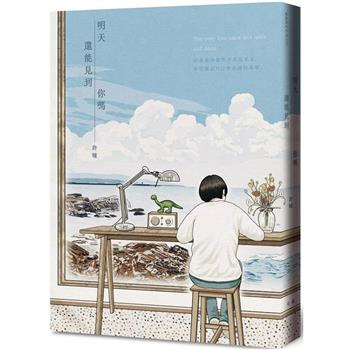

明天還能見到你嗎?

如果明天就要失明,最後你想記住怎樣的風景?

新冠肺炎疫情剛在台灣蔓延開來的二○一九年,我讀了薩拉馬戈(José Saramago)的小說《盲目》( Ensaio sobre a cegueira ),寫某個小鎮突然出現一種接觸式傳染的眼盲症,在極短時間內奪取了所有人的視覺。即便沒有病痛,失明卻引發失序,情感承諾、道德審美與人性尊嚴隨之消散,文明四分五裂。讀到這個故事的那陣子,我的生活遠近處都正經歷前所未有的變動,於是我能明白人類是何其脆弱,看似豐饒穩固的風景,只要抽去一個元素就可能硬生生崩解。

從那之後許多人用各種角度談論疾病:看遠的人說流行病是歷史循環的一部分,災變之中也有生機;看近的人為天人永隔的親人哭泣,談論伴隨死亡浮現的懊悔與悲憤。那陣子的我對一切都消極又困惑:人們是那麼自我矛盾,既擔心時間不會再前進、又害怕一切總有天會改變,使得小時候憧憬過關於「永遠」的願景,現在信口說來都像髒字或詐欺。

十八歲的我,曾經像漫畫《晚安,布布》裡的愛子,想要親手找到永遠不改變的東西。在遲到的叛逆期,我曾那麼偏執挖掘身邊大人所不知道的事情,四處奔走尋找電光石火,媒介是戀愛感情和書上道理。當時來自異鄕的初戀男友給了我開疆拓土的可能。我踏出家門,與他在無聊台北打造祕密基地,他負責看見、我可以翻譯。都市的新陳代謝帶來許多焦慮, 於是我們一同遊走許多地帶, 兩雙紀錄的眼睛有許多故事想要轉譯。

在我發現只屬於兩人的風景時,我是那麼引以為傲地希望能永遠住在這個世界裡。

記得有次我們瞞著家裡去了高雄,下榻在市郊稍遠的港口附近。半夜兩三點醒來,男友提議出門散步去看海。海在夜裡是全世界最觸手可及的黑洞,規律的波濤給人安全的錯覺,實際卻是一處柔軟的凹陷,要把一切吞入另一維度。海是誕生與死亡、恆動的永恆,乘載卻也能隨手摧毀掌中世界。坐在男友身邊看高雄燈火通明的橘子海,發現初戀之於我就是乘載陸地的水體,我沿著對方話語的邊緣為自己畫出新的形體,如此親密貼合,卻忘記佛洛姆( Erich Fromm)說過:「我之所以被愛是因為我是我之所是。」

可是身體與靈魂的界線,當然會隨成長變形擦撞。因此這段關係結束之際,在同一座城市換了住處、朋友、語言的我,失去兩年來藉以觀看世界的一半感官,自認喪失了表達的能力與必要。初戀的終結之於我的二十歲,可以類比為新冠肺炎之於二十一世紀,齊頭並進的兩個世界,同樣具摧毀性且令人心灰。既然沒有什麼是不變的,那又何必費心謄寫?

行屍走肉了大半年,我什麼都不寫、什麼也不甚關心。假死狀態溫軟地持續著,直到大三那年一次眼睛受傷的烏龍事件。

那是夜裡又失眠,習慣睡的我正用力蹭枕頭味道,左眼卻突然傳來一陣穿腦刺痛。黑暗裡對著眼睛又擦又揉,刺痛卻不減反增,嘗試睜眼卻視線朦朧,眼膜突然腫脹像玻璃缸,彷彿就要滑出眼球。我淚流滿面、心跳飆升,夜半穿著睡衣驅車掛急診。三點的夜車裡,我仰頭瞥向車窗外不斷後退的橘色路燈,焦慮思考各種最壞狀況,心中浮現許多後悔,自己還沒仔細端詳世界,列不出失明前想記得的四十七件事情。

後來趕到醫院,好整以暇的大夜班眼科醫生從我左眼夾出一根粗黑健壯的睫毛,原來只是睫毛倒插造成的眼膜破皮,幾天就能自行痊癒。我為自己的小題大作羞愧不已,卻也才在那瞬間發覺,如果真如傳言說,後天眼盲者的夢裡只會出現失明前見過的事物,那麼如果意外失明,我不想要此後的夢境永遠停在失戀的二十歲。

若是如此,我就必須繼續看見,保護肉身的眼睛、保護靈魂的眼睛。我們每個人都有靈魂的眼睛:思想、畫筆、言語和情感,或者我手中的筆。寫作是跨越恆動與永恆的方法,讓世界的片斷可以進到夢境裡,變成小小的、對抗生命變化的抗體。

我想起初戀曾向我轉述過的一個畫面:我們所愛的日本前衛藝術團體Chim↑Pom曾在新宿歌舞伎町的廢墟,辦了一場名為「また明日も観てくれるかな?~ So see you again tomorrow, too? ~」的展覽。 該棟卡拉OK與拉麵店結合的大樓,最初是因一九六四年東京奧運觀光振興潮所建,展覽當時則因二○二○年東京奧運都更而將被拆除。Chim↑Pom在被怪手挖開的鋼筋中央擺了一台電視機,循環播放著日本國旗與國歌的影像。撇除政治與民族的隱喩,這樣的場景設定使我想到,儘管峰迴路轉的歷史充滿諷刺,短暫存在的空間都是時間的載體,從中產生的故事能顯現兩者的有限與永恆。

你明天還會再來看我嗎?明天還能見到你嗎?

初戀後的那半年,或許我就是那棟被挖開的娛樂場所,心裡還有許多出不去的故事在徘徊,故還無法想像明日的風景。無法自在前行時,寫作是一種出走與治療。假失明事件過後,我為了自己重啓寫作:許多東西儘管不再能看見,卻仍謹記自己曾看過的事實。沒有什麼風景是永遠的,這是哀悼,也是福音。那些記憶中過去版本的世界,是引導我們走向下個時空的麵包屑。

二十三歲的我,停停走走地寫與活,過去與今日的差異變得不那麼重要,我不再舉槍威脅要堅守特定版本的世界,少了些強烈的喜歡與悲傷,卻還不至於麻木。無論未知或想要守護之物,我都得睜開靈魂的眼睛才能繼續看見。

前陣子很喜歡的影集《終極後人生》(After life )裡面有句台詞說:「You’re in pain. But the thing you lost is the same thing that can stop that pain.」雖然世界會一直變,也不知道哪天我們自己也要不見,但我們會一面努力、一面對答,雖然不知明天是否還能見到面,但謝謝今天的世界,我們曾經在這裡。

▲後記:「明天還能見到你嗎?」是三年來生活寫作的時時自問。這篇文章一直墊在書稿檔案夾最底, 從二○一九年起筆、 二○二二年末才完成,原因不是因為背後思想多複雜,只是每回開了檔案看著標題,心中浮現的都是不同晴雨悲喜的回憶。後來這份檔案成了寫正文時的備忘錄,容納過無數塞不進正文,但不寫不放心的語句。三年來內文隨著時間幾乎全被汰換更新,但標題成了容納書稿的檔案夾名稱。「明天還能見到你嗎?」也是我與文字的對答,從二十走到二十三歲的我,發現沒有什麼是永遠的,今天寫了喜歡的東西、明天可能棄如敝屣。就算世界無法如如不動、回頭看都是尬後悔,但喜歡就是喜歡過,可以留下努力的痕跡。

【內文試閱二】

馬莎百貨的油蔥酥

移居倫敦留學後,才知道臉書上有台灣人在世界各地的生活交流版。我被拉進「台灣人在英國」社團後,每天也會看看版上大小事。上頭資訊從結婚移民辦簽證,到免費送沙發、收費改論文,還有網友鉅細靡遺地對英國超市食物及手搖評比。做為天龍國長大的網路世代,我多年潛水大學交流版、二手拍賣社團、大台北租屋網房東盡量PO,自稱見過各種買賣周旋謾罵,卻還是到去到倫敦、聽聞社團上無奇不有的疑難雜事後,才體悟大城市的居大不易,以及台灣人的龐大熱情與毅力。

我對政論或鬥嘴不感興趣,卻愛看網友閒聊廢事。去年心目中最佳美文,是網友評比十種英國牛奶品牌(最濃醇香的鮮奶要去平價超市Tesco買,而非乍看高級的瑪莎百貨〔Marks & Spencer〕)。近期關注的則是一則大哉問:「有什麼東西帶來英國能省到錢?」條件是要不占體積、可以自己慢慢用、具有稀缺性。除了美好回憶和保險套,許多偏門留言也引起網友共鳴,其中包括小包面紙(英國人鼻子過敏時,難道只用粗糙捲筒衛生紙應付?)、乾香菇(沒一個亞洲超市牌子品質能媲美大稻埕)、橡皮筋(畢竟在台灣去趟市場就能一直免費拿)、薑片(感冒煮粥熬湯的冬季必備),幾十則迴響中,最多人按讚認同的品項是「油蔥酥或蝦米」。據說瑪莎百貨的炸洋蔥酥、大型亞洲超市的紅蔥醬味道已經近似,但香味、口感仍比不上台灣。

我默默筆記,邊想起自己平時不是個吃得很台的人,以前甚至不太做菜。是到倫敦為求生存才突然開啓料理開關。一來帶便當能省錢省時,二則發現運動跟煮飯,是寫論文之餘最療癒的娛樂。頭痛眼澀的時候,果然邊豬五花、邊聽滅火器的〈島嶼天光〉最紓壓,可以短暫忘記火燒屁股的論文與求職焦慮。

英國的人文藝術碩士時程僅一年,從全球各地雜沓而至的同學,大多不是為了讀書,而是懷抱野心,來這裡找工作、移居地。在這個變動的年紀,各種台灣人的社交聚會裡,大家的話題總是圍繞職涯規畫和金錢考量,時常說得幾家歡樂幾家愁,手裡沒了氣的淡啤酒也愈發難喝。這種時候,總會有人不經意端出食物話題,聊聊英國的難吃料理、想念的家鄕菜。當發現在座眾人都數幾個月拒吃炸魚薯條,距離就會瞬間拉近。台灣人講吃的時候眼睛是雪亮的,比起分享自己拿到了幾間面試通知,我感覺大家更愛辯論飲料店的珍珠口感——邪門歪道的草莓牛奶加白珍珠——讓台灣小孩在倫敦團結起來。

在英國度過的小年夜,系上唯一的台灣同學邀約各路同鄕人一起在她租屋處吃飯。入場規則是人手一道台灣菜。繁忙週五夜,原以為大家下課下班會叫外送交差了事,沒想到每個人都卯起來煮,把小客廳變成流水席:桌上從熱炒攤蔥爆牛、蝦仁蛋,到佛跳牆、剝皮辣椒雞等年節大菜都到齊,甚至出現麻辣鴨血、香菇油飯、手工芋圓。我在台北還不曾吃過如此豐富的一餐。十幾個素未謀面的台灣人,聽著周杰倫專輯《最偉大的作品》端著碗筷,不用十分鐘就熟絡起來。

每個人來到這張餐桌前的路徑都大不同。懶得自我介紹、講年紀也怕尬,大家於是就拿菜名當代號,聊起今天帶來的料理與背後故事:穿得一身黑的剝皮辣椒雞,是主揪同學的前主管、某知名時尚雜誌的編輯,工作幾年來讀數位服裝設計。她性格隨興優雅、出招不手軟,下午就先提著一隻雞去借鍋子燉湯,順便指導前實習生做了一道涼拌小黃瓜。大家滿頭大汗提著鍋碗趕到時,她已經好整以暇坐著喝啤酒,看雞湯一上桌就被搶光。剝皮辣椒雞經歷過職場淘洗,卻還有讀書熱忱,認為換個位置更能留在時尚產業。職涯像品味需用時間熬,大概跟湯一樣是辣盡甘來、骨肉分離。

鄰座寡言溫婉的女生是佛跳牆。報菜單時她自謙這鍋年菜是倫敦風味不道地,我們卻從鍋裡撈出過油起炸的芋頭、丸子、鵪鶉蛋,湯頭的蝦米、香菇也煮透入味。過去連哪間亞超有賣蝦米都不曾留心,眾人對於她蒐集食材的功力讚嘆連連。原來佛跳牆主修文化人類學,有學者的實事求是與處處留心。她大學讀經濟,這幾年投入尼泊爾的兒童教育,愛山脈更愛當地社區。暫離組織來讀碩士的目標,是為申請尼泊爾當地大學的博士。她發現外來組織難以深入所關注的田野,所以正重新定向能駐紮當地的角色。

我火候不,是個初出台北的應屆畢業生,宿舍既沒瓦斯爐也缺湯鍋,於是選擇做一口電鍋就能搞定的三色蛋。三色蛋是路邊黑白切的偏門品項,歪頭一想卻等同西方派對的下酒冷菜。這是許家招牌菜之一,我爸親授兩頁A4食譜:買皮蛋、鹹蛋、雞蛋各一盒,與蛋液一比一比一,將鹹蛋白極碎,和生蛋白鋪平,均勻拌入碎皮蛋,加入極少的水與高湯塊,先蒸一回到表面半乾。接著鋪平打散的蛋黃液,鹹蛋黃要切塊整齊排列在上,再蒸一回至全熟,放冷藏冰鎮隔夜。老爸交代,蛋白蛋黃厚度分配最好二比一,顏色務必黑白黃分明,滋味賣相才有底氣。三色蛋簡直像提拉米蘇,沒什麼難度只嫌費工。

三色蛋上桌,許多人一不可思議,吃過一輪前輩料理人們出的大菜,冰涼鹹香的三色蛋起到開胃作用,傳了幾輪就默默見底。座上的路邊攤同好讚許道,三色蛋是切滷味時畫龍點睛的小菜。我們繼續聊台灣小吃有哪些莫名其妙的關鍵食材。有人說買鹹酥雞必須要有誤入油鍋的鑫鑫腸,我則表示大埔鐵板燒的重點是巨量炒豆芽。談笑吃喝間,突然感到在此城市的這客廳裡,我的定位大概也像路邊攤的三色蛋,或者排骨飯附的醋醃小黃瓜,不是倫敦歷險記的主人公,卻至少能當個炒熱氣氛的小配角。

我就像自己的料理,偏愛當場上的配角,仗著初生之犢的無知與好奇,沒有包袱地吸取他人的經驗値。我在倫敦讀數位媒體文化研究,一個半腳跨入科技圈的人文學科,班上有踏過各種道路、懷抱各種動機來讀批判理論的智識者。系上要好的烏克蘭同學是資歷超過十年的公民記者,戰爭爆發後拿國家資助的獎學金,來研究如何用開源技術對抗俄國資訊戰;年輕的伊朗裔美國女孩每天跑紅毯、寫影評,未來想進影視圈,從電影倡議中東世界女權。在這些懷抱理想與硬實力的同儕跟前,我有時竟感到自卑或嫉妒。做為缺乏強烈身分認同、生命任務的職業學生,就算蜻蜓點水蒐集了許多觀點與技能,卻找不到非如此不可的使命。

或許再早一些,我就會不疑有他地走廣告或當記者。但在資訊漂浮的網路羊水裡,我們這世代的文組小孩,在選擇以前就先瀏覽過相關的批判與心得,為了反抗潛藏的社會輸送帶,很常時候選擇從情感著手,為真正動情的表演或概念發展自己的研究興趣與人格。矛盾的是,即便胸懷理想,思想操場卻常需要准考證才能入場。我在師長許可的條件下選擇性叛逆,結果經過十五年調教,成為一個不上不下的考試機器。學才藝、讀人文經典、接案兼差,身上看似特別的技能點,其實都太抽象且可轉移,缺乏一個串連的核心,像是蒐集十種螺絲釘卻沒有起子。我們把人生戰場想得太華麗,其實每個人都只是認真握好手中工具,幫自己蓋一種生活而已。

想在哪裡、過怎樣的生活,是個奢侈也迫切的議題。可能是小時候看太多遍《魔女宅急便》,有魔女一定要修行才能長大的幻想,認為落腳處要經過迂迴的道路才會找到,且任何一位置都不能久待。

在一切靜止的疫情世界,我一邊延畢、一邊實習賺外快、一邊申請研究所,狀態就像不收行李、整天聽氣象預報的魔女琪琪,三心二意又坐立難安。等研究所放榜的那陣子,我正在信義區一棟共構辦公大樓上班,每天瞎忙八小時,只有中午最期待去二十四樓的便利商店,坐在冷凍食品櫃前的單人座位吃佛蒙特咖哩。因為右手邊的落地窗可以俯瞰整個信義區,看得到延吉街上大學同學家的屋頂。不久前的跨年夜,我還站在那塊鐵皮上,指向這邊說以後要衝上樓一探究竟,此刻我彷彿已攻頂,卻等不到幻想中的罐頭歡呼加掌聲。接到第一封研究所錄取信的那天,我坐在疫情間空無一人的辦公室,跳出畫面的郵件通知像日本綜藝「惡作劇之王」,向我高舉「你被整了︕」的牌子搭配音效,有人獻上珍珠板印刷的巨幅機票,拍拍我的肩膀說:「時候到了快出發︕」我的心像日劇最終話那樣用跑的去機場,衝進象徵未來一片白的鋒芒中。

我心想,在這些山那些海之外,一定有屬於我的冒險在等待。去到遠方,我就可以丟掉考試腦和各種枷鎖,找到前所未有的知識和機會。這些臆想不算錯,實際去到混亂倫敦大都會,確實解鎖了各種非典型的人生腳本,可是不管在哪裡,生活的任務都不能單日攻頂。到倫敦之後,我四處當志工跑活動、想要知道大家的職涯途徑。某次我在一個以住家為主題的博物館打工,認識了館方一個讀完策展、求職兩年剛開工的姊姊。上班時她在展廳娓娓道來十七世紀起的英國居家文化史,下班後在限時動態發她漏水的半地下室公寓。我們偶爾約在博物館附近吃午餐,她說英國的稅好重,薪水再好,扣一扣也跟房租雜支打平。可是光是能自給自足地在這裡,她已經感到惜福且開心。長大不是總有一天,而是一天一天又

一天。我們出走的那個家,不會因為距離而變形或消失;同樣地,在這裡的住處,也不僅是原本人生的投影而已。

與博物館的姊姊走在像是IKEA樣品屋的展間裡,我不停思考著,在台北或倫敦的房間裡,能使我感到安全或不滿足的都是什麼呢?要能活在當下,非得要經過失而復得的歷程嗎?又或者,是我在成長的路上見樹不見林,將一切過程當作心中美滿大結局的投影? 想想小年夜的那攤留學生台菜,我還沒有自信能為哪道料理代言,在這座城市也還沒找到精準的調味。但至少為了試菜熬夜剝蛋的我,在混合三色蛋液的過程中,重新測量了自己、此地與家的距離。心中浮現各種想望與嘴饞時,我們想談的不是遠近或相異,而是確認自己現下帶著什麼在這裡。無關乎台北倫敦,這場評測都會持續進行。

話說回來,我在那篇去英國要帶什麼的社團貼文下,留言提議的是紅色塑膠繩。比起保鮮袋或密封夾,塑膠繩是千年不壞、什麼都能綁的偉大發明。