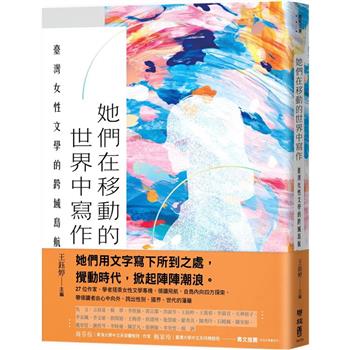

導論:以文學為渡,在跨域中安放己身

王鈺婷

「跨域」指向突破疆界與破除侷限,也對應到融合與對話。在當代文學與藝術研究中,以「跨域」做為新的取徑,跨足未境之地,由此串聯出更具能動性的跨域實踐。跨域是臺灣性別文學中恆常的主題,從性別島讀到跨域島航,由女島紀行到跨域流動,女作家在家內外移動,一次次出走與回歸,不斷漂流的生命經驗中,不同世代的她們為何遷徙?如何面對未知的挑戰?怎樣感受世界與回眸鄉土?在跨域與越界中,女作家何以建構又重構自身,在此銘刻主體與安放己身;如何以不同的敘事形式試探記憶,昇華哲思,勘探出滋養再生的島航源泉。

臺灣當代性別文學史中,女作家的跨域具有特殊文化背景。二十世紀因為戰爭或是移居所造成的遷徙,或是全球化至後疫情時代,隨著國際間的交流日益頻繁,更多人類的移動、定居與困居,不斷挑戰家園的定義,並牽動著「跨域追尋」的課題。不同歷史情境下女性主體的追尋,飽含相異的生命課題,並牽動主體認同的形構,而追尋往往是另一重建構理想鄉土的肇始,抑或是幻滅的醒悟,在跨域的機遇與創傷中,女作家生命軌跡飽含複雜心緒,其反思尤其深刻動人。

從臺灣文學發展的歷史脈絡,才能一窺戰後女作家的「跨域風景」。一九四九年前後一批隨著國民黨政府來到臺的外省女作家,包括:謝冰瑩、林海音、郭良蕙、張秀亞、聶華苓……等人,她們在追憶似水年華中反覆叩問「鄉關何處」,觸碰歷史的糾結與認同的困惑。一九六○年代臺灣文壇興起了「留學生文學」此一文類,也在「跨域」中誕生,逐漸蛻變為認同旅居國的「移民文學」。於梨華、歐陽子、吉錚、孟絲、叢甦這一批女作家,她們多數在失根與放逐中體認到遊女身世的難以歸屬,思索自己族裔身分與性別處境,並由此為臺灣尋覓定位。同一時期遷臺一代的外省女作家,如蘇雪林、鍾梅音、徐鍾珮透過歐美遊記,見證歐美國家的進步與文明,開展瀰漫家國之思的旅行書寫。

臺灣島嶼內部,崛起於六○年代的女作家,包括:施叔青、李昂、季季,其寫作夾雜現代主義的技法,注入寫實題材,呈現出女性對於資本主義與傳統過渡階段的鄉土之反思,與其對於父權家園的觀察。一九七○年代臺灣島內局勢的劇烈演變,延續亞洲冷戰局勢的歷史脈絡,而後鄉土文學運動、民歌運動、新女性主義運動一一登場,在國境依舊封閉的年代,林文月《京都一年》與三毛《撒哈拉的故事》,為讀者生活增添異國風情。一九八○年代面對開放大陸探親、本土化、國際化等多元政治現象,引起社會、文藝思潮與消費生態的鉅變,並引發後學思潮,中產階級文學與都會品味的融入,促成與兩大報文學獎結合的女性文學風潮,女作家在城鄉之間流動,縷刻出跨域的鄉土語境,蕭麗紅的《千江有水千江月》、李昂的《殺夫》與廖輝英的《油麻菜籽》,多向度呈現女作家不同的創作位置,或懷舊或批判或寫實,凝塑出性別與鄉土連結的課題。

一九八七年臺灣解嚴,女作家以各種批判性觀點回應解嚴初春的時代地景,展現出身體、記憶的行動書寫,一直延續到二十一世紀初期,女作家透過處理歷史記憶與家族書寫的議題,不斷深化跨域的思索,平路、蘇偉貞、袁瓊瓊、朱天心、周芬伶、蔡素芬、鍾文音、陳玉慧、郝譽翔、周芬伶、陳雪等諸多女作家,透過出走、遷徙、旅行、漫遊、離散等書寫,回應解嚴前後的時空脈絡,從女性視角切入,呈現出與男性大論述對話的性別化家國想像。二○○○年後臺灣新世代女作家成長於臺灣解嚴後民主化與全球化的氛圍,千禧世代女作家的跨域流動,呈現出世代差異,也和女性主體多重認同的認知位置有關。陳又津、李琴峰、溫又柔、馬尼尼為、張郅忻,透過敘事腔調與語言嘗試,在移動與微家族史觀照下,為新世代性別跨域書寫提供更多元文化想像的可能性。

跨域島航,由島內走踏出發,沿著地理座標面向世界,先由女作家在臺灣島內的旅行啟始,繼而開展女作家/女明星以北方錨定的跨域旅程,並呈現出女作家在東亞移動、南方連結與向西漂流的經歷,擴及女子西行至歐美、非洲、西藏、南美、法國到邊地的流轉經驗,這不僅回應到臺灣特殊歷史脈絡與對外關係,也和女作家跨界經驗相互聯繫。