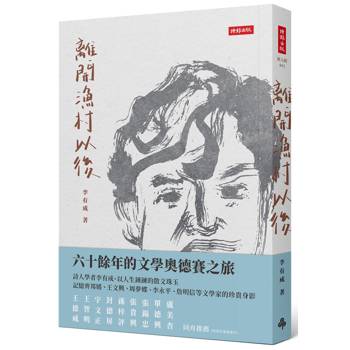

自序

敘事散文的鄉愁(節錄)

在散文中,詩人總是在哀悼已經失去的伊甸園;

懇求記憶說話,或者哭泣。

--蘇珊.桑塔格

記憶中應該是一九七九年的春天,蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)有亞洲之行,主要是赴日本訪問,返回美國之前曾經在臺北稍作停留,並且在美國駐臺文化單位安排之下,參訪中央研究院美國文化研究所(一九九一年易名歐美研究所),當晚所裏幾位長輩與她餐敘,我有幸同桌作陪。那時臺北東區尚未發展,我記得用餐選在西門町的一家餐廳,就在如今已經歇業的來來百貨公司樓上。其時我只讀過桑塔格的《反對詮釋及其他》(Against Interpretation and Other Essays)一書中的部分文章,此外就是她那篇寫於越戰期間,引發軒然大波的〈河內行〉("Trip to Hanoi")。席間她對臺灣的政經情勢多所詢問,我年紀最輕,只是在旁專心吃飯靜聽。這是我唯一的一次見過桑塔格。往後我陸續讀過她的一些著作,主要集中在她的論說專著與文集,以及她在二○○四年離世後出版的日記與筆記。後來我讀到她的兒子大衛‧瑞夫(David Rieff)所寫的《死海泅泳:一個兒子的回憶錄》(Swimming in a Sea of Death: A Son's Memoir),才知道她早在一九七五年就已經被診斷罹患乳腺癌,只是她嚴禁家人談論她的病情。一九七九年那次臺北之行,我見她談笑風生,看起來身體相當硬朗,完全不像是位正在接受治療的癌症患者。

在她棄世之前,我讀到她的文集《重點之所在》(Where the Stress Falls)。這是一本西方文學傳統定義下的散文集,沒有統一的主題,所論天南地北,內容龐雜,談書,談電影,談作家,談舞蹈,談攝影,談旅行,談導戲,不一而足,書中甚至還收入她致波赫士(Jorge Luis Borges)的一封信--寫於一九九六年六月十三日,正好是波赫士逝世十週年的忌日前夕,當然是一封無法投寄的信,桑塔格只不過想藉波赫士的大名抒發心中塊壘。她頌讚波赫士的真知灼見:「你在某處說過,一位作家……不管在他或她身上發生什麼事,都應該將之視為資源。」--波赫士其實說的是自己的視障問題,他自五十八歲之後雙目完全失明。桑塔格還在信中對波赫士說:「你給予人們新的想像方式,同時一再宣示我們如何受惠於過去,尤其受惠於文學。你說過幾乎我們現在與過去所有的一切都得歸功於文學。如果書籍消失了,歷史將會消失,人類也會跟著消失。……書籍不僅僅是我們的夢想和記憶任意的總和。書籍也給予我們自我超越的模式。有些人認為閱讀只是某種逃避,從『真實的』日常世界逃避到一個虛幻的世界,書籍的世界。書籍遠甚於此。書籍是使人之所以全然為人的一種方式。」桑塔格顯然刻意藉由波赫士為書籍--尤其是文學--的存在辯護。她憂心的是,「書籍如今已被視為瀕臨絕滅的物種。」而她所謂的書籍還涉及「使文學與其靈魂效應成為可能的閱讀條件。」她對波赫士說--這是她寫信的重點:「有人告訴我們,不久我們就可以從『書籍屏幕』(bookscreens)喚出所需要的任何『文本』,而且還能夠改變此文本的樣貌,向其提問,並與其『互動』。當書籍變成我們依據實用的標準與其『互動』的『文本』時,書寫文字就只能淪為我們被廣告驅動的電視實境的另一個層面。」桑塔格語帶諷刺地告訴波赫士,「到了這個時候,就沒有放火焚書的必要了。野蠻人不需要燒書了。」雖然書籍--以及閱讀本身--命運岌岌可危,但是她向波赫士保證,「我們之中的某些人絕對不會遺棄偉大的圖書館。」波赫士也會「繼續成為我們的庇護者與英雄」。桑塔格此處之所以特意提到圖書館,緣於波赫士曾自一九五五年起受聘出掌阿根廷國家圖書館,直至一九七三年當斐隆(Juan Per?n)結束其流亡生涯,並第三度當選阿根廷總統,波赫士才憤而辭去國家圖書館館長一職。

桑塔格所說的「書籍屏幕」如今已是普遍存在的事實:桌上型電腦、筆記型電腦、手機、平板,以及各式各樣的閱讀器。當然紙本書仍然存在,可是電子書也日趨風行。越來越多的人已經習慣了以閱讀器儲存電子書,閱讀電子書。儘管圖書館依然存在,不過由於受空間所限,有些圖書館已經偏向採購和收藏電子書了。在書籍的形式改變之後,閱讀的條件難免隨之改變,甚至書寫的方式也會跟著改變。桑塔格在致波赫士的信中信誓旦旦地表達她對文學價值的無上崇敬:過去與現在都存在於文學之中,我們因此受惠於文學--而她所謂的書籍則幾乎就是文學的同義詞。我的世代應該不難理解桑塔格的想法。在初通文墨之後,我們最早接觸的往往就是文學。甚至叫得出名字的出版社,往往也主要以出版文學作品著稱,或者多少也會搭配出版文學作品。我們之中很多人成年後也許會選擇不同行業,只是在生命的成長過程中,總有那麼一段歲月少不了文學的陪伴。

我大概自稍稍懂事之後就不曾離開過文學。我成長於窮鄉僻壤的小漁村,家裏並沒有什麼藏書,除了從學校借來的書本外,我最早與書有關的記憶是在油燈下與父親閱讀武俠小說,書名當然都不記得了,作者的筆名倒是記憶深刻:我是山人。我所知道的少林派人物如洪熙官、方世玉、至善禪師等都來自我是山人,他可是出道早於金庸、梁羽生等的武俠大家。後來我才知道他是香港著名報人陳魯勁。我不清楚父親的武俠小說來自何處,字小,印刷差,每一冊都很單薄,我卻讀得趣味無窮。或許這勉強算是我最早的少數文學經驗吧!上了中學,往後數十年,直到今天,我生命歷程中的重要生活經驗,不論創作、編輯、念書、教學,或是研究,都與文學密不可分。文學是一片廣袤的沃土,我有幸在這片沃土上萌茁,成長,乃至於垂老。從年少時邂逅,繼而成為畢生的志趣,甚至成年後選擇賴以為生,文學教會我如何從容自若,並且學習如何在其中安身立命。對我而言,文學就是一種知識形式,是我了解世界的重要方式。文學自然也是一種自主的語言藝術,卻也是我介入世界的主要途徑。我在許多場合強調的文學的淑世功能,無非源於這樣的體認。

敘事散文的鄉愁(節錄)

在散文中,詩人總是在哀悼已經失去的伊甸園;

懇求記憶說話,或者哭泣。

--蘇珊.桑塔格

記憶中應該是一九七九年的春天,蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)有亞洲之行,主要是赴日本訪問,返回美國之前曾經在臺北稍作停留,並且在美國駐臺文化單位安排之下,參訪中央研究院美國文化研究所(一九九一年易名歐美研究所),當晚所裏幾位長輩與她餐敘,我有幸同桌作陪。那時臺北東區尚未發展,我記得用餐選在西門町的一家餐廳,就在如今已經歇業的來來百貨公司樓上。其時我只讀過桑塔格的《反對詮釋及其他》(Against Interpretation and Other Essays)一書中的部分文章,此外就是她那篇寫於越戰期間,引發軒然大波的〈河內行〉("Trip to Hanoi")。席間她對臺灣的政經情勢多所詢問,我年紀最輕,只是在旁專心吃飯靜聽。這是我唯一的一次見過桑塔格。往後我陸續讀過她的一些著作,主要集中在她的論說專著與文集,以及她在二○○四年離世後出版的日記與筆記。後來我讀到她的兒子大衛‧瑞夫(David Rieff)所寫的《死海泅泳:一個兒子的回憶錄》(Swimming in a Sea of Death: A Son's Memoir),才知道她早在一九七五年就已經被診斷罹患乳腺癌,只是她嚴禁家人談論她的病情。一九七九年那次臺北之行,我見她談笑風生,看起來身體相當硬朗,完全不像是位正在接受治療的癌症患者。

在她棄世之前,我讀到她的文集《重點之所在》(Where the Stress Falls)。這是一本西方文學傳統定義下的散文集,沒有統一的主題,所論天南地北,內容龐雜,談書,談電影,談作家,談舞蹈,談攝影,談旅行,談導戲,不一而足,書中甚至還收入她致波赫士(Jorge Luis Borges)的一封信--寫於一九九六年六月十三日,正好是波赫士逝世十週年的忌日前夕,當然是一封無法投寄的信,桑塔格只不過想藉波赫士的大名抒發心中塊壘。她頌讚波赫士的真知灼見:「你在某處說過,一位作家……不管在他或她身上發生什麼事,都應該將之視為資源。」--波赫士其實說的是自己的視障問題,他自五十八歲之後雙目完全失明。桑塔格還在信中對波赫士說:「你給予人們新的想像方式,同時一再宣示我們如何受惠於過去,尤其受惠於文學。你說過幾乎我們現在與過去所有的一切都得歸功於文學。如果書籍消失了,歷史將會消失,人類也會跟著消失。……書籍不僅僅是我們的夢想和記憶任意的總和。書籍也給予我們自我超越的模式。有些人認為閱讀只是某種逃避,從『真實的』日常世界逃避到一個虛幻的世界,書籍的世界。書籍遠甚於此。書籍是使人之所以全然為人的一種方式。」桑塔格顯然刻意藉由波赫士為書籍--尤其是文學--的存在辯護。她憂心的是,「書籍如今已被視為瀕臨絕滅的物種。」而她所謂的書籍還涉及「使文學與其靈魂效應成為可能的閱讀條件。」她對波赫士說--這是她寫信的重點:「有人告訴我們,不久我們就可以從『書籍屏幕』(bookscreens)喚出所需要的任何『文本』,而且還能夠改變此文本的樣貌,向其提問,並與其『互動』。當書籍變成我們依據實用的標準與其『互動』的『文本』時,書寫文字就只能淪為我們被廣告驅動的電視實境的另一個層面。」桑塔格語帶諷刺地告訴波赫士,「到了這個時候,就沒有放火焚書的必要了。野蠻人不需要燒書了。」雖然書籍--以及閱讀本身--命運岌岌可危,但是她向波赫士保證,「我們之中的某些人絕對不會遺棄偉大的圖書館。」波赫士也會「繼續成為我們的庇護者與英雄」。桑塔格此處之所以特意提到圖書館,緣於波赫士曾自一九五五年起受聘出掌阿根廷國家圖書館,直至一九七三年當斐隆(Juan Per?n)結束其流亡生涯,並第三度當選阿根廷總統,波赫士才憤而辭去國家圖書館館長一職。

桑塔格所說的「書籍屏幕」如今已是普遍存在的事實:桌上型電腦、筆記型電腦、手機、平板,以及各式各樣的閱讀器。當然紙本書仍然存在,可是電子書也日趨風行。越來越多的人已經習慣了以閱讀器儲存電子書,閱讀電子書。儘管圖書館依然存在,不過由於受空間所限,有些圖書館已經偏向採購和收藏電子書了。在書籍的形式改變之後,閱讀的條件難免隨之改變,甚至書寫的方式也會跟著改變。桑塔格在致波赫士的信中信誓旦旦地表達她對文學價值的無上崇敬:過去與現在都存在於文學之中,我們因此受惠於文學--而她所謂的書籍則幾乎就是文學的同義詞。我的世代應該不難理解桑塔格的想法。在初通文墨之後,我們最早接觸的往往就是文學。甚至叫得出名字的出版社,往往也主要以出版文學作品著稱,或者多少也會搭配出版文學作品。我們之中很多人成年後也許會選擇不同行業,只是在生命的成長過程中,總有那麼一段歲月少不了文學的陪伴。

我大概自稍稍懂事之後就不曾離開過文學。我成長於窮鄉僻壤的小漁村,家裏並沒有什麼藏書,除了從學校借來的書本外,我最早與書有關的記憶是在油燈下與父親閱讀武俠小說,書名當然都不記得了,作者的筆名倒是記憶深刻:我是山人。我所知道的少林派人物如洪熙官、方世玉、至善禪師等都來自我是山人,他可是出道早於金庸、梁羽生等的武俠大家。後來我才知道他是香港著名報人陳魯勁。我不清楚父親的武俠小說來自何處,字小,印刷差,每一冊都很單薄,我卻讀得趣味無窮。或許這勉強算是我最早的少數文學經驗吧!上了中學,往後數十年,直到今天,我生命歷程中的重要生活經驗,不論創作、編輯、念書、教學,或是研究,都與文學密不可分。文學是一片廣袤的沃土,我有幸在這片沃土上萌茁,成長,乃至於垂老。從年少時邂逅,繼而成為畢生的志趣,甚至成年後選擇賴以為生,文學教會我如何從容自若,並且學習如何在其中安身立命。對我而言,文學就是一種知識形式,是我了解世界的重要方式。文學自然也是一種自主的語言藝術,卻也是我介入世界的主要途徑。我在許多場合強調的文學的淑世功能,無非源於這樣的體認。