開學日

媽媽說:「想我的時候就寫下來。」

網路上有一類家庭影片,是父母會拍攝孩子第一天上學的反應,有些孩子會巴在父母身上哭喊,有些則像是斷絕關係一樣一去不回頭。YouTube被發明於我小學畢業那年,因此無從得知自己第一天上學的表情,只記得幼稚園老師常和媽媽說:「你們家依玲總是笑咪咪,打不下去。」若當時的網路像現在如此有即時性,我仍難以想像父母會有餘裕記錄、後製再發佈,且就算以我入學為主題拍攝,應該也會是一支難看的影片,因為我是個沒有情緒起伏、不哭不喊的番茄班新生。

要看些什麼爆點的話,得花點耐心等到我小學二年級那天。

那日,第一節課開始我就無來由地想哭。一路忍耐到第二節下課打鐘,起身走往班導師的座位,還怕同學覺得奇怪,站定於老師面前才讓眼淚撲簌簌地流:「老師,我好想媽媽怎麼辦?」顧不著老師的表情了,我心急地提議:「可以打電話給媽媽嗎?」老師說已經快上課了,要我下節課休息時用公共電話打電話給母親。

打電話到早餐店喊媽媽,這個動作自我有記憶以來就做過許多遍,店裡阿姨只要聽到「我要找媽媽」的開場白,就會將話筒拿遠,喊她過來接聽。從學校打電話到店裡時常令人感到不安,並非是因為功課又忘記帶怕被罵,而是我每次都能從電話那頭,聽見店裡客人來來往往、煎台上噹啷的聲音,電話通常會被晾著一陣子,直到媽媽有空接起。我總是怕自己造成麻煩。

約莫是中午十一點十分,我拿起走廊轉角處的公共電話,投入硬幣:「媽媽,你可不可以來學校找我?」忍著眼淚,深知這是個無理的請求。

媽媽真的來了,或許老師有私下和媽媽聯絡?我只記得下個畫面,是媽媽在教室外蹲著和我說話,告訴我現在距離放學沒有想像中得長,待會吃飯睡覺後再上一點點課,很快就可以再看到她。媽媽還得趕回店裡收拾,我沒有理由現在就跟她離開,情緒緩和後便回到教室繼續上課。

家裡做生意的孩子,都要提早學會和自己相處。我們常身處於大人的工作場合中,一張桌椅與畫面中忙碌的父母親,便是天與地。天地裡的時間漫長,等待接送、寫作業、玩玩具,不夠打發就在工作場域附近閒晃,忙碌時就得回到店裡幫忙送餐。於是我很早就能獨處,反倒身處在人群中會感到極其孤單,若與人聊起假設性問題,其一常見的話題就是「如果能回到人生某個時期,你會選擇什麼時間點?」凡碰到這類問題我都會答:「一點都不想回去。」我並不願再次體驗,在課堂上想哭的感覺。

當時喜歡摺紙,那天放學後,媽媽騎機車載我到文具店買了一本色紙,並對我說:「下次你想媽媽的時候,就寫在色紙上,你可以拿給老師,或是等到放學的時候再告訴我發生了什麼事。」隔天上課時,情緒果然又湧上,我從書包拿出那包色紙,思考著要寫在什麼顏色的紙上,以及要告訴媽媽些什麼。沒想到忍著忍著竟也撐到了午休,我趁空檔時在色紙寫下:「媽媽,我今天只有哭一下下。」

為什麼總是被老師形容笑咪咪的孩子,會在上學幾年後突然潰堤?曾有韓國心理師形容「女兒是吸收媽媽情緒長大的」,若是如此,媽媽也和我一樣習慣忍受孤單嗎?

我是個懂事但有點怪的孩子,曾因為廁所的臭味太重,就在門外的排水孔上廁所被老師撞見,或是用彩色筆盒作為城堡,將自己圍坐在地上上課,卻從來沒有因為這些事被責罵,每次被老師寫聯絡簿,媽媽都會溫柔地聽我的理由。再大一點時也是如此,我在國中午休時偷看盧春如寫的《上帝的黑名單》,因書中記錄了連續殺人犯的犯罪實錄,被老師認為思想不正常,媽媽依然相信我說的話,問我希望怎麼回覆老師,她照做:「此書在探討犯罪心理學,依玲從小就喜愛心理學相關書籍,請老師不用擔心。」

除了那份溫柔,我也想起媽媽後來常和我說:「對不起,遷怒你了。」其實,長大後我並記不得任何一次關於她說的遷怒,只是感覺到她喜怒無常,抓不準臉色時我會感到挫折,好像再怎麼樣媽媽都不會快樂起來。有時會猜測,她是否被苦悶填滿到看不見我,好像只有偏離航道,我才能有機會再次得到溫柔的關注。

與其說和解,只是不願表現得像是疼痛沒有發生過,但能做的是,在可以的時候,都再往前走一點點。我想知道那一談再談的過去還能捏成什麼形狀,曾經父母有權限賦予孩子的能與不能,此刻我雖還未成為人母,但一談再談也生出了同理:我們都已經夠好了。

玩樂團後,偶爾會在採訪中被問及創作啟蒙,我總會回答小時候學鋼琴的經驗,或是國中時在音樂課上被老師鼓勵的種種。直到某次無意間與朋友分享色紙的故事,我發現那才是啟蒙的瞬間,創作不正是人類將無以名狀的心情,以拉長時間的方式自我按捺、延續、轉化後的表達嗎?這是孤獨送我的一份大禮。

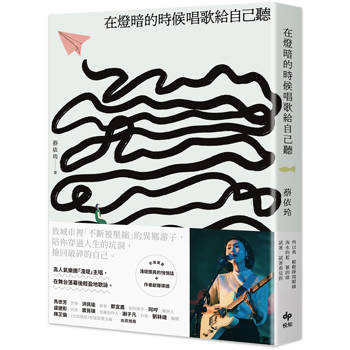

如今我筆下的字,不只能拿給老師和媽媽看,還有歌迷、讀者願意買單。那張色紙曾被我揉成一團當垃圾丟了,但若不是那溫柔與哀愁組成的過去,或許我也不會遇見此刻。色紙被重拾起,摺成紙飛機飛了出去。

搬到台北後的第一個冬天,我竟又難得浮現這種感覺。

「台北天氣好冷,好想吃你做的麻油雞喔!」走在冷風吹的街上,發出一則LINE訊息給母親。

「今天高雄也變冷了,要穿暖點,哪時回高雄煮給妳吃?下一波會更冷喔,還是我煮好給妳寄上去,有電鍋可以熱嗎?」媽媽的訊息量好大。

「你弄會不會麻煩?」我想到媽媽的手已經因為職業病,不太下廚了。

隔日便收到:「寄出了,預計明天中午到,兩種湯分六包裝,要吃再斟酌退冰。」「多照顧自己,今天我又在超商學會自己按宅配單了,想吃什麼就跟我說。」

我節制地以一則貼圖回覆,想媽媽了。