導讀

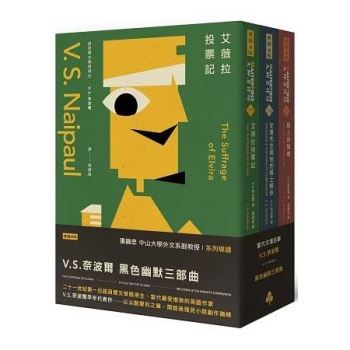

瑞典學院因韋.蘇.奈波爾(Vidiadhar Surajprasad Naipaul, 1931─)的作品「結合了觀察入微的敘事與不屈不繞的窮究精神,迫使我們正視被壓抑的歷史的存在,」而將二〇〇一年的諾貝爾文學獎頒給他。說奈波爾的《在自由的國度》、《大河灣》《游擊隊》、《世間之路》等小說或「非小說」如他的「印度三部曲」挖崛了「被壓抑的歷史」,可以說是恰如其份,不過書寫歷史──尤其是被壓抑的歷史──難免令人覺的是「難以承受之重」,殊不知奈波爾的小說另有其滑稽、諷刺、詼諧的一面。

一九五四年五月,來自千里達的印裔青年奈波爾還在牛津,他在致母親家書中寫道:「我不認為自己適合過千里達人的生活了。如果要我在千里達渡過餘生的話那會要我的命。那地方太小了,那裡的價值觀都是錯的,那裡的人小鼻子小眼睛。」一年後,他寫信給姐姐甘拉(Kamla Naipaul)說:「我要當作家,要闖出名堂來。我就知道。我的未來一切都押在這上頭」。 一九五五年一年內他就寫了兩三本書稿,包括他在一九五七年出版的第一部長篇小說《神秘推拿師》(The Mystic Masseur)。這本讓他圓了作家夢的小說,講的是一個原為魯蛇的鄉村教師改當推拿師後攀龍有術,躋身成功人士行列的可笑故事。

其實,奈波爾想出版的第一本書不是《神秘推拿師》,而是信上提到的另一份書稿《米格爾大街》(Miguel Street)。那是一本收入十幾個短篇故事的集子。出版社讀了書稿有興趣出版,但對出版一本新人的短篇集沒把握,奈波爾表示手邊有部長篇稿,編輯讀了前幾章後決定先出這本題為《神秘推拿師》的長篇,然後才出短篇集。 不過,《米格爾大街》要等到一九五九年才面世,奈波爾的第二本書還是一本長篇小說。

這本在《神秘推拿師》與《米格爾大街》之間殺出的長篇小說程咬金,就是一九五八年出版的《艾薇拉投票記》(The Suffrage of Elvira) 。這是一本政治小說,而且對選舉活動與民主政治冷嘲熱諷,頗有「國族寓言」的意味。一九五八年,千里達成為自治邦,四年後才脫殖獨立。奈波爾在一九五七年就寫了這本小說。小說將時間提前在戰後的一九五〇年初夏,地理背景則設在「艾薇拉」區(「艾薇拉莊園」簡稱,象徵千里達的封建歷史)。在艾薇拉山頂「可以將千里達最美的景致盡收眼底」,但是小說中的候選人之一興都教徒哈本(Harbans)「才不在乎甚麼風景,」勝選才是他「此生頭一遭參選」的目的。

但是「乾瘦、羞怯、病懨懨⋯⋯灰髪稀薄,鼻子細長」的哈本並非小說的主人翁。奈波爾所刻劃的哈本不安、焦慮、心不在焉、低頭、急躁,哀傷,是個不快樂的候選人。他有自己的採石場,屬「地方勢力」,在選舉過程中不停撒錢喬事,當選後拒絕再來艾薇拉。另外兩個候選人,一個是老纏著人問要「石頭或者聖經?」的牧師,一個是「很會賺錢」的裁逢巴克希,他也是穆斯林領袖,挾關鍵少數票再三向哈本索賄,在提名日加入選戰純粹是攪局。

奈波爾這本小說的「主角」其實是「艾薇拉」及這裡的居民。他們信仰不同的宗教,膚色各異,口操各種方言,這些人的愚昧、迷信、貪婪、頑固等種種人的劣根性在一場選舉中顯露無遺。「在艾薇拉,每件事都瘋狂地夾纏不清」,哈本無意中遇見的「兩個白人女子和一條黑狗」居然可以傳說成攸關選舉勝敗的徵兆,死雞死狗都可以繪聲繪影成有人行巫術作法。選舉結果,一如眾人所料,抱怨「每個人都想收賄」的哈本如願當選艾薇拉區國會議員,他離開選區前的最後一句話是:「艾薇拉,你是個爛貨,」小說前一章小的回目卻是「民主在艾薇拉生根,」奈波爾簡直是極盡挖苦諷刺之能事。很難想像,一九五七年,奈波爾不過二十五歲,竟然就將故鄉政治看得透澈,借事託諷,寫出《艾薇拉投票記》這樣的「第三世界文本」來。

《艾薇拉投票記》出版那一年, 《神秘推拿師》獲得英國的約翰.樂維林.萊斯獎(John Llewellyn Rhys Prize)。次年,《米格爾大街》出版(後來也獲頒毛姆獎Somerset Maugham Award),顯然奈波爾的小說家的身分已備受肯定。米格爾街是他千里達首府西班牙港的路易士街化名,他以寫實的筆觸敘事億往,透過小男孩的眼光,講述街頭巷尾的畸人故事, 書中人物亦多真有其人 。小城大街的市井庶民故事多,《米格爾大街》沒講完的, 這本《島上的旗幟》中的說書人繼續敘說米格爾街上的人事是非。不過奈波爾出版這本小說集,已是《米格爾大街》出版八年後的事了。在兩個集子中間,奈波爾出版了兩本長篇與兩部遊記。

《島上的旗幟》收入十個短篇和一個中篇。這些短篇多詼諧幽默,《艾薇拉投票記》裡頭所挖苦與諷刺的愚昧、迷信、貪婪、頑固、狡詐等人性惡質,這裡也不遑多讓。奈波爾的「神秘推拿師」甘尼什在〈我的姑媽金牙〉中再次現身(他在《艾薇拉投票記》中也呼之欲出),為迷信的金牙指點迷津。她身為興都教徒卻到基督教堂祈禱,祈求自已能夠生育。丈夫染病卻被餵以甘尼什開的香灰,後來敘說者的祖母把金牙的丈夫關在不透風的暗室養病,於是很快就過世了。

這十個短篇中不少是死亡或預知死亡紀事。除了〈我的姑媽金牙〉之外, 〈弔唁的人〉、〈敵人〉、〈小綠和小黃〉都寫死亡,〈心臟〉也籠罩著死亡的陰影。不過奈波特書寫這寫傷逝之請,頗能做到哀矜而不過度感悲。〈弔唁的人〉裡看過逝者相簿的人「不忍心說看過了」,〈敵人〉裡的敘說者兒子描述父親之死:「他永遠不會知道,因為就在我要表演給他看的那個晚上,他死了。」〈小綠和小黃〉中的小綠、小黃和小藍都是小鸚哥,小藍因腳受傷而失寵,籠子被放到室內不起眼處,反諷的是,備受關愛的小綠與小黃死了,小藍仍然存活。〈心臟〉裡的男孩哈利心臟不好,養了小狗來福後則害怕失去牠,然而有一天,他不在家時來福還是發生了意外。

另外三篇故事屬於滑稽、諷刺、惹笑類,但世故而充滿趣味。〈抽獎〉裡的敘說者就叫韋蒂亞陀.奈波爾,住在米格爾街,他的小學老師生財之道就是替學生補習與抽獎──獎品是一隻只會吃東西的山羊。〈夜班警衛的事件簿〉裡的夜班警衛在聯絡簿上與上司經理言辭交鋒,突顯了階級、教育與種族問題。從兩人留言的語氣與語域,不難看出作者對官僚主義的調侃與批判。 〈麵包師傅的故事〉可以視為奈波爾的「亞美文學」文本。小說裡頭那位格瑞那達來的黑人自嘲「黑得跟煤炭一樣」,卻是西班牙港最有錢的人之一。他靠開麵包店發跡,但進入自己的店舖時只能走後門(不過去銀行卻神氣地走大門),所開的麵包店也得假裝是華人開的, 後來乾脆娶個華裔妻子。

〈完美的房客〉 當然也是奈波爾的反筆。從房東的勢利與算計, 房客之間的爭寵,到房東與房客之間的爾虞我詐,都很難用「完美」來形容,對人際關係的諷刺尤其深刻,讀來別有趣味。另一個短篇〈聖誕故事〉裡的興都教徒改奉基督教,試圖改便自己的各種習俗,後來被任命為校長,娶了督學的女兒,生了兒子,退休而不甘寂寞,後謀得學校董事一職,但在聖誕佳節來臨中對預知的失敗深感不安⋯⋯。最後是奈波爾式的諷刺──就在他進退維谷時,小說家安排的「機器神」替他解決了難題,審計部的督察不來了,但他卻無法自我救贖,當個好教徒。 〈聖誕故事〉其實是敘說者的「告白錄」。

瑞典學院因韋.蘇.奈波爾(Vidiadhar Surajprasad Naipaul, 1931─)的作品「結合了觀察入微的敘事與不屈不繞的窮究精神,迫使我們正視被壓抑的歷史的存在,」而將二〇〇一年的諾貝爾文學獎頒給他。說奈波爾的《在自由的國度》、《大河灣》《游擊隊》、《世間之路》等小說或「非小說」如他的「印度三部曲」挖崛了「被壓抑的歷史」,可以說是恰如其份,不過書寫歷史──尤其是被壓抑的歷史──難免令人覺的是「難以承受之重」,殊不知奈波爾的小說另有其滑稽、諷刺、詼諧的一面。

一九五四年五月,來自千里達的印裔青年奈波爾還在牛津,他在致母親家書中寫道:「我不認為自己適合過千里達人的生活了。如果要我在千里達渡過餘生的話那會要我的命。那地方太小了,那裡的價值觀都是錯的,那裡的人小鼻子小眼睛。」一年後,他寫信給姐姐甘拉(Kamla Naipaul)說:「我要當作家,要闖出名堂來。我就知道。我的未來一切都押在這上頭」。 一九五五年一年內他就寫了兩三本書稿,包括他在一九五七年出版的第一部長篇小說《神秘推拿師》(The Mystic Masseur)。這本讓他圓了作家夢的小說,講的是一個原為魯蛇的鄉村教師改當推拿師後攀龍有術,躋身成功人士行列的可笑故事。

其實,奈波爾想出版的第一本書不是《神秘推拿師》,而是信上提到的另一份書稿《米格爾大街》(Miguel Street)。那是一本收入十幾個短篇故事的集子。出版社讀了書稿有興趣出版,但對出版一本新人的短篇集沒把握,奈波爾表示手邊有部長篇稿,編輯讀了前幾章後決定先出這本題為《神秘推拿師》的長篇,然後才出短篇集。 不過,《米格爾大街》要等到一九五九年才面世,奈波爾的第二本書還是一本長篇小說。

這本在《神秘推拿師》與《米格爾大街》之間殺出的長篇小說程咬金,就是一九五八年出版的《艾薇拉投票記》(The Suffrage of Elvira) 。這是一本政治小說,而且對選舉活動與民主政治冷嘲熱諷,頗有「國族寓言」的意味。一九五八年,千里達成為自治邦,四年後才脫殖獨立。奈波爾在一九五七年就寫了這本小說。小說將時間提前在戰後的一九五〇年初夏,地理背景則設在「艾薇拉」區(「艾薇拉莊園」簡稱,象徵千里達的封建歷史)。在艾薇拉山頂「可以將千里達最美的景致盡收眼底」,但是小說中的候選人之一興都教徒哈本(Harbans)「才不在乎甚麼風景,」勝選才是他「此生頭一遭參選」的目的。

但是「乾瘦、羞怯、病懨懨⋯⋯灰髪稀薄,鼻子細長」的哈本並非小說的主人翁。奈波爾所刻劃的哈本不安、焦慮、心不在焉、低頭、急躁,哀傷,是個不快樂的候選人。他有自己的採石場,屬「地方勢力」,在選舉過程中不停撒錢喬事,當選後拒絕再來艾薇拉。另外兩個候選人,一個是老纏著人問要「石頭或者聖經?」的牧師,一個是「很會賺錢」的裁逢巴克希,他也是穆斯林領袖,挾關鍵少數票再三向哈本索賄,在提名日加入選戰純粹是攪局。

奈波爾這本小說的「主角」其實是「艾薇拉」及這裡的居民。他們信仰不同的宗教,膚色各異,口操各種方言,這些人的愚昧、迷信、貪婪、頑固等種種人的劣根性在一場選舉中顯露無遺。「在艾薇拉,每件事都瘋狂地夾纏不清」,哈本無意中遇見的「兩個白人女子和一條黑狗」居然可以傳說成攸關選舉勝敗的徵兆,死雞死狗都可以繪聲繪影成有人行巫術作法。選舉結果,一如眾人所料,抱怨「每個人都想收賄」的哈本如願當選艾薇拉區國會議員,他離開選區前的最後一句話是:「艾薇拉,你是個爛貨,」小說前一章小的回目卻是「民主在艾薇拉生根,」奈波爾簡直是極盡挖苦諷刺之能事。很難想像,一九五七年,奈波爾不過二十五歲,竟然就將故鄉政治看得透澈,借事託諷,寫出《艾薇拉投票記》這樣的「第三世界文本」來。

《艾薇拉投票記》出版那一年, 《神秘推拿師》獲得英國的約翰.樂維林.萊斯獎(John Llewellyn Rhys Prize)。次年,《米格爾大街》出版(後來也獲頒毛姆獎Somerset Maugham Award),顯然奈波爾的小說家的身分已備受肯定。米格爾街是他千里達首府西班牙港的路易士街化名,他以寫實的筆觸敘事億往,透過小男孩的眼光,講述街頭巷尾的畸人故事, 書中人物亦多真有其人 。小城大街的市井庶民故事多,《米格爾大街》沒講完的, 這本《島上的旗幟》中的說書人繼續敘說米格爾街上的人事是非。不過奈波爾出版這本小說集,已是《米格爾大街》出版八年後的事了。在兩個集子中間,奈波爾出版了兩本長篇與兩部遊記。

《島上的旗幟》收入十個短篇和一個中篇。這些短篇多詼諧幽默,《艾薇拉投票記》裡頭所挖苦與諷刺的愚昧、迷信、貪婪、頑固、狡詐等人性惡質,這裡也不遑多讓。奈波爾的「神秘推拿師」甘尼什在〈我的姑媽金牙〉中再次現身(他在《艾薇拉投票記》中也呼之欲出),為迷信的金牙指點迷津。她身為興都教徒卻到基督教堂祈禱,祈求自已能夠生育。丈夫染病卻被餵以甘尼什開的香灰,後來敘說者的祖母把金牙的丈夫關在不透風的暗室養病,於是很快就過世了。

這十個短篇中不少是死亡或預知死亡紀事。除了〈我的姑媽金牙〉之外, 〈弔唁的人〉、〈敵人〉、〈小綠和小黃〉都寫死亡,〈心臟〉也籠罩著死亡的陰影。不過奈波特書寫這寫傷逝之請,頗能做到哀矜而不過度感悲。〈弔唁的人〉裡看過逝者相簿的人「不忍心說看過了」,〈敵人〉裡的敘說者兒子描述父親之死:「他永遠不會知道,因為就在我要表演給他看的那個晚上,他死了。」〈小綠和小黃〉中的小綠、小黃和小藍都是小鸚哥,小藍因腳受傷而失寵,籠子被放到室內不起眼處,反諷的是,備受關愛的小綠與小黃死了,小藍仍然存活。〈心臟〉裡的男孩哈利心臟不好,養了小狗來福後則害怕失去牠,然而有一天,他不在家時來福還是發生了意外。

另外三篇故事屬於滑稽、諷刺、惹笑類,但世故而充滿趣味。〈抽獎〉裡的敘說者就叫韋蒂亞陀.奈波爾,住在米格爾街,他的小學老師生財之道就是替學生補習與抽獎──獎品是一隻只會吃東西的山羊。〈夜班警衛的事件簿〉裡的夜班警衛在聯絡簿上與上司經理言辭交鋒,突顯了階級、教育與種族問題。從兩人留言的語氣與語域,不難看出作者對官僚主義的調侃與批判。 〈麵包師傅的故事〉可以視為奈波爾的「亞美文學」文本。小說裡頭那位格瑞那達來的黑人自嘲「黑得跟煤炭一樣」,卻是西班牙港最有錢的人之一。他靠開麵包店發跡,但進入自己的店舖時只能走後門(不過去銀行卻神氣地走大門),所開的麵包店也得假裝是華人開的, 後來乾脆娶個華裔妻子。

〈完美的房客〉 當然也是奈波爾的反筆。從房東的勢利與算計, 房客之間的爭寵,到房東與房客之間的爾虞我詐,都很難用「完美」來形容,對人際關係的諷刺尤其深刻,讀來別有趣味。另一個短篇〈聖誕故事〉裡的興都教徒改奉基督教,試圖改便自己的各種習俗,後來被任命為校長,娶了督學的女兒,生了兒子,退休而不甘寂寞,後謀得學校董事一職,但在聖誕佳節來臨中對預知的失敗深感不安⋯⋯。最後是奈波爾式的諷刺──就在他進退維谷時,小說家安排的「機器神」替他解決了難題,審計部的督察不來了,但他卻無法自我救贖,當個好教徒。 〈聖誕故事〉其實是敘說者的「告白錄」。