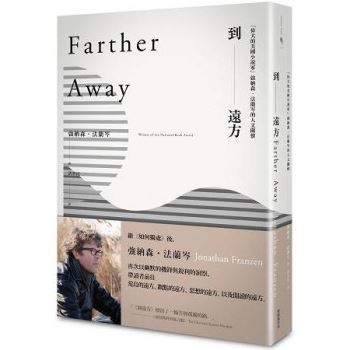

痛,要不了命

Pain Won’t Kill You (2011)

致凱尼恩學院畢業生演說,二〇一一年五月

早安,二〇一一年班。早安,各位親友和教職員。很榮幸今天能到這裡來。

我大膽假設你們都知道,當你們選擇一位文學作家來致詞時,會聽到哪些內容。我會比照辦理,說些文學作家會說的,也就是談談自己,希望我的經驗能引起你們若干共鳴。我想努力圍繞「愛」這個主題,說說愛和我的人生,以及你們承接的這個奇特的科技資本主義世界的關係。

兩個星期前,我把用了三年的Pearl 款黑莓機換成功能強大得多、內建五百萬畫素相機和3G的Bold 款黑莓機。不用說,我對科技在這三年的進展驚異不已。就算在沒人可打電話、傳簡訊或寫電郵的時候,我也想一直撫弄我的新Bold,徹底感受它螢幕不可思議的清晰、小觸控板如絲細緻的操控能力、令人震驚的反應速度,以及迷人雅致的圖像。簡單地說,我為我的新裝置深深著迷。當然,我也曾為我的舊裝置深深著迷;但經過這些年,我們的關係盛極而衰。我和我的Pearl 之間已出現信任問題、責任問題、相容性問題,到後期甚至開始懷疑我的Pearl 是否精神正常,直到我不得不承認,我們的關係已跟不上我的成長為止。

我需要(排除某些瘋狂、擬人化的投射,比如我的老黑莓因為我對它的愛由濃轉淡而感傷)詳細說明,我們的關係完全單向傾斜了嗎?還是說清楚好了。讓我進一步告訴大家,在形容最新型小機件時,「性感」這個詞用得有多氾濫;以及我們現在可以拿這機件做的那些酷斃了的事(比如唸咒驅使它們動作,或在iPhone 螢幕透過「張開手指」讓圖像變大),在一百年前的人們看來,多像魔法師在施咒或比手勢,而要形容心靈與身體完美結合的情慾關係時,我們會說那有如魔法。且讓我拋出這個概念:依照科技消費主義的邏輯,也就是市場會找出消費者最想要的東西並給予回應,我們的科技極擅長創造符合我們對情慾關係的夢幻理想:被鍾愛的物品毫無所求地付出所有,絕不遲疑,讓我們感覺自己擁有無上權力,就算被更性感的對手取代而收進抽屜,也不會一哭二鬧三上吊。因此,(概括來說)科技的終極目標,「techne」的「telos」,就是把對我們的願望漠不關心的自然世界——充斥著暴風雨、苦難和容易心碎的世界,會反抗的世界——換成對我們的願望一呼百應的世界,儼然「自我」的擴張。再讓我提出這點:由於科技消費主義要與真實的愛競爭,它別無選擇,只好回過來為難愛情。

它的第一道防禦是把敵人商品化。關於愛情商品化,相信你們都可以數出自己最喜歡、最覺得噁心的例子。我的例子包括結婚產業、凸顯漂亮年輕人或送汽車當耶誕禮物的電視廣告,以及,尤其怪誕的,將鑽石珠寶和恆久摯愛畫上等號。上述各例都傳達了這個訊息:如果你愛某個人,就該買東西。

一個相關現象是拜臉書(Facebook)所賜,讚(to like)這個詞持續變化,從心理狀態變成用滑鼠執行的動作,從感覺變成消費選擇的聲明。而「讚」,一般說來是商業文化「愛」的替代品。關於所有消費品(特別是電子裝置和電器)的一項驚人事實是,他們設計得令人心動讚嘆。這其實就是消費性商品的定義,與具備功能但製造商不會執著地非要討你喜歡的東西,比如我現在想到的噴射引擎、實驗室設備、嚴肅藝術和文學不同。

但如果你把東西換成人來思考,想像某個人的特質是「拚命想討人喜歡」,你會看到什麼?你會看到一個沒有格調、沒有中心思想的人。在比較病態的案例裡,你會看到一個自戀狂,無法忍受「不被喜歡」對自我形象造成的污損,因此要不就離群索居不與人接觸,要不就不顧一切犧牲格調,只求討人喜歡。

如果你把人生都奉獻在討人喜歡,如果你戴上無論何種必要的人格面具來落實這個目標,都意味著你對真正的你能否被愛感到絕望。如果你順利誘使他人喜歡你,你就很難不對那些人感到某種程度的不屑,因為他們中了你的圈套。那些人固然能讓你對自己感覺好一些,但那感覺若是來自你不真心尊敬的人,又真能好到哪裡去?你可能會發現自己愈來愈憂鬱或愈來愈愛喝酒,又或者,若你是唐納.川普(Donald Trump),你會去參選總統(然後棄選)。

當然,消費性科技產品絕不會做不吸引人的東西,因為它們不是人。不僅如此,它們還是自戀狂的堅定盟友與靠山。除了內建被喜歡的渴望,它們也內建了充分反映我們心理的渴望。被性感的臉書介面過濾後,我們的生活看來有趣多了。我們主演自己的電影,不停幫自己拍照,按一下滑鼠,機器便會確認我們的主控感。另一方面,既然科技其實是自我的擴張,我們就不會因為它容易操控而輕視它,不會對它感到不屑。這是一個超大的無限迴圈,我們喜歡鏡子,鏡子喜歡我們。我們會用大量諂媚的鏡子布置自己的私人大廳,加某人為友,只是把他納入廳中。

我或許言過其實,太誇大了一點,很可能,你聽性情乖戾的五十一歲叔叔阿姨大肆批評社交媒體已經聽膩了。我說這些的主要目的,是要將「科技的自戀傾向」和「真愛的難題」做對比。我的朋友艾莉絲,希柏德(Alice Sebold)喜歡說:「下礦坑去,找個人愛。」她覺得,愛,難免會把爛泥濺上我們用來盯著自己的鏡子。事實很簡單,「試著無懈可擊地討人喜歡」與「親愛關係」並不相容。例如,遲早你會發現自己捲入驚聲尖叫的爭吵,會聽到你說出自己一點也不喜歡的話,會粉碎你公道、親切、酷、吸引人、自制、搞笑、令人喜愛的形象。你會聽到比博取好感更真實的話衝口而出,忽然間,人生回歸現實;忽然間,你得做真正的選擇,不是選黑莓機或iPhone 這種假性、消費性的選擇,而是:我愛這個人嗎?以及幫對方問:這個人愛我嗎?世上沒有哪個人的真實自我,會讓你每絲每毫都願意按讚,這就是為什麼「讚」的世界終究是個謊。但世上確實有某個人的真實自我,令你每絲每毫都愛;這就是為什麼「愛」會是科技消費主義秩序攸關存亡的威脅——它揭穿了那個謊。

手機的瘟疫也蔓延在我居住的曼哈頓地區,而一件振奮人心的事情是:人行道上除了滿是傳訊殭屍和聒噪籌辦派對的人之外,我有時會遇到正和所愛之人真心誠意爭吵的人。我相信他們並不想在眾目睽睽下大吵,但事情就是發生了,而他們的言行舉止非常、非常不冷靜。叫囂、指責、抗辯、辱罵。就是這樣的事讓我覺得世界還有希望。

這不是說會吵架才叫愛,或極度自我陶醉的人不會指責、不會辱罵。真正的愛是深不可測的同理心,出自心底的這層體悟:對方的點點滴滴都和你一樣真實。這就是為什麼就我了解,愛總是有特定性。試著去愛全人類或許是種高尚的情操,但妙就妙在,這反而會讓焦點集中在自己,專注於自己的道德或靈性是不是夠好。反之,要愛一個特定對象,要感同身受他們的掙扎和喜樂,你必須放棄一些自我。

我念大學四年級時,修了那所大學第一次開設的文學理論研討課,愛上班上最優秀的學生。我們倆都喜歡文學理論讓我們頓覺自己力量強大——這跟現代消費科技類似,我們志得意滿地以為,比起那些還在細讀冗長乏味老派文本的孩子,我們成熟世故得多。基於種種假設性的理由,我們覺得結婚應該滿酷的。我的母親,她花了二十年讓我變成一個渴望全心投入愛情的人,這時卻一百八十度大逆轉,建議我三十歲之前應該(照她的說法)「無拘無束、自由自在」。很自然地,既然我覺得她什麼都錯,這件事當然也不例外。我經歷了一番艱苦才明白,全心投入是多麻煩多混亂的事。

我們拋棄的第一樣東西是理論。我即將過門的妻子曾在一次不愉快的床上經驗後說了一句令人難忘的話:「你不能一邊解構文學一邊脫衣服。」我們有一年時間分隔兩個大陸,很快發現,即興揮灑理論,填滿給對方的信固然有趣,但讀起來就沒那麼有趣了。而真正為我殺死理論——開始全方位治療我、讓我不再執著自己在他人心中模樣的,是我對小說的愛。修訂一篇小說,或許跟修訂你的網站頁面或臉書檔案有異曲同工之妙,但一頁文稿並沒有亮麗的平面藝術幫你提升自我形象。如果你被別人的小說深深打動,也提筆寫一篇,寫到後來你會無法忽視自己的稿子中虛假或二手的成分。你筆下的內容同時也是一面鏡子,真心愛小說的人會發現,值得保存的只有反映真實的你的那幾頁。

當然,這裡的風險是拒絕。我們都能消化偶爾的不被喜歡,因為喜歡你的人可能有無限多。但一旦你暴露完整的自我而不只是討人喜歡的表面,卻遭到拒絕,就可能痛不欲生。就是這種可能的痛,舉凡失去的痛、分手的痛、死去的痛,讓我們亟欲避免去愛,只想安全地待在「讚」的世界。內人和我,太年輕就結婚,最終放棄了太多自我而帶給對方太多痛苦,以致彼此都有理由後悔當初的不顧一切。

然而,我實在沒辦法讓自己後悔。首先,我們難以信守承諾的掙扎,正說明了我們何以為人。我們不是氦分子,一輩子了無生氣地漂浮;我們會結合,會改變。其次——或許這才是我今天要傳達給大家的主要訊息——痛固然痛,但要不了命。當你考慮另一種選擇,放棄被科技點燃自信的醉人幻夢,痛,就成了活在你所抵抗的世界的自然產物及指標。無痛地度過人生,就等於沒有活過。就算只是對自己說:「噢,我晚幾年再來經歷愛情和痛苦,或許三十幾歲吧。」也是把自己託付給另一個十年,在這顆星球徒占空間耗用資源的十年,當個(我用的是這個詞最該死的意義)消費者。

我前面所說,全心投入所愛的事會如何迫使你面對真實的自己,或許特別適用於小說寫作,但也適用於任何你用「愛」去做的工作。我想在這裡談談我的另一個愛,做為總結。

我從念大學到畢業很多年後,很喜歡自然世界。不算愛,但肯定是會按讚的。大自然有非常非常美的一面。既然我被文學批評理論煽動,一直在想方設法挑世界的毛病,尋找厭惡世界經營者的理由,我自然而然受環保思想吸引,因為我們的環境無疑問題重重。而我愈是檢視不對勁的地方——世界人口爆炸、資源消耗程度爆炸、全球暖化、海洋垃圾污染、最後幾片原始林慘遭砍伐——就愈怒火中燒,愈討厭人。最後,約莫在我婚姻崩解,覺得痛是一回事,但要在更憤怒、更不快樂中度過餘生是另一回事時,我做了一個清醒的決定:不再擔心環境的事。我無法以一己之力對地球做出任何有意義的拯救,但仍想繼續為我愛的大自然奉獻心力。我仍試著減少碳足跡,不過,那是我不再掉回憤怒和絕望的極限了。

然後,發生了一件有趣的事。說來話長,但總歸一句,我愛上鳥了。我不是沒有竭力抗拒過這份愛,因為當個鳥類觀察家很不酷,因為任何洩漏真情的事一定不酷。但一點一滴,不由自主,我發展出這股熱情,雖然這股熱情有一半是著迷,但也有一半是愛。所以,沒錯,我就我見過的鳥類列了一份嚴謹周密的清單;沒錯,我竭盡所能觀察新鳥種,但同樣重要的是,每當我看著一隻鳥,不管哪種鳥,就算是鴿子、麻雀,我都能感覺到心裡洋溢著愛。而愛,一如我今天試著說明的,是我們麻煩的開始。

因為現在,我不只喜歡大自然,還對它明確而重要的一部分有了深切的愛,所以別無選擇,只好又開始擔心環境。環境的消息並未比先前我決定不再擔憂時來得好——事實上是糟得多——但現在,那些受威脅的森林、濕地、海洋不只是讓我徜徉的明媚風光,還是我愛的動物的家。而且,這裡浮現了奇怪的矛盾:我對這顆星球的憤怒、痛苦和絕望,固然隨著我對野鳥的關注而變本加厲,但,當我開始投身鳥類保育、深入了解鳥類面臨的諸多威脅後,說來奇怪,我卻變得更容易,而非更難與我的憤怒、痛苦和絕望相處。

為什麼會這樣?我在想,首先,我對鳥的愛儼然成為一個入口,通往心中一個重要、但沒那麼自我中心的部分,我從不知道有這東西存在的地方。我不能再以地球居民的姿態一輩子漂流,不能再只管喜不喜歡而把承諾留給未來,反而被迫面對「要不就徹底接受,要不就斷然拒絕」的自我。這就是愛會對人做的事。因為我們每個人都不脫這個基本事實:我們會再活一陣子,但終有一死。這個事實才是我們憤怒、痛苦和絕望的真正根源。你可以逃避這個事實,或者,透過愛來擁抱它。

前面說過,鳥完全出乎我意料。大半輩子,我未曾為動物費過多少心思。或許我那麼晚才找到通向鳥的路算是不幸,也或許能找到就算幸運。總之,一旦你撞上那樣的愛,不論早晚,它都會改變你和世界的關係。以我為例,經過幾番嘗試,我仍放棄新聞寫作,因為真實的世界不像虛構的世界那樣令我興奮。但在皈依鳥類令我奔向痛苦憤怒絕望,而非逃之夭夭後,我開始接受一種新的新聞寫作類型。在某個時候,我最憎恨的東西成了最想要的東西。二〇〇三年夏天我去華盛頓,當時布希政府正對這個國家做一些令我火冒三丈的事;幾年後我去中國,因為那段時間,中國對環境造成的浩劫讓我輾轉難眠;我前往地中海,採訪宰殺鳴禽(一種候鳥)的獵人和偷獵者。在以上的例子裡,每當面對敵人時,都會遇見我真的很喜歡——甚至立刻愛上的人。搞笑、大方、優秀的男同志共和黨幕僚;無所畏懼、不可思議、熱愛自然的中國年輕人;還有一個愛槍成癡的義大利國會議員,眼神非常溫柔、會對我引用動物權倡導者彼得.辛格(Peter Singer)的話。在上述的例子裡,過去那麼容易在我心底蔓延的全面性憎惡,已不再那麼輕易滋長了。

當你像我過去很多年那樣,一直待在自己的房間裡憤慨、冷笑或聳肩,這世界和它的問題依然那樣驚心動魄。但當你走出去,讓自己和真實的人,甚或只是真實的動物發展真實的關係後,你便會面臨非常真實的危險:最後可能交付出「愛」的危險。誰會知道接下來可能發生什麼事呢?

謝謝各位。

Pain Won’t Kill You (2011)

致凱尼恩學院畢業生演說,二〇一一年五月

早安,二〇一一年班。早安,各位親友和教職員。很榮幸今天能到這裡來。

我大膽假設你們都知道,當你們選擇一位文學作家來致詞時,會聽到哪些內容。我會比照辦理,說些文學作家會說的,也就是談談自己,希望我的經驗能引起你們若干共鳴。我想努力圍繞「愛」這個主題,說說愛和我的人生,以及你們承接的這個奇特的科技資本主義世界的關係。

兩個星期前,我把用了三年的Pearl 款黑莓機換成功能強大得多、內建五百萬畫素相機和3G的Bold 款黑莓機。不用說,我對科技在這三年的進展驚異不已。就算在沒人可打電話、傳簡訊或寫電郵的時候,我也想一直撫弄我的新Bold,徹底感受它螢幕不可思議的清晰、小觸控板如絲細緻的操控能力、令人震驚的反應速度,以及迷人雅致的圖像。簡單地說,我為我的新裝置深深著迷。當然,我也曾為我的舊裝置深深著迷;但經過這些年,我們的關係盛極而衰。我和我的Pearl 之間已出現信任問題、責任問題、相容性問題,到後期甚至開始懷疑我的Pearl 是否精神正常,直到我不得不承認,我們的關係已跟不上我的成長為止。

我需要(排除某些瘋狂、擬人化的投射,比如我的老黑莓因為我對它的愛由濃轉淡而感傷)詳細說明,我們的關係完全單向傾斜了嗎?還是說清楚好了。讓我進一步告訴大家,在形容最新型小機件時,「性感」這個詞用得有多氾濫;以及我們現在可以拿這機件做的那些酷斃了的事(比如唸咒驅使它們動作,或在iPhone 螢幕透過「張開手指」讓圖像變大),在一百年前的人們看來,多像魔法師在施咒或比手勢,而要形容心靈與身體完美結合的情慾關係時,我們會說那有如魔法。且讓我拋出這個概念:依照科技消費主義的邏輯,也就是市場會找出消費者最想要的東西並給予回應,我們的科技極擅長創造符合我們對情慾關係的夢幻理想:被鍾愛的物品毫無所求地付出所有,絕不遲疑,讓我們感覺自己擁有無上權力,就算被更性感的對手取代而收進抽屜,也不會一哭二鬧三上吊。因此,(概括來說)科技的終極目標,「techne」的「telos」,就是把對我們的願望漠不關心的自然世界——充斥著暴風雨、苦難和容易心碎的世界,會反抗的世界——換成對我們的願望一呼百應的世界,儼然「自我」的擴張。再讓我提出這點:由於科技消費主義要與真實的愛競爭,它別無選擇,只好回過來為難愛情。

它的第一道防禦是把敵人商品化。關於愛情商品化,相信你們都可以數出自己最喜歡、最覺得噁心的例子。我的例子包括結婚產業、凸顯漂亮年輕人或送汽車當耶誕禮物的電視廣告,以及,尤其怪誕的,將鑽石珠寶和恆久摯愛畫上等號。上述各例都傳達了這個訊息:如果你愛某個人,就該買東西。

一個相關現象是拜臉書(Facebook)所賜,讚(to like)這個詞持續變化,從心理狀態變成用滑鼠執行的動作,從感覺變成消費選擇的聲明。而「讚」,一般說來是商業文化「愛」的替代品。關於所有消費品(特別是電子裝置和電器)的一項驚人事實是,他們設計得令人心動讚嘆。這其實就是消費性商品的定義,與具備功能但製造商不會執著地非要討你喜歡的東西,比如我現在想到的噴射引擎、實驗室設備、嚴肅藝術和文學不同。

但如果你把東西換成人來思考,想像某個人的特質是「拚命想討人喜歡」,你會看到什麼?你會看到一個沒有格調、沒有中心思想的人。在比較病態的案例裡,你會看到一個自戀狂,無法忍受「不被喜歡」對自我形象造成的污損,因此要不就離群索居不與人接觸,要不就不顧一切犧牲格調,只求討人喜歡。

如果你把人生都奉獻在討人喜歡,如果你戴上無論何種必要的人格面具來落實這個目標,都意味著你對真正的你能否被愛感到絕望。如果你順利誘使他人喜歡你,你就很難不對那些人感到某種程度的不屑,因為他們中了你的圈套。那些人固然能讓你對自己感覺好一些,但那感覺若是來自你不真心尊敬的人,又真能好到哪裡去?你可能會發現自己愈來愈憂鬱或愈來愈愛喝酒,又或者,若你是唐納.川普(Donald Trump),你會去參選總統(然後棄選)。

當然,消費性科技產品絕不會做不吸引人的東西,因為它們不是人。不僅如此,它們還是自戀狂的堅定盟友與靠山。除了內建被喜歡的渴望,它們也內建了充分反映我們心理的渴望。被性感的臉書介面過濾後,我們的生活看來有趣多了。我們主演自己的電影,不停幫自己拍照,按一下滑鼠,機器便會確認我們的主控感。另一方面,既然科技其實是自我的擴張,我們就不會因為它容易操控而輕視它,不會對它感到不屑。這是一個超大的無限迴圈,我們喜歡鏡子,鏡子喜歡我們。我們會用大量諂媚的鏡子布置自己的私人大廳,加某人為友,只是把他納入廳中。

我或許言過其實,太誇大了一點,很可能,你聽性情乖戾的五十一歲叔叔阿姨大肆批評社交媒體已經聽膩了。我說這些的主要目的,是要將「科技的自戀傾向」和「真愛的難題」做對比。我的朋友艾莉絲,希柏德(Alice Sebold)喜歡說:「下礦坑去,找個人愛。」她覺得,愛,難免會把爛泥濺上我們用來盯著自己的鏡子。事實很簡單,「試著無懈可擊地討人喜歡」與「親愛關係」並不相容。例如,遲早你會發現自己捲入驚聲尖叫的爭吵,會聽到你說出自己一點也不喜歡的話,會粉碎你公道、親切、酷、吸引人、自制、搞笑、令人喜愛的形象。你會聽到比博取好感更真實的話衝口而出,忽然間,人生回歸現實;忽然間,你得做真正的選擇,不是選黑莓機或iPhone 這種假性、消費性的選擇,而是:我愛這個人嗎?以及幫對方問:這個人愛我嗎?世上沒有哪個人的真實自我,會讓你每絲每毫都願意按讚,這就是為什麼「讚」的世界終究是個謊。但世上確實有某個人的真實自我,令你每絲每毫都愛;這就是為什麼「愛」會是科技消費主義秩序攸關存亡的威脅——它揭穿了那個謊。

手機的瘟疫也蔓延在我居住的曼哈頓地區,而一件振奮人心的事情是:人行道上除了滿是傳訊殭屍和聒噪籌辦派對的人之外,我有時會遇到正和所愛之人真心誠意爭吵的人。我相信他們並不想在眾目睽睽下大吵,但事情就是發生了,而他們的言行舉止非常、非常不冷靜。叫囂、指責、抗辯、辱罵。就是這樣的事讓我覺得世界還有希望。

這不是說會吵架才叫愛,或極度自我陶醉的人不會指責、不會辱罵。真正的愛是深不可測的同理心,出自心底的這層體悟:對方的點點滴滴都和你一樣真實。這就是為什麼就我了解,愛總是有特定性。試著去愛全人類或許是種高尚的情操,但妙就妙在,這反而會讓焦點集中在自己,專注於自己的道德或靈性是不是夠好。反之,要愛一個特定對象,要感同身受他們的掙扎和喜樂,你必須放棄一些自我。

我念大學四年級時,修了那所大學第一次開設的文學理論研討課,愛上班上最優秀的學生。我們倆都喜歡文學理論讓我們頓覺自己力量強大——這跟現代消費科技類似,我們志得意滿地以為,比起那些還在細讀冗長乏味老派文本的孩子,我們成熟世故得多。基於種種假設性的理由,我們覺得結婚應該滿酷的。我的母親,她花了二十年讓我變成一個渴望全心投入愛情的人,這時卻一百八十度大逆轉,建議我三十歲之前應該(照她的說法)「無拘無束、自由自在」。很自然地,既然我覺得她什麼都錯,這件事當然也不例外。我經歷了一番艱苦才明白,全心投入是多麻煩多混亂的事。

我們拋棄的第一樣東西是理論。我即將過門的妻子曾在一次不愉快的床上經驗後說了一句令人難忘的話:「你不能一邊解構文學一邊脫衣服。」我們有一年時間分隔兩個大陸,很快發現,即興揮灑理論,填滿給對方的信固然有趣,但讀起來就沒那麼有趣了。而真正為我殺死理論——開始全方位治療我、讓我不再執著自己在他人心中模樣的,是我對小說的愛。修訂一篇小說,或許跟修訂你的網站頁面或臉書檔案有異曲同工之妙,但一頁文稿並沒有亮麗的平面藝術幫你提升自我形象。如果你被別人的小說深深打動,也提筆寫一篇,寫到後來你會無法忽視自己的稿子中虛假或二手的成分。你筆下的內容同時也是一面鏡子,真心愛小說的人會發現,值得保存的只有反映真實的你的那幾頁。

當然,這裡的風險是拒絕。我們都能消化偶爾的不被喜歡,因為喜歡你的人可能有無限多。但一旦你暴露完整的自我而不只是討人喜歡的表面,卻遭到拒絕,就可能痛不欲生。就是這種可能的痛,舉凡失去的痛、分手的痛、死去的痛,讓我們亟欲避免去愛,只想安全地待在「讚」的世界。內人和我,太年輕就結婚,最終放棄了太多自我而帶給對方太多痛苦,以致彼此都有理由後悔當初的不顧一切。

然而,我實在沒辦法讓自己後悔。首先,我們難以信守承諾的掙扎,正說明了我們何以為人。我們不是氦分子,一輩子了無生氣地漂浮;我們會結合,會改變。其次——或許這才是我今天要傳達給大家的主要訊息——痛固然痛,但要不了命。當你考慮另一種選擇,放棄被科技點燃自信的醉人幻夢,痛,就成了活在你所抵抗的世界的自然產物及指標。無痛地度過人生,就等於沒有活過。就算只是對自己說:「噢,我晚幾年再來經歷愛情和痛苦,或許三十幾歲吧。」也是把自己託付給另一個十年,在這顆星球徒占空間耗用資源的十年,當個(我用的是這個詞最該死的意義)消費者。

我前面所說,全心投入所愛的事會如何迫使你面對真實的自己,或許特別適用於小說寫作,但也適用於任何你用「愛」去做的工作。我想在這裡談談我的另一個愛,做為總結。

我從念大學到畢業很多年後,很喜歡自然世界。不算愛,但肯定是會按讚的。大自然有非常非常美的一面。既然我被文學批評理論煽動,一直在想方設法挑世界的毛病,尋找厭惡世界經營者的理由,我自然而然受環保思想吸引,因為我們的環境無疑問題重重。而我愈是檢視不對勁的地方——世界人口爆炸、資源消耗程度爆炸、全球暖化、海洋垃圾污染、最後幾片原始林慘遭砍伐——就愈怒火中燒,愈討厭人。最後,約莫在我婚姻崩解,覺得痛是一回事,但要在更憤怒、更不快樂中度過餘生是另一回事時,我做了一個清醒的決定:不再擔心環境的事。我無法以一己之力對地球做出任何有意義的拯救,但仍想繼續為我愛的大自然奉獻心力。我仍試著減少碳足跡,不過,那是我不再掉回憤怒和絕望的極限了。

然後,發生了一件有趣的事。說來話長,但總歸一句,我愛上鳥了。我不是沒有竭力抗拒過這份愛,因為當個鳥類觀察家很不酷,因為任何洩漏真情的事一定不酷。但一點一滴,不由自主,我發展出這股熱情,雖然這股熱情有一半是著迷,但也有一半是愛。所以,沒錯,我就我見過的鳥類列了一份嚴謹周密的清單;沒錯,我竭盡所能觀察新鳥種,但同樣重要的是,每當我看著一隻鳥,不管哪種鳥,就算是鴿子、麻雀,我都能感覺到心裡洋溢著愛。而愛,一如我今天試著說明的,是我們麻煩的開始。

因為現在,我不只喜歡大自然,還對它明確而重要的一部分有了深切的愛,所以別無選擇,只好又開始擔心環境。環境的消息並未比先前我決定不再擔憂時來得好——事實上是糟得多——但現在,那些受威脅的森林、濕地、海洋不只是讓我徜徉的明媚風光,還是我愛的動物的家。而且,這裡浮現了奇怪的矛盾:我對這顆星球的憤怒、痛苦和絕望,固然隨著我對野鳥的關注而變本加厲,但,當我開始投身鳥類保育、深入了解鳥類面臨的諸多威脅後,說來奇怪,我卻變得更容易,而非更難與我的憤怒、痛苦和絕望相處。

為什麼會這樣?我在想,首先,我對鳥的愛儼然成為一個入口,通往心中一個重要、但沒那麼自我中心的部分,我從不知道有這東西存在的地方。我不能再以地球居民的姿態一輩子漂流,不能再只管喜不喜歡而把承諾留給未來,反而被迫面對「要不就徹底接受,要不就斷然拒絕」的自我。這就是愛會對人做的事。因為我們每個人都不脫這個基本事實:我們會再活一陣子,但終有一死。這個事實才是我們憤怒、痛苦和絕望的真正根源。你可以逃避這個事實,或者,透過愛來擁抱它。

前面說過,鳥完全出乎我意料。大半輩子,我未曾為動物費過多少心思。或許我那麼晚才找到通向鳥的路算是不幸,也或許能找到就算幸運。總之,一旦你撞上那樣的愛,不論早晚,它都會改變你和世界的關係。以我為例,經過幾番嘗試,我仍放棄新聞寫作,因為真實的世界不像虛構的世界那樣令我興奮。但在皈依鳥類令我奔向痛苦憤怒絕望,而非逃之夭夭後,我開始接受一種新的新聞寫作類型。在某個時候,我最憎恨的東西成了最想要的東西。二〇〇三年夏天我去華盛頓,當時布希政府正對這個國家做一些令我火冒三丈的事;幾年後我去中國,因為那段時間,中國對環境造成的浩劫讓我輾轉難眠;我前往地中海,採訪宰殺鳴禽(一種候鳥)的獵人和偷獵者。在以上的例子裡,每當面對敵人時,都會遇見我真的很喜歡——甚至立刻愛上的人。搞笑、大方、優秀的男同志共和黨幕僚;無所畏懼、不可思議、熱愛自然的中國年輕人;還有一個愛槍成癡的義大利國會議員,眼神非常溫柔、會對我引用動物權倡導者彼得.辛格(Peter Singer)的話。在上述的例子裡,過去那麼容易在我心底蔓延的全面性憎惡,已不再那麼輕易滋長了。

當你像我過去很多年那樣,一直待在自己的房間裡憤慨、冷笑或聳肩,這世界和它的問題依然那樣驚心動魄。但當你走出去,讓自己和真實的人,甚或只是真實的動物發展真實的關係後,你便會面臨非常真實的危險:最後可能交付出「愛」的危險。誰會知道接下來可能發生什麼事呢?

謝謝各位。