導讀

當邏輯理性遇上無可名狀的恐怖

——譚光磊(奇幻文學評論者)

二十多年來,「克蘇魯神話」對台灣讀者而言始終是個「只聞樓梯響」的概念:明明受其影響的動漫、遊戲和影視作品很多,洛夫克拉夫特的原著卻付之闕如。唯一的譯本錯誤百出且早已絕版,更為這套作品增添一種神祕(幾乎是禁忌)的色彩,彷彿那些故事無可名狀、太過恐怖,以致於「不可翻譯」。

直到二〇二一年,群星終於運行到正確位置,我們終於迎來了「克蘇魯元年」,市場上不僅出現好幾個譯本,還有田邊剛改編的漫畫版,就連對洛氏影響深遠的《黃衣國王》也有了中文版。

然而洛氏的原作詰屈聱牙、甚少對話,也不以情節取勝,而是用大量文字堆砌出真假難辨的知識體系,並營造出一種逐漸走向瘋狂的恐怖氣氛,若是毫無心理準備,讀者有很高機率會覺得不耐煩,或者不得其門而入。

所以每當有人問我該從何入門,我總是絞盡腦汁也想不出答案。直到我讀了英國作家詹姆斯・洛夫葛羅夫的《克蘇魯事件簿》三部曲。

這套作品巧妙結合了「福爾摩斯探案」和「克蘇魯神話」兩大故事體系,以偵探小說為外殼、宇宙恐怖(cosmic horror)為內裡;初入門者能看得津津有味,內行讀者也會發現各種彩蛋,不僅適合克蘇魯入門,當成福爾摩斯入門也沒問題。

小說一開頭,作者就說明他某日收到一位美國律師來信,代表剛去世的亨利・洛夫克拉夫特先生,處理其價值五萬英鎊的遺產。作家看了大喜,覺得天降橫財,不料再往下看,律師說「現金遺產通通留給一位遠房的姪孫女」!

那麼找作家幹嘛呢?原來死者還有幾份手稿,姪孫女沒興趣接收,律師花了一番功夫,發現洛夫葛羅夫先生乃死者遠親,故希望致贈。對呀,他姓「洛夫葛羅夫」(Lovegrove),跟「洛夫克拉夫特」(Lovecraft)有點關係,好像也很合理嘛!

作家收到稿子打開一看,竟是約翰・華生的三份未公開手稿,完整交代了他和福爾摩斯「真正」的冒險故事。由於內容太過駭人,不宜公諸於世,因此寫好以後便束之高閣,也就是我們現在手中的《克蘇魯事件簿》。

這種「我寫的才是真正的福爾摩斯故事」手法並不新奇,把福爾摩斯和克蘇魯神話結合也不是第一次(例如尼爾・蓋曼的經典短篇〈綠字的研究〉),但如此野心勃勃,將兩個故事體系穿鑿附會融為一體,而且還寫得這麼維妙維肖,堪稱史無前例。

先說「維妙維肖」,早在《克蘇魯事件簿》之前,洛夫葛羅夫就寫過五本福爾摩斯仿作,被公認是捕捉柯南道爾「原著文風」的高手。某天編輯打電話給他,問他有無人選能寫「福爾摩斯X克蘇魯」的故事,兩人聊得欲罷不能,洛夫葛羅夫才恍然大悟:編輯想找的人根本就是他!

洛夫葛羅夫大膽接下重任,從「裡・福爾摩斯」的角度切入,分別將三部曲設定於一八八〇年福華初遇、一八九五年福爾摩斯「重出江湖」、以及一九一〇年神探退休後「終極一案」三個時間點,用克蘇魯元素重新梳理名偵探的一生。原著的要角如莫里亞蒂教授、葛雷格森警探和邁克羅夫特一個沒少,而洛氏筆下的無可名狀恐怖也紛紛登場:印斯茅斯的魚人、幻夢境、奈亞拉托提普、克蘇魯,甚至還有作者自創的全新外神。

首部曲《沙德維爾的暗影》描寫東倫敦貧困的沙德維爾區接二連三發生命案,死者都是社會邊緣人,華生發現自己昔日醫學院的同學似乎與命案有關,一路追查到祕密經營鴉片館的華人仕紳公孫壽,但公孫其實也只是受人指使,幕後還有更可怕的藏鏡人和神祕邪教。

第二集《米斯卡托塔尼克怪物》設定在一八九五年,福華兩人歷經十多年與古神勢力的鬥爭,都傷痕累累、身心俱疲。某天他們聽說一間瘋人院裡出現無名患者,口中喃喃自語,說的正是恐怖的拉萊耶語(R'lyeh)。原來該人原是(洛氏筆下虛構的)米斯卡托尼克大學的科學家,因為一場失控的自然考察行動,墜入瘋狂與黑暗的深淵。米斯卡托尼克明明在美國,福華二人要如何查案?別忘了《血字的研究》有一大半劇情都發生在「那個遙遠蠻荒的美國」,把猶它州的摩門教軼事寫得無比獵奇,本書運用了同樣手法,再合理不過。

到了完結篇《蘇塞克斯的海怪》,已是一九一〇年,世界大戰即將爆發,歐陸局勢風雲詭譎;福爾摩斯歸隱田園,在蘇塞克斯醉心養蜂。某日第歐根尼俱樂部驚傳血案,多名重要成員在同一天暴斃,而他們都隸屬於一個更神祕的「達貢會」(The Dagon Club),亦即知曉古神威脅,多年來暗中相助福華二人的各界有力人士。是誰有能力一舉殲滅「達貢會」成員?線索指向德國大使,以及一個遠在南太平洋小島的陰謀......。

除了「主線」寫得好,洛夫葛羅夫更為柯南道爾的原著提出諸多「克蘇魯式」的解釋,讓人恍然大悟「哦原來背後是這樣啊」(當然一切都跟超自然因素有關)。當莫里亞蒂那本《小行星動力學》出現在故事裡,你一定會和我一樣會心一笑:講什麼小行星又很高深沒人看得懂,理所當然是在講「外神」(Outer Gods),對吧?

**********

「洛氏後人」詹姆斯・洛夫葛羅夫可說是英國幻想文壇的一個異數。他早早立志寫作,牛津大學英文系畢業後給自己設定目標:兩年內要賣出第一本小說,結果兩個月就圓夢,然後把為數不多的稿費拿去環遊世界,又成為後來創作的養分。

出道三十年來,洛夫葛羅夫已經發表五十多部作品,橫跨科幻、奇幻、推理、恐怖各類型,多次入圍大獎。他最膾炙人口的作品是《諸神世紀》(Pantheon),一套以各國神話譜系為想像基礎,結合科幻、架空歷史、軍事諜報和社會批判的大系,每集故事獨立,卻又彼此關連,目前已經出版十多本。

除了原創作品,洛夫葛羅夫也寫各種衍生小說(tie-in),包括福爾摩斯仿作和電視劇《螢火蟲》的故事。《克蘇魯事件簿》是他衍生與仿作書寫的一次重大突破,佈局縝密、結構完整,把兩大故事體系融合得天衣無縫。按理說福爾摩斯講究理性,而克蘇魯神話無可名狀,正好位於理性的光譜兩極,如何能共冶一爐?但別忘了洛氏筆下的主角很多是學者或科學家,本著追根究底的科學精神,探尋未知事物,才會知道了「不該知道(也無法理解)的事」。主角越理性,這個反差就越大,最終的崩潰也更駭人。

福爾摩斯會否步上洛氏主角後塵,陷入瘋狂與譫妄呢?而洛夫葛羅夫這位當代作者膽敢挑戰這個禁忌的題材,他又會有什麼下場?

這一切就要等你來親自發掘了,如果你敢的話。

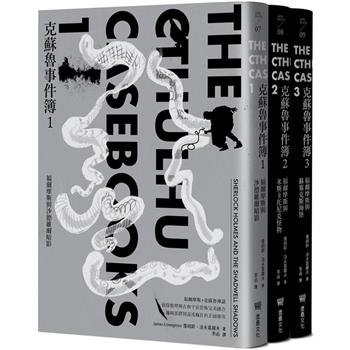

《克蘇魯事件簿1:福爾摩斯與沙德維爾暗影》

第一章

疤痕的研究

「我想,世上最慈悲的事物,便是無法將所有事物聯想在一起的人心。」

名叫霍華德.菲利浦.洛夫克拉夫特的作家如此寫道,而我約翰.H.華生醫生,則比大多人更能體會這種感受。的確,當我於一八八○年秋季從阿富汗回到英格蘭時,身心狀況都非常惡劣,但我從未對無法理解某些經驗,感到如此慶幸。我在坎達哈省某座失落城市中的冒險裡受到的傷,以及與當地居民的衝突,就已經夠不愉快了。但更糟的,則是我心理上遭受的創傷。那場事件的回憶,以惡夢般的強勁感不斷侵擾我。為了淡化那些記憶的力量,並保有自己僅剩的理智,我縮進自己只能稱為自我否認的瘋狂狀態中。我對自己盲目地發誓說,那幾天裡的事件從未發生,也認為我受到幻覺宰制,那是某種大腦發燒引發的異常狀況。一切都不是真的。

這種信念讓我感到解脫,並讓我免於踏入納特利醫院,兩年前我曾在該機構接受擔任軍隊外科醫生的訓練。那座位於漢普郡的軍方醫院中有間特殊病房,位於建築側翼的隱密處,特別設計給那些從戰場歸來後,身體上沒有受重傷,卻因戰場上的恐怖景象而遭受心理創傷的人居住。床鋪上設有限制器,當床上人們的鎮靜劑藥效消退時,他們經常會發出語無倫次的胡言亂語,有時還會尖叫。要不是我半有意識、半直覺地下做出決定,拒絕接受自身感官顯示的證據,自己就可能成為他們之一。

因此,我總是無法將自己想接受的事物,視為明顯的真相。無論我想出任何不同的狀況,或試圖將之邏輯化,都無法解釋諾森伯蘭第五步兵團中六名成員的死亡;我和他們一同踏入阿汗達布河谷中最偏遠的地帶,成員包括羅德里克.哈洛比上校,他是那不幸行程的發起人,也是第一位受害者。我也難以忘記當士兵們遭到那座地底城市的居民攻擊時,口中發出的痛苦叫喊,以及當帶著魔鬼般愉悅感的居民,屠殺一整支武裝部隊時,所發出的嘶嘶嚎叫。

我能做的,只有對所有人維持偽裝,聲稱自己在邁萬德戰役受到傑撒伊火槍的子彈所傷;在這場戰役中,我其實是少數毫髮無傷的幸運英國作戰人員。當我在白沙瓦的基地醫院休養時,便首度想出這項藉口,它使我躲過交談對象的問題,他們敬佩我對祖國的服務,也稱我驍勇善戰,但我幾乎不認為自己配得上這種殊榮。隨著時間過去,以及一再重複這理由,使我幾乎相信了這段故事。

無論如何,在我回到倫敦的數週後,我依然只是個失魂落魄的空殼。我具有殘缺老兵的低沉憔悴感,也領著微薄的臨時撫恤金;我的眼神中帶有陰森的知識,早上也鮮少願意在刮鬍鏡前面對自己的目光:那種知識與平常無法觀察到的事物有關,沒有人應該得知那類事物的底細。

同樣的鏡子也讓我看到另一個更具體的記號,我終生也得背負這道疤痕。那是我左肩上方被割下一塊肉後,所留下的醜惡挖痕,在某些光線角度下,它看起來可能像是步槍子彈造成的槍傷。同樣的是,它也像是當彎爪抓傷我的三角肌,鑽進肌肉並將它從骨骼上完全扯離時,所留下的痕跡。傷口持續帶來疼痛,也多少讓我無法順暢使用那條手臂。不過,我清楚自己逃出生天的代價十分輕微。當我留在白沙瓦時,傷口曾受到感染,外科醫生們也爭論是否要切除手臂。幸運女神眷顧了我,敗血症消退得和出現時一樣快;但當時確實是生死關頭。

我一再檢視起皺的疤痕組織,試著不去想留下傷口的噁心生物。「那是子彈。」我會用吟唱般的方式對自己說。「是傑撒伊火槍的子彈。只是顆子彈。」於是就像迷惑對方的催眠師一般,我企圖將這想法埋入自己的意識,以便壓制另一股念頭。

那年又冷又濕的天氣逐漸到來,而我的資金也危險地短缺,此時我碰上了一位老熟人史坦福。如我在《血字的研究》中所述,當我在巴特醫院服務時,這人曾在我手下擔任裹傷員。我對這場會面與後續事件的說法都是假的,以下則是真實版本。

史坦福與我並沒有在皮卡迪利圓環外的克萊提利昂餐廳中環境高尚華麗的長吧碰見彼此。地點反而是較不宜人的飲酒場所,那是座位於商業路上迷宮般貧民窟中後巷裡的酒吧。我不會在書中提到它的名字,以免讓它出名。簡而言之,在那種酒館中,阮囊羞澀的人能把錢花在生活中的各種罪惡上,也會碰上諸多道德觀低落的人物,這些人在揮霍生命時,標準甚至還更低。人們在沙龍中玩骰子、骨牌與撲克牌遊戲,後頭房間中的人們則在鬥雞,地下室有不帶拳套的搏擊賽,還有更多其他活動。屋內四處可見社會中的渣滓,大口痛飲艾爾啤酒中的酒渣,人群中經常同時爆出的歌曲,也低俗無比。

我上那去的原因,主要是由於它的門窗中散發出的光線與噪音。在十二月一日,對漫步在首都中冷冽小路的人而言,當踩在因前晚下雪而深及腳踝的雪泥中時,這裡看起來就像充滿暖意與生機的避難所。一踏進室內,我就被吸引到一張桌子邊,群眾們正在上頭玩拿破崙牌,桌子則靠近一座熊熊燃燒的火堆。從以前到現在,我都是個老賭徒,喜歡找莊家玩一把;當我看到一手牌時,就想加入試試手氣。這是我唯一的惡習。當我看著賭局進行時,贏得金錢的誘惑對我產生了無可抵抗的誘惑;我很快就加入了賭局,並賭上了僅剩的撫恤金。我也賭得相當不錯,至少開頭是如此。在令人印象深刻得一手,我下了威靈頓注,並成功照自己的宣告贏得了五次牌,用我點數最低的非王牌紙牌贏得優勢。這並非輕鬆之舉。但可惜的是,後續的手牌就沒這麼幸運了,而約莫一小時後,我就輸光了所有獎金,甚至還虧了幾英鎊。我這才驚覺,其他玩家可能以聯合起來對付我,但由於他們是群氣質蠻橫的人,滿嘴都是充滿威脅感的考克尼方言,用語也相當粗鄙,因此我沒有說出自己的疑慮。我只是找了藉口,並從桌邊起身,準備離開酒館。

要不是當我起身走向門口時,史坦福剛好與兩名東印度水手展開激烈爭辯的話,我可能完全不會在這座悶熱又擁擠的酒館中注意到他;他正與對方就一位他想僱用的女孩價格進行談判。簡單來說,東印度水手是女孩的經紀人,而一開始的談判也轉變成爭執。