荒謬的論證

喔我的靈魂,不必嚮往不朽的生命,

而要窮盡此生所有的可能性。

──品達,第三〈頌歌〉(註1)

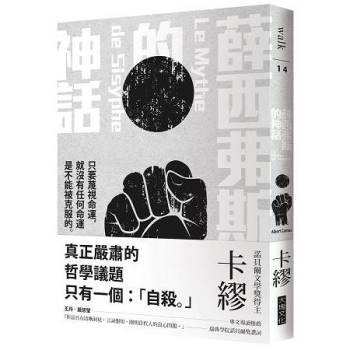

這本書討論的是我們這個世紀俯拾皆是的荒謬感受,而非我們這時代具體說來尚未出現的荒謬哲學。首先,我要指出這些篇章獲益於當代某些思想家的見解,承認這一點是最基本的誠實。我完全無意掩飾這一點,整本書裡也都可看到引述他們的觀點,或是對他們的評論。

但同時,我也要特別強調,直到目前為止通常被當作結論的「荒謬」,在本書卻認為是出發點。就這個意義來說,我的評論不能被視為定論:因為無法預知它會引導出什麼樣的觀點。在這裡,我只是純粹描述精神思維上的痛楚,目前並未攙雜任何的形上學和信仰。這是本書的自我限制和唯一的方向。

荒謬與自殺

真正嚴肅的哲學議題只有一個:那就是自殺。判斷生命值不值得活,就等於答覆哲學最基礎的問題。至於其他的,世界是不是有三維空間、精神思維分九種或十二種,都是次要的。那些都是不重要的,必須先回答首要的問題。若依照尼采(Nietzsche)所言,受人景仰的哲學家必須親為表率的話,我們更該明瞭這個答案的重要性,因為它引導出決定性的行動。這些是心靈能感受到的明顯事實,但要在理智上也同樣清楚明白,就必須深入探討。若我自問何以判斷這個問題比其他問題來得迫切,我的答案是以它可能引發的行動。我從未見過任何人為了本體論的論證而死。曾如此堅持一個重要科學真理的伽利略(Galilée),一旦這真理危害到他的生命時,立刻輕鬆自如地棄絕這個真理。就某方面來說,他做得對。這個真理不值得一死。到底是地球繞太陽轉或太陽繞地球轉,這完全無關緊要。老實說,這個問題微不足道。然而,我看過很多人認為生命不值得一活而自尋了斷;也看過相反的例子,有的人弔詭地正是為了一些讓自己活下去的理由的思想或幻覺而自殺(人們所謂的活下去的理由,也恰好是尋死最好的理由)。因此我判斷,生命的意義是最急迫的一個問題。如何回答這個問題呢?面對一切基本的問題──我指的是那些可能會讓人去死,也可能使人倍增生存熱情的問題,或許只有兩種思考方式:拉巴利斯(註2)式的和唐吉訶德式的。唯有在明顯的事實與抒情美化之間取得平衡,才能同時獲致感性與洞悉。我們認為,面對這樣一個既平凡又悲愴的議題,傳統的理智辯證法行不通,必須採取一種更謙遜的態度,意即一種合情入理而且將心比心的精神。

人們向來把自殺當成一個社會現象來討論。但相反地,我們在這裡一開始要探討的,就是個人思想和自殺之間的關聯。自殺這個舉動就和偉大的藝術作品一樣,是在心裡默默醞釀而成的,可能連當事人自己都不知道,就在某天晚上某人突然舉槍自盡或從高處跳下。一個大樓管理員自殺了,聽說他五年前失去了女兒,自此改變了很多,那件事「折磨著他」。沒有比「折磨」這兩個字更恰當的了。人一開始思考,就是開始受折磨。在這種初期階段,和社會並沒有多大關聯。蛀蟲是在人心中,要到人心裡尋找。讓人從清明地面對生存直到逃向黑暗的這個致命遊戲,我們必須跟隨它、了解它。

自殺的原因很多,大致上,最明顯的原因往往並不是最主要的。人們絕少深思熟慮之後自殺(這種情況也並非完全不可能)。引爆行動的幾乎都是無法掌握的原因。報章上總是說到「椎心悲痛」或「久病厭世」,這些原因當然也有,但是還應該深究,這絕望之人自殺當天,是否有某個朋友用漠然的語氣和他說話。若是如此,這個朋友就成了罪人,很可能就是這個引爆了對方心中所有懸而未決的怨恨和對生命的倦怠。(註3)想界定人決定求死的那個確切時間點,以及曲折的心路進程很困難,想知道這個行動本身代表的結論則比較簡單。自殺,就某種意義來說,就像在通俗悲喜劇裡一樣,代表認輸。對生命認輸,或是承認我們無法了解這個生命。然而,不必再多做這些類比,還是以淺顯易懂的字句來說吧,簡單一句就是承認「生命不值得活」。誠然,活著不是一件容易的事。人不斷做著生存命令我們的種種舉動,原因有很多,但首要原因就是習慣。自尋解脫,意即我們看清了──甚至是出自於本能直覺──這習慣的可笑本質、活下去沒有任何深沉的理由、一日復一日庸庸碌碌的本質、忍受痛苦之毫無意義。

這種折磨著精神、讓人無法片刻休息的、無法丈量的感覺到底是什麼呢?一個能夠解釋的世界(儘管解釋的理由很差勁),就是我們熟悉的世界。相反的,身處在一個突然失去想像、沒有光明的世界,人就會感覺自己是個局外人。這種放逐是無藥可救的,因為被剝奪的不只是對故土的回憶,也不再有對新天地的希望。這種人和生命、演員和舞台的分割,就是荒謬感。曾經有過自殺念頭的精神健全的人,不必多作解釋,必定知道這種感覺與投身死亡的欲望之間,存在著直接的關係。

本文的主題正是荒謬感與自殺之間的關係,探討在什麼程度上,以自殺解決荒謬為正確之道。首先我們的原則是,一個人若不自欺的話,他所相信正確的事應該能解釋他的行動。他的行動必然就是來自他相信生存是荒謬的。我們很自然地揣測──清楚明白而不含虛假悲愴的揣測──「生存是荒謬的」這個結論,有必要立刻讓人逃離這令人無法了解的荒謬情境嗎?當然,我在這裡所談的,是那些想法與行動一致、不自相矛盾的人。明確地說,這個問題狀似簡單卻又無解。若我們以為簡單的問題就會有簡單的答案、明顯的表象就導致明顯的結果,那就大錯特錯了。我們先把問題倒過來想好了,就是到底自殺或不自殺呢,似乎只有兩個哲學上的答案,是或否。這樣也太簡單了。我們必須容許還沒有定論的人不停追問下去,而且甚至不算是誇張地說,大部分的人都是這樣子的呢。我也看過那些回答「不」的人,做的卻是「是」,事實上,若按照尼采的標準(註4)的話,那些人對「是」的詮釋也各自不同。相反地,自殺的那些人,反而往往能確定生命的意義這些矛盾是不斷存在的。我們甚至可以說,就自殺這一點,愈是需要用到邏輯時,這些矛盾就愈明顯愈尖銳。大家很自然都會把哲學理論和提倡這些理論的人拿來比對,但是必須承認,那些否定生命意義的思想家,除了文學中的基里洛夫(註5)、傳說中的派里格利諾斯(註6)、和引起臆測的儒爾・勒吉耶(註7)之外,沒有一個堅守自己推演的邏輯而自殺的。大家經常當作笑話,談及叔本華(Schopenhauer)面對滿桌豐盛饗宴盛讚自殺。這沒什麼好笑的。這種不嚴肅看待悲劇的態度倒也不是那麼嚴重,但能由此評斷其人。

面對這些矛盾與晦暗,我們難道應該相信,介於對生命的想法與脫離生命所做的舉動之間,不存在任何關聯嗎?這樣說就是太誇大了。因為在人對生命的依戀之中,有某種東西是比世界所有的悲慘都還強烈的。肉體的判斷並不亞於精神上的判斷,而肉體面對毀滅消失,會退縮。在我們習慣思考之前,就早已習慣活著。在這日復一日催促我們走向死亡的過程裡,肉體是無可挽回地走在前頭。總之,這矛盾的本質存在於我所謂的「躲閃」(esquive)之中,因為這個「躲閃」多多少少算是巴斯卡所認定的消遣(註8)。對死亡的「躲閃」──也就是「希望」──構成本書的第三個主題。希望經由努力能有「應得」的來生,或是那些不是為了此生而活著,而是為了某個超越生命、昇華生命、賦予生命意義、乃至於背叛生命的宏大想法的欺瞞說詞。這一切都讓情況更加混亂。我們推敲了這麼久的文字,假裝相信否定生命的意義,必然引導到生命不值得一活的結論,並非徒勞無益──事實上,我想表達的是,這兩個論斷之間,並沒有任何必然關聯。只需不被剛才所提的那些混淆、分歧、不合邏輯弄得昏頭轉向就行了。必須排開那一切,直接進入真正的問題。人之所以自殺,是認為人生不值得一活,這當然是個事實──然而沒有建設性,因為這是顯而易見、不言自明的。但這對生命的侮辱、對存在的否定,真的是因為生命毫無意義嗎?或者說,是因為生命的荒謬讓人不得不逃避嗎?──要不藉著希望,要不藉著自殺──這才是應該排開一切混淆、弄明白、追問到底、闡述清楚的。荒謬必然導致自殺嗎?排開所有思想方法和無關緊要的精神討論,必須先思考這個問題。論及一切問題時總是不斷涉入的所謂「客觀」精神──深淺不同的考量、矛盾衝突、心理學──在我們這個探討裡毫無立足之處。我們的探討只需涉入一個不評斷式的思考,也就是邏輯性的思考。這絕非易事。合乎邏輯很簡單,然而堅守邏輯直到最後幾乎是不可能的事。自尋了斷的人就是依循著感覺一直走到最後。思考自殺這個議題,讓我有機會思考唯一令我感興趣的疑問:一個可以貫徹直至死亡的邏輯是否存在?我只能循著「顯而易見」這個光亮順著根源追下去,不被過度的情緒干擾,才能得到答案。這就是我所稱的「荒謬的推理」。許多人曾經開始著手這個推理,但還不知道他們是否能繼續堅持下去。卡爾・亞斯培(註9)宣稱建構一致性的世界是不可能的,他寫道:「這個侷限讓我回歸自我,無法再隱身到一個客觀觀點之後,我的角色已不能呈現世界,我自身,和其他人的存在,對我來說都不能再成為一個客體。」繼許多人之後,他也提到了思想到達絕境的那個無水滋養的沙漠(註10)。誠然,是繼許多人之後,然而那些人多麼急著擺脫這個荒漠絕境啊!許多人、甚至最普通的平凡人都曾走到這心思搖擺不定的最後關口,因而放棄了最珍貴的生命。其他的人呢,那些思想大師,也放棄了,但他們是思想上的自殺,也是最純粹的反抗。真正的努力應該是相反,應該堅持,盡可能地堅持,並仔細檢視這些生長在荒漠之上的奇花異草。這場荒謬、希望、死亡對話的殘酷表演,唯有「堅持」與「洞悉」才有資格當觀眾。那麼,面對這場既原始又難以捉摸的舞蹈,心靈便可以分析它的動作形象,繼之說明它、親身去體驗它。

--

註1:品達(Pindare, 518-438 B.C.),古希臘抒情詩人。所著頌歌詩集《匹蒂克》(Pythiques)共十二首。譯註。

註2:拉巴利斯(LaPalisse, 1470-1525),法國貴族,三任國王授予元帥之職,率軍打過很多戰役。這裡所說拉巴利斯式是一個約定俗成的用詞,意思是「重申再明顯不過的事實、表明人人皆知不須表明的事」。起源於拉巴利斯墓碑上所刻的「唉,若他沒死,就還會令人歆羨不已(envie)!」,被竄改為「唉,若他沒死,就還活著(envie)」。譯註。

註3:我在此趁機表明本文的性質。自殺確實也可能蘊含更高貴的意義。例如:中國革命時以自殺作為政治性抗議。原註。

註4:尼采認為在生命已活不下去的時候,自殺是明智高尚之舉。譯註。

註5:基里洛夫(Kirilov),杜斯妥也夫斯基小說《附魔者》中的人物。譯註。

註6:派里格利諾斯(Peregrinos, 95-165),古希臘哲學家,傳說中自焚而死。譯註。

我聽說過一個可和派里格利諾斯媲美的人,一位戰後的作家,完成第一本著作後自殺以引起人們對他作品的注意。此舉的確引起大眾注意,但作品被評為一無可取。原註。

註7:儒爾・勒吉耶(JulesLequier, 1814-1862),法國哲學家,對「自由」的思想影響整個十九世紀法國哲學及後來的存在主義。死因為溺斃大海中,但被臆測為自殺。譯註。註8:巴斯卡(BlaisePascal, 1623-1662),法國科學家、哲學家。巴斯卡認為人類所有的消遣,都是讓人分心、躲閃人性重要議題的不當作法。譯註。

註9:卡爾・亞斯培(KarlJaspers, 1883-1969),德國哲學家,存在哲學的傑出代表人物。譯註。

註10:「沙漠」這詞貫穿整本書,代表的意義是摒除宗教信仰、希望的滋潤,只剩下荒謬的生存沙漠。譯註

喔我的靈魂,不必嚮往不朽的生命,

而要窮盡此生所有的可能性。

──品達,第三〈頌歌〉(註1)

這本書討論的是我們這個世紀俯拾皆是的荒謬感受,而非我們這時代具體說來尚未出現的荒謬哲學。首先,我要指出這些篇章獲益於當代某些思想家的見解,承認這一點是最基本的誠實。我完全無意掩飾這一點,整本書裡也都可看到引述他們的觀點,或是對他們的評論。

但同時,我也要特別強調,直到目前為止通常被當作結論的「荒謬」,在本書卻認為是出發點。就這個意義來說,我的評論不能被視為定論:因為無法預知它會引導出什麼樣的觀點。在這裡,我只是純粹描述精神思維上的痛楚,目前並未攙雜任何的形上學和信仰。這是本書的自我限制和唯一的方向。

荒謬與自殺

真正嚴肅的哲學議題只有一個:那就是自殺。判斷生命值不值得活,就等於答覆哲學最基礎的問題。至於其他的,世界是不是有三維空間、精神思維分九種或十二種,都是次要的。那些都是不重要的,必須先回答首要的問題。若依照尼采(Nietzsche)所言,受人景仰的哲學家必須親為表率的話,我們更該明瞭這個答案的重要性,因為它引導出決定性的行動。這些是心靈能感受到的明顯事實,但要在理智上也同樣清楚明白,就必須深入探討。若我自問何以判斷這個問題比其他問題來得迫切,我的答案是以它可能引發的行動。我從未見過任何人為了本體論的論證而死。曾如此堅持一個重要科學真理的伽利略(Galilée),一旦這真理危害到他的生命時,立刻輕鬆自如地棄絕這個真理。就某方面來說,他做得對。這個真理不值得一死。到底是地球繞太陽轉或太陽繞地球轉,這完全無關緊要。老實說,這個問題微不足道。然而,我看過很多人認為生命不值得一活而自尋了斷;也看過相反的例子,有的人弔詭地正是為了一些讓自己活下去的理由的思想或幻覺而自殺(人們所謂的活下去的理由,也恰好是尋死最好的理由)。因此我判斷,生命的意義是最急迫的一個問題。如何回答這個問題呢?面對一切基本的問題──我指的是那些可能會讓人去死,也可能使人倍增生存熱情的問題,或許只有兩種思考方式:拉巴利斯(註2)式的和唐吉訶德式的。唯有在明顯的事實與抒情美化之間取得平衡,才能同時獲致感性與洞悉。我們認為,面對這樣一個既平凡又悲愴的議題,傳統的理智辯證法行不通,必須採取一種更謙遜的態度,意即一種合情入理而且將心比心的精神。

人們向來把自殺當成一個社會現象來討論。但相反地,我們在這裡一開始要探討的,就是個人思想和自殺之間的關聯。自殺這個舉動就和偉大的藝術作品一樣,是在心裡默默醞釀而成的,可能連當事人自己都不知道,就在某天晚上某人突然舉槍自盡或從高處跳下。一個大樓管理員自殺了,聽說他五年前失去了女兒,自此改變了很多,那件事「折磨著他」。沒有比「折磨」這兩個字更恰當的了。人一開始思考,就是開始受折磨。在這種初期階段,和社會並沒有多大關聯。蛀蟲是在人心中,要到人心裡尋找。讓人從清明地面對生存直到逃向黑暗的這個致命遊戲,我們必須跟隨它、了解它。

自殺的原因很多,大致上,最明顯的原因往往並不是最主要的。人們絕少深思熟慮之後自殺(這種情況也並非完全不可能)。引爆行動的幾乎都是無法掌握的原因。報章上總是說到「椎心悲痛」或「久病厭世」,這些原因當然也有,但是還應該深究,這絕望之人自殺當天,是否有某個朋友用漠然的語氣和他說話。若是如此,這個朋友就成了罪人,很可能就是這個引爆了對方心中所有懸而未決的怨恨和對生命的倦怠。(註3)想界定人決定求死的那個確切時間點,以及曲折的心路進程很困難,想知道這個行動本身代表的結論則比較簡單。自殺,就某種意義來說,就像在通俗悲喜劇裡一樣,代表認輸。對生命認輸,或是承認我們無法了解這個生命。然而,不必再多做這些類比,還是以淺顯易懂的字句來說吧,簡單一句就是承認「生命不值得活」。誠然,活著不是一件容易的事。人不斷做著生存命令我們的種種舉動,原因有很多,但首要原因就是習慣。自尋解脫,意即我們看清了──甚至是出自於本能直覺──這習慣的可笑本質、活下去沒有任何深沉的理由、一日復一日庸庸碌碌的本質、忍受痛苦之毫無意義。

這種折磨著精神、讓人無法片刻休息的、無法丈量的感覺到底是什麼呢?一個能夠解釋的世界(儘管解釋的理由很差勁),就是我們熟悉的世界。相反的,身處在一個突然失去想像、沒有光明的世界,人就會感覺自己是個局外人。這種放逐是無藥可救的,因為被剝奪的不只是對故土的回憶,也不再有對新天地的希望。這種人和生命、演員和舞台的分割,就是荒謬感。曾經有過自殺念頭的精神健全的人,不必多作解釋,必定知道這種感覺與投身死亡的欲望之間,存在著直接的關係。

本文的主題正是荒謬感與自殺之間的關係,探討在什麼程度上,以自殺解決荒謬為正確之道。首先我們的原則是,一個人若不自欺的話,他所相信正確的事應該能解釋他的行動。他的行動必然就是來自他相信生存是荒謬的。我們很自然地揣測──清楚明白而不含虛假悲愴的揣測──「生存是荒謬的」這個結論,有必要立刻讓人逃離這令人無法了解的荒謬情境嗎?當然,我在這裡所談的,是那些想法與行動一致、不自相矛盾的人。明確地說,這個問題狀似簡單卻又無解。若我們以為簡單的問題就會有簡單的答案、明顯的表象就導致明顯的結果,那就大錯特錯了。我們先把問題倒過來想好了,就是到底自殺或不自殺呢,似乎只有兩個哲學上的答案,是或否。這樣也太簡單了。我們必須容許還沒有定論的人不停追問下去,而且甚至不算是誇張地說,大部分的人都是這樣子的呢。我也看過那些回答「不」的人,做的卻是「是」,事實上,若按照尼采的標準(註4)的話,那些人對「是」的詮釋也各自不同。相反地,自殺的那些人,反而往往能確定生命的意義這些矛盾是不斷存在的。我們甚至可以說,就自殺這一點,愈是需要用到邏輯時,這些矛盾就愈明顯愈尖銳。大家很自然都會把哲學理論和提倡這些理論的人拿來比對,但是必須承認,那些否定生命意義的思想家,除了文學中的基里洛夫(註5)、傳說中的派里格利諾斯(註6)、和引起臆測的儒爾・勒吉耶(註7)之外,沒有一個堅守自己推演的邏輯而自殺的。大家經常當作笑話,談及叔本華(Schopenhauer)面對滿桌豐盛饗宴盛讚自殺。這沒什麼好笑的。這種不嚴肅看待悲劇的態度倒也不是那麼嚴重,但能由此評斷其人。

面對這些矛盾與晦暗,我們難道應該相信,介於對生命的想法與脫離生命所做的舉動之間,不存在任何關聯嗎?這樣說就是太誇大了。因為在人對生命的依戀之中,有某種東西是比世界所有的悲慘都還強烈的。肉體的判斷並不亞於精神上的判斷,而肉體面對毀滅消失,會退縮。在我們習慣思考之前,就早已習慣活著。在這日復一日催促我們走向死亡的過程裡,肉體是無可挽回地走在前頭。總之,這矛盾的本質存在於我所謂的「躲閃」(esquive)之中,因為這個「躲閃」多多少少算是巴斯卡所認定的消遣(註8)。對死亡的「躲閃」──也就是「希望」──構成本書的第三個主題。希望經由努力能有「應得」的來生,或是那些不是為了此生而活著,而是為了某個超越生命、昇華生命、賦予生命意義、乃至於背叛生命的宏大想法的欺瞞說詞。這一切都讓情況更加混亂。我們推敲了這麼久的文字,假裝相信否定生命的意義,必然引導到生命不值得一活的結論,並非徒勞無益──事實上,我想表達的是,這兩個論斷之間,並沒有任何必然關聯。只需不被剛才所提的那些混淆、分歧、不合邏輯弄得昏頭轉向就行了。必須排開那一切,直接進入真正的問題。人之所以自殺,是認為人生不值得一活,這當然是個事實──然而沒有建設性,因為這是顯而易見、不言自明的。但這對生命的侮辱、對存在的否定,真的是因為生命毫無意義嗎?或者說,是因為生命的荒謬讓人不得不逃避嗎?──要不藉著希望,要不藉著自殺──這才是應該排開一切混淆、弄明白、追問到底、闡述清楚的。荒謬必然導致自殺嗎?排開所有思想方法和無關緊要的精神討論,必須先思考這個問題。論及一切問題時總是不斷涉入的所謂「客觀」精神──深淺不同的考量、矛盾衝突、心理學──在我們這個探討裡毫無立足之處。我們的探討只需涉入一個不評斷式的思考,也就是邏輯性的思考。這絕非易事。合乎邏輯很簡單,然而堅守邏輯直到最後幾乎是不可能的事。自尋了斷的人就是依循著感覺一直走到最後。思考自殺這個議題,讓我有機會思考唯一令我感興趣的疑問:一個可以貫徹直至死亡的邏輯是否存在?我只能循著「顯而易見」這個光亮順著根源追下去,不被過度的情緒干擾,才能得到答案。這就是我所稱的「荒謬的推理」。許多人曾經開始著手這個推理,但還不知道他們是否能繼續堅持下去。卡爾・亞斯培(註9)宣稱建構一致性的世界是不可能的,他寫道:「這個侷限讓我回歸自我,無法再隱身到一個客觀觀點之後,我的角色已不能呈現世界,我自身,和其他人的存在,對我來說都不能再成為一個客體。」繼許多人之後,他也提到了思想到達絕境的那個無水滋養的沙漠(註10)。誠然,是繼許多人之後,然而那些人多麼急著擺脫這個荒漠絕境啊!許多人、甚至最普通的平凡人都曾走到這心思搖擺不定的最後關口,因而放棄了最珍貴的生命。其他的人呢,那些思想大師,也放棄了,但他們是思想上的自殺,也是最純粹的反抗。真正的努力應該是相反,應該堅持,盡可能地堅持,並仔細檢視這些生長在荒漠之上的奇花異草。這場荒謬、希望、死亡對話的殘酷表演,唯有「堅持」與「洞悉」才有資格當觀眾。那麼,面對這場既原始又難以捉摸的舞蹈,心靈便可以分析它的動作形象,繼之說明它、親身去體驗它。

--

註1:品達(Pindare, 518-438 B.C.),古希臘抒情詩人。所著頌歌詩集《匹蒂克》(Pythiques)共十二首。譯註。

註2:拉巴利斯(LaPalisse, 1470-1525),法國貴族,三任國王授予元帥之職,率軍打過很多戰役。這裡所說拉巴利斯式是一個約定俗成的用詞,意思是「重申再明顯不過的事實、表明人人皆知不須表明的事」。起源於拉巴利斯墓碑上所刻的「唉,若他沒死,就還會令人歆羨不已(envie)!」,被竄改為「唉,若他沒死,就還活著(envie)」。譯註。

註3:我在此趁機表明本文的性質。自殺確實也可能蘊含更高貴的意義。例如:中國革命時以自殺作為政治性抗議。原註。

註4:尼采認為在生命已活不下去的時候,自殺是明智高尚之舉。譯註。

註5:基里洛夫(Kirilov),杜斯妥也夫斯基小說《附魔者》中的人物。譯註。

註6:派里格利諾斯(Peregrinos, 95-165),古希臘哲學家,傳說中自焚而死。譯註。

我聽說過一個可和派里格利諾斯媲美的人,一位戰後的作家,完成第一本著作後自殺以引起人們對他作品的注意。此舉的確引起大眾注意,但作品被評為一無可取。原註。

註7:儒爾・勒吉耶(JulesLequier, 1814-1862),法國哲學家,對「自由」的思想影響整個十九世紀法國哲學及後來的存在主義。死因為溺斃大海中,但被臆測為自殺。譯註。註8:巴斯卡(BlaisePascal, 1623-1662),法國科學家、哲學家。巴斯卡認為人類所有的消遣,都是讓人分心、躲閃人性重要議題的不當作法。譯註。

註9:卡爾・亞斯培(KarlJaspers, 1883-1969),德國哲學家,存在哲學的傑出代表人物。譯註。

註10:「沙漠」這詞貫穿整本書,代表的意義是摒除宗教信仰、希望的滋潤,只剩下荒謬的生存沙漠。譯註