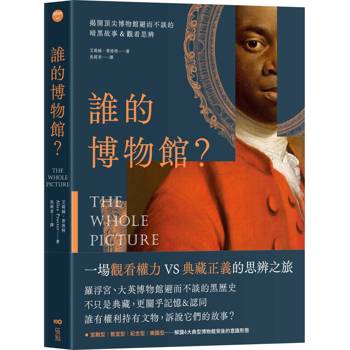

2. 石棺 The Sarcophagus(摘錄)

在倫敦一棟房子的地下室裡,有一具三千五百年的石棺。

那是一棟不尋常的房子,一具不尋常的石棺。石棺屬於法老王塞提一世(Seti I),時間可回溯到西元前1370年左右,是由一塊巨大的半透明雪花石雕鑿而成。上面刻滿了象形文字,敘述太陽穿越冥界的旅程,最初還塗了藍色顏料(不過,誤判的修復與清洗方式已將顏料悉數抹除)。停放石棺的那棟房子屬於約翰•索恩爵士(Sir John Soane),一位折衷派建築師,他把自家設計成一座可居住的博物館。索恩在1824年買下石棺:那是他典藏裡的亮點,至今仍放置在博物館最重要的位置,保留它當年的原樣。不過,在石棺落到建築師手中之前,還有一位義大利強人和一名英國外交官經手過。在此,我們將關注它的各種轉型,如何從墓棺變成戰利品又變成國之珍寶。

尋寶者和收藏家各取所需

強人是巴蒂斯塔•貝佐尼(Giambattista Belzoni),外交官是亨利•索特(Henry Salt)。他倆是一對令人敬畏的尋寶者和收藏家。兩人都在1816年抵達埃及,貝佐尼繼馬戲團生涯之後,將自己改造成工程師,索特則是接下總領事的角色。索特是由藝術家轉行古物學家,當時已在北非與地中海世界行過萬里之路,並與其他英國外交官、收藏家和地方統治者建立了交陪網絡,當他需要攀附關係取得領事一職時,這點對他助益甚大。他曾替尚處於起步階段的大英博物館收集古物,館方含糊承諾將支付他酬勞。但他需要一個具有實務手腕的人為他工作,於是他雇用了貝佐尼,事實證明,貝佐尼在挖掘與發現古物方面,不但足智多謀而且異常好運。

在十九世紀初,收藏古物是所有歐洲國家外交工作不可或缺的一環。艾爾金爵士「收購」巴特農雕刻一事已經夠聲名狼藉,到了1810年代,法國和英國大使更是經常利用古物經銷來貼補收入。索特深知,外交官的位置是將自己打造成古文物大師的理想機會(儘管他沒有任何政治實務經驗),而當貝佐尼於1818年成功將拉美西斯二世(Ramses II)──雪萊(Shelley)筆下的奧茲曼迪亞斯(Ozymandias)──的巨像從路克索神殿(Luxor)移除,以便賣給大英博物館時,索特迎來了他的第一場大勝利。

索特的主要動機似乎是錢,也希望藉由這些重大發現提高他的社會地位,但貝佐尼倒是對他歸化的英國家園展現出強烈的愛國熱忱,堅稱他是為「不列顛這個國家」而非索特這個人工作。對於索特將他的努力據為己有,貝佐尼一再表達憤怒,他似乎很害怕人們認為他是為私人典藏工作,那似乎意味著,他的動機是出於沽名釣譽。這對搭檔相互妥協:索特扮演掮客,貝佐尼則靠發現與挖掘工作贏取信譽,兩人各取所需。於是,索特舒舒服服待在開羅,貝佐尼則是冒險深入埃及各地,與法國大使派往路克索、卡納克(Karnak)、阿布辛貝(Abu Simbel)和帝王谷(Valley of the Kings)的代理人比賽,看誰能找到最棒的寶物。

這裡必須牢記,今日我們並不把貝佐尼和他的同代人視為考古學家,而他們的做法在當時相當普遍。考古學這類學門還在不斷演進,處理文物的最佳做法也永遠有新標準。當時從事挖掘與發現之人通常並非歷史學家,甚至沒去過遺址,他們只是在當地人已經搜尋過的地方開挖而已。

「發現」塞提一世之墓被過度誇大。貝佐尼並非是偶然撞見一座寶窟的偉大探險家,而比較像是第一個有足夠勞力、資金和意志力對該遺址進行深度挖掘的歐洲人。貝佐尼挖到石棺時,棺蓋和裡頭的木乃伊已遭破壞,顯見有人比他更早發現,只是確切的時間並不清楚。貝佐尼和埃及的其他歐洲代理人,基本上都是受到美化的盜墓者,只要能弄到手的絕不放過,很少在乎手段是否正當。他們的目標就是要收集可以在羅浮宮或大英博物館展出的文物,藉此說明該國對埃及的控制力,因為埃及是一個重要的權力基地,也是(當時)歐洲軍事力量在中東與北非影響最遠的所在。控制埃及意味著有能力掐住與亞洲的貿易往來,但埃及也是一座象徵性的寶藏,埃及學(Egyptology)的整個概念都是在「暴力行為、帝國主義和英法敵對」的脈絡下創造出來的。

貝佐尼和索特渴求的文物,體現了軍事強權與戰勝法國的敘事。這種埃及學不是做為一門學科,而是為了國族榮耀而進行的尋寶行動。對貝佐尼而言,這具石棺象徵他對英國的忠誠與奉獻,是送給他歸化之國的謝禮。發現它,運送它,是一項功績壯舉。

貝佐尼創造出一種身歷其境、神祕冒險的敘事,直到今日,古埃及相關展覽依然沿用這種風格。想想你小時候八成看過的埃及木乃伊與陪葬品:那些縈繞不去的詛咒和陷阱故事;木乃伊製作過程的陰森可怕,外加將人類遺體處理成某種奇觀;還有一排排令人眼花撩亂的金黃碧藍。貝佐尼是這類展覽模式的推手先驅,是英雄人物冒險求知的具體化身──十九世紀版的印第安納•瓊斯(Indiana Jones),就連蹩腳的田野技術也如出一轍。

7. 麥伊 Mai(摘錄)

1774年,第一位造訪英國的太平洋島民步下船隻,走進公眾的想像裡。

麥伊(Mai,經常被誤寫成「歐麥伊」〔Omai〕或「歐米亞」〔Omiah〕)是居住在大溪地的萊雅提亞島人(Raiatean)。他加入庫克船長的第二次航行(參見第六章),成為他的船員,隨著他們跨越太平洋,終於來到倫敦,並在那裡造成轟動。麥伊是我們所知第一位造訪英國的太平洋島民,雖然他顯然並非第一位原住民:人們以大使、商人、賓客和囚犯身分前來已長達好幾個世紀。他的壽命不長──來到歐洲時他約莫二十歲,1780年去世。今日我們幾乎不記得他,不過,從他1774年抵達到1777年返回大溪地這段期間,他可是個名人,被油畫,被素描,被觀看,被描述,被帶入宮廷,還成為好幾篇諷刺詩文的主角。

「高貴野蠻人」的奇想

當初班克斯安排參與庫克的第一次航行時,他的目標之一可能就是想帶一位原住民回英國:介於大使與人質之間的某種角色,他們可做為活標本,說明兩個世界的異同,還可用來做實驗,測試原住民社群「文明化」的潛力。如果一切順利,他們可扮演外交官。或者,萬一他們死在英國,也可解剖他們,當成標本,為追求知識的啟蒙運動做出貢獻。

抵達大溪地後,班克斯選中圖帕伊亞(Tupaia)當他的活標本,圖帕伊亞是一名萊雅提亞-大溪地祭司,曾加入庫克的第一次航行,擔任領航員、翻譯員與交涉員。

但班克斯受挫了,因為圖帕伊亞在返回英國的途中死掉了。庫克第二次航行的水手遇到麥伊,知道他願意旅行,他們就讓他上船。拜他的免疫系統之賜,這位比較年輕、比較不受尊敬、在旅途中對英國人也比較沒用處的男子,就這樣成為第一位造訪不列顛的太平洋島民。

麥伊肖像畫中的暗示

目前有兩幅大型肖像來自麥伊的倫敦時期。第一幅,他站在蓊鬱明亮、半英國半熱帶的風景之中(相當類似史塔布斯畫中袋鼠與丁格犬的背景,參見第六章)。麥伊年輕,略略從觀看者的目光中轉開,神色端莊高貴。他衣著厚重,平滑的織品包裹著身軀與頭部,這是塔帕(tapa),太平洋的樹皮衣,披掛起來宛如羅馬長袍,他的姿勢與衣著喚起一種杳遠的神話空間感(參見圖7)。這是浪漫主義的場景,加上一位精力充沛的年輕英雄。接著,你看到他的雙手:上面有清楚的刺青。他帶著大溪地成年男子的印記,這些顯眼的標記為這名男子注入些許陌生、危險的暗示;這名男子並非歐洲紳士,無論他模仿得多神似。

在另一幅肖像中,麥伊與另外兩名男子置身室內。麥伊站在半黑暗的空間,這次他直視觀看者,略略皺著眉頭(參見圖8)。他再次身穿塔帕,光著腳,不過這次可以看到他的頭髮,蓬鬆黑鬈。畫面中央,班克斯指著麥伊的手,大概是在說他的刺青,雖然在畫面裡已完全褪除。畫面右側,班克斯的同僚索蘭德坐在桌旁書寫,將班克斯的描述記錄下來。

這些畫捕捉到麥伊的兩個公開面貌,英俊的「高貴野蠻人」以及標本。麥伊在倫敦停留的短暫時間,給了我們一個罕見機會去洞察在十八世紀英國的大眾想像中,是如何感知原住民和殖民地人民。他的這兩幅肖像瞥見了某位人物,但也描繪了某種角色──就像我們可以把史塔布斯的《袋鼠》視為英國藝術家試圖結合現實與期待之作,麥伊的肖像畫家與記錄者也企圖找到一種方式來調和他們的刻板印象與眼前這個真實血肉。

如果我們接受雷諾斯畫中的麥伊衣著「不脫大溪地正常服飾的範圍」(但我們不清楚那套帕塔是他帶來的,或是從班克斯的典藏中借來,還是他用手邊的白布臨時拼湊),那麼我們就得面對一個有趣許多的問題:能動性與權力。是誰決定麥伊應該穿成這樣入畫?雷諾茲不曾讓他的畫中主角穿上古典服飾,總是讓他們以當代衣著現身。由於麥伊在英國時總是穿著歐洲服飾,而當時與他碰面之人和雷諾茲畫作的觀眾顯然有很高的重疊度,使得這項決定更加引人注目──很明顯,麥伊是在扮演某個角色,顯示必要時他有能力以大溪地王子的模樣現身。

沒有紀錄指出這些畫作裡的麥伊服飾是由誰決定。在帕里的畫中,與班克斯和索蘭德相較,麥伊立刻顯得奇異而陌生,但當畫中只有麥伊一人時,同一套服飾解讀起來卻截然不同。我們在這裡看到的是一場表演,是藝術家與畫中主角間的創意對話。

麥伊的再現被商業化,不過,雖然他在英國期間有得到津貼,但雷諾茲的畫作大受歡迎並未讓他得到任何好處,那些版畫是在他返回故鄉(甚至是他去世)之後製作的。那齣啞劇也是,而麥伊在英國那段期間,各種日記和紀錄給人最強烈的感受就是:只要他是一個新奇之物就能得到資助。如同我們提過的,帕里完全把他當成文物,一個被班克斯和索蘭德研究,被觀看者觀察的對象。麥伊和其他前往英國的原住民訪客,至今仍被抹消。他們的故事還在,一直都在,但只要麥伊這類人物的能動性依舊被輕率視為藝術家的虛構,他就依然是個啞巴。必須承認他有能力控制自身的再現,同時也必須留意,他在英國期間,當其他人挪用他的聲音與形象時,這些手法本身所蘊含的操弄性。

在倫敦一棟房子的地下室裡,有一具三千五百年的石棺。

那是一棟不尋常的房子,一具不尋常的石棺。石棺屬於法老王塞提一世(Seti I),時間可回溯到西元前1370年左右,是由一塊巨大的半透明雪花石雕鑿而成。上面刻滿了象形文字,敘述太陽穿越冥界的旅程,最初還塗了藍色顏料(不過,誤判的修復與清洗方式已將顏料悉數抹除)。停放石棺的那棟房子屬於約翰•索恩爵士(Sir John Soane),一位折衷派建築師,他把自家設計成一座可居住的博物館。索恩在1824年買下石棺:那是他典藏裡的亮點,至今仍放置在博物館最重要的位置,保留它當年的原樣。不過,在石棺落到建築師手中之前,還有一位義大利強人和一名英國外交官經手過。在此,我們將關注它的各種轉型,如何從墓棺變成戰利品又變成國之珍寶。

尋寶者和收藏家各取所需

強人是巴蒂斯塔•貝佐尼(Giambattista Belzoni),外交官是亨利•索特(Henry Salt)。他倆是一對令人敬畏的尋寶者和收藏家。兩人都在1816年抵達埃及,貝佐尼繼馬戲團生涯之後,將自己改造成工程師,索特則是接下總領事的角色。索特是由藝術家轉行古物學家,當時已在北非與地中海世界行過萬里之路,並與其他英國外交官、收藏家和地方統治者建立了交陪網絡,當他需要攀附關係取得領事一職時,這點對他助益甚大。他曾替尚處於起步階段的大英博物館收集古物,館方含糊承諾將支付他酬勞。但他需要一個具有實務手腕的人為他工作,於是他雇用了貝佐尼,事實證明,貝佐尼在挖掘與發現古物方面,不但足智多謀而且異常好運。

在十九世紀初,收藏古物是所有歐洲國家外交工作不可或缺的一環。艾爾金爵士「收購」巴特農雕刻一事已經夠聲名狼藉,到了1810年代,法國和英國大使更是經常利用古物經銷來貼補收入。索特深知,外交官的位置是將自己打造成古文物大師的理想機會(儘管他沒有任何政治實務經驗),而當貝佐尼於1818年成功將拉美西斯二世(Ramses II)──雪萊(Shelley)筆下的奧茲曼迪亞斯(Ozymandias)──的巨像從路克索神殿(Luxor)移除,以便賣給大英博物館時,索特迎來了他的第一場大勝利。

索特的主要動機似乎是錢,也希望藉由這些重大發現提高他的社會地位,但貝佐尼倒是對他歸化的英國家園展現出強烈的愛國熱忱,堅稱他是為「不列顛這個國家」而非索特這個人工作。對於索特將他的努力據為己有,貝佐尼一再表達憤怒,他似乎很害怕人們認為他是為私人典藏工作,那似乎意味著,他的動機是出於沽名釣譽。這對搭檔相互妥協:索特扮演掮客,貝佐尼則靠發現與挖掘工作贏取信譽,兩人各取所需。於是,索特舒舒服服待在開羅,貝佐尼則是冒險深入埃及各地,與法國大使派往路克索、卡納克(Karnak)、阿布辛貝(Abu Simbel)和帝王谷(Valley of the Kings)的代理人比賽,看誰能找到最棒的寶物。

這裡必須牢記,今日我們並不把貝佐尼和他的同代人視為考古學家,而他們的做法在當時相當普遍。考古學這類學門還在不斷演進,處理文物的最佳做法也永遠有新標準。當時從事挖掘與發現之人通常並非歷史學家,甚至沒去過遺址,他們只是在當地人已經搜尋過的地方開挖而已。

「發現」塞提一世之墓被過度誇大。貝佐尼並非是偶然撞見一座寶窟的偉大探險家,而比較像是第一個有足夠勞力、資金和意志力對該遺址進行深度挖掘的歐洲人。貝佐尼挖到石棺時,棺蓋和裡頭的木乃伊已遭破壞,顯見有人比他更早發現,只是確切的時間並不清楚。貝佐尼和埃及的其他歐洲代理人,基本上都是受到美化的盜墓者,只要能弄到手的絕不放過,很少在乎手段是否正當。他們的目標就是要收集可以在羅浮宮或大英博物館展出的文物,藉此說明該國對埃及的控制力,因為埃及是一個重要的權力基地,也是(當時)歐洲軍事力量在中東與北非影響最遠的所在。控制埃及意味著有能力掐住與亞洲的貿易往來,但埃及也是一座象徵性的寶藏,埃及學(Egyptology)的整個概念都是在「暴力行為、帝國主義和英法敵對」的脈絡下創造出來的。

貝佐尼和索特渴求的文物,體現了軍事強權與戰勝法國的敘事。這種埃及學不是做為一門學科,而是為了國族榮耀而進行的尋寶行動。對貝佐尼而言,這具石棺象徵他對英國的忠誠與奉獻,是送給他歸化之國的謝禮。發現它,運送它,是一項功績壯舉。

貝佐尼創造出一種身歷其境、神祕冒險的敘事,直到今日,古埃及相關展覽依然沿用這種風格。想想你小時候八成看過的埃及木乃伊與陪葬品:那些縈繞不去的詛咒和陷阱故事;木乃伊製作過程的陰森可怕,外加將人類遺體處理成某種奇觀;還有一排排令人眼花撩亂的金黃碧藍。貝佐尼是這類展覽模式的推手先驅,是英雄人物冒險求知的具體化身──十九世紀版的印第安納•瓊斯(Indiana Jones),就連蹩腳的田野技術也如出一轍。

7. 麥伊 Mai(摘錄)

1774年,第一位造訪英國的太平洋島民步下船隻,走進公眾的想像裡。

麥伊(Mai,經常被誤寫成「歐麥伊」〔Omai〕或「歐米亞」〔Omiah〕)是居住在大溪地的萊雅提亞島人(Raiatean)。他加入庫克船長的第二次航行(參見第六章),成為他的船員,隨著他們跨越太平洋,終於來到倫敦,並在那裡造成轟動。麥伊是我們所知第一位造訪英國的太平洋島民,雖然他顯然並非第一位原住民:人們以大使、商人、賓客和囚犯身分前來已長達好幾個世紀。他的壽命不長──來到歐洲時他約莫二十歲,1780年去世。今日我們幾乎不記得他,不過,從他1774年抵達到1777年返回大溪地這段期間,他可是個名人,被油畫,被素描,被觀看,被描述,被帶入宮廷,還成為好幾篇諷刺詩文的主角。

「高貴野蠻人」的奇想

當初班克斯安排參與庫克的第一次航行時,他的目標之一可能就是想帶一位原住民回英國:介於大使與人質之間的某種角色,他們可做為活標本,說明兩個世界的異同,還可用來做實驗,測試原住民社群「文明化」的潛力。如果一切順利,他們可扮演外交官。或者,萬一他們死在英國,也可解剖他們,當成標本,為追求知識的啟蒙運動做出貢獻。

抵達大溪地後,班克斯選中圖帕伊亞(Tupaia)當他的活標本,圖帕伊亞是一名萊雅提亞-大溪地祭司,曾加入庫克的第一次航行,擔任領航員、翻譯員與交涉員。

但班克斯受挫了,因為圖帕伊亞在返回英國的途中死掉了。庫克第二次航行的水手遇到麥伊,知道他願意旅行,他們就讓他上船。拜他的免疫系統之賜,這位比較年輕、比較不受尊敬、在旅途中對英國人也比較沒用處的男子,就這樣成為第一位造訪不列顛的太平洋島民。

麥伊肖像畫中的暗示

目前有兩幅大型肖像來自麥伊的倫敦時期。第一幅,他站在蓊鬱明亮、半英國半熱帶的風景之中(相當類似史塔布斯畫中袋鼠與丁格犬的背景,參見第六章)。麥伊年輕,略略從觀看者的目光中轉開,神色端莊高貴。他衣著厚重,平滑的織品包裹著身軀與頭部,這是塔帕(tapa),太平洋的樹皮衣,披掛起來宛如羅馬長袍,他的姿勢與衣著喚起一種杳遠的神話空間感(參見圖7)。這是浪漫主義的場景,加上一位精力充沛的年輕英雄。接著,你看到他的雙手:上面有清楚的刺青。他帶著大溪地成年男子的印記,這些顯眼的標記為這名男子注入些許陌生、危險的暗示;這名男子並非歐洲紳士,無論他模仿得多神似。

在另一幅肖像中,麥伊與另外兩名男子置身室內。麥伊站在半黑暗的空間,這次他直視觀看者,略略皺著眉頭(參見圖8)。他再次身穿塔帕,光著腳,不過這次可以看到他的頭髮,蓬鬆黑鬈。畫面中央,班克斯指著麥伊的手,大概是在說他的刺青,雖然在畫面裡已完全褪除。畫面右側,班克斯的同僚索蘭德坐在桌旁書寫,將班克斯的描述記錄下來。

這些畫捕捉到麥伊的兩個公開面貌,英俊的「高貴野蠻人」以及標本。麥伊在倫敦停留的短暫時間,給了我們一個罕見機會去洞察在十八世紀英國的大眾想像中,是如何感知原住民和殖民地人民。他的這兩幅肖像瞥見了某位人物,但也描繪了某種角色──就像我們可以把史塔布斯的《袋鼠》視為英國藝術家試圖結合現實與期待之作,麥伊的肖像畫家與記錄者也企圖找到一種方式來調和他們的刻板印象與眼前這個真實血肉。

如果我們接受雷諾斯畫中的麥伊衣著「不脫大溪地正常服飾的範圍」(但我們不清楚那套帕塔是他帶來的,或是從班克斯的典藏中借來,還是他用手邊的白布臨時拼湊),那麼我們就得面對一個有趣許多的問題:能動性與權力。是誰決定麥伊應該穿成這樣入畫?雷諾茲不曾讓他的畫中主角穿上古典服飾,總是讓他們以當代衣著現身。由於麥伊在英國時總是穿著歐洲服飾,而當時與他碰面之人和雷諾茲畫作的觀眾顯然有很高的重疊度,使得這項決定更加引人注目──很明顯,麥伊是在扮演某個角色,顯示必要時他有能力以大溪地王子的模樣現身。

沒有紀錄指出這些畫作裡的麥伊服飾是由誰決定。在帕里的畫中,與班克斯和索蘭德相較,麥伊立刻顯得奇異而陌生,但當畫中只有麥伊一人時,同一套服飾解讀起來卻截然不同。我們在這裡看到的是一場表演,是藝術家與畫中主角間的創意對話。

麥伊的再現被商業化,不過,雖然他在英國期間有得到津貼,但雷諾茲的畫作大受歡迎並未讓他得到任何好處,那些版畫是在他返回故鄉(甚至是他去世)之後製作的。那齣啞劇也是,而麥伊在英國那段期間,各種日記和紀錄給人最強烈的感受就是:只要他是一個新奇之物就能得到資助。如同我們提過的,帕里完全把他當成文物,一個被班克斯和索蘭德研究,被觀看者觀察的對象。麥伊和其他前往英國的原住民訪客,至今仍被抹消。他們的故事還在,一直都在,但只要麥伊這類人物的能動性依舊被輕率視為藝術家的虛構,他就依然是個啞巴。必須承認他有能力控制自身的再現,同時也必須留意,他在英國期間,當其他人挪用他的聲音與形象時,這些手法本身所蘊含的操弄性。